regularization是什麼?深度解析機器學習中的正則化技術

你是不是也遇過這種狀況:辛苦訓練出來的機器學習模型,在訓練資料上表現得超級亮眼,準確率高到嚇人,結果一遇到沒看過的新資料,準確度馬上就掉漆,簡直是判若兩「模」?阿明最近在搞機器學習專案,就碰到了這樣的窘境,模型訓練得超好,準確度高到嚇人,結果一遇到新資料就慘不忍睹,這才發現是「過擬合」在搞鬼。你知道嗎?很多時候,這都是因為我們忽略了「正則化」這項超級重要的技術!

Table of Contents

regularization是什麼?快速解答!

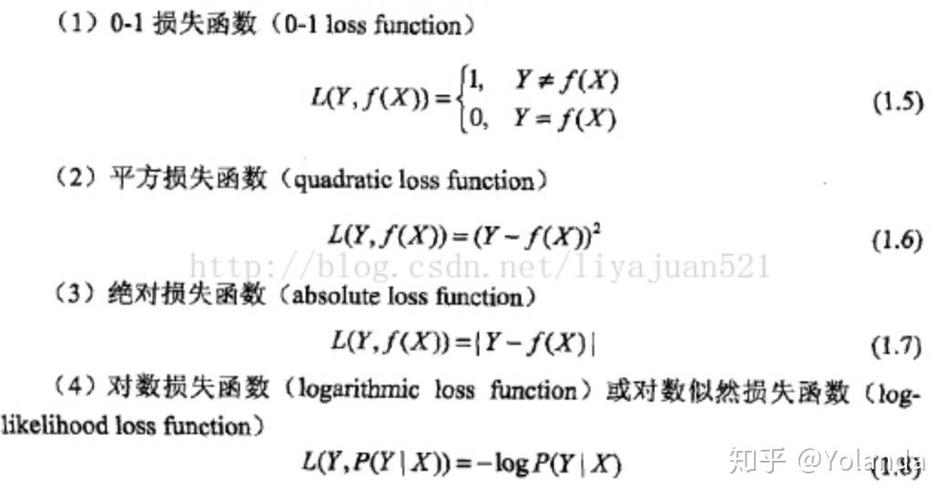

正則化(Regularization),在機器學習和深度學習領域裡,它就像是給我們的模型戴上一個「緊箍咒」或者說是一個「道德規範」。它的核心目標就是防止模型「過度學習」訓練資料,進而提升模型在面對未知新資料時的「泛化能力」。白話一點說,就是讓模型學會舉一反三,而不是死記硬背。當模型在訓練資料上表現得太好,好到連資料裡的雜訊和特有模式都學進去時,就很容易在真實世界中「水土不服」,這就是我們常說的「過擬合」(Overfitting)。而正則化,正是對抗過擬合的強力武器!它透過在模型的損失函數(loss function)中加入一個「懲罰項」,強迫模型在追求低訓練誤差的同時,也要兼顧模型的「簡潔性」或「平滑性」,避免權重值變得過大或模型結構變得過於複雜。

為什麼我們需要正則化?解密過擬合的痛點!

講到正則化,就不得不提它的頭號敵人——過擬合(Overfitting)。想像一下,你為了準備考試,把課本裡的每一頁、每一個字都背得滾瓜爛熟,連老師隨手畫的塗鴉都記下來。結果考試的時候,考題稍微變一下,你就完全傻眼了。這就好像我們的模型,把訓練資料的每一個細節,包括那些隨機的雜訊,都當成了重要的模式來學習。結果,模型就變得過於專注於訓練資料的「局部特性」,而失去了對「整體趨勢」的把握。

過擬合通常發生在模型太過複雜,或者訓練資料量不夠大的時候。一個複雜的模型,就像是一個擁有太多自由度的藝術家,它能夠畫出任何訓練資料點,甚至能精準地穿過所有雜訊點。但這種「完美擬合」往往是虛假的繁榮,它犧牲的是模型的泛化能力(Generalization Ability)。泛化能力,就是模型在沒見過的資料上也能表現良好的能力。

另一個極端是欠擬合(Underfitting),這就好比你考試前根本沒讀書,什麼都沒學到。模型過於簡單,無法捕捉資料中的基本模式。正則化主要解決的是過擬合的問題,幫助我們在過擬合與欠擬合之間找到一個甜蜜點,也就是我們常說的偏差-方差權衡(Bias-Variance Trade-off)。我們的目標是找到一個既不過於簡單(高偏差),也不過於複雜(高方差)的模型。

「模型不應該僅僅是記住數據,更應該理解數據背後的規律。」這句話道出了正則化的精髓。它不只是個技術手段,更是一種讓模型「明智」學習的哲學。

正則化的多樣面貌:常見的正則化技術深度剖析

正則化的方法有很多種,每種都有它獨特的機制和適用場景。接下來,我會帶你深入了解幾種最常用、也是最核心的正則化技術,保證讓你聽了有感、看了明白!

L1 正則化 (Lasso Regularization)

L1 正則化,又稱作 Lasso 正則化,它的原理是在模型的損失函數後面加上所有模型權重絕對值的和,再乘上一個懲罰係數 λ (lambda)。

數學表示式:

新的損失函數 = 原始損失函數 + λ * Σ|wi|

這裡的 wi 代表模型的每一個權重(weight)。

它的神奇之處在哪裡?

- 特徵選擇 (Feature Selection): L1 正則化最特別的地方就是它能把一些不重要的特徵的權重直接壓縮到零。想一想,如果一個特徵的權重變成零,那這個特徵就等於沒有貢獻了。這就像是在自動幫你篩選掉那些對模型預測沒什麼幫助的「雜訊」特徵,讓模型變得更簡潔、更易於解釋。

- 產生稀疏模型: 因為會產生很多零權重,所以我們說 L1 會讓模型變得「稀疏」。在我的經驗裡,如果你面對的是高維度資料,而且裡面可能有很多不相關或冗餘的特徵,L1 正則化往往能發揮奇效。

L2 正則化 (Ridge Regularization)

L2 正則化,又名 Ridge 正則化,它是最常見的正則化方法之一。它的做法是在損失函數後面加上所有模型權重平方和的一半,同樣再乘上一個懲罰係數 λ。

數學表示式:

新的損失函數 = 原始損失函數 + λ * Σ(wi2)

(註:有些教材會寫 0.5 * λ * Σ(wi2),目的是為了在求導時方便抵消係數 2,原理是相同的。)

L2 正則化有什麼好處?

- 權重衰減 (Weight Decay): L2 正則化的核心是讓模型的權重值趨於更小但非零。它鼓勵模型使用所有特徵,但限制它們的影響力。這樣做的好處是,模型不會過度依賴某個或某幾個特徵,從而降低模型的複雜度和敏感性,提升泛化能力。就像是把太高的山峰削平一點,讓整個地形更平穩。

- 平滑決策邊界: 較小的權重值通常會導致更平滑的決策邊界,這有助於減少模型對訓練資料中微小變動的敏感度。

小撇步: 在實務上,L2 正則化比 L1 更常用,尤其是在深度學習中,它對模型穩定性的提升非常顯著。

L1 與 L2 正則化的比較

為了讓大家更清楚 L1 和 L2 的差異,我做了一個簡單的比較表格,希望能幫助你一目瞭然!

| 特性 | L1 正則化 (Lasso) | L2 正則化 (Ridge) |

|---|---|---|

| 懲罰項 | 權重絕對值之和 (Σ|w|) | 權重平方和 (Σw²) |

| 權重影響 | 會將不重要特徵的權重壓縮至 零,實現特徵選擇。 | 將權重值壓縮至 接近零但不為零,使所有特徵都參與。 |

| 模型解釋性 | 高,因特徵數量減少。 | 一般,所有特徵都保留。 |

| 適用場景 | 高維度數據,需要特徵選擇。 | 大多數情況,特別是深度學習。 |

| 稀疏性 | 產生稀疏模型。 | 不產生稀疏模型。 |

Dropout

Dropout 是深度學習領域一個非常獨特且極為有效的正則化技術。它的概念非常直觀又巧妙:在每次訓練迭代時,隨機地「關閉」(或說「丟棄」)一部分神經元及其連接。這些被丟棄的神經元在當前這次前向傳播和反向傳播過程中不會被更新。

Dropout 的機制:

- 隨機失活: 每次訓練 mini-batch 時,每個神經元(包括輸入層的神經元)都有一個預設的機率 p(通常設定為 0.5)被「丟棄」。這個機率通常被稱為 Dropout Rate。

- 減少共適應: 想像一下,如果每次考試都隨機抽調一些學生不準來,那剩下的學生就不能指望只靠某幾個「學霸」carry 全場了,每個學生都得努力學習,才能保證整體成績。Dropout 的效果類似,它迫使神經元不能過度依賴其他特定的神經元。每個神經元都必須學習到更魯棒(robust)的特徵,因為它不知道旁邊的神經元會不會在下一次迭代中「罷工」。

- 集成學習的錯覺: 從另一個角度看,每次訓練的子網路都是一個不同的模型,Dropout 相當於在訓練過程中訓練了無數個不同的「瘦身版」網路,並將它們的預測結果平均起來。這就像是做了一個大型的「集成學習」(Ensemble Learning),大大提升了模型的泛化能力。

實作考量:

- 訓練時應用: Dropout 僅在訓練階段使用。

- 測試時關閉: 在測試或推斷階段,所有的神經元都會被啟用,但它們的輸出會按照訓練時的 Dropout 機率 p 進行縮放(例如,如果 p=0.5,輸出就要乘以 0.5),以彌補訓練時「關閉」神經元造成的輸出減小。

我個人非常推薦在訓練深度神經網絡時考慮使用 Dropout,尤其是在模型層數多、參數量大的情況下,它的效果通常非常顯著,而且使用起來相對簡單。

Early Stopping (提早停止)

Early Stopping 是另一種非常實用且直觀的正則化策略,特別是在訓練迭代優化演算法時。它的核心思想是:當模型在驗證集(Validation Set)上的性能不再提升,甚至開始惡化時,就應該停止訓練,而不是等到模型在訓練集上達到最低誤差。

為什麼要提早停止?

- 監控泛化能力: 訓練過程中,模型的訓練誤差會持續下降,但驗證誤差往往會在達到某個最低點後開始上升。這個「拐點」就是模型開始過擬合的跡象。訓練誤差持續下降,而驗證誤差上升,這意味著模型正在學習訓練數據中的雜訊,而不是數據的真實底層規律。

- 節省資源: 提早停止訓練可以避免不必要的計算資源消耗,因為繼續訓練很可能只會加劇過擬合,並不會帶來更好的泛化性能。

實作步驟:

- 劃分資料集: 將資料分成訓練集、驗證集和測試集。

- 監控指標: 在每個訓練 epoch 結束時,計算模型在驗證集上的損失(Validation Loss)或評估指標(例如準確度)。

- 設定停止條件: 設定一個「耐心值」(patience)。如果在連續多個 epoch 內,驗證損失沒有改善(或者說沒有下降到新低),就停止訓練。

- 保存最佳模型: 在訓練過程中,始終保存驗證集上性能最好的那個模型權重。當觸發提早停止時,我們就使用這個「最佳」的模型。

Early Stopping 是一種非常「溫和」的正則化方法,它不會改變模型的架構或損失函數,只是控制訓練的「火候」。在我看來,無論使用哪種正則化技術,結合 Early Stopping 幾乎總是一個好主意,它能為你的模型訓練提供一個安全網。

Data Augmentation (資料增強)

雖然資料增強不像 L1/L2 或 Dropout 那樣直接修改模型或損失函數,但它絕對是一種強大且廣泛使用的正則化策略,特別是在影像識別或語音處理等領域。它的核心理念很簡單:透過對現有訓練資料進行各種轉換,生成新的、但仍然具有代表性的訓練樣本,從而有效擴大訓練資料集,增加資料的多樣性。

資料增強的優勢:

- 擴大資料集: 數據量不足是導致過擬合的常見原因。資料增強可以在不實際收集更多數據的情況下,變相地擴大訓練集規模,讓模型見到更多不同的「變體」。

- 提升魯棒性: 透過引入各種變換,模型學會對這些變換保持不變性(invariance)。例如,訓練一個影像分類模型時,如果對圖片進行翻轉、縮放、旋轉等操作,模型就能更好地識別不同角度、大小、光線條件下的物體,這大大提升了模型的魯棒性和泛化能力。

常見的資料增強技術(以影像為例):

- 幾何變換: 翻轉(水平/垂直)、旋轉、縮放、裁剪、平移。

- 顏色變換: 亮度調整、對比度調整、飽和度調整、色相偏移。

- 雜訊添加: 高斯雜訊、椒鹽雜訊。

- 隨機擦除(Random Erasing): 隨機選擇圖像區域填充隨機值。

- 混合方法: 例如 Mixup、CutMix 等,將多張圖片疊加或拼接,創造新的訓練樣本。

在我處理影像任務的經驗中,資料增強幾乎是必不可少的步驟。它能讓模型的泛化能力有一個質的飛躍,尤其是在訓練資料有限的時候,效果會更明顯。不過要提醒的是,資料增強的轉換應該是符合真實世界變化的,不恰當的增強反而可能誤導模型。

Batch Normalization (批次正規化)

Batch Normalization (BN),批次正規化,是深度學習中另一個非常重要的技術,它在多數情況下也被視為一種有效的正則化手段。它的主要目的是解決深度神經網絡訓練過程中遇到的「內部協變位移」(Internal Covariate Shift)問題,讓模型訓練更穩定、收斂更快。

什麼是內部協變位移?

簡單來說,當我們訓練一個多層神經網絡時,每一層的輸入都受到其前一層參數變化的影響。隨著訓練的進行,前一層的參數不斷更新,導致下一層接收到的輸入分佈會不斷變化。這就好比,你前一天的學習成果,影響了你下一天的學習內容,如果前一天學得太「跳躍」,後一天就會跟得很辛苦。這種不斷變化的輸入分佈會使得後面的層需要不斷適應新的輸入分佈,從而減慢訓練速度,甚至導致訓練不穩定。

Batch Normalization 的運作方式:

BN 層會對每個 mini-batch 的輸入進行正規化,使其具有零均值和單位方差。這個過程通常發生在卷積層或全連接層的輸出之後,激活函數之前。

- 均值和方差歸一化: 對每個批次中的特徵,計算其均值和方差,然後將特徵值減去均值並除以標準差。

- 縮放和平移: 為了保留模型學習到的表達能力,BN 還會引入兩個可學習的參數:γ (gamma) 和 β (beta)。它們分別用於對正規化後的特徵進行縮放和平移。這使得 BN 層能夠恢復原始特徵分佈的表達能力,或者學習一個最佳的分佈。

BN 如何發揮正則化作用?

- 減少內部協變位移: 這是最直接的效果,穩定輸入分佈讓每層的訓練更獨立,減少了對學習率的依賴,可以採用更大的學習率,加速收斂。

- 平滑損失函數: BN 有助於平滑模型的損失函數曲面,讓優化器更容易找到最優解,降低對參數初始化的敏感性。

- 微弱的噪聲: 每個 mini-batch 的均值和方差都是基於當前 batch 計算的,這會引入一些微小的隨機性。這種隨機性在某種程度上就像 Dropout 一樣,為模型注入了一種「噪音」,從而具有類似正則化的效果,減少模型對單個訓練樣本的過度擬合。這也是為什麼在使用 BN 的模型中,常常可以降低甚至取消 Dropout 的使用。

在我的實作經驗中,加入 Batch Normalization 通常會讓模型的訓練過程變得異常穩定,收斂速度大幅提升,並且模型的泛化能力也會有明顯的改善。這是現代深度學習模型中幾乎不可或缺的組件。

正則化背後的數學直覺:為何它能防止過擬合?

你可能會覺得,在損失函數後面加個懲罰項,就能防止過擬合,這聽起來有點「玄」。但其實,它的數學直覺是非常清晰的。

我們的目標是最小化損失函數,對吧?當我們加入了正則化項之後,損失函數就變成了:

總損失 = 訓練損失 + 正則化損失

λ,也就是懲罰係數,扮演著一個平衡訓練損失和正則化損失的關鍵角色。

- 如果 λ 很小,那麼正則化項的影響就很微弱,模型依然可能過擬合。

- 如果 λ 很大,那麼正則化項的懲罰就會很重,模型會被迫使用更小(或更多的零)的權重,導致模型過於簡單,可能會出現欠擬合。

L1 和 L2 如何影響權重?

想像一下梯度下降的過程。每次更新權重時,不僅要考慮減少訓練誤差帶來的梯度,還要考慮正則化項帶來的梯度。

- L2 正則化: 懲罰項對權重值 w 的導數是 2w(乘以 λ)。這意味著,權重越大,受到的懲罰就越大。所以,L2 會不斷地將權重值往零的方向「拉」,但不會直接變成零。這就是「權重衰減」的由來。它鼓勵模型將總的權重「能量」分散到更多的特徵上,而不是讓少數幾個特徵的權重特別大。

- L1 正則化: 懲罰項對權重值 w 的導數是 sign(w)(即 w 的符號,乘以 λ)。這表示,無論權重 w 的絕對值多大,它都會被一個固定的大小(λ)推向零。如果權重已經很小了,這個固定大小的推力就很容易把它直接推到零。這就是為什麼 L1 能夠實現特徵選擇和產生稀疏模型的原因。它更傾向於讓不重要的特徵權重直接歸零,而不是簡單地縮小。

從幾何上來看,L2 正則化在原點周圍形成一個圓形約束區域,而 L1 正則化則是一個菱形區域。梯度下降時,參數更新會首先觸及 L1 菱形的「角點」,這些角點通常在某個坐標軸上,導致對應的權重為零。而 L2 的圓形邊界則沒有這種特性,所以權重只會趨向於零,而不會變成零。這也是它們行為差異的直觀解釋。

如何選擇合適的正則化技術與參數?

選擇正確的正則化技術和參數,就像調製一道美味的料理,需要經驗和實驗。沒有一勞永逸的「萬靈丹」,但有一些原則可以依循。

1. 了解你的問題和資料:

- 資料量: 如果資料量很少,過擬合的風險就很高,正則化的重要性就更大。資料增強和強力的 L2 / Dropout 會很有幫助。

- 特徵維度: 如果特徵維度非常高,而且你懷疑很多特徵是冗餘的,那麼 L1 正則化會是個好選擇,因為它能自動進行特徵選擇。

- 模型複雜度: 你的模型本身是否就很複雜(例如,大型深度神經網絡)?那麼 L2、Dropout、Batch Normalization 幾乎是必不可少的。

2. 超參數 λ 的調整(Grid Search / Random Search / Bayesian Optimization):

λ 是 L1/L2 正則化的強度參數,Dropout Rate 也是 Dropout 的超參數。這些參數的選擇對模型性能影響巨大。

- 網格搜尋 (Grid Search): 這是最直接的方法,設定幾個候選值,然後組合這些值進行訓練和評估。雖然全面但計算成本高。

- 隨機搜尋 (Random Search): 在一個預設的範圍內隨機取樣參數值。研究表明,在許多情況下,隨機搜尋比網格搜尋更有效率,因為它能探索到更廣泛的參數空間。

- 貝葉斯優化 (Bayesian Optimization): 更進階的技術,它會根據之前的試驗結果,智慧地選擇下一個要嘗試的參數組合,效率更高。

- 驗證集 (Validation Set) 評估: 無論用哪種搜尋方法,都必須在獨立的「驗證集」上評估模型的性能。絕不能用訓練集的表現來判斷參數的好壞,因為那樣只會導致更嚴重的過擬合。

3. 結合多種正則化策略:

在深度學習中,常常會同時使用多種正則化策略。例如,一個典型的深度學習模型可能同時使用:

- L2 正則化在權重上(常規做法)。

- Dropout 在某些層之後。

- Batch Normalization 在大部分層之後(這通常能讓你使用更小的 L2 懲罰或降低 Dropout 率,甚至取消 Dropout)。

- Early Stopping 來監控訓練進度並保存最佳模型。

- 資料增強在預處理階段。

我個人的經驗是,從簡單的 L2 開始,然後根據模型的過擬合程度逐步增加 Dropout 或使用 Batch Normalization。Early Stopping 幾乎總是你的好朋友。最重要的是,不斷實驗、觀察驗證集性能,並耐心調整,才能找到最適合你模型的正則化策略組合。

常見問題與專業解答

正則化(Regularization)和歸一化(Normalization)是一回事嗎?

這絕對是新手最常搞混的概念之一!答案是:它們不是一回事,但有時會有間接的關係。

正則化(Regularization),就像我們上面詳細討論的,它的核心目標是防止模型過擬合,提升泛化能力。它透過在損失函數中加入懲罰項,或者直接修改訓練過程(如 Dropout、Early Stopping)來達成目的。這些方法都是為了限制模型的複雜度,避免模型對訓練數據「死記硬背」。

而歸一化/標準化(Normalization / Standardization),它的主要目標是預處理數據,讓不同特徵的數值範圍一致,或讓數據分佈更符合特定性質(如零均值、單位方差)。常見的歸一化方法有 Min-Max Scaling (將數據縮放到 [0,1] 區間) 和 Z-score Standardization (將數據轉換為均值為 0、方差為 1)。為什麼要做這個呢?因為很多機器學習演算法,特別是那些基於梯度下降的演算法(例如神經網絡、支持向量機),對特徵的尺度(scale)很敏感。如果特徵的尺度差異很大,那麼在梯度下降時,優化過程可能會變得非常緩慢,或者在某些方向上出現「之字形」的震盪,導致難以收斂到最佳解。

那它們有沒有關係呢?有!例如,Batch Normalization 雖然名字裡帶有「Normalization」,但它在深度學習中不僅能加速訓練,穩定收斂,還被廣泛認為具有正則化的效果。這是因為 Batch Normalization 對每個 mini-batch 的數據進行正規化時,會引入一些微小的隨機性,這種隨機性有助於減少模型對單個訓練樣本的過度依賴,從而起到類似正則化的作用。所以說,它既有歸一化的特性,也帶來了正則化的好處。

簡單來說,歸一化是數據預處理,讓訓練過程更順暢;正則化是模型訓練策略,讓模型更聰明,學會舉一反三。它們服務於不同的目的,但都是讓機器學習模型表現更好的重要工具。

正則化會導致欠擬合嗎?

這個問題問得很好,答案是:是的,如果正則化強度設置不當,確實有可能導致欠擬合。

正則化的目的是限制模型的複雜度,避免它過於貼合訓練數據中的雜訊。但如果我們給的「緊箍咒」太緊,也就是正則化強度(懲罰係數 λ 或 Dropout Rate)設置得太高,模型就會被過度約束。在這種情況下,模型甚至無法充分學習到訓練數據中的基本模式和規律。

想像一下,一個學生本來很有潛力,但是你給了他太多條條框框,不許他犯任何小錯誤,結果他變得戰戰兢兢,連簡單的問題都答不出來了。這就叫做欠擬合。此時,無論是訓練誤差還是驗證誤差都會很高,因為模型根本就沒有學會如何解決問題。

所以,找到一個合適的正則化強度是關鍵。我們需要透過交叉驗證(Cross-Validation)在驗證集上來評估不同正則化強度下的模型表現。如果發現模型的訓練誤差很高,而且驗證誤差也很高,那麼很可能就是欠擬合了。這時候,我們就應該考慮降低正則化強度,或者選擇一個更複雜的模型架構。正則化是把雙面刃,用得好能削鐵如泥,用不好則可能傷及自身。

如何判斷我的模型是否需要正則化?

判斷模型是否需要正則化,主要看你的模型在訓練集和驗證集(或測試集)上的表現差異。

最常見的判斷依據就是訓練集誤差遠低於驗證集誤差。如果你的模型在訓練集上的準確度非常高,損失函數值很低,但在驗證集或實際應用中表現不佳,準確度顯著下降,損失函數值反而很高,那麼這就是典型的過擬合現象,此時就強烈建議引入正則化。

反之,如果訓練集和驗證集上的誤差都非常高,而且兩者之間沒有明顯差距,那可能就是欠擬合了。這種情況下,模型甚至還沒有學到數據的基本規律,加強正則化反而會讓情況更糟。此時你應該考慮:

- 增加模型複雜度(例如增加網絡層數、神經元數量)。

- 增加訓練時間(訓練 epoch 數量)。

- 調整學習率。

- 檢查特徵工程,確保有足夠的有用特徵。

另外,視覺化學習曲線也是一個非常有用的方法。學習曲線通常會繪製訓練損失和驗證損失隨訓練迭代次數的變化。如果訓練損失持續下降,而驗證損失在某個點開始上升,那麼這個點就是過擬合的開始,這也明確地告訴你:該上正則化或提早停止了!

正則化會影響模型的訓練速度嗎?

這個問題的答案稍微有些複雜,不能一概而論。正則化對訓練速度的影響,要看具體是哪種正則化方法。

- L1 / L2 正則化:

從理論上講,在損失函數中增加一個簡單的 L1 或 L2 項,並不會顯著增加每次迭代的計算複雜度。因為它只是在原來的梯度上增加了一個常數項(L1)或一個與權重成比例的項(L2)。這些計算量微乎其微。所以,從單次迭代時間來看,L1/L2 幾乎不影響訓練速度。

但是,L1 正則化由於其非線性的絕對值函數特性,在梯度下降時,原點附近的梯度不唯一,可能會導致優化過程略微複雜,但現代優化器通常能很好地處理這點。

- Dropout:

Dropout 在每次訓練迭代時,都需要隨機關閉一部分神經元,並且在測試時需要對權重進行縮放。這個隨機選擇的過程會增加一些計算開銷。因此,相比不使用 Dropout 的模型,使用 Dropout 會輕微地增加單次訓練迭代的時間。不過,這個增加通常在可接受範圍內,而且 Dropout 帶來的泛化能力提升是值得的。

- Batch Normalization (BN):

BN 層在每個 mini-batch 上執行均值和方差的計算以及歸一化操作,這會引入額外的計算量。所以,單次迭代(一個 Batch)的計算時間確實會增加。但是,BN 最大的優勢是它能極大地加速模型的收斂速度。由於它穩定內部協變位移,模型可以容忍更大的學習率,更快地收斂到更好的性能。因此,即使單次迭代慢一點,但達到相同性能所需的總迭代次數會大幅減少,總的訓練時間反而可能大大縮短。這是我個人非常推崇 BN 的原因之一。

- Early Stopping:

Early Stopping 本身不會增加單次迭代的計算時間,它只是在每個 epoch 結束時監控驗證集性能。但是,它的目的是在模型開始過擬合之前就停止訓練,這就意味著它通常會減少達到最佳泛化性能所需的總訓練時間和迭代次數。所以,從宏觀角度看,Early Stopping 是節省訓練時間的正則化方法。

- Data Augmentation:

資料增強需要在每次訓練迭代中對數據進行實時轉換(或預先生成大量增強數據)。如果是在訓練時實時進行,這會增加 CPU 或 GPU 的處理負擔,導致單次迭代的時間增加。特別是複雜的圖像增強操作(如 CutMix、Mixup),會對訓練速度產生較明顯的影響。但同樣地,它能極大地提升模型的泛化能力,並減少對更大訓練數據量的需求。

總體而言,雖然一些正則化方法可能會略微增加單次訓練迭代的時間,但它們的主要目的是提升模型的泛化能力和訓練穩定性,這往往能顯著減少達到目標性能所需的總訓練時間,或者讓模型達到更高的性能上限。所以,我們不應該只看單次迭代的速度,而要看整個訓練過程的效率和最終模型的品質。

希望這篇文章能讓你對「regularization是什麼」有一個更全面、更深入的理解。在機器學習的旅程中,過擬合就像一個揮之不去的陰影,而正則化就是那道驅散陰影的曙光。學會善用它,你的模型一定會變得更強大、更智慧!下次訓練模型遇到過擬合的問題,你就會知道該怎麼辦了,對吧?