m碼幾公斤:解密服裝尺寸與體重的迷思,不再為選碼煩惱!

在線上購物盛行的時代,許多人因為無法親身試穿,對於服裝尺寸的選擇感到困惑。其中一個最常被搜尋與提問的問題就是:「m碼幾公斤?」或是「M號適合多重的人穿?」這是一個非常常見的疑問,但很抱歉,服裝的M碼(Medium)與您的體重之間,並沒有一個簡單、固定的換算公式。試圖用體重來判斷M碼是否適合,往往會導致選錯尺寸,徒增退換貨的麻煩。

這篇文章將深入剖析為何「m碼幾公斤」是一個誤導性的問題,並提供您一套更科學、精準的服裝尺寸選擇方法,讓您從此告別尺寸焦慮,輕鬆選購心儀的服飾。

Table of Contents

為什麼「M碼幾公斤」沒有標準答案?揭露尺寸背後的複雜性

要理解為何M碼無法單純地用「公斤」來衡量,我們需要考量多重影響因素。服裝尺寸的制定遠比您想像的複雜,它受到以下幾個主要因素的影響:

品牌差異:M碼的千百種定義

市面上琳瑯滿目的服裝品牌,各自擁有一套獨特的尺寸標準。一個品牌的M碼,可能與另一個品牌的L碼甚至S碼相當。

- 快時尚品牌:為了迎合大眾市場,有時版型會偏小或偏大,且不同款式間差異大。

- 設計師品牌或精品:可能更注重設計感與剪裁,尺寸有時會較為固定,但與大眾品牌標準不同。

- 運動品牌:通常會考慮到運動時的機能性與伸展性,尺寸標準可能與日常休閒服裝不同。

這導致了消費者常常抱怨「我在A品牌穿M,但在B品牌卻要穿L」,這正是品牌差異造成的普遍現象。

國家與地區標準:尺寸的全球化困境

服裝尺寸並沒有一個全球統一的標準。美國、歐洲、亞洲(尤其是日本、韓國、中國)等地區,對於M碼的定義都有所不同。

舉例來說,亞洲品牌的服裝版型通常比歐美品牌來得小。您在歐美品牌穿著M碼可能剛剛好,但在亞洲品牌的M碼卻可能覺得緊繃,需要選擇L碼或更大。這是因為不同地區人群的平均體型、身高、骨架大小存在差異。

服裝類型與剪裁:M碼的多變性

即使是同一個品牌,不同類型的服裝和剪裁方式也會影響M碼的實際大小。

- 上衣 vs. 褲子 vs. 外套:M碼在上衣可能指的是胸圍,在褲子可能指的是腰圍和臀圍,在外套可能還需要考慮肩寬和袖長。

- 緊身(Slim Fit) vs. 標準(Regular Fit) vs. 寬鬆(Oversize):一件「M碼」的緊身牛仔褲和一件「M碼」的寬鬆帽T,其適應的體型和穿著感會截然不同。寬鬆版型的M碼可能適合平常穿L碼的人。

- 彈性材質:含有彈性纖維(如Spandex, Lycra)的服裝,通常具有較大的延展性,可能即使尺寸偏小一點也能穿上,但舒適度會受影響。

材質彈性:柔軟度如何影響尺寸選擇

服裝的材質是否具備彈性,對尺寸的選擇有著決定性的影響。

- 無彈性材質:如純棉、麻、絲綢、牛仔布(無彈力款),這類服裝的尺寸必須非常精準,稍微不符就可能穿不下或過於緊繃。在選擇這類材質的M碼時,務必參考詳細尺寸表。

- 高彈性材質:如混紡萊卡、氨綸的棉質T恤、針織衫、運動褲等,這類服裝能適應較大範圍的體型,有時即使體重稍有波動,仍能穿著M碼,舒適度較高。然而,這也容易給人「M碼能適應更重體重」的錯覺。

性別差異:男裝與女裝M碼大不同

男裝的M碼與女裝的M碼,其所代表的實際圍度完全不同。由於男性和女性在骨架、肩寬、胸圍、腰臀比例等方面存在顯著差異,因此男裝M碼通常會比女裝M碼大上許多。

個人體型:體重不是唯一的考量

即使是相同體重的人,也可能因為身高、骨架大小、脂肪與肌肉比例、體態(如蘋果型、梨型、沙漏型身材)的不同,而適合不同尺寸的衣服。

例如,一個身高170公分、體重60公斤的人,可能是纖瘦的;而一個身高155公分、體重60公斤的人,體型可能較為豐腴。這兩人雖然體重相同,但適合的M碼服裝尺寸卻可能截然不同。有些人胸圍或臀圍較豐滿,即使體重不重,也可能需要選擇較大的尺寸來容納這些部位。

M碼的真正意義:參考身體三圍與尺寸表

既然M碼不能用「公斤」來衡量,那麼它到底代表什麼呢?M碼(Medium)代表的是「中等」尺寸,而這個「中等」主要是基於身體的圍度測量值,而非體重。最關鍵的參考指標是:胸圍、腰圍、臀圍。

M碼常見的身體三圍範圍(女性與男性參考)

請注意,以下數據僅為『大致』的參考範圍,具體仍需參照各品牌提供的尺寸表。這些數據會因品牌、國家、服裝類型而有極大差異!

女性M碼(cm)參考範圍:

- 胸圍 (Bust):約 86 – 92 公分 (34 – 36 英吋)

- 腰圍 (Waist):約 68 – 74 公分 (27 – 29 英吋)

- 臀圍 (Hips):約 92 – 98 公分 (36 – 38.5 英吋)

某些服裝還會考量肩寬、衣長、袖長等尺寸。

男性M碼(cm)參考範圍:

- 胸圍 (Chest):約 96 – 102 公分 (38 – 40 英吋)

- 腰圍 (Waist):約 80 – 86 公分 (31.5 – 34 英吋)

- 褲長/內腿長 (Inseam):約 81 – 83 公分 (32 – 32.5 英吋)

- 肩寬 (Shoulder):約 44 – 47 公分 (17.5 – 18.5 英吋)

男性的M碼通常會比女性的M碼在各個圍度上都大一圈。

如何準確挑選您的「M碼」:告別尺寸焦慮

既然體重不是選碼的可靠依據,那麼我們該如何準確選擇適合自己的M碼(或其他尺寸)呢?以下是幾個實用且精準的步驟:

步驟一:精準測量您的身體尺寸

這是最基本也是最重要的一步。準備一條軟尺,測量以下幾個關鍵部位:

- 胸圍/胸寬:(女性)繞過胸部最豐滿處。(男性)繞過胸部最寬處,靠近腋下。

- 腰圍:找到腰部最細的地方(通常是肚臍上方約2-3公分處)。

- 臀圍:繞過臀部最寬處。

- 肩寬:從一邊肩點(肩膀頂端)量到另一邊肩點。

- 袖長:從肩點量到手腕處。

- 衣長:從頸後中央量到您期望的長度。

- 內腿長(褲子):從大腿內側根部量到腳踝處。

小提示:測量時保持身體放鬆,軟尺平貼身體但不勒緊。最好請他人協助測量,會更精準。將測量結果記錄下來,作為您選購服飾的依據。

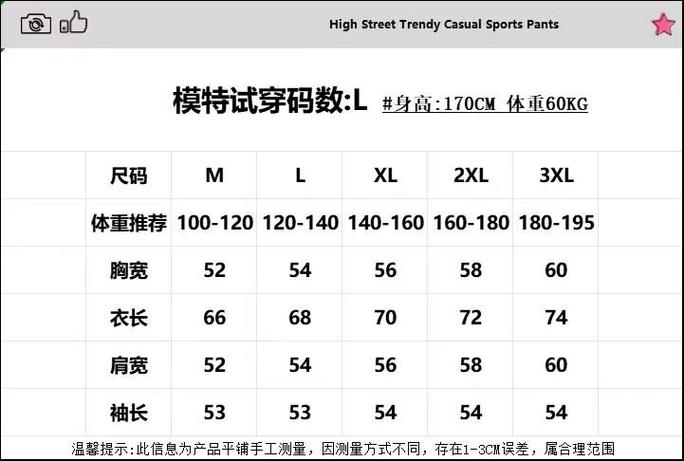

步驟二:仔細查閱品牌尺寸表(Size Chart)

這是選購服飾,尤其是網購時最關鍵的一步。每個有信譽的品牌或銷售平台,都會在商品頁面提供詳細的「尺寸表」(Size Chart)。

這個表格會列出該款式、該尺寸(如M碼)所對應的胸圍、腰圍、臀圍、肩寬、衣長等具體公分(或英吋)數據。

- 對比您的測量值:將您剛剛測量好的身體數據,與尺寸表上的M碼數據進行比對。

- 寧願參考衣物平量:有些尺寸表會提供「衣物平量」數據,這是指將衣服平鋪測量。如果您有類似款式的合身衣物,可以測量該衣物的尺寸,再與商品平量尺寸表比對,這樣會更準確。

步驟三:參考商品描述與顧客評價

除了尺寸表,商品頁面的文字描述和顧客評價也是重要的參考依據:

- 商品描述:留意是否有「版型偏大/偏小」、「彈性佳」、「建議拿小一碼」等提示。

- 顧客評價:許多熱心的買家會留下身高體重、穿著尺寸及心得,例如「我身高160cm,體重55kg,M碼穿起來剛好」、「我平常穿L,但這款M就夠了,版型偏大」等,這些真實的回饋非常有價值。

步驟四:考慮服裝的穿著場合與期望版型

您想要這件M碼的衣服穿起來是什麼感覺?

- 貼身感:如果希望穿著緊身或修身的效果,選擇接近您身體尺寸的M碼。

- 舒適度/寬鬆感:如果喜歡舒適、不拘束的感覺,或者這件衣服本身就是寬鬆版型,M碼可能會有較大的容許度,甚至體重稍重也能穿。

- 疊穿:如果是外套或需要內搭多件衣服,M碼可能需要留有更多餘裕。

步驟五:利用試穿服務或退換貨政策

如果條件允許:

- 實體店面:親自到店面試穿永遠是最準確的。

- 線上購物:確認網站的退換貨政策。即使選錯了,也能有補救措施。有些商家會提供免費退換貨服務,這大大降低了網購的風險。

結論:擺脫「M碼幾公斤」的迷思,擁抱精準測量

總結來說,「m碼幾公斤」是一個無效的問題,因為服裝的M碼與個人的體重之間並沒有直接、固定的對應關係。影響尺寸的因素極多,包括品牌、國家標準、服裝類型、材質彈性、性別及個人獨特的體型。

要精準挑選適合您的M碼(或其他尺寸),最有效的方法是:定期測量自己的身體三圍,並在購物時仔細參考各品牌提供的詳細尺寸表。結合商品描述、顧客評價以及您對穿著版型的期望,您就能大幅提升選購到合適服裝的機率,享受購物的樂趣,擺脫「m碼幾公斤」的困擾!

常見問題(FAQ)

以下是一些關於服裝尺寸的常見問題,希望能幫助您更深入了解:

如何選擇適合自己的M碼,如果我介於兩個尺寸之間?

這取決於您偏好的穿著感和服裝類型。如果您喜歡修身或貼身的感覺,且該服裝材質有彈性,可以選擇較小的M碼。如果您喜歡寬鬆舒適或不確定,或者該服裝無彈性,建議選擇較大的尺寸(例如L碼,如果M碼偏小)以確保舒適度,避免過於緊繃。

為何我穿同一品牌的M碼,但不同款式的衣服感覺大小不同?

這是因為即使同一品牌,不同系列或設計師的版型仍可能存在差異。例如,一件休閒T恤的M碼可能比一件襯衫的M碼更寬鬆。此外,衣服的剪裁(如Slim Fit、Regular Fit、Oversize)也會導致同一尺寸但穿著感不同。因此,每件商品都應獨立參考其尺寸表。

如何確保線上購物時選對M碼,避免頻繁退換貨?

最有效的方法是詳閱每件商品的獨立尺寸表,並將自己的身體測量數據與之對照。此外,仔細閱讀商品描述中關於版型的說明(如「版型偏大/小」),並參考其他顧客的評價和留言,可以大幅降低選錯尺寸的風險。若有不確定,寧願選擇稍大一碼,或詢問客服。

M碼是否適合所有身高的人?體重輕但身高高的人該如何選擇?

M碼主要針對圍度尺寸(胸、腰、臀),身高則需額外考量衣長和袖長。對於體重輕但身高較高的人,M碼在圍度上可能合適,但衣長和袖長可能偏短。建議這類消費者除了參考M碼圍度外,更要特別關注商品尺寸表中的「衣長」和「袖長」數據,以確保整體穿著的協調性。

為何歐美品牌的M碼對亞洲人來說通常偏大?

這與不同地區人群的平均體型差異有關。歐美地區的平均身高、體重和骨架普遍大於亞洲人。因此,他們所制定的M碼基準,自然會比亞洲品牌相對寬鬆。亞洲消費者在選購歐美品牌時,通常需要選擇比平常穿著尺寸小一號,或者更仔細地對照具體的三圍數據。