layer1有哪些深入探索區塊鏈基礎層:Layer 1 公鏈全解析

在快速發展的區塊鏈世界中,您可能經常聽到「Layer 1」、「Layer 2」等術語。對於初學者而言,這些概念可能會令人感到困惑。然而,理解它們是掌握區塊鏈技術核心的關鍵。今天,我們將深入探討區塊鏈的基石——Layer 1,並詳盡地回答「layer1有哪些?」這個核心問題,帶您一覽當前市場上最具代表性的 Layer 1 公鏈,解析它們的特色、優勢與挑戰。

Table of Contents

什麼是 Layer 1 區塊鏈?

Layer 1 區塊鏈,又稱基礎層區塊鏈或主網,是指獨立運作的基礎區塊鏈網路。它是一整個區塊鏈生態系統的「底層架構」,負責處理所有交易、確保網路安全、執行共識機制並儲存數據。您可以將 Layer 1 想像成一個國家的「主要高速公路網」或電腦的「作業系統」(如 Windows 或 macOS),所有應用和服務都必須建立在它之上,或者依賴它的基礎設施來運行。

Layer 1 的核心功能包括:

- 交易處理:負責記錄、驗證並打包所有在該網路上發生的交易。

- 共識機制:透過特定的算法(如工作量證明 PoW、權益證明 PoS 等)確保網路中所有參與者對交易的有效性和順序達成一致,防止雙重支付。

- 安全性:透過加密學、去中心化節點網路和共識機制,保護網路免受惡意攻擊和數據篡改。

- 不可篡改性:一旦交易被記錄在區塊鏈上,就幾乎不可能被更改或刪除。

- 原生代幣:通常會發行自己的原生加密貨幣,用於支付交易手續費(Gas Fee)、參與網路治理或作為質押獎勵。

簡而言之,Layer 1 區塊鏈就是一個完整、獨立且能自主運行的區塊鏈網路,不依賴於其他區塊鏈的存在。

Layer 1 區塊鏈的核心挑戰:不可能三角

在探討「layer1有哪些」之前,理解 Layer 1 區塊鏈普遍面臨的「不可能三角」(Blockchain Trilemma)至關重要。這個概念指出,一個區塊鏈系統很難同時實現以下三項特性:

- 去中心化 (Decentralization):網路不依賴單一實體控制,由大量獨立節點共同維護。

- 安全性 (Security):網路能夠抵禦各種攻擊,確保數據的完整性和不可篡改性。

- 擴展性 (Scalability):網路能夠處理大量的交易,並隨著用戶增長而保持高效。

大多數 Layer 1 區塊鏈在設計時,都必須在這三者之間做出取捨,選擇優先加強其中兩項,而犧牲第三項。例如,比特幣和以太坊(PoW時期)高度去中心化且安全,但在擴展性方面面臨挑戰。而一些追求極致速度的新興公鏈,可能會在一定程度上犧牲去中心化。這也解釋了為何有那麼多不同類型的 Layer 1 區塊鏈存在,它們各自有不同的側重點。

【layer1有哪些】常見的 Layer 1 區塊鏈列表

瞭解了 Layer 1 的基本概念後,現在讓我們聚焦於「layer1有哪些」這個核心問題。以下是目前區塊鏈領域中一些最知名且具影響力的 Layer 1 區塊鏈:

1. 比特幣 (Bitcoin, BTC)

比特幣是世界上第一個也是最知名的區塊鏈網路,於 2009 年由中本聰(Satoshi Nakamoto)創建。

- 共識機制:工作量證明 (Proof of Work, PoW)。礦工透過解決複雜的數學難題來驗證交易和創建新區塊。

- 主要功能:主要作為一種去中心化的數字黃金,用於價值儲存和點對點的現金交易。

- 特色:

- 極致的去中心化與安全性:擁有全球最龐大的礦工和節點網路,使其難以被攻擊或操控。

- 供應量固定:總量限制在 2100 萬枚,具備抗通膨特性。

- 相對較低的交易速度:由於 PoW 機制和區塊大小限制,交易處理速度較慢,且手續費在高峰期可能較高。

2. 以太坊 (Ethereum, ETH)

以太坊由 Vitalik Buterin 於 2015 年創立,是區塊鏈歷史上的一個重要里程碑,它首次引入了智能合約(Smart Contracts)的概念。

- 共識機制:已於 2022 年從工作量證明 (PoW) 正式過渡到權益證明 (Proof of Stake, PoS),即「The Merge」。

- 主要功能:作為一個全球性的、開源的、可程式化的區塊鏈平台,支援去中心化應用程式 (dApps)、DeFi (去中心化金融)、NFT (非同質化代幣) 等。

- 特色:

- 智能合約開創者:允許開發者在區塊鏈上編寫和部署自執行的程式碼。

- 龐大的生態系統:擁有最豐富和活躍的開發者社區,是絕大多數 DeFi 和 NFT 項目的首選平台。

- 高普及率與流動性:其原生代幣 ETH 是市值僅次於 BTC 的加密貨幣。

- 擴展性挑戰:在 PoW 時期,由於交易量大,網路常發生擁堵,導致 Gas Fee 高昂。轉向 PoS 並結合 Layer 2 解決方案是為了改善擴展性。

3. Solana (SOL)

Solana 以其超高的交易吞吐量和低廉的交易費用而聞名,於 2020 年正式上線主網。

- 共識機制:歷史證明 (Proof of History, PoH) 結合 權益證明 (Proof of Stake, PoS)。PoH 透過時間戳記來加快交易排序,輔以 PoS 進行共識驗證。

- 主要功能:旨在提供一個高性能、可擴展的區塊鏈平台,支援大規模的去中心化應用程式。

- 特色:

- 極速交易速度:理論上每秒可處理數萬筆交易 (TPS),遠超以太坊。

- 低廉的交易費用:讓普通用戶也能負擔得起頻繁的鏈上操作。

- 龐大的生態系:在 DeFi、NFT 和 GameFi 領域發展迅速。

- 中心化擔憂與穩定性問題:過去曾發生過幾次網路中斷,引起對其去中心化程度和穩定性的討論。

4. BNB Chain (BNB)

BNB Chain 由全球最大的加密貨幣交易所幣安 (Binance) 孵化,最初為 Binance Chain,後與 Binance Smart Chain (BSC) 合併。

- 共識機制:權威證明 (Proof of Staked Authority, PoSA) 的變種。

- 主要功能:為幣安生態系統提供底層基礎設施,支援高效能的去中心化金融應用程式。

- 特色:

- 高吞吐量與低 Gas Fee:交易速度快,手續費低廉,吸引了大量用戶和開發者。

- EVM 兼容性:與以太坊虛擬機 (EVM) 兼容,方便以太坊開發者將應用遷移過來。

- 與幣安生態高度整合:受益於幣安的龐大用戶基礎和資源。

- 相對較低的去中心化程度:其共識機制依賴少數驗證者節點,這使得其在去中心化方面受到批評。

5. Cardano (ADA)

Cardano 是一個基於研究驅動、同行評審原則開發的區塊鏈平台,由以太坊聯合創始人 Charles Hoskinson 創立。

- 共識機制:Ouroboros (烏洛波羅斯) 權益證明 (PoS) 協議。

- 主要功能:旨在提供一個更安全、更可持續、更具擴展性的區塊鏈基礎設施,特別關注學術嚴謹性和形式化驗證。

- 特色:

- 高安全與可持續性:設計嚴謹,重視長期發展。

- 分階段開發:其發展路線圖分為五個階段,逐步實施新功能。

- 智能合約功能:已於 Alonzo 硬分叉後支持智能合約。

- 相對較慢的生態發展速度:由於其嚴謹的開發流程,應用生態的發展速度相對較慢。

6. Polkadot (DOT)

Polkadot 由以太坊聯合創始人 Gavin Wood 博士發起,旨在實現不同區塊鏈之間的互操作性。

- 共識機制:NPoS (Nominated Proof of Stake) 和 GRANDPA/BABE。

- 主要功能:作為一個「元協議」,允許不同 Layer 1 區塊鏈(稱為「平行鏈」Parachains)連接起來,共享安全性並實現跨鏈通訊。

- 特色:

- 跨鏈互操作性:解決了區塊鏈孤島問題,允許數據和資產在不同鏈之間流動。

- 共享安全性:所有連接到 Polkadot 中繼鏈的平行鏈都能共享中繼鏈的安全性。

- 可升級性:支持無硬分叉升級。

- 複雜性較高:其架構相對複雜,對於新用戶來說入門門檻較高。

7. Avalanche (AVAX)

Avalanche 是一個高性能、可擴展、安全的智能合約平台,由康奈爾大學教授 Emin Gün Sirer 創立。

- 共識機制:Snowflake 家族共識協議 (一種權益證明機制)。

- 主要功能:旨在成為一個高度可擴展的區塊鏈平台,支援去中心化應用程式和自定義區塊鏈 (Subnets)。

- 特色:

- 獨特的子網 (Subnets) 架構:允許任何人啟動應用程式特定的區塊鏈,這些區塊鏈可以高度定制化。

- 高性能與低延遲:交易確認速度快,適合高頻交易和遊戲應用。

- EVM 兼容性:其 C-Chain 與以太坊虛擬機兼容,方便開發者遷移應用。

8. Cosmos (ATOM)

Cosmos 被稱為「區塊鏈的互聯網」,旨在構建一個區塊鏈網路生態系統,允許各種區塊鏈之間進行交互。

- 共識機制:Tendermint Core (一種拜占庭容錯 BFT 共識)。

- 主要功能:提供工具和標準,讓開發者能夠輕鬆構建自己的獨立區塊鏈 (應用鏈 App-chains),並透過區塊鏈間通訊協議 (Inter-Blockchain Communication Protocol, IBC) 實現互聯互通。

- 特色:

- 應用鏈願景:每個應用都可以擁有自己的專用區塊鏈,提供最大程度的定制和性能。

- IBC 協議:允許不同鏈之間安全、可靠地傳輸資產和數據。

- 高度模組化:提供了許多開源工具和模組,降低了區塊鏈的開發門檻。

Layer 1 區塊鏈的未來展望

正如我們從「layer1有哪些」的清單中看到的,每一條 Layer 1 公鏈都在努力解決區塊鏈不可能三角的問題,並在各自的賽道上創新。未來的發展方向可能包括:

- 擴展性提升:透過分片 (Sharding)、狀態通道 (State Channels) 等技術,或結合 Layer 2 解決方案(如 Rollups),來提高交易處理能力。

- 互操作性增強:讓不同區塊鏈之間能夠更順暢地通訊和交換數據,形成更緊密的區塊鏈網路。

- 永續性與環保:隨著加密貨幣的普及,能源消耗問題日益受到關注。更多 Layer 1 將可能轉向 PoS 或其他更環保的共識機制。

- 用戶體驗優化:簡化用戶界面,降低普通用戶參與區塊鏈世界的門檻。

總結

Layer 1 區塊鏈是整個 Web3 革命的基石。瞭解「layer1有哪些」不僅讓我們認識到當前區塊鏈生態的多樣性,也幫助我們理解不同網路的設計哲學和技術權衡。從比特幣的價值儲存、以太坊的智能合約平台,到 Solana 的高速處理,再到 Polkadot 和 Cosmos 的互操作性願景,每一條 Layer 1 都扮演著不可或缺的角色,共同推動著區塊鏈技術走向成熟和普及。隨著技術的不斷演進,我們將會看到更多創新且高效的 Layer 1 區塊鏈誕生,為未來的去中心化世界奠定更堅實的基礎。

常見問題(FAQ)

Q1: 如何區分 Layer 1 與 Layer 2 區塊鏈?

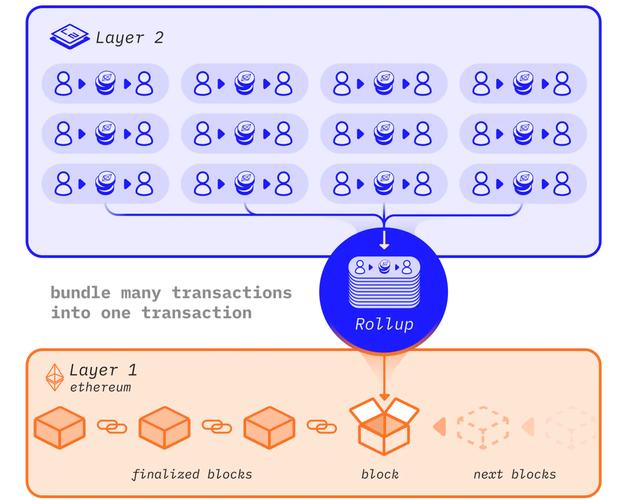

Layer 1 是指獨立運作的基礎區塊鏈網路(如比特幣、以太坊)。而 Layer 2 則是建立在 Layer 1 之上,旨在解決 Layer 1 擴展性問題的解決方案,例如以太坊上的 Rollups (Optimistic Rollup、ZK-Rollup)、Polygon 等。Layer 2 透過在鏈下處理交易,再將其最終結果批量提交回 Layer 1,來減輕主網的負擔,提高交易速度和降低費用。

Q2: 為何 Layer 1 的擴展性如此重要?

Layer 1 的擴展性決定了該網路每秒能夠處理的交易數量。當網路擁堵時,交易確認時間會變長,手續費會飆升,導致用戶體驗不佳,並限制了大規模應用程式的開發和普及。良好的擴展性是區塊鏈技術走向主流,滿足全球數十億用戶需求的前提。

Q3: 如何選擇適合的 Layer 1 區塊鏈進行開發或投資?

選擇 Layer 1 時,應綜合考慮其安全性(是否經過充分測試、是否有歷史漏洞)、去中心化程度(節點分佈、驗證者數量)、擴展性(交易速度、費用)、生態系統活躍度(開發者數量、dApps 豐富度、DeFi 鎖定總價值)、社區支持以及未來發展路線圖。開發者可能更注重工具和兼容性,而投資者則更關注其技術潛力、市值和長期增長前景。

Q4: 為何不同的 Layer 1 區塊鏈採用不同的共識機制?

不同的共識機制旨在為區塊鏈網路提供安全、去中心化和擴展性的不同權衡方案。例如,PoW (工作量證明) 確保了極高的安全性與去中心化,但犧牲了擴展性;PoS (權益證明) 則在保持一定去中心化和安全性的前提下,顯著提升了交易速度和能源效率;而一些更客製化的共識機制(如 Solana 的 PoH+PoS)則可能為了極致的性能而做出特定選擇。每種機制都有其優勢和劣勢,以適應不同的應用場景和設計目標。