Index是甚麼?從資料庫、金融到搜尋引擎,一次搞懂核心概念與應用

你是不是也曾經有過這樣的經驗啊?滑著手機等著網頁載入,結果它就是轉啊轉、轉啊轉,慢到你都快睡著了?或者在查資料時,明明關鍵字都輸入了,網站卻像海底撈針一樣,半天找不到你要的東西?又或者,新聞上老是講什麼「加權指數」漲跌,聽起來很專業,但心裡卻默默打上問號,那到底是什麼東西啊?

這些情境,多半都跟一個聽起來有點神祕,但其實無所不在的概念有關,那就是「Index」,中文我們常說的「索引」。它就像我們生活中的各種「目錄」或「路標」,從你手上的書本,到電腦裡的資料庫,再到你每天都在用的搜尋引擎,甚至是你投資理財會關注的金融市場,處處都有它的身影呢!

說到底,Index是什麼呢?簡單來說,Index就是一種「優化查詢效率」的「快速查找機制」或「衡量標準」。它透過預先組織和排序資訊,讓我們能夠更有效率地找到想要的資料;或者透過聚合多個數據點,來量化呈現某個群體的整體趨勢與表現。它存在的目的,就是為了讓我們的數位生活和資訊獲取變得更順暢、更有效率,就像搭上高鐵一樣,咻~一下就抵達目的地啦!是不是很神奇啊?

Table of Contents

深入剖析:資料庫中的「索引」——加速查詢的秘密武器

首先,我們就從大家最常聽到的「資料庫索引」開始說起吧!你想像一下,你家裡有成千上萬本書,如果沒有書名、作者、出版社的目錄,你要找一本特定的書,是不是得一頁一頁、一本一本翻遍所有書架啊?那簡直是天方夜譚嘛!資料庫裡的「資料」就是那些書本,而「索引」呢,就是那個幫你快速定位書本的「目錄」。

我的經驗是啊,很多時候,一個網站變慢,或者一個應用程式跑得卡頓,十之八九都跟資料庫查詢的效率有關。當資料量一龐大,幾百萬、幾千萬甚至上億筆的時候,如果沒有好好建立索引,那查詢起來的體驗,真的會讓你等到「天荒地老」喔!

核心概念:資料庫索引怎麼加速查詢?

資料庫索引的運作原理,其實就是透過建立一種特殊的資料結構,通常是B-tree(B樹)或B+樹,把資料表中特定欄位的值,按照某種順序預先排好。當我們需要查詢這些欄位時,資料庫管理系統(DBMS)就不用傻傻地去掃描整個資料表(這叫做「全表掃描」),它可以直接透過索引這個「目錄」,快速跳到資料存放的位置,大幅縮短查找時間。

舉例來說,你有一張會員資料表,裡面有幾百萬筆會員資料,如果你要查詢名叫「王小明」的會員,如果沒有在「姓名」這個欄位建立索引,資料庫就得從第一筆會員資料開始,一個一個比對是不是「王小明」,直到找到為止。但如果「姓名」欄位有建立索引,資料庫就會像查字典一樣,直接透過索引快速定位到「王小明」所在的區塊,效率自然就高了不只一倍兩倍啦!

常見的資料庫索引類型

資料庫的索引可不是只有一種喔!根據不同的需求和特性,它可以分成好幾種:

-

分群索引 (Clustered Index):

這是一種非常特別的索引,它會決定資料表裡資料的「物理儲存順序」。也就是說,資料在硬碟上就是按照分群索引的鍵值順序來排列的。一個資料表通常只能有一個分群索引,因為資料的物理排序方式只有一種嘛!它就像電話簿一樣,按照姓名排序,資料本身就是排序好的。因此,對於範圍查詢(例如:找出所有姓名在A到C之間的會員)特別有效率。

-

非分群索引 (Non-clustered Index):

跟分群索引不一樣,非分群索引不會改變資料在硬碟上的物理儲存順序。它只是建立一個獨立的索引結構,裡面包含索引鍵值和指向實際資料位置的「指針」。一個資料表可以有很多個非分群索引。想像一下,你家書櫃有好多本書,你可以按照作者名字建立一個索引,也可以按照出版年份再建立一個索引,書本本身位置沒變,但你可以從不同的「目錄」找到它們。

-

涵蓋索引 (Covering Index / Index with Included Columns):

這是一種特殊的非分群索引,除了索引鍵值外,還把一些常用的查詢結果欄位也包含進來。這樣一來,當你的查詢只需要這些包含在索引裡的欄位時,資料庫就連實際資料表都不用去碰了,直接從索引裡就能拿到結果,效率當然更高啦!這就像你查字典,字典除了字義還有例句,有些時候你只要知道例句就夠了,不用再去看更詳細的解釋。

-

唯一索引 (Unique Index):

顧名思義,唯一索引確保了索引欄位中的每一個值都是獨一無二的,不會有重複。這不僅可以加速查詢,更重要的是,它保證了資料的「唯一性」和「完整性」。例如,會員ID、身份證字號等,都非常適合建立唯一索引。

-

全文索引 (Full-Text Index):

這種索引是專門為文字內容搜尋設計的,它能夠對大量的文字資料進行高效的關鍵字搜尋,支援更複雜的模糊查詢、近義詞查詢等。例如,網頁內容、文章標題或電子郵件主旨的搜尋。

-

雜湊索引 (Hash Index):

雜湊索引透過雜湊函數將索引鍵值轉換成一個雜湊值,然後直接指向資料的位置。它在等值查詢(例如:找出ID等於123的會員)時速度非常快,幾乎是常數時間。但它不適合範圍查詢或排序,因為雜湊後的順序跟原始資料的順序是沒有關聯的。

索引的優點與缺點

任何事物都有兩面性嘛,索引當然也不例外。它雖然好用,但也不是萬靈丹喔!

優點:

- 顯著提升查詢速度: 這是最核心的優點,特別是對於大型資料表、複雜查詢以及包含排序、分組操作的查詢,效果尤其明顯。

- 保證資料唯一性: 透過唯一索引,可以防止資料表中出現重複的鍵值,確保資料的正確性。

- 優化排序和分組操作: 查詢結果需要排序(ORDER BY)或分組(GROUP BY)時,如果排序或分組的欄位有索引,資料庫就能直接利用索引的排序特性,避免額外的排序操作。

- 減少I/O操作: 索引通常比資料表本身小得多,且經過優化排列,查詢時只需要讀取少量索引頁,就能快速定位資料,減少了磁碟I/O,提升效能。

缺點:

- 佔用儲存空間: 索引本身也是一種資料結構,需要額外的磁碟空間來儲存。資料量越大,索引佔用的空間也越多。

- 影響寫入效能: 每當資料表進行新增 (INSERT)、修改 (UPDATE) 或刪除 (DELETE) 操作時,除了更新實際資料,資料庫也必須同步更新相關的索引。索引越多,更新操作就越慢,因為要更新的索引結構也越多。

- 維護成本: 索引需要定期維護,例如重建或碎片整理,以保持其效率。如果索引碎片化嚴重,反而會降低查詢效率。

- 並非越多越好: 過多的索引反而會適得其反,不僅佔用空間,還會嚴重拖慢寫入效能,甚至讓最佳化工具(Optimizer)在選擇執行計畫時左右為難。

我的建議是,建立索引時一定要謹慎評估,別覺得越多越好,那可是個大大的誤區喔!

何時該建立資料庫索引?

那到底什麼時候才該建立索引呢?這可是一門學問呢!我通常會考慮以下幾個點:

-

查詢頻繁的欄位:

這是最基本的原則。如果某個欄位經常被用來查詢、篩選、連接(JOIN)、排序或分組,那它就很有可能需要建立索引。例如,使用者名稱、訂單號碼、產品編號等。

-

用於 WHERE、JOIN、ORDER BY、GROUP BY 子句的欄位:

這些是SQL查詢語句中最常使用索引的地方。尤其是 JOIN 操作,如果連接的欄位沒有索引,那資料庫就得做非常耗費資源的「巢狀循環連接」(Nested Loop Join)或「雜湊連接」(Hash Join),效率會非常差。

-

資料基數(Cardinality)高的欄位:

基數指的是欄位中不重複值的數量。基數越高,表示該欄位的值越具有區分度,建立索引的效果就越好。例如,身份證字號、電子郵件地址的基數就很高。反之,像「性別」(只有男、女、其他幾種值)這種基數很低的欄位,建立單一索引的效果就沒那麼顯著,因為它無法有效縮小查詢範圍。

-

需要保證唯一性的欄位:

如果需要確保某個欄位的值是唯一的,例如主鍵(Primary Key)通常會自動建立唯一索引,或者你自己也可以為其他需要唯一性的欄位建立唯一索引。

-

資料表資料量大且查詢慢:

如果資料表資料量小,幾千筆甚至幾萬筆,全表掃描可能比走索引還快,因為建立和維護索引也是有開銷的。但一旦資料量達到數十萬、百萬以上,且查詢時間明顯變慢時,就該認真考慮索引了。

如何建立資料庫索引? (示意性步驟)

建立資料庫索引其實很簡單,基本上就是用SQL語句來操作。這裡我以常見的SQL語法來示意,不同資料庫系統(例如MySQL、PostgreSQL、SQL Server、Oracle)的具體語法可能會略有差異,但核心概念是互通的:

-

選擇需要建立索引的欄位:

根據前面提到的「何時該建立索引」的原則,挑選最適合的欄位。例如,你可能想為 Orders 表的 customer_id 欄位建立索引,因為你經常會根據客戶ID查詢訂單。

-

決定索引類型:

是分群索引還是非分群索引?需不需要是唯一索引?要不要包含其他欄位做成涵蓋索引?這些都要先想清楚。

-

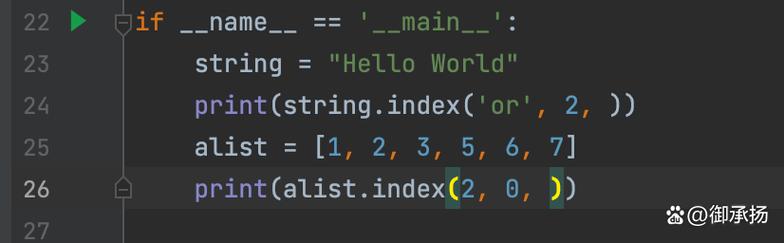

編寫 CREATE INDEX 語句:

基本的語法格式大概是這樣:

CREATE [UNIQUE] INDEX index_name ON table_name (column1, column2, ...);如果你想建立一個非唯一的、單一欄位的索引,例如在 Products 表的 product_name 欄位上:

CREATE INDEX IX_Products_ProductName ON Products (product_name);如果你想建立一個唯一索引,例如在 Users 表的 email 欄位上:

CREATE UNIQUE INDEX UQ_Users_Email ON Users (email);如果你想建立一個複合索引(Composite Index),例如在 Orders 表的 customer_id 和 order_date 欄位上:

CREATE INDEX IX_Orders_CustomerDate ON Orders (customer_id, order_date);注意喔,複合索引的欄位順序很重要!通常會把查詢時會用到的等值條件(如 customer_id = 123)放在前面,範圍條件(如 order_date BETWEEN ‘2023-01-01’ AND ‘2023-12-31’)放在後面。

-

執行 CREATE INDEX 語句:

在資料庫管理工具(如phpMyAdmin, DBeaver, SQL Server Management Studio等)或透過程式碼執行這條SQL語句。

-

監控與維護:

建立索引後,並不是就萬事大吉了。你需要持續監控資料庫的效能,看看索引是否真的提升了查詢速度,有沒有造成寫入瓶頸。有時候資料會不斷更新、刪除,造成索引碎片化,這時候可能就需要重建索引來優化其效能。這就像你整理書櫃一樣,書看久了會亂,也要定期整理一下嘛!

實際案例分享:

我曾經參與一個電商平台的後台系統開發,有一次,商品管理頁面載入速度突然變得非常慢,尤其是在做商品篩選或排序的時候,頁面會卡個十幾秒甚至數十秒。經過調查,發現是 products 資料表在依據 category_id 和 price 進行篩選時,沒有建立合適的索引。那時候商品資料量已經突破百萬筆了,沒有索引,每次查詢都是全表掃描。

我們的解決方案是,在 products 表上建立了一個複合索引:CREATE INDEX IX_Products_CategoryPrice ON products (category_id, price);。這個索引一建立,神奇的事情就發生了!原本需要十幾秒的查詢,瞬間縮短到不到一秒鐘,頁面幾乎是秒開!團隊成員都驚呼連連,這個小小的索引,卻帶來了巨大的效能提升。這個經驗讓我深刻體會到,索引在資料庫效能優化中的關鍵作用,真的太重要了。

金融世界裡的「指數」:市場溫度計

講完資料庫的索引,我們來聊聊另一個你可能更常在新聞裡聽到的「Index」,那就是金融市場的「指數」(Index)。這可不是用來查東西的,它是用來衡量市場表現的「溫度計」喔!

什麼是金融指數?

簡單來說,金融指數就是一個用來量化、衡量特定金融市場(如股票市場、債券市場、商品市場)或特定資產類別(如科技股、小型股)整體表現的「標準」或「指標」。它不是一個實際的投資產品,而是一個由一籃子代表性證券(通常是股票)構成的集合,透過特定的計算方法,來反映這個市場或資產類別的平均價格變動和趨勢。

它就像是一群「優等生」的平均分數。當指數上漲,代表這群優等生的整體表現不錯;當指數下跌,就表示這群優等生的整體表現不佳。透過這個平均分數,我們可以快速掌握整個市場的脈動,而不用去關注每一支股票的漲跌。

常見的金融指數

世界上有非常多種金融指數,每一種都有它獨特的代表意義和計算方法。在台灣,我們最常聽到的當然就是「台灣加權股價指數」啦!

-

台灣加權股價指數 (TAIEX):

這是台灣股市最重要的指標,由台灣證券交易所編製,用來衡量台灣上市股票的整體表現。它的計算方式是以「市值加權」為主,也就是股本越大的公司,對指數的影響力就越大。

-

標準普爾500指數 (S&P 500):

這是衡量美國大型上市公司股票表現的指數,由標準普爾公司編製。它包含了美國500家市值最大、最具代表性的上市公司,被視為美國經濟的晴雨表,也是全球投資人最關注的指數之一。

-

那斯達克綜合指數 (NASDAQ Composite):

主要反映在美國那斯達克交易所上市的股票表現,尤其以科技股和成長型公司為多。如果你想了解全球科技產業的脈動,這個指數絕對是重點觀察對象。

-

道瓊工業平均指數 (Dow Jones Industrial Average):

這是歷史最悠久的美國股票指數之一,由30支大型藍籌股組成。它採用的是「價格加權」的計算方式,也就是股價越高的股票,對指數的影響力越大。

指數的計算方式 (以加權平均為主)

金融指數的計算方法很多元,但最常見的還是「加權平均」。

-

市值加權 (Market Capitalization Weighting):

這是目前最主流的計算方式,例如TAIEX、S&P 500都是採用這種方式。它的概念很簡單:股本越大的公司,對指數的影響力就越大。計算公式大致是:將所有成分股的「市值」加總(股價乘以發行股數),然後除以一個基準日的總市值,再乘以一個基期指數。這樣能更真實地反映市場上資金的流向和整體價值變動。

-

價格加權 (Price Weighting):

例如道瓊工業平均指數就是採用這種方式。這種方式就相對簡單粗暴,直接把成分股的股價加起來,再除以一個除數。所以,股價越高的股票,對指數的影響力就越大,跟公司規模沒有直接關係。

-

等權重加權 (Equal Weighting):

這種方式是給所有成分股相同的權重,不論其市值或股價大小。這種指數通常會需要定期調整成分股的權重,讓每檔股票的權重都維持一致。

金融指數的重要性

金融指數可不只是一個數字那麼簡單,它在投資和經濟分析中扮演著舉足輕重的角色:

-

衡量市場趨勢:

指數是市場的「體溫計」,讓我們一眼就能看出市場是牛市(上漲)還是熊市(下跌),是多頭氣勢強勁還是空頭壓力沉重。它反映了投資大眾對未來經濟或產業發展的預期。

-

投資績效的基準:

對於基金經理人或一般投資者來說,指數是一個非常重要的「參考標的」。你可以用它來衡量自己的投資組合表現是超越大盤還是落後大盤。例如,如果你投資的股票漲了10%,但同期的加權指數漲了20%,那你其實是跑輸大盤喔!

-

指數型基金 (ETF) 的基礎:

指數還是許多金融產品的基礎,最常見的就是指數型基金(Exchange Traded Funds, ETF)。ETF就是追蹤特定指數表現的基金,投資人可以直接購買ETF,就能以相對低的成本,達到分散投資並複製指數績效的目的。這也讓一般小資族也能輕鬆參與到像S&P 500這樣的大型市場投資。

所以說啊,下次看到新聞在報哪個指數漲了跌了,你就可以很有概念地知道,這是在說什麼樣的市場表現囉!

搜尋引擎的幕後功臣:「倒排索引」

每天我們都在用Google、Bing這些搜尋引擎找資料,幾乎是彈指之間,幾十億個網頁裡面的資訊就被篩選出來了。你可曾想過,它們是怎麼辦到的?這背後最大的秘密,就是「倒排索引」(Inverted Index)。

網際網路浩瀚無垠,怎麼找到資訊?

想像一下,整個網際網路就是一個沒有目錄、沒有分類的超巨大圖書館,裡面堆滿了數不清的書本(網頁)。如果你想找一本包含「Index」這個詞的書,沒有倒排索引,搜尋引擎就得把所有網頁都讀一遍,然後找出裡面含有「Index」的網頁,這得花多少時間啊?效率低到讓你無法想像。

而倒排索引,就像是為這個龐大圖書館建立了一個超詳細、超快速的「關鍵字-書本對照表」。

倒排索引 (Inverted Index) 的原理

倒排索引的核心概念,跟我們前面講的資料庫索引有點像,都是為了加速查詢。但它的「倒排」體現在哪裡呢?

一般的索引可能是「文件 -> 包含的詞彙」,而倒排索引則是「詞彙 -> 包含該詞彙的文件列表」。

具體來說,搜尋引擎在收集網頁資料(這個過程叫做「爬取」)之後,會對這些網頁內容進行分析,提取出其中的每一個詞彙,然後建立一個巨大的倒排索引。這個索引會記錄:

- 每個詞彙 (Term): 例如「Index」、「資料庫」、「金融」等等。

- 包含該詞彙的文件列表 (Document List): 也就是哪些網頁包含了這個詞彙。

- 詞彙在文件中的位置信息 (Position Information): 甚至還會記錄這個詞彙在哪個網頁的哪個位置出現(例如標題、內文、段落),出現了多少次(頻率),以及詞彙之間的相對位置。這些資訊對於計算相關性排名非常重要。

當你輸入一個查詢詞時,搜尋引擎就不用去掃描整個網際網路的網頁了,它會直接在倒排索引裡查找這個詞彙,然後瞬間找到所有包含這個詞彙的網頁列表。接著,再根據詞彙出現的位置、頻率、網頁權重、連結關係等各種複雜的演算法,來對這些結果進行排序,最終呈現給你最相關的搜尋結果。

這就好像你問圖書館管理員:「請問哪幾本書裡面有提到『恐龍』?」管理員不用翻遍所有書,直接查他事先建好的「關鍵字-書本對照表」,然後告訴你:《侏羅紀公園》、《恐龍世紀》、《國家地理雜誌2023年4月號》這幾本書裡有提到。是不是超級有效率啊?

它如何改變我們的上網習慣?

可以說,沒有倒排索引,就沒有我們今天如此便利的網路搜尋體驗。它讓:

- 資訊唾手可得: 無論是學術論文、食譜、旅遊攻略,還是新聞事件,只要輸入關鍵字,就能快速找到相關資訊。

- 精準度大幅提升: 透過結合詞彙位置和頻率等資訊,搜尋引擎能夠判斷網頁內容與查詢詞的相關性,提供更精準的結果。

- 促成網路生態的繁榮: 因為資訊容易被找到,人們更願意創作和分享內容,也進一步促進了網路資訊的爆炸式增長和知識的傳播。

所以啊,下次你打開搜尋引擎,輸入一個詞,然後瞬間得到幾百萬個結果的時候,心裡可以默默感謝一下這個強大的「倒排索引」喔!

不只數位:傳統書本的「索引」

聊了這麼多數位的「Index」,我們也別忘了,其實最原始、最直觀的「索引」概念,就來自於我們身邊的「書本」啊!

當你翻開一本厚厚的學術著作、技術手冊或是參考書時,在書的最後面,是不是常常會看到一個叫做「索引」的部分?這個索引通常會列出書中提到的人名、地名、專有名詞或關鍵概念,並標註這些詞彙在書中出現的「頁碼」。

它的功能非常直接且單純:幫助讀者快速定位書中特定內容所在的位置。你不需要從頭到尾翻完整本書,只要查一下索引,就能馬上跳到感興趣的頁面去閱讀相關的細節。這對於學習、研究或是查閱資料來說,簡直是省時又省力的小幫手啊!這種傳統書本的索引,可以說是所有「Index」概念的最初雛形,它的核心精神就是「方便查詢,提高效率」。

常見的 Index/索引 相關問題與解答

既然我們對 Index 的概念有了這麼深度的了解,我想你可能也會有些實務上的疑問吧?我把一些大家常常問的問題整理出來,來幫你詳細解答一下!

Q1: 資料庫索引是不是越多越好?

答案: 絕對不是!這是一個非常常見的誤解,也是許多人在優化資料庫效能時會犯的錯誤。

從前面我們討論的索引優缺點你應該也發現了,索引就像一把雙面刃。它確實可以大幅提升查詢速度,但每多一個索引,就意味著資料庫在進行新增、修改、刪除(寫入)操作時,需要同步更新更多索引結構。這會導致寫入操作的效能顯著下降。

想像一下,你家有100本書,你為它們編了100份不同的目錄。每次買一本新書,你是不是得把這100份目錄都更新一遍?那不是累死人了嗎?資料庫也是一樣的道理。過多的索引不僅會佔用更多的儲存空間,更重要的是,它會增加資料庫伺服器的CPU和I/O負擔,反而可能讓整個系統變慢。所以,建立索引的藝術在於「找到一個平衡點」,在查詢和寫入效能之間取得最佳的權衡。

Q2: 資料庫索引建立後就一勞永逸了嗎?

答案: 很可惜,不是喔!索引的建立只是第一步,後續的監控與維護同樣重要。

資料庫中的資料是動態變化的,每天都有新的資料進來、舊的資料被修改或刪除。隨著時間推移,這些操作可能會導致索引的「碎片化」。什麼是碎片化呢?就像你的硬碟用久了會產生碎片一樣,索引的資料在磁碟上不再是連續存放的,變得零散不連續。這會導致資料庫在讀取索引時需要進行更多的I/O操作,反而降低了查詢效率。

因此,資料庫管理員需要定期對索引進行「重建」(Rebuild)或「重新組織」(Reorganize),來消除碎片,優化索引結構,確保其保持最佳效能。這就像是定期清理和整理你的書櫃,讓每本書都能放回正確且好找的位置,才能保持圖書館的運作效率。

Q3: 我怎麼知道我的資料庫是不是需要索引?

答案: 要判斷資料庫是否需要索引,或現有索引是否有效,有幾個重要的觀察點和工具可以使用。

首先,最直接的感受就是「查詢變慢」。如果某些特定的查詢語句執行時間明顯過長,或使用者反應某些頁面載入緩慢,這就是一個很強的訊號。

再來,你可以利用資料庫管理系統提供的「效能監控工具」。這些工具通常能顯示哪些SQL語句執行時間最長、哪些資料表被掃描的次數最多、以及CPU和I/O的使用率等等。例如,在SQL Server中你可以使用SQL Server Profiler或Extended Events;在MySQL中可以使用慢查詢日誌(Slow Query Log)。

更進一步,可以利用資料庫的「執行計畫分析(Execution Plan Analysis)」。當你執行一個SQL查詢時,資料庫會生成一個「執行計畫」,這份計畫會告訴你資料庫是如何執行你的查詢的,包括它是否使用了索引、使用了哪個索引、有沒有進行全表掃描、資料連接的順序等等。透過分析執行計畫,你就能精確地找出查詢的瓶頸所在,並決定是否需要建立新的索引或調整現有索引。這就像是醫師為你做X光檢查,精確地找出病灶一樣。

Q4: 金融指數跌了,是不是代表所有股票都跌了?

答案: 不完全是,但通常代表市場整體趨勢向下。

金融指數,無論是台灣加權指數還是S&P 500,它們衡量的是一籃子股票的「平均」或「加權平均」表現。當指數下跌時,確實表示組成這個指數的大部分或權重較高的股票可能呈現下跌走勢,從而拉低了整體指數。

然而,這並不意味著指數裡面的每一支股票都在下跌。就像一個班級的平均分數下降了,可能是大部分同學分數都降低了,但還是會有少數同學考得很好,甚至逆勢成長。在股市中,即使大盤指數下跌,還是會有某些類股或個別股票因為其獨特的產業利好、公司財報優異等原因,而呈現上漲的趨勢。

所以,指數更多的是提供一個「宏觀」的市場參考,讓你了解整體市場情緒和趨勢。但如果你是個股投資者,還是要深入研究個別公司的基本面和技術面,不能單純看指數來決定買賣喔!

Q5: 搜尋引擎的索引跟資料庫的索引有什麼不同?

答案: 雖然它們都叫「索引」且目的都是加速查詢,但它們的實現方式、應用的資料類型和查詢模式有顯著差異。

資料庫索引: 主要處理結構化數據,例如數字、日期、短文本等。它的查詢模式通常是精確匹配(等值查詢)、範圍查詢或排序。核心是基於B-tree等樹狀結構,將表中的一行或多行記錄與其在磁碟上的物理位置進行映射。一個表通常會有一個主鍵索引,並可建立多個輔助索引。

搜尋引擎索引(尤其是倒排索引): 主要處理非結構化或半結構化的大量文本數據(例如網頁內容、文件)。它的查詢模式是基於關鍵字的「全文檢索」,更注重詞彙之間的關聯性、頻率、位置信息,以及最終的相關性排序。倒排索引的核心是建立「詞彙到文件列表」的映射,而不是記錄的物理位置。它需要處理大量的同義詞、形態變化、停用詞等複雜的語言學問題。

可以這樣比喻:資料庫索引像是「門牌號碼對人名」,你知道門牌號碼就能找到人。搜尋引擎索引則是「人名對門牌號碼」,你知道人名就能找到他住哪裡,甚至還知道他在哪一間房子、哪個房間、哪張沙發上。

Q6: 索引會讓我的資料庫變大嗎?

答案: 是的,索引會讓你的資料庫檔案變大。

因為索引本身就是一種資料結構,它需要占用額外的磁碟空間來儲存。這就好像你為了一本書製作了索引,這份索引本身也是一疊紙,也需要空間來存放。索引的大小取決於它所包含的欄位資料類型、欄位數量、資料量以及索引的類型(例如,如果包含許多欄位作為涵蓋索引,它會更大)。

對於大型資料庫來說,索引佔用的空間有時甚至會比實際資料表佔用的空間還要多。所以在設計資料庫索引時,除了考慮查詢效能,也需要考量儲存成本。這也是為什麼我們強調「索引不是越多越好」的原因之一喔!

看完這篇,相信你對「Index」這個概念,無論是資料庫裡的索引、金融市場裡的指數,還是搜尋引擎的倒排索引,都有了更全面、更深入的認識了吧!它真的無處不在,默默地影響著我們的數位生活和資訊獲取方式呢!下次再聽到「Index」這個詞,你就可以很專業地跟朋友解釋一番囉!