gmo作物的主要目的是甚麼:深入解析基改作物的應用與效益

基因改造作物(Genetically Modified Organisms, GMOs),又稱基改作物,是現代農業科技的結晶,透過精密的生物工程技術,將特定基因轉移到作物的DNA中,以賦予其新的特性。當我們探討「gmo作物的主要目的是甚麼」時,會發現其目的遠非單一,而是為了應對全球性的農業挑戰,提升農作物生產效率、品質,並減少環境負擔。本文將深入探討基改作物誕生的核心動機與其多元應用。

Table of Contents

引言:解密基因改造作物(GMO)

什麼是基因改造作物?

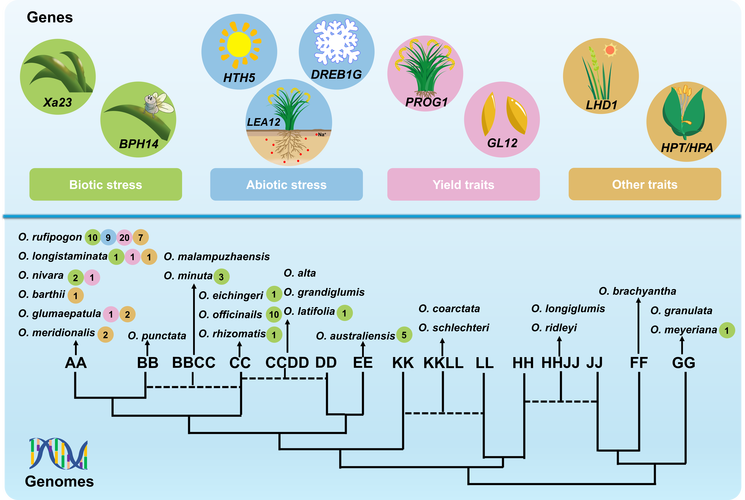

基因改造作物是指利用基因工程技術,將來自不同生物體(包括植物、動物、微生物)的特定功能基因,精確地導入到目標作物的基因組中,使其獲得預設的新性狀。這與傳統育種透過雜交和篩選來改良作物的方式不同,基因工程能夠更精準、快速地導入單一或少數特定基因,達到預期的改良效果。

基改作物誕生的核心動機

面對全球人口持續增長、耕地面積有限、氣候變遷加劇以及病蟲害威脅等嚴峻挑戰,傳統農業改良方法已逐漸顯露出其局限性。在這樣的背景下,科學家們開始探索利用基因工程技術,賦予作物全新的能力,以期解決農業生產中長期存在的難題。因此,gmo作物的主要目的是甚麼,便聚焦在提升農業的韌性與效率,確保全球糧食安全。

gmo作物的主要目的:多元化的農業創新與挑戰應對

基改作物的開發並非為了單一目的,而是包含了一系列旨在提升農業生產力、降低成本、改善作物品質及減少環境影響的策略。以下將詳細闡述其主要目的:

目的之一:增強病蟲害抵抗力

這是基改作物最廣泛且成功應用的一項目的。許多作物在生長過程中會受到特定害蟲或病原體的侵害,導致產量大幅下降甚至顆粒無收。

- 具體實踐: 科學家將產生特定殺蟲蛋白的基因(如來自蘇力菌的Bt基因)導入玉米、棉花、馬鈴薯等作物中。這些作物在生長過程中便能自行產生對目標害蟲有毒,但對人類和其他生物無害的蛋白質,從而有效抵禦蟲害。

-

主要效益:

- 減少農藥使用: 透過作物自身抵抗力,大幅降低對化學殺蟲劑的需求,減少環境污染和農民接觸農藥的風險。

- 降低生產成本: 農民減少購買和施用農藥的開支。

- 提高作物產量: 減少蟲害造成的損失,確保穩定的作物收成。

-

實例:

Bt玉米與Bt棉花: 這兩種基改作物在全球範圍內被廣泛種植,有效對抗玉米螟和棉鈴蟲等主要害蟲,顯著提升了產量和品質。

目的之二:提升對除草劑的耐受性

雜草是農業生產中的一大挑戰,它們與作物競爭養分、水分和陽光,導致作物生長受阻。傳統上,農民需要耗費大量時間和人力進行人工除草,或使用廣效性除草劑,但這可能對作物本身造成傷害。

- 具體實踐: 將能夠降解特定除草劑或對其不敏感的基因導入作物中(例如抗嘉磷塞除草劑基因)。這樣,農民可以在作物生長期間噴灑該除草劑,只殺死雜草而不影響作物。

-

主要效益:

- 更有效率的雜草控制: 大大簡化了雜草管理,提高農業生產效率。

- 減少耕作次數: 由於除草更便捷,有助於實施免耕或少耕農業,減少土壤侵蝕,改善土壤健康。

- 節省勞力成本: 大幅降低人工除草的需求。

-

實例:

抗除草劑大豆、玉米、油菜: 這些作物允許農民更靈活地管理田間雜草,已成為全球重要的經濟作物。

目的之三:改善作物的營養成分

全球仍有數十億人口面臨營養不良問題,特別是缺乏維生素和礦物質。基改技術可以幫助作物富集這些對人體健康至關重要的營養素。

- 具體實踐: 將能合成特定維生素(如維生素A原)或增加礦物質(如鐵、鋅)吸收和儲存的基因導入主食作物中。

-

主要效益:

- 解決營養不良問題: 尤其在發展中國家,通過日常主食作物改善當地居民的健康狀況。

- 提升食品附加價值: 增加食物的營養密度,對消費者健康更有益。

-

實例:

黃金米(Golden Rice): 這是一種基改水稻,能產生β-胡蘿蔔素(維生素A的前體),旨在幫助缺乏維生素A的兒童預防失明和提高免疫力。

目的之四:增強環境逆境耐受性

隨著氣候變遷加劇,乾旱、鹽鹼化、高低溫等極端氣候現象頻繁發生,嚴重威脅農業生產。基改技術可以幫助作物更好地適應這些不利環境。

- 具體實踐: 導入與抗旱、耐鹽、耐寒等性狀相關的基因,提高作物在惡劣環境下的生存和生產能力。

-

主要效益:

- 擴大耕作區域: 使原本不適合耕作的土地(如鹽鹼地、乾旱地區)也能進行農業生產。

- 應對氣候變遷: 提升作物對極端天氣的抵抗力,減少因自然災害造成的農業損失。

- 水資源節約: 開發耐旱作物,可有效節約灌溉用水。

-

實例:

目前已有研究開發出抗旱玉米、耐鹽水稻等,但這些品種的商業化種植相對較少,仍多處於研發或區域性推廣階段。

目的之五:提高作物產量與效率

除了直接抵抗病蟲害和惡劣環境外,基改技術也能直接或間接提高作物的總體產量和資源利用效率。

- 具體實踐: 透過改良光合作用效率、養分吸收能力、或調節生長發育的基因,使作物能更有效地將環境資源轉化為生物量。

-

主要效益:

- 單位面積產量提升: 在有限的土地上生產更多糧食。

- 資源利用最佳化: 更高效地利用水、肥料等資源,減少浪費。

- 減少採後損失: 透過特定基因避免作物成熟後過快腐敗或變質,提高商品價值。

目的之六:延長保鮮期與改善品質

減少食物浪費是全球性議題,而作物的保鮮期與品質直接影響其市場價值和最終消費。

- 具體實踐: 透過基因編輯或轉基因技術,抑制導致作物軟化、褐變或腐爛的基因表達,從而延長其貨架壽命。

-

主要效益:

- 減少食物浪費: 特別是對於易腐敗的蔬果,可顯著減少從農場到餐桌過程中的損耗。

- 改善運輸與儲存: 便於長途運輸和長時間儲存,擴大銷售半徑。

- 提升消費者體驗: 提供更持久新鮮、外觀更佳的農產品。

-

實例:

延緩褐變的蘋果(如Arctic Apple): 這種基改蘋果不易因切開或碰撞而氧化變色,保持新鮮外觀。

不易腐爛的番茄: 透過抑制軟化酶的活性,延長了番茄的保鮮期。

基改作物的綜合效益與永續發展

總結來說,gmo作物的主要目的是甚麼,其核心目標是透過生物技術手段,為現代農業提供強而有力的解決方案,以應對日益嚴峻的全球糧食安全和永續發展挑戰。

基因改造作物不僅是農業生產工具的創新,更是一種策略,旨在在有限的資源下,生產出更多、更優質、更具韌性的農產品,同時減少對環境的負面影響。它代表了人類在探索如何與自然和諧共處,並確保糧食供應的道路上,所作出的一項重要努力。

儘管基改作物的發展伴隨著倫理、安全和環境方面的爭議,但其在特定領域所展現的潛在效益不容忽視。科學界和各國政府仍在持續進行嚴格的風險評估和監管,以確保其安全、負責的應用。

常見問題(FAQ)

如何判斷市售產品是否為基改作物?

在許多國家和地區,對於基改食品有明確的標示規定。例如,在台灣,依據《食品安全衛生管理法》規定,凡是基因改造食品,不論是單一原料或複合產品,都必須清楚標示「基因改造」或「含基因改造」等字樣。消費者可透過產品包裝上的標示來辨識。

為何基改作物能減少農藥使用?

部分基改作物,例如Bt玉米和Bt棉花,被植入了能產生殺蟲蛋白的基因。這種蛋白對特定的害蟲有毒性,使作物自身就能抵抗蟲害,從而減少了農民噴灑化學殺蟲劑的需求。抗除草劑的基改作物則允許農民在作物生長過程中更有效率地使用特定除草劑,減少了人工除草的需求和雜草對作物生長的競爭。

為何有些國家對基改作物持謹慎態度?

對基改作物的謹慎態度主要源於對其長期健康影響、對生物多樣性的潛在衝擊(例如基因漂移至野生近緣種)、以及對農業產業結構和種子壟斷的擔憂。儘管全球主要科學機構普遍認為經批准的基改作物是安全的,但公眾和部分政策制定者仍傾向於採取預防性原則。

如何確保基改作物的食用安全?

基改作物的食用安全由各國的嚴格法規和科學評估流程來確保。在被批准上市之前,基改作物必須經過長期的、多方面的科學測試,包括營養成分比較、毒性試驗、過敏性評估和環境影響評估等。這些評估通常由獨立的監管機構執行,確保其與傳統作物一樣安全。

為何基改作物被認為是應對未來糧食危機的潛力方案?

基改作物能有效提升作物產量、增強對病蟲害和環境逆境的抵抗力,並改善作物的營養價值。在全球人口持續增長、可耕地面積有限、氣候變遷加劇的背景下,這些特性使得基改作物在確保糧食供應充足、提高食物生產效率、以及應對營養不良問題方面,扮演著重要的角色,被視為未來糧食安全的重要潛力方案之一。

結語

深入探討「gmo作物的主要目的是甚麼」後,我們可以看到基改作物是為了解決人類在農業生產中面臨的諸多挑戰而誕生的。從抵抗病蟲害、提升對除草劑的耐受性,到改善營養成分、增強環境逆境耐受力,乃至於提高產量和延長保鮮期,其核心目標始終圍繞著提升農業效率、確保糧食安全和推動農業永續發展。儘管相關討論仍在持續,但不可否認的是,基改技術為全球農業的未來提供了多元的思考與可能性。