DNA必為雙股嗎:揭秘單股DNA病毒的奇妙世界與DNA的多樣性

在生物學的領域中,DNA(去氧核醣核酸)一直被視為承載生命遺傳資訊的基石。當我們談論DNA時,腦海中浮現的往往是那經典的「雙股螺旋」結構,由詹姆斯·華生和法蘭西斯·克里克於1953年發現並闡明,它幾乎成為了生命本身的象徵。然而,DNA必為雙股嗎?這個看似簡單的問題,其答案卻比我們普遍認知的更為豐富與多樣。儘管絕大多數地球上的生命,從細菌到人類,其遺傳物質都是以穩固的雙股DNA形式存在,但在微觀的病毒世界中,我們卻能發現令人驚訝的例外——單股DNA(ssDNA)的存在。本文將深入探討DNA結構的多樣性,解析雙股DNA的優勢,並揭示單股DNA病毒的奇特生命策略,為您呈現一個更為全面的DNA圖景。

Table of Contents

DNA雙股結構:生命資訊的穩固堡壘

首先,讓我們回顧為何雙股DNA會成為地球生命的主流形式。雙股DNA的結構,不僅僅是一個優雅的幾何圖形,更是生物體進化出的一套高效且穩定的遺傳資訊儲存與傳遞系統。

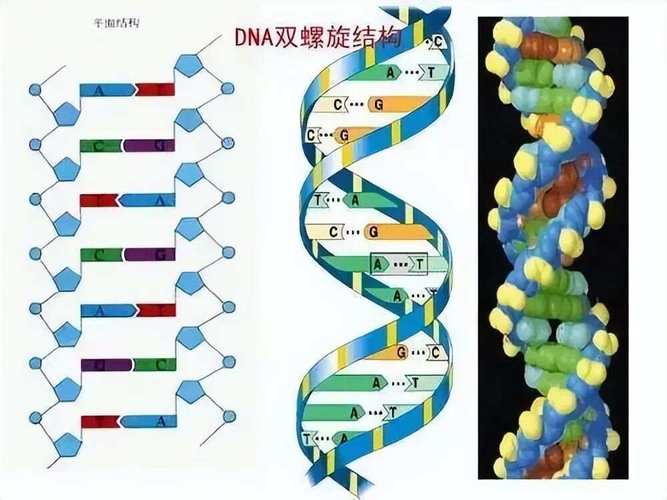

DNA雙股螺旋的基礎

雙股DNA由兩條以螺旋狀纏繞的核苷酸鏈組成,它們之間透過鹼基對(Adenine與Thymine配對,Guanine與Cytosine配對)之間的氫鍵相互連結。這兩條鏈是「反平行」的,意即它們的方向相反。這種結構賦予了DNA獨特的特性:

- 高度穩定性: 雙股結構中的氫鍵數量眾多,使得DNA分子在物理和化學層面上都非常穩定,能夠抵抗環境變化的影響,有效保護內含的遺傳資訊。

- 精準的複製機制: 雙股DNA的互補性使得每一條鏈都能作為複製的模板。當細胞進行分裂時,雙螺旋會解旋,然後每一條單鏈都能指導合成一條新的互補鏈,確保遺傳資訊能夠被準確無誤地傳遞給下一代細胞或個體。這種半保留複製的方式,最大程度地降低了遺傳錯誤的機率。

- 有效的修復系統: 如果DNA的某一條鏈因突變或損傷而受損,另一條未受損的互補鏈可以作為模板,引導修復酶進行精確的修復,從而維持基因組的完整性與功能。這被稱為DNA修復機制,是生物體保持健康的重要防線。

- 龐大的資訊承載能力: 雙股結構能夠穩定地容納極長的核苷酸序列,使得生物體能夠儲存數十億個鹼基對的龐大基因組,編碼複雜的生命活動所需的所有蛋白質和功能性RNA。

突破想像:單股DNA的奇特世界

儘管雙股DNA是主流,但自然界從不缺乏例外。對於「DNA必為雙股嗎」這個問題,明確的答案是:不,並非所有DNA都是雙股的。在病毒的浩瀚宇宙中,存在著一類特殊的病毒,它們的基因組是由單股DNA構成。這些單股DNA病毒(ssDNA viruses)採用了與眾不同的生命策略,展現了演化的奇妙與多樣性。

單股DNA:特例的存在

單股DNA病毒的例子包括:

- 微小病毒科(Parvoviridae): 如人細小病毒B19,可導致第五病。

- 環狀病毒科(Circoviridae): 如豬圓環病毒,對畜牧業造成經濟損失。

- 雙生病毒科(Geminiviridae): 主要感染植物,導致嚴重的作物病害。

- 噬菌體家族: 如M13噬菌體和phiX174噬菌體,它們是研究DNA複製和基因工程的常用模型。

- 犬細小病毒(Canine Parvovirus): 對犬類造成嚴重感染。

這些病毒的基因組通常比雙股DNA病毒小得多,且其DNA不形成雙螺旋,而是以單一的核苷酸鏈存在。雖然它可能因為內部互補序列而形成局部折疊,如髮夾結構或莖環結構,但整體上仍為單股。

單股DNA病毒的獨特策略

單股DNA病毒之所以能存活並繁衍,是因為它們發展出了一套獨特的適應策略:

- 小型化基因組: 單股DNA病毒的基因組通常很小,這使得它們能夠更有效地封裝在狹小的病毒衣殼中,並在宿主細胞中快速複製。

- 獨特的複製機制: 由於宿主細胞的DNA聚合酶通常需要雙股模板才能進行DNA合成,單股DNA病毒在感染宿主細胞後,會首先將其單股DNA轉化為雙股DNA的「複製中間體」(Replicative Form, RF)。這個RF作為模板,用於進一步合成新的病毒基因組或轉錄信使RNA(mRNA)。

- 快速演化與適應: 單股DNA缺乏互補鏈的修復機制,導致其在複製過程中更容易發生突變。雖然這可能產生有害突變,但也加速了病毒的演化速度,使其能夠更快地適應宿主免疫系統的壓力或產生抗藥性。

- 宿主特異性: 許多單股DNA病毒具有高度的宿主特異性,這與它們對宿主細胞複製機制的高度依賴有關。

單股DNA與雙股DNA的關鍵差異

為了更深入理解「DNA必為雙股嗎」這個問題的答案,我們可以將單股DNA與雙股DNA進行對比,從而看出它們在生物學特性上的本質區別。

結構與化學穩定性

- 雙股DNA: 由於其雙螺旋結構和大量的氫鍵,具有極高的物理和化學穩定性,能夠抵抗酶降解和環境破壞。這使得它成為儲存長期遺傳資訊的理想選擇。

- 單股DNA: 相對而言,穩定性較差,更容易被核酸酶降解。然而,它的柔韌性更強,可以在溶液中形成多種二級結構,這對於某些病毒的基因表達或複製可能具有功能上的意義。

複製與修復機制

- 雙股DNA: 依賴於半保留複製,並且具備多種高效的DNA修復機制,以確保遺傳資訊的準確性。

- 單股DNA: 必須先在宿主細胞內形成雙股複製中間體才能進行複製。由於缺乏互補鏈作為模板,其修復機制相對簡單或缺失,導致其突變率通常更高。

生物學功能與宿主範圍

- 雙股DNA: 承載著地球上絕大多數生物的龐大且複雜的基因組,從而支持多細胞生物的發育、分化和代謝等複雜生命活動。

- 單股DNA: 主要存在於病毒,其基因組較小,編碼的蛋白質數量有限,功能專一。它們通常需要依賴宿主細胞的複製機制來完成生命週期,且宿主範圍往往較為特異。

DNA以外的核酸多樣性:RNA的視角

在討論「DNA必為雙股嗎」時,值得一提的是另一種重要的核酸——RNA(核醣核酸)。與DNA類似,RNA也承載遺傳資訊,並參與基因表達。有趣的是,RNA分子雖然通常是單股的,但在某些情況下(例如某些病毒的基因組,如輪狀病毒),RNA也可以是雙股的(dsRNA)。這進一步印證了自然界在核酸結構上的多樣性,以及生物體為了適應不同生存策略而演化出的靈活性。

結論:DNA的多樣性與演化智慧

回歸最初的問題:「DNA必為雙股嗎?」答案是:對於絕大多數細胞生命體而言,是的,雙股DNA是其遺傳物質的標配。但對於一些巧妙地適應了微觀世界的病毒而言,單股DNA卻是它們獨特的生存之道。這種多樣性不僅豐富了我們對生命形式的理解,也彰顯了演化在不同環境壓力下所展現的無限創意與適應性。單股DNA病毒的存在提醒我們,科學的世界充滿了奇蹟與例外,永遠值得我們去探索和學習。它們在醫學、農業和生物技術領域也具有重要的研究價值和潛在應用前景,例如在基因治療中作為病毒載體,或在作物改良中對抗植物病害。

理解DNA結構的這種多樣性,對於基因工程、病毒學研究、以及疾病防治都具有深遠的意義。它促使我們不斷挑戰既有的認知,深入挖掘生命底層的奧秘。

常見問題(FAQ)

為何大多數生物的DNA是雙股的?

大多數生物的DNA是雙股的,主要是因為雙股結構提供了極高的穩定性、可靠的複製機制以及高效的DNA修復能力。雙螺旋中的氫鍵和鹼基堆疊效應使其化學性質穩定,不易受損。同時,兩條互補鏈的存在,使得一條鏈受損時,另一條可以作為修復的模板,確保遺傳資訊的高度準確性和穩定傳承。

單股DNA病毒是如何複製其基因組的?

單股DNA病毒在感染宿主細胞後,通常會利用宿主細胞的酶系統,將其單股DNA基因組轉化為一個雙股的「複製中間體」(Replicative Form, RF)。這個RF形式的雙股DNA隨後作為模板,被宿主或病毒本身的DNA聚合酶複製,從而產生新的病毒單股DNA基因組,用於組裝新的病毒粒子。

除了病毒,還有其他生物含有單股DNA嗎?

在自然界中,除了病毒之外,極少有其他生物以單股DNA作為其主要遺傳物質。某些細胞內的線粒體DNA或葉綠體DNA在特定的複製階段可能會暫時出現單股區域,但其穩定存在的形式仍是雙股。因此,單股DNA幾乎可以被視為病毒世界獨有的特徵。

單股DNA在生物技術中有何應用?

單股DNA在生物技術中具有重要的應用。例如,M13噬菌體因其天然的單股DNA形式,被廣泛用作DNA測序、定點突變以及噬菌體展示技術中的載體。此外,一些基因治療研究也利用改造後的單股DNA病毒(如細小病毒)作為載體,將治療性基因導入人體細胞。

為何單股DNA的突變率通常較高?

單股DNA的突變率通常較高,主要原因是它缺乏雙股DNA所具備的互補鏈。在雙股DNA中,如果其中一條鏈發生錯誤或損傷,另一條正常的互補鏈可以作為模板來引導修復酶進行精確修復。而單股DNA缺乏這種校對和修復機制,任何複製過程中的錯誤或環境造成的損傷,都更有可能直接轉化為永久性的突變,從而導致較高的突變率。