circuit是什麼?從基礎原理到生活應用,深度解析電路世界的奧秘

你是否曾好奇,為何按下開關,燈泡就能瞬間點亮?手機插上充電線,電力就源源不絕?甚至每天操作的電腦、電視、冷氣,它們「運作」的秘密究竟是什麼?這些看似魔法般的功能,其實都離不開一個核心概念——電路 (Circuit)。最近我朋友小陳就問我:「ㄟ,你電子科的,到底circuit是什麼啊?我每次聽到都霧煞煞!」其實啊,這個問題很常見,但它的答案卻遠比你想像的要深奧且迷人!

簡單來說,circuit(電路)就是一個讓電流能夠從電源出發,經過各種電子元件,完成特定工作後,再順利回到電源的「封閉路徑」或「迴路」。 想像一下高速公路,車輛從起點出發,經過交流道、休息站,最終回到起點,這就是一個封閉的交通迴路。對於電路而言,這些「車輛」就是電流(或更精確地說是電荷),而「高速公路」則是導線與電子元件所構成的實體路徑。

理解電路,就像是掌握了現代科技的脈絡。它不僅是所有電子產品的骨架,更是我們日常生活中不可或缺的基石。接下來,就讓我帶你深入淺出地探索電路的奇妙世界吧!

Table of Contents

電路到底是什麼?核心概念與基礎原理

要搞懂「circuit是什麼」,我們首先得從它的最基本構成要素說起。一個完整的電路通常包含以下幾個不可或缺的成員:

- 電源 (Power Source): 這是提供電能的源頭,就像是水塔,提供水壓。例如電池、發電機、插座供應的市電等等。它產生電壓,推動電荷移動。

- 負載 (Load): 這是電路中執行「工作」的部分,會消耗電能並轉換成其他形式的能量。像是燈泡(轉換成光能和熱能)、馬達(轉換成機械能)、喇叭(轉換成聲能)等都是負載。

- 導體 (Conductor): 這是讓電荷可以順利流動的介質,通常是金屬導線。它們就像水管,將水從水塔送到各個用水點。

- 開關 (Switch): 這是控制電流通斷的裝置,讓你能夠打開或關閉電路。就像水龍頭一樣,控制水的流動。

當這些元件透過導體連接成一個「封閉的環路」時,電流就能夠從電源的正極出發,經過開關,流經負載,完成其工作,最終回到電源的負極,形成一個完整的迴路。這個過程就是電路運作的核心原理。如果這個迴路沒有封閉,比如說導線斷了,或者開關是關閉的(在 OFF 的狀態),那麼電流就無法流動,電路也就不會工作了。這就像水管破了或水龍頭關了,水自然流不出來。

我的經驗是,很多初學者在理解電路時,會卡在「看不見」的電流上。這時,把電路想像成「水路」系統,真的會讓概念清晰很多。電壓就像水壓,電流就像水流,而電阻則像是水管的粗細或水流經過的阻礙。這個比喻真的超級好用,幫我理解了很多複雜的電路問題!

電路的三大基石:電壓、電流與電阻的舞蹈

在電路的世界裡,有三個非常重要的物理量,它們之間的關係構成了電路運作的基礎。它們就是電壓、電流和電阻。

電壓 (Voltage):推動電荷的力量

電壓,我們通常用符號「V」來表示,單位是伏特 (Volt)。 它指的是電路中兩點之間的電位差。你可以把電壓想像成「水壓」,是推動水流(電荷)移動的「力量」或「壓力差」。沒有電壓差,電荷就沒有動力從一個地方流向另一個地方。電源(如電池)的功能,就是提供一個穩定的電壓差,維持電荷的流動。

我覺得電壓這個概念,是理解電路的關鍵第一步。它決定了「水流」能被推多遠、推多快。電壓越高,推動電荷的力量就越大。

電流 (Current):電荷的流動

電流,我們用符號「I」來表示,單位是安培 (Ampere)。 它衡量的是單位時間內通過導體某一截面的電荷量。如果說電壓是水壓,那麼電流就是實際的「水流量」。當電壓提供推力後,電荷(電子)就會在導體中移動,形成電流。電流越大,表示單位時間內流過的電荷越多。

我的看法是,電流是電路「做功」的直接體現。燈泡亮不亮、馬達轉不轉,直接取決於流過它們的電流大小。沒有電流,電路就沒有生命。

電阻 (Resistance):阻礙電流的忍者

電阻,我們用符號「R」來表示,單位是歐姆 (Ohm)。 顧名思義,電阻就是指物質對電流流動的阻礙作用。不同的材料有不同的電阻率,導線的電阻很小,所以電流可以輕易通過;而像燈泡裡的燈絲,它的電阻較大,電流流過時會產生熱能和光能。你可以把它想像成水管的「粗細」或「摩擦力」,水管越細或越粗糙,水流遇到的阻力就越大。

我覺得電阻這個角色很有趣,它既是電流的「阻礙者」,同時也是電路設計中不可或缺的「控制器」。透過調整電阻,我們能精準地控制電路中的電流大小,保護其他元件不被過大的電流損壞。

歐姆定律:它們之間的黃金法則

這三個量並不是獨立存在的,它們之間存在著一個黃金法則,那就是著名的歐姆定律 (Ohm’s Law):

V = I × R

這條公式告訴我們:電路中的電壓 (V) 等於電流 (I) 乘以電阻 (R)。換句話說,在電阻固定的情況下,電壓越高,電流就越大;在電壓固定的情況下,電阻越大,電流就越小。這個定律是所有電路分析的基石,無論你是設計一個簡單的小燈電路,還是複雜的電腦主機板,歐姆定律都是你手中最銳利的工具之一。

在我學習電子的過程中,歐姆定律是我第一個接觸,也是最重要的公式。它不僅解釋了電路中各種現象,更是我解決電路問題時的首選。真的是太神奇了!

剖析電路的基本成員:常見的電子零組件

一個電路不單單只有電源、導線和負載,它是由各式各樣的「電子零組件」組成的。這些零組件就像是電路世界的「積木」,每個都有其獨特的功能,組合起來就能創造出千變萬化的電路。

-

電源供應器 (Power Supply): 前面提過的電源,像是電池(提供直流電DC)或交流電轉換器(將市電AC轉為DC)。它是電路的心臟。

-

電阻器 (Resistor): 最常見的元件之一,用來限制電流大小、分壓或匹配阻抗。它們通常有色碼環來標示其阻值。你可以想像成水管裡的「節流閥」。

-

電容器 (Capacitor): 能夠儲存電能的元件。就像一個小水庫,可以在需要時釋放電能,常被用於濾波、平滑電壓、耦合信號。有電解電容、陶瓷電容等種類。

-

電感器 (Inductor): 能夠儲存磁能的元件。由線圈繞製而成,其特性是對電流的變化產生阻礙(稱為電抗),常用於濾波、振盪電路、變壓器中。想像成一個「慣性輪」。

-

二極體 (Diode): 一種只能讓電流單向流動的半導體元件。它就像電路世界的「單向閥」,常用於整流(將交流電轉直流電)、電壓鉗位、保護電路等。LED(發光二極體)就是一種常見的二極體。

-

電晶體 (Transistor): 現代電子產品的核心,具有開關和放大電流的能力。它就像電路世界的「水龍頭」和「放大器」,能控制更大的電流,或將微弱信號放大。電腦、手機中的晶片就包含數十億個電晶體。

-

積體電路 (Integrated Circuit, IC): 更高階的「積木」,它將成千上萬甚至數十億個電晶體、電阻、電容等元件製作在一個小小的半導體晶片上。你的CPU、記憶體、感測器等都是IC。這就是我們常說的「晶片」。

-

開關 (Switch): 前面已經提過,用來控制電路通斷。種類繁多,從簡單的撥動開關到複雜的觸控開關都有。

-

導線 (Wire): 連接所有元件的「道路」。它們的材質通常是銅,因為銅的導電性很好。

我的觀察是,這些元件各有專精,彼此協力合作。沒有哪一個是絕對的主角,它們共同構成了電路豐富多彩的功能。了解這些基礎元件的功能,是踏入電路設計領域的第一步,也是最重要的一步。

電路的分類與類型:從簡單到複雜的演進

電路可以根據不同的標準進行分類,這有助於我們更好地理解和分析它們。

直流電路 (DC Circuit) 與交流電路 (AC Circuit)

-

直流電路 (DC Circuit): 電流方向始終保持一致,且大小通常不變。例如電池供電的電路,大部分的電子產品內部都是使用直流電。想像水流一直往同一個方向流。

-

交流電路 (AC Circuit): 電流方向會週期性地改變,大小也會隨時間變化。我們家裡的市電就是交流電,它的好處是便於遠距離傳輸和變壓。想像水流來回晃動。

這兩種類型的電路各有應用場景,也各有其分析方法。學習電路時,通常會從直流電路開始,因為它相對簡單,更容易理解基本原理。

串聯電路 (Series Circuit) 與並聯電路 (Parallel Circuit)

這是根據元件連接方式來分類的兩種基本電路結構,它們的特性差異很大,理解這兩種連接方式對於電路設計和故障排除至關重要。

串聯電路 (Series Circuit)

定義: 在串聯電路中,所有元件都是一個接一個地連接起來,電流只有一條路徑可以通過。電流會依序流過每個元件。

特性:

- 電流: 流經每個元件的電流大小是相等的。

- 電壓: 總電壓會分配到每個元件上,各元件上的電壓降之和等於總電壓。

- 總電阻: 電路中的總電阻是所有元件電阻之和 (Rtotal = R1 + R2 + … + Rn)。

- 缺點: 任何一個元件失效(斷路)都會導致整個電路斷開,所有元件都停止工作。想想聖誕燈串,一顆壞掉可能整串都不亮。

並聯電路 (Parallel Circuit)

定義: 在並聯電路中,所有元件的兩端都連接到相同的兩點上,電流有多條路徑可以選擇。每個元件獨立於其他元件連接到電源。

特性:

- 電流: 總電流會分配到每個支路中,各支路的電流之和等於總電流。

- 電壓: 每個元件兩端的電壓是相等的,都等於總電壓。

- 總電阻: 總電阻的倒數等於所有元件電阻倒數之和 (1/Rtotal = 1/R1 + 1/R2 + … + 1/Rn)。因此,並聯電路增加元件會使總電阻變小,總電流變大。

- 優點: 任何一個元件失效(斷路)不會影響其他元件的工作。例如家裡的電器插座,每個插座都是並聯的,一個電器壞掉不會影響其他電器使用。

為了讓你更清晰地理解,我整理了一個簡單的比較表格:

| 特性 | 串聯電路 (Series Circuit) | 並聯電路 (Parallel Circuit) |

|---|---|---|

| 電流流動路徑 | 只有一條 | 多條分支 |

| 流經各元件的電流 | 相等 (Itotal = I1 = I2) | 分配給各分支 (Itotal = I1 + I2) |

| 各元件兩端的電壓 | 分配給各元件 (Vtotal = V1 + V2) | 相等 (Vtotal = V1 = V2) |

| 總電阻 | Rtotal = R1 + R2 | 1/Rtotal = 1/R1 + 1/R2 |

| 單一元件失效影響 | 整個電路斷開,所有元件停止工作 | 其他元件仍可獨立工作 |

| 典型應用 | 聖誕燈串、一些簡單的感測器網路 | 家庭電源插座、電器、汽車電路 |

我的心得是,串聯和並聯的選擇,往往取決於設計需求。需要統一控制、分壓的場合,可能會選擇串聯;需要獨立運作、穩定電壓的場合,則多半採用並聯。理解這兩種基本結構,是設計和分析複雜電路的基礎。

數位電路 (Digital Circuit) 與類比電路 (Analog Circuit)

這是根據電路處理信號的性質來分類的。

-

類比電路 (Analog Circuit): 處理連續變化的信號,其電壓和電流值可以在某個範圍內連續取值。例如音響系統、收音機、傳統的感測器電路等。它們捕捉和處理真實世界中連續變化的物理量,如聲音、光線的強度。

-

數位電路 (Digital Circuit): 處理離散的信號,通常只有兩種狀態:高電壓(代表「1」)和低電壓(代表「0」)。所有現代電腦、手機、智慧裝置的核心都是數位電路。它們透過這些「0」和「1」的組合來進行邏輯運算和儲存資訊。

有趣的是,雖然我們生活在一個類比的世界(聲音、光線都是類比信號),但現代科技卻主要依賴數位電路來處理資訊。這需要類比-數位轉換器 (ADC) 和數位-類比轉換器 (DAC) 在這兩種電路之間進行橋接。

電路設計與分析的步驟:從無到有的創造過程

設計一個電路,就像是建造一座微型的城市。它需要仔細的規劃、精密的執行和不斷的測試。我的經驗告訴我,一個好的設計流程可以大大提高效率和成功率。以下是一個典型的電路設計與分析流程:

-

需求定義 (Requirement Definition): 這是所有設計的起點。首先要明確你的電路需要實現什麼功能?輸入是什麼?輸出是什麼?功耗要求、尺寸限制、成本預算等等。例如,你可能需要設計一個能感測光線強度並自動開關燈的電路。

-

概念設計與元件選擇 (Conceptual Design & Component Selection): 根據需求,開始構思電路的基本架構。會用到哪些核心元件?電阻、電容、電晶體還是微控制器?如何連接它們以實現所需功能?這階段可能需要查閱大量的元件數據手冊。

-

原理圖繪製 (Schematic Capture): 使用專業的電子設計自動化 (EDA) 軟體(如 Altium Designer, Eagle, KiCad 等)繪製電路的「藍圖」——原理圖。原理圖是電路所有元件及其連接關係的邏輯表示,它不涉及實體佈局。

-

電路模擬與驗證 (Circuit Simulation & Verification): 在實際製作之前,利用軟體進行模擬(如 SPICE 模擬)。這可以幫助你預測電路的行為,檢查是否存在錯誤,優化參數,節省實體試驗的成本和時間。對於簡單電路,也可以在麵包板 (Breadboard) 上進行初步的實體測試。

-

印刷電路板 (PCB) 佈局 (PCB Layout): 如果電路需要量產或小型化,就要將原理圖轉換為實體的 PCB 佈局。這涉及到將元件實際擺放在電路板上,並規劃導線(銅走線)的走向,確保信號完整性、散熱良好,並符合製造規範。這一步驟對電路性能影響很大。

-

原型製作與測試 (Prototyping & Testing): 製造出少量實體電路板,然後進行組裝(焊接元件)和嚴格的測試。這包括功能測試、性能測試、穩定性測試等。這個階段可能會發現設計初期未考慮到的問題,需要進行修正。

-

優化與量產 (Optimization & Mass Production): 根據測試結果,對電路設計進行必要的修改和優化,使其達到最佳性能和成本效益。一旦設計穩定,就可以進入大規模生產階段。

我覺得這整個過程就像解謎一樣充滿樂趣。從一個模糊的想法,到最終一個能實際運作的產品,每一步都需要細心和耐心。特別是PCB佈局,真的是一門藝術,如何讓所有元件在小小的板子上各司其職,還不互相干擾,挑戰性十足!

電路在現代生活中的無所不在:你我都離不開它

電路不僅僅是工程師實驗室裡的「玩具」,它早已滲透到我們生活的每一個角落,成為現代文明運轉的基石。可以說,沒有電路,我們的現代生活根本無法想像。

家電產品:

從你早上醒來關掉的鬧鐘,到晚上睡前看的電視,甚至冰箱、洗衣機、微波爐、冷氣機,這些家用電器無一例外都內含複雜的電路系統。它們控制著馬達的轉速、加熱的溫度、顯示的圖像,讓我們的生活變得無比便利。

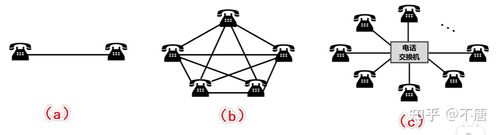

通訊設備:

你的智慧型手機、家裡的Wi-Fi路由器、網路交換器,這些都是高度集成電路的產物。沒有這些精密的電路,我們就無法撥打電話、上網衝浪、發送訊息。它們是資訊傳輸的橋樑,連結著全世界。

電腦與資訊科技:

電腦的CPU(中央處理器)、記憶體、主機板,全部都是由數十億個微型電晶體組成的巨型積體電路。這些電路以驚人的速度處理資訊,讓我們能夠進行複雜的計算、執行應用程式、儲存大量數據。可以說,電腦就是一個超級巨大的電路集合體。

醫療器材:

從簡單的體溫計,到複雜的心電圖機、超音波儀器、MRI(核磁共振),甚至心臟起搏器,電路在醫療領域扮演著關鍵角色。它們能夠精確地感測、分析人體的生理信號,為診斷和治療提供強有力的支援,挽救無數生命。

交通運輸:

現代的汽車不再是單純的機械裝置,它是一個行走的電子系統。引擎控制單元 (ECU)、ABS防鎖死煞車系統、安全氣囊、導航系統、自動駕駛輔助,無一不需要電路的精準控制。高鐵、飛機更是高度依賴先進的電子電路來確保安全與效率。

我的評論是,電路就像是現代文明的「神經系統」。它無聲無息地運作著,卻支撐著我們所有的便利和進步。下次當你使用任何一個電子產品時,不妨想想看,這一切都是由微小卻強大的電路所驅動的,是不是覺得很神奇呢?

電路故障排除的藝術:當電路「罷工」時怎麼辦?

就算是最精密的電路,也難免會遇到「罷工」的時候。了解一些基本的電路故障排除技巧,不僅能幫你解決問題,也能加深對電路原理的理解。我的經驗是,很多時候問題都出在一些意想不到的小地方。

常見的電路故障類型:

-

斷路 (Open Circuit): 電路中的某處連接中斷,導致電流無法形成完整的迴路。比如導線斷裂、開關接觸不良、燈泡燈絲燒斷。

-

短路 (Short Circuit): 電流繞過了正常的工作路徑,直接從電壓高的地方流向電壓低的地方,通常會造成電流過大。這可能是因為導線絕緣層破損、元件失效等。短路電流往往會導致線路過熱、燒毀,甚至引發火災,非常危險!

-

元件失效 (Component Failure): 電路中的某個電子元件(如電阻、電容、電晶體)損壞,無法正常發揮其功能,進而影響整個電路的工作。

-

接觸不良 (Poor Connection): 元件引腳或導線與電路板的焊點、接頭處沒有良好連接,導致電信號傳輸不穩定或中斷。

故障排除的步驟與建議:

當電路出現問題時,不要慌張,保持冷靜,有條理地檢查是關鍵。請注意,在任何電路故障排除前,務必先斷開電源,確保自身安全!

-

目視檢查 (Visual Inspection): 這是最簡單也是最常被忽略的一步。仔細觀察電路板或元件是否有明顯的燒焦痕跡、膨脹的電容、斷裂的導線、鬆脫的連接點。很多時候,問題一眼就能看出來。

-

檢查電源 (Check Power Source): 確保電源供應正常。電池是否有電?插頭是否牢固?電源開關是否打開?供電電壓是否在正常範圍內?可以使用萬用電表測量電源輸出。

-

使用萬用電表 (Multimeter) 測量: 萬用電表是電路故障排除的神器。它可以測量電壓、電流、電阻和導通性。

- 測量電壓: 檢查電路中各點的電壓是否正常。特別是元件輸入和輸出端的電壓。

- 測量導通性 (Continuity): 用蜂鳴檔檢查導線、焊點或開關是否通路(沒有斷路)。如果蜂鳴器響,表示通路正常。

- 測量電阻: 在斷電情況下,測量可疑元件的電阻值,看是否符合標示值。

-

分段測試 (Sectional Testing): 將整個電路劃分成幾個小部分,然後逐一測試。這樣可以快速縮小故障範圍。例如,先檢查電源部分是否正常,再檢查信號處理部分,最後是輸出部分。

-

更換可疑元件 (Replace Suspect Components): 如果懷疑某個元件損壞,在確認斷電後,可以嘗試更換一個新的相同型號元件,看看問題是否解決。這需要一定的焊接技能。

-

檢查原理圖與佈局圖: 對照電路圖,檢查實際連接是否與設計相符。有時候人為錯誤(如接錯線、焊錯點)也會導致故障。

我的建議是,在處理任何電氣問題時,安全永遠是第一位的! 不要輕易觸碰帶電的線路,尤其是在不熟悉電路的情況下。如果不確定,最好尋求專業人士的幫助。但掌握這些基本技巧,會讓你對電路更有信心,也能更深入地理解它的運作。

常見問題與深度解答 (FAQs)

在了解了電路的基本概念後,你可能還會有一些延伸的問題。這裡我整理了一些常見的疑問,並提供更深入的解答,希望能幫你解惑。

問題一:電路板是什麼?它和電路有什麼關係?

電路板,我們通常指的是印刷電路板 (Printed Circuit Board, PCB)。它是現代電子產品中最重要的組成部分之一,可以說是電路的「實體載體」。

PCB 的基本結構是在絕緣的基板(通常是玻璃纖維強化環氧樹脂,如 FR-4)上,蝕刻出導電的銅箔線路(稱為走線或軌跡)。這些銅線就是我們前面提到的「導體」,它們預先規劃好,將各種電子元件(如電阻、電容、IC 等)連接起來,形成一個或多個完整的電路。元件會透過焊接的方式固定在 PCB 上的焊盤 (Pad) 上。

所以,電路是抽象的、邏輯上的連接關係和功能實現;而電路板則是這些邏輯電路的「實體化」平台。沒有電路板,我們就得用一大堆導線和零組件在空中焊接,那不僅複雜、容易出錯,更無法實現現代電子產品的輕薄短小和大規模生產。PCB 將複雜的電路設計變成了一個結構化、標準化的物理實體,大大提高了電子產品的可靠性、生產效率和維護便利性。

簡單來說,電路是「大腦裡的想法」,而電路板就是「把想法畫出來並建造出來的房子」。沒有房子,大腦的想法也無法實體化和穩定運行。

問題二:什麼是積體電路 (Integrated Circuit, IC)?

積體電路 (Integrated Circuit, 簡稱 IC),俗稱「晶片 (Chip)」,是現代電子技術的巔峰之作。它將數以千計、百萬計甚至數十億計的微型電晶體、電阻器、電容器等電子元件,及其它們之間的連接導線,製作在一個小小的半導體材料(通常是矽)晶片上。

它的核心概念是微型化和集成化。想想看,如果沒有IC,電腦的CPU可能需要佔據好幾個房間那麼大,而且功耗巨大。IC 的出現,徹底改變了電子產品的面貌,讓它們變得更小、更快、更省電、更便宜,也更強大。

IC 可以根據其複雜度和功能分為多種類型:

- 數位IC: 如微處理器 (CPU)、記憶體 (RAM/ROM)、邏輯閘 (Logic Gates) 等,處理數位信號。

- 類比IC: 如運算放大器 (Op-Amp)、穩壓器、信號濾波器等,處理類比信號。

- 混合信號IC: 同時包含數位和類比功能的IC,例如類比-數位轉換器 (ADC) 和數位-類比轉換器 (DAC)。

IC 的製造過程極其複雜精密,涉及到光刻、蝕刻、摻雜等多個步驟,需要在無塵室中進行。它不僅是現代電腦和手機的心臟,更是所有智慧裝置、通訊設備、醫療儀器等的核心技術。可以說,IC 是驅動全球科技進步的隱形巨人。

問題三:學習電路會很難嗎?給初學者一些建議吧!

很多人聽到「電路」、「電子學」就覺得很難,充滿了複雜的數學和物理公式。我的看法是,學習電路初期確實需要掌握一些基本概念和定律,但只要方法得當,並不會特別難,而且會充滿樂趣!

以下是我給初學者的一些建議:

-

從基礎概念開始: 不要急於求成。先花時間紮實地理解電壓、電流、電阻、歐姆定律、串並聯電路等最基本的概念。多利用水路比喻來幫助理解,它真的很有用。

-

動手實作最重要: 電路學不是光靠書本就能學好的。買一個麵包板 (Breadboard)、一些基本元件(電阻、LED、電池、導線)、一個萬用電表,從最簡單的電路開始搭建。例如,試著點亮一個LED,測量它的電壓和電流。親自動手,你會對理論有更深刻的體會。

-

善用模擬軟體: 如果還不敢動手,或者想在動手前驗證想法,可以使用電路模擬軟體(例如 LTspice, TinkerCAD Circuits)。它們可以讓你虛擬搭建電路並觀察其行為,減少實作的試錯成本。

-

從小專案開始: 不要一開始就想設計一台機器人。從簡單有趣的專案入手,例如製作一個閃爍的LED燈、一個簡單的聲控開關、一個光控小夜燈。這些小成功會給你帶來巨大的成就感,激發你繼續學習的動力。

-

安全第一: 在接觸任何電路時,特別是連接市電的電路,務必將安全放在首位。了解電壓、電流的危險性,正確使用工具,並在斷電情況下操作。養成良好的安全習慣比什麼都重要。

-

多看、多問、多交流: 觀看網路上的教學影片(YouTube有大量優質資源)、閱讀部落格文章、參與電子社群。遇到問題不要害怕提問,很多熱心的前輩都會樂於分享經驗。在交流中學習,進步會更快。

我覺得學習電路就像學習一門新的語言。一開始會有些陌生,但隨著你掌握的「詞彙」和「語法」越來越多,你就能夠「表達」出越來越複雜的「思想」,最終甚至能「創造」出屬於自己的「故事」——也就是設計出你想要的電子產品。保持好奇心和耐心,你會發現電路的世界真的非常有趣!