鋒面雨會打雷嗎?深度解析鋒面系統與雷電現象的奧秘

欸,你是不是也遇過這種情況?明明看著天氣預報說會下「鋒面雨」,結果天空卻轟隆隆地響起了雷聲,然後電光一閃,整個城市都亮了起來!那時候你心裡是不是也冒出一個大大的問號:鋒面雨會打雷嗎?這問題可不是隨便問問喔,它其實蘊含了許多有趣的氣象學知識,以及我們生活中很實用的天氣判斷技巧呢!

首先,讓我們開門見山、明確地回答這個大家最關心的問題:是的,鋒面雨是有可能伴隨著打雷閃電的!不過,這並不是絕對的,不同的鋒面類型,以及當時的大氣環境條件,都會大大影響雷電發生的機率和強度喔。

Table of Contents

鋒面雨會打雷嗎?快速解析!

簡單來說,鋒面雨會不會打雷,主要取決於鋒面帶動的空氣垂直運動有多劇烈,以及大氣穩定度如何。冷鋒因為推擠暖空氣快速上升,造成劇烈對流,所以最常伴隨雷電和強降雨;而暖鋒通常帶來較平穩的上升氣流,形成層狀雲和持續性降雨,打雷的機率就相對小很多,但也不是完全沒有可能喔!

鋒面是什麼?為什麼它會下雨?

在深入探討雷電之前,我們得先好好認識一下「鋒面」到底是什麼玩意兒。想像一下,兩種不同溫度、濕度的空氣團,就像兩群個性不同的鄰居,當它們在空中相遇、互相擠壓時,交界的地方就形成了「鋒面」。

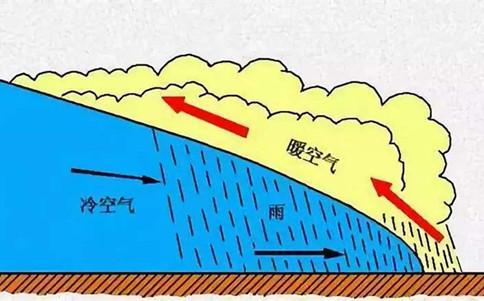

鋒面可不是一條簡單的線,它是一個三維的斜坡狀介面。當暖濕空氣遇到冷空氣,或者冷空氣遇到暖濕空氣時,比較輕的暖濕空氣會被迫抬升,這個上升的過程可重要了!因為暖濕空氣一旦上升,溫度就會逐漸降低,水氣也跟著凝結成小水滴或冰晶,這就是雲朵形成、進而降雨的關鍵機制喔。

根據氣象學的分類,鋒面主要有以下幾種類型:

- 冷鋒(Cold Front): 當冷空氣團主動推進,取代較暖的空氣團時形成。冷空氣密度大、移動速度快,會像鏟子一樣把前面的暖空氣「剷」起來,造成暖空氣劇烈且快速的抬升。

- 暖鋒(Warm Front): 當暖空氣團主動爬升到較冷的空氣團上方時形成。暖空氣密度小、移動速度較慢,會緩緩地爬上冷空氣坡面,上升過程相對平穩。

- 滯留鋒(Stationary Front): 當冷暖空氣勢力相當,互不相讓,鋒面在某個地區停留不動時形成。這種鋒面可以維持好幾天,通常會帶來長時間的陰雨天氣。

- 囚錮鋒(Occluded Front): 冷鋒追上暖鋒,或者暖鋒追上冷鋒,導致暖空氣被抬離地面時形成。這種情況比較複雜,可能會同時帶有冷鋒和暖鋒的特性。

雷電現象:天空為什麼會打雷閃電?

聊完鋒面,我們再來看看雷電這個超級吸睛的自然現象吧!打雷閃電,其實是發生在「積雨雲」裡面的故事。積雨雲是一種非常高大、垂直發展的雲,它的頂部可以高達對流層頂,甚至更高。你知道嗎?這種雲裡面可是充滿了劇烈的垂直氣流和複雜的物理過程喔。

積雨雲內的電荷分離機制

積雨雲之所以能產生雷電,核心就在於電荷的分離。當雲層內部有強烈的上升和下降氣流時,雲中的冰晶、雪花和水滴會不斷地互相碰撞、摩擦。這些微小的粒子在碰撞過程中會發生電荷轉移:

- 重粒子帶負電: 通常較大、較重的冰晶或雹粒會因為碰撞而帶上負電荷,並在重力作用下逐漸下沉到雲層的底部。

- 輕粒子帶正電: 較小、較輕的冰晶或水滴則會帶上正電荷,在強烈上升氣流的推動下,被帶到雲層的頂部。

這樣一來,積雨雲的底部就累積了大量負電荷,而頂部則累積了大量正電荷,雲層內部就形成了一個巨大的電位差,就像一個超級大的電池一樣!

閃電的發生

當這個電位差達到一定程度,足以擊穿空氣時,就會產生巨大的放電現象,這就是「閃電」。閃電可以在雲層內部發生(雲中閃電),也可以在雲層之間發生(雲際閃電),更常見、也更危險的是從雲層到地面(雲地閃電)。

閃電放電的瞬間,電流非常強大,會使得周圍的空氣在極短時間內被加熱到非常高的溫度(可以達到攝氏數萬度,比太陽表面還熱!),導致空氣迅速膨脹。這種爆炸性的膨脹所產生的衝擊波,傳到我們耳朵裡就是轟隆隆的「雷聲」了。由於光速比音速快得多,所以我們總是先看到閃電,然後才聽到雷聲,這也是一個很有趣的自然現象呢!

鋒面雨為何會打雷?關鍵在於「不穩定性」!

現在,讓我們把鋒面和雷電這兩條線索串起來。關鍵字就是「不穩定性」和「劇烈對流」!

冷鋒:雷電的常客

冷鋒面絕對是鋒面家族中,最容易伴隨打雷閃電的成員,沒有之一!這是因為冷鋒的推進方式非常粗暴直接:

- 快速抬升: 冷空氣密度大,它像一把鋒利的刀,快速地插進暖空氣下方,強行把前方的暖濕空氣抬升起來。這種「暴力式」的抬升,使得暖濕空氣上升的速度非常快。

- 大氣不穩定: 當暖濕空氣被快速抬升時,如果大氣層本身就不穩定(也就是說,上升的空氣比周圍環境空氣溫度更高,更容易持續上升),那麼這種上升氣流就會變得非常劇烈,形成強勁的「對流」。

- 積雨雲的形成: 劇烈的對流是形成高大積雨雲的必要條件。積雨雲一旦形成,並且內部有足夠的冰晶和水滴碰撞,電荷分離的過程就會發生,進而產生閃電和雷聲。

所以,當你聽到氣象局預報說「冷鋒將通過,將有雷陣雨」時,千萬別懷疑,打雷閃電的機率可是非常高的喔!這種雷雨往往來得快、去得也快,雨勢也比較大。我個人經驗啊,每次遇到冷鋒過境,那風雨交加、電閃雷鳴的場面,真的會讓人感覺到大自然的力量有多麼驚人!有時候甚至會伴隨短時強降雨、冰雹,甚至龍捲風等劇烈天氣喔。

暖鋒:雷電較少見,但仍有可能

相對於冷鋒,暖鋒伴隨打雷閃電的機率就小多了,但絕對不是零!這是因為暖鋒的抬升機制比較溫和:

- 緩慢爬升: 暖空氣是緩緩地爬升到冷空氣的上方。這種抬升過程比較平穩,通常不會產生像冷鋒那樣劇烈的垂直對流。

- 層狀雲為主: 溫和的抬升氣流主要形成的是層狀雲,比如卷層雲、高層雲、雨層雲等。這些雲通常高度不高,垂直發展也不夠充分,不易產生劇烈的電荷分離。

- 持續性降雨: 暖鋒通常帶來的是大範圍、長時間、但雨勢相對和緩的降雨,也就是我們常說的「細雨綿綿」。

不過,事情總有例外!如果暖鋒前的暖空氣非常潮濕,而且在大氣中存在一定的「潛在不穩定性」,或者在暖鋒經過的區域剛好遇到地形抬升、或是太陽輻射增溫等額外因素,使得局部的暖空氣被「觸發」產生了更強的上升氣流,那麼在暖鋒雲系中也可能「嵌入」一些對流胞(也就是小型的積雨雲),進而產生局部的雷電。這種情況雖然不常見,但還是得注意一下,特別是在台灣,春夏交替之際,暖濕空氣強盛時,暖鋒南移或滯留時,局部的對流發展還是很有可能的。

滯留鋒與囚錮鋒:情況多變

滯留鋒由於長時間停留在同一地區,如果鋒面兩側的空氣團在局部地區變得不穩定,或是受到日間太陽輻射的加熱,就可能激發對流活動,進而產生雷電。台灣每年的梅雨季節,常常就是滯留鋒在作怪。梅雨鋒面徘徊不去,暖濕空氣源源不斷,如果這時候大氣中層有比較冷的空氣,或者地面受熱,就很容易產生不穩定的天氣,局部地區的對流發展甚至可能帶來強烈的雷陣雨,這在我們台灣可說是家常便飯了!

至於囚錮鋒,它的性質介於冷鋒和暖鋒之間,甚至可以同時具有兩者的特性。如果囚錮鋒是由快速移動的冷鋒追上暖鋒形成(冷式囚錮鋒),它的天氣特性會更接近冷鋒,產生劇烈對流和雷電的機會就相對較高。反之,如果囚錫鋒的性質更偏向暖鋒,則雷電機率較低。這就說明了天氣系統的複雜性,真的沒有絕對的答案啊!

影響鋒面雨伴隨雷電機率的關鍵因素

除了鋒面本身的類型,還有哪些因素會影響鋒面雨會不會打雷呢?這可不是一個簡單的「是」或「否」就能回答的問題喔,還有很多細節可以探討!

- 大氣穩定度: 這是最重要的因素!如果空氣垂直方向上非常不穩定(例如,下方暖濕,上方冷乾),即使是緩慢的抬升,也可能觸發劇烈對流。你可以想像一下,就像一個充滿潛能的彈簧,輕輕一碰就能跳得很高。

- 暖空氣的濕度與溫度: 暖空氣越濕,上升凝結時釋放的潛熱就越多,這會進一步加強空氣的上升動能,促進對流發展。同時,暖空氣越暖,與上方冷空氣的溫差越大,越容易產生不穩定性。

- 鋒面移動速度: 鋒面移動越快,空氣被迫上升的速度就越快,越容易導致劇烈對流。這也是為什麼冷鋒比暖鋒更容易產生雷電的一個重要原因。

- 地形效應: 當鋒面遇到山脈時,空氣會被地形強制抬升,這會加劇對流作用,使得原本不一定會打雷的鋒面雨,也可能因為地形的助攻而產生雷電。台灣多山,這點對我們影響很大喔!

- 季節與時間: 夏季和午後通常更容易出現雷電。這是因為夏季太陽輻射強,地面受熱後容易產生局部的熱對流,加上夏季空氣濕度大,更容易形成不穩定的天氣。午後因為地面受熱達到高峰,對流活動也最強。

- 高空天氣系統配合: 有時候,高空有低壓槽或冷渦等天氣系統經過,它們會提供額外的上升運動或冷空氣平流,這些都有助於加強鋒面附近的對流活動,增加雷電發生的機率。

| 鋒面類型 | 空氣抬升方式 | 主要雲系 | 降雨特性 | 伴隨雷電機率 | 備註 |

|---|---|---|---|---|---|

| 冷鋒 | 冷空氣快速推擠暖空氣劇烈抬升 | 積雨雲、濃積雲 | 短時強降雨、雷陣雨,可能伴隨冰雹 | 高 | 最常發生劇烈天氣現象 |

| 暖鋒 | 暖空氣緩慢爬升至冷空氣上方 | 卷層雲、高層雲、雨層雲 | 長時間、穩定性降雨,雨勢較緩和 | 低,但有例外 | 若有潛在不穩定或地形助攻,仍可能局部打雷 |

| 滯留鋒 | 冷暖空氣勢力相當,持續抬升 | 雨層雲、積雨雲(局部) | 長時間降雨,局部地區可能強降雨與雷電 | 中 | 梅雨季常伴隨 |

| 囚錮鋒 | 暖空氣被抬離地面 | 兼具冷鋒與暖鋒雲系 | 多變,可為陣雨或持續雨 | 中等,視類型而定 | 冷式囚錮鋒機率高於暖式 |

我的看法與經驗:如何在日常生活中判斷?

作為一個對氣象有點小研究的台灣民眾,我個人的經驗和觀察是,在台灣這塊寶島上,鋒面天氣可是變化多端、精彩得很!你說是不是?我們的天氣系統常常受到地形和海洋的雙重影響,讓原本複雜的鋒面更添變數。

台灣鋒面與雷電的特殊性

在台灣,大家最常感受到的雷電,其實很多時候跟「熱對流」和「午後雷陣雨」有關。不過,當鋒面系統來臨,尤其在春天(梅雨季節前後)和秋天(東北季風增強時),鋒面伴隨的雷電現象也是非常普遍的喔。

- 春夏季的鋒面: 當南海或太平洋上的暖濕空氣非常活躍時,任何鋒面,即使是看起來比較溫和的暖鋒或滯留鋒,只要能讓這些潛在不穩定的暖濕空氣被抬升,就很容易激發出劇烈的對流胞,進而導致雷電。這時候,降雨通常比較劇烈,而且常伴隨短時強降雨甚至淹水喔。

- 秋季的鋒面: 當冷空氣勢力逐漸增強,冷鋒南下時,如果前方還有足夠的暖濕空氣,也會帶來雷雨。不過,通常在台灣,隨著東北季風的增強,空氣會變得比較乾燥,雷電的發生頻率會降低。

判斷的小撇步

那麼,我們普通人如何在日常生活中,大致判斷鋒面雨會不會打雷呢?這裡有幾個小撇步,我覺得還蠻實用的:

- 看雲層: 如果你看到天空烏雲密佈,特別是雲層非常高聳,像是高塔一樣直衝天際(那就是積雨雲的雛形喔!),那打雷的機率就非常高了。反之,如果雲層是平鋪的、一片灰濛濛,比較低矮,那通常是層狀雲,打雷機會就小。

- 感受風向與溫度變化: 如果天氣突然從悶熱轉為涼爽,同時風向從偏南風轉為偏北風,這很可能是冷鋒快速通過的跡象,打雷機率大增。

- 留意氣象局預報: 最準確的當然還是聽氣象局的預報啦!他們會很明確地指出「雷陣雨」、「局部大雨並伴隨雷擊」等字眼。如果預報中有這些詞,那你就得小心了。現在天氣APP那麼發達,隨手滑一下就能知道最新狀況,真的很方便!

- 觀察閃電與雷聲: 如果已經開始下雨,並且你看到閃電但還沒聽到雷聲,或者雷聲很遠很悶,那表示雷雨還在遠處。如果閃電後立即傳來響亮的雷聲,代表雷雨已經非常接近你所在的位置了,這時候最好趕緊找地方躲起來喔!

常見相關問題與專業解答

1. 為什麼有些鋒面雨看起來很黑很嚇人,卻沒有打雷?

這個問題問得很好!其實雲層的「黑」度,主要跟雲層的厚度和其中水氣含量有關。雲層越厚、水氣越多,穿透到地面的光線就越少,看起來就會越黑、越壓抑。這種厚重的雲層,常常是層狀雲(如雨層雲)或比較低矮的積雲。雖然它們可能帶來很大的降雨量,但如果缺乏劇烈的垂直對流和不穩定的大氣條件,就不會形成產生雷電所必需的高大積雨雲,也就不會有電荷分離和閃電發生囉。

所以說,雲層黑不黑,和會不會打雷,雖然有時候會一起出現,但並不是絕對的因果關係。關鍵還是要看雲的垂直發展程度以及大氣是否足夠不穩定。

2. 只有冷鋒才會打雷嗎?暖鋒和滯留鋒真的不會打雷嗎?

這個觀念其實有點小小的誤解喔!如同前面提到的,冷鋒確實是伴隨雷電機率最高的鋒面類型,因為它的抬升機制最為劇烈。但是,說暖鋒和滯留鋒「絕對不會」打雷,那就不對了。

暖鋒雖然通常帶來穩定性降雨,但如果暖空氣非常濕熱,且大氣潛在不穩定,在某些特定條件下(例如地形抬升、或是局部對流被觸發),也可能在暖鋒雲系中「嵌入」對流胞,產生局部的雷電。這種情況在春夏交替、水氣豐沛的台灣並不少見。

而滯留鋒更是容易伴隨雷電!它長時間停留在一個地區,如果鋒面兩側的空氣團變得不穩定,或者受到白天太陽輻射的加熱作用,都可能激發局部的劇烈對流,進而產生雷雨。台灣的梅雨季,就是典型的滯留鋒天氣,常常伴隨著間歇性的強降雨和雷擊。所以,我們不能一概而論,要根據具體的天氣條件來判斷喔。

3. 打雷閃電是不是都發生在鋒面附近?

不完全是喔!打雷閃電最常見的發生條件是「劇烈對流」,而這種對流不僅僅發生在鋒面附近。

- 熱對流: 這是夏季最常見的雷雨類型,通常發生在午後。當地面受到太陽強烈加熱,空氣受熱膨脹上升,形成局部性的積雨雲,進而產生雷電。這種雷雨與鋒面無關,是純粹的熱力作用。

- 地形對流: 空氣被地形(如山脈)強制抬升,即使大氣本身不那麼不穩定,也可能被「推」到足夠的高度而產生對流雲,進而打雷。台灣許多山區午後雷雨,就常常有地形作用的參與。

- 高空槽或冷渦: 有時候,高空的低壓系統(如高空槽或冷渦)會帶來冷空氣平流,使得高空溫度降低,增加大氣的不穩定性。在這種情況下,即使地面沒有明顯的鋒面,也可能產生廣泛的對流性雷雨。

所以,雖然鋒面(特別是冷鋒)是產生雷電的重要機制之一,但它絕不是唯一的原因。雷電的產生是一個複雜的過程,受到多種大氣條件的綜合影響。

4. 如何區分鋒面雷雨和午後熱對流雷雨?

區分這兩者對於理解天氣變化很有幫助喔!

- 發生時間:

- 鋒面雷雨: 沒有固定的發生時間,可能在任何時段發生,特別是當鋒面通過時,不管早上、中午、晚上都可能遇到。

- 午後熱對流雷雨: 顧名思義,多半發生在下午到傍晚時段,因為地面經過白天的太陽加熱,對流活動達到高峰。

- 影響範圍與持續時間:

- 鋒面雷雨: 通常影響範圍較廣,降雨時間可能較長,尤其冷鋒引起的雷雨雖然來得快去得快,但影響範圍仍可達數百公里;滯留鋒的影響則可能持續好幾天。

- 午後熱對流雷雨: 影響範圍通常較小,具有很強的局地性,常常是「東山飄雨西山晴」,而且降雨時間通常不會太長,大多集中在數小時內。

- 天氣背景:

- 鋒面雷雨: 天氣圖上會看到明顯的鋒面符號,常常伴隨著風向、溫度、濕度的明顯變化。

- 午後熱對流雷雨: 天氣圖上通常看不到明顯的鋒面,而是屬於大氣不穩定、午後增溫所引發的對流。

- 雲系特徵:

- 鋒面雷雨: 冷鋒通常伴隨高聳的積雨雲群;暖鋒或滯留鋒則可能在廣闊的層狀雲系中嵌入對流胞。

- 午後熱對流雷雨: 多為獨立發展的高聳積雨雲,雲頂通常呈砧狀。

透過這些觀察,我們可以更精準地判斷當下的雷雨是屬於哪種天氣系統造成的,進而更好地應對喔!

總之,鋒面雨會不會打雷,絕對不是個「非黑即白」的問題。它涉及到鋒面的類型、大氣的穩定度、水氣含量、地形效應等諸多複雜因素。下次再遇到鋒面雨伴隨雷電時,你就可以用這些知識來判斷一下,是不是冷鋒在作怪,或是暖濕空氣被激發出潛力了!這樣,我們對變幻莫測的天氣,是不是又多了一點點掌握和理解呢?真的會讓人覺得,氣象學這門學問,實在是太有趣、太實用了!