乞是什麼部首?從甲骨文到現代,深度解析「乞」字的字形與演變

你是不是也曾遇過這樣的狀況?小明在寫書法時,突然愣住了:「欸,這個『乞』字,它的部首到底是什麼啊?看起來很簡單,但一時之間還真有點拿捏不準呢!」這可不是小明一個人的困惑喔,許多人在學習漢字的過程中,都可能在判斷像「乞」這樣看似結構不複雜,卻又容易讓人摸不著頭緒的字時卡住。別擔心!今天我們就要來好好聊聊這個字,讓你徹底搞懂「乞」字的來龍去脈!

其實,「乞」字的部首,是「乙」(yǐ)部,也可以說是「乚」(yǐ)部。這個答案是不是讓你有點意外呢?它不像有些字一眼就能看出部首,像「人」字的「人」部,或是「木」字的「木」部。但別急,這背後可是有著一段既豐富又有趣的漢字演變史,值得我們細細品味呢!

Table of Contents

第一層次的深度剖析:為何「乞」的部首是「乙」?

一聽到「乞」字的部首是「乙」,很多人可能會心生疑問:「可是『乞』字裡面明明沒有『乙』字啊?」或者「我怎麼看都覺得它像其他的部首。」這些反應都很正常喔!這是因為漢字部首的劃分,不單單只看字形表面,還要兼顧其原始造字原理和歷史演變。我們來一步步拆解。

「乙」部或「乚」部的特殊性

「乙」這個部首,本身就非常特別。它不只是一個獨立的漢字,還常常作為其他字的構成部分。在現代漢字系統中,「乙」部其實是一個相對「迷你」的部首,它所收錄的字通常不多,但卻常常包含了一些字形簡單、筆畫彎曲的字。而「乚」則可以看作是「乙」的變體或異形,在部首分類中,它們常常被合併或視為同一類。

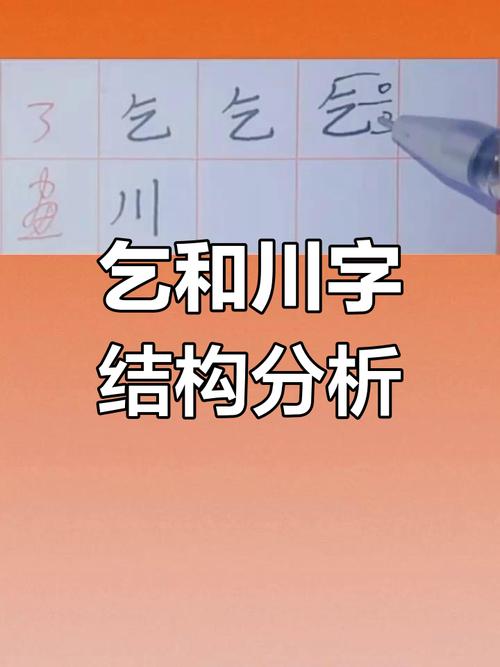

我們仔0細觀察「乞」字,它的左下半部分是不是有一個明顯的彎鉤形狀呢?這個彎鉤的筆畫和形態,與「乙」字本身非常相似。這就是它被歸入「乙」部最直接的視覺線索。在漢字的演變過程中,許多字的部首劃分,就是以字形中較為獨立、且具辨識度的筆畫或構件來作為依據的。

從字形結構看「乞」與「乙」的關聯

雖然現代的「乞」字看起來,似乎由「气」(或其簡化形)和下方的彎鉤組成,但如果我們將視線拉回到漢字的早期,也就是甲骨文和金文時期,會發現這兩部分的組合,並非像「氣」和「乙」的簡單堆疊。下方的彎鉤部分,在漢字規範化後,被劃歸到「乙」部,這也代表著文字學家在分析其結構時,認為這個彎鉤是其辨識和歸類的關鍵特徵之一。

簡單來說,儘管「乞」字的上半部分看似有其獨立意義,但從部首歸屬的角度來看,它下方的「乙」形構件,被視為其最主要的部首特徵,成為字典檢索和字義歸納的依據。這有點像玩拼圖,當一個拼圖塊由多個小塊組成時,我們需要找到那個最能代表其本質的「核心塊」。對於「乞」字來說,這個「核心塊」就是那個彎彎的「乙」。

第二層次的追本溯源:乞字的字形演變與原始意涵

要真正理解「乞」字的部首歸屬,我們必須回到漢字的源頭,一探它從甲骨文到楷書的演變歷程。這段旅程,就像是搭乘時光機,穿越數千年,去聆聽古人是如何描繪這個「乞求」的動作。

甲骨文時期 (Oracle Bone Script) 的「乞」

嘿,想像一下,在三千多年前的商朝,古人是怎麼表達「乞求」這個概念的呢?在甲骨文中,「乞」字是個非常生動的象形字。它最初的形狀,就像一個人彎下腰,跪在地上,伸出一隻手(或者有時像伸出一個器皿)去求取某物。 有些甲骨文形體,甚至能清楚看到一個人的側影,以及他伸出去的手臂,那個手部動作特別突出。

所以你看,在最初,這個字就是一幅「求取者」的素描畫。它的核心意義就是「請求」、「索取」。這個原始的象形,是理解「乞」字一切演變的基石。那個彎腰、伸手的動作,為後來的字形變化埋下了伏筆。

金文時期 (Bronze Inscriptions) 的「乞」

到了周朝,文字開始被鑄刻在青銅器上,這就是金文。金文的字形相較於甲骨文,線條變得更加圓潤、飽滿,也更加規範化。這時期的「乞」字,雖然依然保留了甲骨文時期「人」和「求取」的形象,但已經開始朝向抽象化發展了。那個跪求的人形,以及伸出的手或器皿,逐漸被簡化。有些金文形體中,下方的「伸取」部分已經有點像一個彎曲的鉤狀物了。

這個階段,你可以感覺到漢字從純粹的圖畫,逐漸向著符號化的方向邁進。它仍然傳達著「求取」的意思,但表現方式已經沒有甲骨文那麼「寫實」了。我的老師曾說,金文就像是甲骨文的「精裝版」,雖然少了點原始的粗獷,卻多了份莊重和秩序。

小篆時期 (Small Seal Script) 的「乞」

秦始皇統一六國後,推行「書同文」,李斯等人整理出的小篆,是漢字發展史上一個極為重要的里程碑。小篆的字形線條更加統一、圓轉,每個字的筆畫和結構都趨於定型。在這個時期,「乞」字的字形已經發生了顯著的變化。

原本甲骨文和金文中那清晰可辨的人形和手形,在小篆中被進一步抽象化、線條化。原本上半部分像是人形或器皿的構件,被簡化成類似「厂」或「气」的形狀,而下半部分那個彎曲的「求取」動作,則逐漸演變成了一個明確的彎鉤,也就是我們今天看到「乙」字形狀的雛形。 文字學家認為,這個「乙」形的構件,就是對原始「伸取」動作的符號化表達。它不再是具體的手,而是一個彎曲、指向的符號。

這是一個關鍵的轉折點!從這個時候開始,「乞」字的字形結構,與現代漢字的樣貌已經非常接近了。這也解釋了為何在部首劃分時,會將「乞」歸入「乙」部,因為這個「乙」形,已經成為它結構中一個明確且穩定的組成部分了。

隸書、楷書時期 (Clerical and Regular Script) 的「乞」

從小篆到隸書、再到楷書,是漢字從圓轉線條過渡到方正筆畫的過程。隸書的出現,讓書寫變得更加便捷,而楷書則最終確立了我們今天所使用的漢字標準字體。在這些階段,「乞」字的字形進一步定型,並最終成為我們現在所熟悉的樣子。

在隸書和楷書中,「乞」字的上半部分,被規範為一個像「厂」或「气」的簡化形,而下半部分那個來自小篆的彎鉤,則完全演變成了一個獨立的「乙」字形。至此,「乞」字的字形演變大功告成,它的「乙」部特徵也徹底確立。從象形到意符,再到形符的穩定,這段歷程充滿了漢字的智慧和歷史的痕跡。

所以說,當我們看到現代的「乞」字,它下方的「乙」形,不只是一個筆畫,它更是承載了數千年來古人「求取」動作的符號化記憶啊!這樣一想,是不是覺得這個字變得更有趣、更有深度了呢?

第三層次的字義流變與文化意涵

漢字的魅力,不只在於其形體的演變,更在於其字義的豐富與流動。「乞」字也是如此,它的核心意義從未改變,但在不同的語境和歷史時期,又發展出了多姿多彩的引申義,承載著深厚的文化意涵。

「乞」的核心字義:求、請、索取

無論是甲骨文的象形,還是現代漢字的筆畫,「乞」字的根本意義都緊密圍繞著「求」這個動作。它意味著主動地請求、懇求、索取某物或某事。這是一種發自內心的訴求,可以是物質上的,也可以是精神上的。

豐富的引申義與常用詞彙

隨著社會的發展和語言的演變,「乞」字衍生出許多我們今天耳熟能詳的詞語:

- 乞討: 這大概是「乞」字最直接、也是最廣為人知的意義了,指的是向人求取食物或金錢以維持生計。

- 乞求: 懇切地請求,帶有較強的願望和情感,例如「乞求上天保佑」。

- 乞憐: 請求他人的同情和憐憫,通常帶有無助或弱勢的意味。

- 乞降: 在戰爭中,戰敗方請求投降,以換取生存。

- 乞休: 過去官員或僱員請求退休或辭職,例如「上書乞休」。

- 乞靈: 請求神靈的幫助或顯靈。這反映了古人對超自然力量的信仰與依賴。

- 乞巧: 在七夕節,古代女子會向織女星乞求靈巧的手藝,這是一種富有浪漫色彩的民俗活動。

- 乞丐: 由「乞」衍生出來的專有名詞,指以乞討為生的人。

從這些詞彙中,我們不難看出「乞」字所涵蓋的情境非常廣泛,從最基本的生存需求,到精神信仰,再到社會禮儀,無不有所涉獵。

「乞」字背後的文化視角

「乞」這個字,不只是一個符號,它更是一面鏡子,映照出古代社會的人際關係和價值觀。一個社會中存在「乞」的行為,意味著資源分配的不均,也反映了人與人之間可能存在的階級差異。

「在漢字的語境中,『乞』字不僅僅是個動詞,它更像是一種生存狀態的寫照。它揭示了人類最原始的求生本能,以及在社會結構中,弱勢群體如何尋求協助的方式。」

同時,「乞」也反映了古人對「天」或「神」的敬畏與依賴。透過「乞靈」、「乞雨」等行為,展現了人類面對自然力量時的渺小,以及祈求庇佑的渴望。它讓我們看到,早在幾千年前,古人就已經透過這個簡單的字,將複雜的人類情感和社會現象濃縮其中了。每次想到這些,我總覺得漢字真的是太奇妙了,每一個字都有它自己的故事。

第四層次的部首檢索與實用技巧

了解「乞」字的部首是「乙」,並且知道它背後的演變故事後,你可能會想:「那以後我遇到不確定的字,該怎麼判斷部首呢?」這真是個好問題!掌握部首檢索的技巧,絕對是學習漢字、提升閱讀能力的一大利器。這就像擁有了漢字世界的「萬用鑰匙」一樣。

為何部首如此重要?

部首在漢字系統中扮演著舉足輕重的角色,它不只是字典的索引工具,更是我們理解字義、記憶漢字、乃至於探索漢字文化脈絡的重要線索:

- 字典檢索: 最直接的功能,透過部首和筆畫數,能夠快速在字典中找到目標字。想想看,如果沒有部首,幾萬個漢字要怎麼找?大海撈針啊!

- 理解字義: 許多部首本身就帶有意義,例如「水」部的字多與水有關(江、河、湖),「木」部的字多與樹木有關(樹、林、森)。了解部首,可以初步猜測字義範圍。

- 漢字記憶: 將字拆解為部首和聲符,有助於記憶複雜漢字的結構。

- 文化學習: 部首的劃分,反映了古人對世界的分類方式和認知模式。

判斷複雜漢字部首的實用步驟

「乞」字的故事告訴我們,判斷部首不能只看表面。這裡提供幾個實用的步驟和小訣竅,讓你以後遇到類似情況時,能夠更從容應對:

- 觀察字形結構: 首先,仔細觀察這個字的整體結構,它是否包含一個明顯的、可以獨立成字的部首?例如「江」字有「水」,「林」字有「木」。

- 尋找「主要」或「明顯」的偏旁: 如果一個字有多個偏旁,試著判斷哪一個偏旁是這個字的「主要」部分,或是其字義的來源。但這個判斷有時會比較主觀,需要經驗。

- 考慮字源: 這是最可靠但也是最進階的方法。如果能了解這個字的甲骨文、金文等早期字形,通常就能知道其原始的造字部件,從而判斷其部首。對於像「乞」這樣特殊的字,追溯字源就顯得特別重要。

- 參考權威字典: 當你真的不確定時,最好的方法就是查閱權威的字典,例如教育部國語辭典、漢語大字典等。它們的部首劃分通常是最為準確和標準的。

- 注意變形部首和兼做部首: 有些部首在構成其他字時會發生變形,例如「人」會變成「亻」,「水」會變成「氵」。而有些筆畫本身就是部首,像「乙」、「一」、「冂」等。

以「乞」字為例,它的部首劃分邏輯,就是綜合了字源和現代字形。雖然字源上它是一個象形字,但在小篆和楷書定型後,下方的彎鉤與「乙」字高度吻合,且「乙」本身就是一個部首,因此就被歸入「乙」部了。這是一個很典型的例子,說明部首劃分不是一蹴可幾,而是經過了漫長的歷史演變和標準化過程。

我個人在使用字典時,常常會先嘗試用「最直覺」的部首去查,如果查不到,就會回頭檢查字形中是否有其他筆畫,或者查詢筆畫較少的部首。特別是那些看起來很簡單,卻又容易讓人搞混的字,我會特別留意它的字源解釋。這就像偵探辦案一樣,線索越多,真相就越清晰!

第五層次的常見困惑與解析

搞懂「乞」字的部首是「乙」之後,我們來聊聊一些常見的誤解或疑問。這些困惑其實很普遍,也反映了大家對漢字結構的思考。透過釐清這些疑問,你會對「乞」字,甚至整個部首系統,有更全面的認識。

不是「人」部嗎?為何「乞」字上面像「人」?

很多人會覺得「乞」字上面那個部分,看起來很像「人」字,或者說「人」的偏旁「亻」。這個想法非常自然!因為從視覺上看,它確實有幾分相似。然而,從漢字的字源來看,這兩者之間卻沒有直接的關聯。

前面我們提到,甲骨文的「乞」字是一個象形字,它描繪的是一個人跪求的姿態,上半部是人的身體或頭部,下半部是伸出的手。隨著字形的簡化,這個「人」的形象逐漸抽象化、線條化。在小篆和楷書中,它被固定為類似「厂」或「气」的形狀,但這個「厂」形的演變,並非來自「人」這個字,而是來自原始象形字中對「身體」或「伸出」的簡化描繪。

反觀「人」部及其偏旁「亻」,它們的字形和演變脈絡都是獨立的。例如「休」、「位」、「你」等字,明顯帶有「人」或「亻」的意符。所以說,「乞」字的上半部分雖然有「人」的影子,但在文字學上,它並非由「人」部構成的。

不是「厂」部嗎?它看起來很像「厂」!

這個疑問也很有道理!「乞」字的上半部分,確實和「厂」(hǎn)部,也就是「山崖」或「工廠」的「厂」字非常相似。但這裡有兩個層面需要釐清:

- 「厂」部的意義: 「厂」本身是一個象形字,最初描繪的是山崖的形狀,所以它的字義大多與山崖、房屋、遮蔽物等有關,例如「厚」、「原」、「廳」。

- 「乞」的字源: 如同我們之前所說,「乞」字上半部分演變成類似「厂」的形狀,是其原始象形字簡化後的結果,它並不帶有「山崖」的意義。文字學家在劃分部首時,除了看字形,更看重其核心意義和造字淵源。由於「乞」字的原始意義是「求取」,與「厂」的意義毫不相干,因此儘管形似,卻不能歸入「厂」部。

這又是一個「形似而義異」的經典案例。漢字中這樣的例子其實不少,這也提醒我們,學習漢字不能光看表面,還要深入探究其背後的意義與歷史。這就像是辨識植物,有些植物葉子很像,但花朵或果實完全不同,不能因為葉子像就歸為一類。

為何「乞」字不直接自成一部?

有些人可能會想,「乞」字既然這麼特別,為什麼不乾脆讓它自己成為一個部首呢?這也牽涉到漢字部首劃分的一些基本原則。

- 部首的數量: 部首系統的目的是為了方便檢索和歸類。如果每個字都自成一部,那部首的數量就會變得非常龐大,失去分類的意義。現行的部首系統,是經過長期演變和精簡的結果。

- 歸類原則: 漢字部首的劃分,除了自成一部的獨體字部首,更多的是根據字形中的主要偏旁、筆畫,或是具有共同意義的構件來進行歸類。對於像「乞」這樣,其下半部能夠明確歸入「乙」部,且「乙」本身就是一個部首的情況,通常就不會再獨立成部了。這符合「就近歸屬」和「精簡有效」的原則。

- 權威規範: 現代漢語的部首劃分,主要依據的是教育部門和語言文字機構所頒布的標準,例如台灣的教育部國語辭典所採用的部首系統。這些規範的目的是為了統一標準,方便大眾使用。

所以,「乞」字不自成一部,是漢字部首系統長期發展和標準化下的結果。它被歸入「乙」部,既考慮了字形的演變,也符合部首系統的整體邏輯和實用性。

第六層次的延伸思考:從「乞」看漢字部首的奧秘

透過對「乞」這個字的深入剖析,我們不只學到了它的部首和字義,更是一窺了漢字部首系統的複雜與精妙。這整個過程,像不像是一場漢字的微觀探險?

部首系統並非一成不變

值得注意的是,漢字的部首系統並非從一開始就定型了。歷史上,不同時代、不同版本的字典,部首的劃分方式都可能有所差異。例如,清代的《康熙字典》有214個部首,而現代常用的部首系統(如《新華字典》或台灣《教育部國語辭典》)則有所調整,數量也可能不同,通常會更為精簡。這反映了部首系統是會隨著文字學研究的進步和語言使用的習慣而演變的。

「漢字部首的演變,本身就是一部精彩的文字學史。它折射出不同時代的學者,對漢字結構、意義以及檢索效率的理解與權衡。」

「乞」字的部首劃分,正是這個演變過程中的一個縮影。它讓我們明白,現在我們所用的部首,是經過無數次調整、規範和統一的成果,為的就是讓學習和使用漢字更加便利。

「乞」字的故事:漢字形體、字義、部首劃分互相影響的最佳例證

「乞」字從甲骨文的象形,到金文的簡化,再到小篆和楷書的定型,並最終被歸入「乙」部,這整個過程,完美地展示了漢字形體、字義和部首劃分是如何相互影響、密不可分的:

- **形體決定字義的表達:** 原始的象形,直接描繪了「求取」的動作。

- **字義影響形體的演變:** 即使形體簡化,也要盡量保留能表達核心字義的部件。

- **形體演變影響部首劃分:** 當字形中的某個部分穩定下來,並與現有部首形狀吻合時,便會被歸入該部。

所以說,學習漢字不只是在認識一個個獨立的符號,更像是在探索一個龐大而有序的生態系統。每一個漢字,都像是一個活生生的有機體,有著它的生命歷程和獨特故事。

學習漢字不僅是認字,更是理解其背後的文化與歷史

透過像「乞」這樣一個看似簡單的字,我們竟然能夠追溯到幾千年前古人的生活場景、思考方式,甚至窺見他們對世界的理解。這不就是學習漢字最迷人的地方嗎?它讓我們不只學會讀寫,更學會了穿越時空,與古人對話。

我個人覺得,當我們理解了一個漢字的部首由來、字形演變和字義流變後,這個字就不再是生硬的筆畫組合,而是有血有肉、有故事、有靈魂的文化載體了。每次看到「乞」字,我腦海中都會浮現甲骨文那個彎腰伸手的身影,然後再聯想到它背後所蘊含的「求取」之情,甚至是人類生存的掙扎與希望。這種深層次的連結,就是漢字學習的真正魅力所在啊!

希望透過今天的分享,你對「乞是什麼部首」這個問題,不再只是知道一個答案,而是擁有了一整個故事和一套思考漢字部首的方法。下次再遇到漢字的「小困惑」,相信你也能更有自信地去探索和解答囉!

常見相關問題與解答

Q1: 「乞」字除了「乞討」還有哪些常見用法?

你問到重點了!雖然「乞討」可能是大家對「乞」字最直觀的聯想,但它在日常生活中,尤其是在書面語和古文中,其實有著更多元、更豐富的用法喔!「乞」的核心意義始終圍繞著「求」和「請」,只是應用的情境和語氣會有所不同。

除了前面提到過的,我們再來多舉幾個例子,讓你對「乞」字的應用能有更全面的掌握:

- 乞求: 這是最常見的用法之一,表示懇切地請求、祈求。例如:「我們乞求上天保佑風調雨順。」、「她跪在佛前,乞求孩子平安。」這裡帶有強烈的期盼和願望。

- 乞憐: 指的是請求別人的憐憫、同情。這個詞通常帶有示弱、博取同情的意味。例如:「他故意裝出一副可憐的樣子,以乞憐於人。」

- 乞降: 在戰爭或對峙中,指戰敗方請求投降,以換取停止衝突或保全性命。例如:「敵軍已無力抵抗,只得舉白旗乞降。」

- 乞休: 這是古代官員向上級請求辭職或退休的一種說法。例如:「年事已高,老臣特上奏乞休。」這反映了當時官場的一種禮儀和制度。

- 乞巧: 這個用法特別有趣,主要出現在七夕節的習俗中。古代女子會在七夕夜向織女星祈求能像織女一樣擁有靈巧的手藝。例如:「古代女子在七夕之夜焚香,乞巧許願。」

- 乞取: 指的是向人索取、求取某物。這個詞的語氣相對較為中性,不一定帶有強烈的悲情色彩。例如:「他向友人乞取一本字典。」

你看,光是一個「乞」字,就能延伸出這麼多不同的情境和情感表達,是不是很有趣呢?它不只是單純的「要東西」,更是一種人際互動、甚至人與神靈互動的展現。

Q2: 如何快速記憶「乞」字的部首是「乙」?

這問題問得太好了!記憶漢字部首常常是學習漢字的難點,尤其對於像「乞」這樣,部首不是一眼就能看出來的字。這裡我提供幾個實用的小技巧,希望能幫助你快速且牢固地記住「乞」的部首是「乙」:

1. 聯想記憶法:觀察字形特徵

- **彎鉤聯想:** 最直接的方式就是看「乞」字下方那個明顯的彎鉤。這個彎鉤的形狀,與「乙」字幾乎是一模一樣的!你就想像「乞」這個字,它向下伸出的那隻手,彎彎地就像個「乙」字,正努力地在「求」著什麼。這樣一來,看到彎鉤,你就會想到「乙」,然後就能連結到部首了。

- **「乞」的「求」之意:** 聯想「乞求」時,人常常是彎腰低頭的姿態,身體的弧度像不像「乙」的彎曲?這也是一種連結「形」與「意」的方式。

2. 故事聯想法:編一個小故事

人腦對故事的記憶力特別好!你可以這樣編:

「有一個小乞丐(乞),他彎著身子(像個乙字),沿街乞討。當他伸出手來的時候,那隻手也無力地垂下,彎成了個乙字形。所以,乞丐就是彎彎的乙部!」

這樣一個帶點畫面感和情節的小故事,是不是更容易記住呢?

3. 拆解分析法:理解其演變

雖然有點學術,但理解其字源演變,往往能從根本上幫助記憶:

- 你知道了「乞」字在小篆時期,其下方的「求取」動作就已經演變成類似「乙」的形狀。這代表這個「乙」形,是這個字義核心的符號化。

- 當你理解了這個歷史過程,就不會覺得「乞」歸「乙」部是莫名其妙的了,而是覺得順理成章。這種從根本上的理解,記憶會更為深刻。

4. 反覆練習與應用:多查多用

任何記憶技巧,最終還是要回歸到實際應用。當你不確定時,就去查字典,每次查完,心裡默念一遍:「喔,『乞』是『乙』部!」多重複幾次,在實際閱讀或書寫時,多去辨認這個字的部首。次數多了,自然就牢記在心了。

透過這些方法,我相信你一定能輕鬆地記住「乞」字的部首是「乙」,而且還能理解它背後有趣的故事!

Q3: 為什麼有些字典會標示「乞」部,甚至「气」部?

這個問題非常重要,因為它觸及到漢字部首系統的標準化和歷史演變。是的,你說的沒錯,在某些字典或文本中,確實有可能會看到不同的部首劃分方式,甚至可能會看到「乞」字被列為「乞」部,或與「气」部有關。這背後有幾個原因:

1. 歷史上的部首系統差異:

- 古字典的劃分: 漢字部首的劃分並非從一開始就鐵板一塊。《說文解字》有540部,《康熙字典》有214部,它們的部首系統都有自己的邏輯和考量。在這些較早期的字典中,某些現代歸為某一部的字,當時可能因為其字形或字義的特殊性,而被獨立成部,或者歸入與現代不同的部首。所以,如果你看到一些古籍或依據古字典編纂的文本,出現「乞」部,那可能是基於當時的部首系統。

- 字源學考量: 有些學者會從字源的角度出發,認為「乞」字早期是一個獨立的象形字,因此在某些非標準化的語境下,會將其視為一個獨立的部首或與其原始構件相關的部首。

2. 「气」部爭議與形體混淆:

- 「气」的古字形: 「气」這個字在古代也曾有過與現代字形不同的寫法,甚至與「乞」字在某些筆畫上有所重疊或相似。一些人可能會因此將兩者混淆,或者誤以為「乞」字的上方部分是「气」。然而,現代漢字學通常將「气」和「乞」視為兩個獨立的字,其字源和意義也不同。「气」通常指空氣、氣息,而「乞」則指乞求。

- 簡化字體的影響: 在簡化字的使用地區,有時會對某些字的部件進行簡化處理,這也可能導致一些非專業人士在辨識部首時產生誤會。但就「乞」字本身而言,它在繁體和簡體中文中是相同的,沒有被簡化。

3. 現代權威規範的統一:

為了方便教學、出版和資訊處理,現代的漢字部首系統已經高度標準化和統一。在台灣,我們主要依循的是教育部國語辭典所確立的部首系統。在這個權威的系統中,「乞」字的部首就是明確地歸屬於「乙」部。這是經過文字學家們長期研究、考證和討論後,所制定的最為合理、便於檢索和學習的標準。

結論:

因此,如果你在學習或查閱資料時,發現了與「乙」部不同的部首歸屬,請先確認你所參考的字典或文本是否為現代權威的標準。在台灣,請務必以教育部國語辭典的規範為準。這是確保資訊準確性和學習效率的最可靠方式喔!

Q4: 「乞」字的繁體和簡體字有差異嗎?

這是一個很實用的問題,尤其對於同時接觸繁體和簡體中文的學習者來說!答案是:「乞」字在繁體中文和簡體中文中,是完全相同的,沒有任何差異。

這類字在漢字中並不少見,它們在中國大陸推行簡化字的時候,因為本身筆畫就比較簡單,或者字形結構已經非常簡潔,所以沒有被列入簡化字改革的範圍。因此,無論你是在台灣、香港、澳門等使用繁體中文的地區,還是在中國大陸、新加坡等使用簡體中文的地區,看到「乞」這個字,它的寫法都是一模一樣的。

這對於學習者來說其實是件好事,因為你不需要額外記憶它的兩種寫法!你可以安心地用同一種寫法來閱讀和書寫。

Q5: 學習漢字部首有什麼實用價值?

學習漢字部首的價值,絕對不只停留在字典檢索那麼簡單!它就像一把開啟漢字世界大門的鑰匙,能夠幫助我們更深入、更有效率地學習和運用漢字。我個人認為,它的實用價值至少體現在以下幾個方面:

1. 提升字典檢索效率:

這是最基礎也最直接的用途。想像一下,如果你不知道一個字的部首,要在幾萬個漢字中找到它,那簡直是天方夜譚!掌握部首,能夠讓你快速定位字的位置,大大節省查閱時間。尤其在數位時代,雖然有拼音或注音輸入,但遇到不確定讀音的字時,部首檢索仍然是最可靠的手段。

2. 幫助理解字義,擴展詞彙量:

許多部首本身就帶有意義,它們是字的「意符」。例如,所有帶有「氵」(水部)的字,如「江」、「河」、「湖」、「洗」,都和水有關;帶有「纟」(糸部)的字,如「絲」、「線」、「織」、「結」,都和絲線、紡織有關。當你看到一個新字,即使不認識,也能透過部首初步猜測其大致的意義範疇,這對於理解文章、擴展詞彙量非常有幫助。這是一種「舉一反三」的學習方式!

3. 有助於漢字的記憶與書寫:

漢字結構複雜,筆畫繁多,對於非母語學習者或初學者來說,記憶和書寫常常是一大挑戰。部首學習能將一個複雜的字拆解成更小的、有意義的部件。例如,「樹」字是由「木」和「尌」組成,「木」是部首,表示樹木;「尌」則提供讀音。這樣一來,記憶就不再是死記硬背,而是有邏輯、有脈絡的結構化記憶,書寫時也比較不容易寫錯筆畫順序。

4. 深入了解漢字文化與歷史:

每一個部首,甚至每一個漢字的演變,都承載著古人的智慧、生活經驗和文化觀念。透過學習部首,我們可以追溯漢字的源頭,了解古人是如何觀察世界、如何創造文字來記錄和傳達信息。這不僅是語言學習,更是一種文化探索。就像我們今天聊「乞」字,你會發現它背後有著人與人之間的社會關係,以及人類面對困境的生存本能。這不就是一種與歷史對話的過程嗎?

5. 提高閱讀和識字能力:

對部首的熟悉,能夠提高你對漢字結構的敏感度。當你看到一個字,會自然而然地去分析它的組成部分,這有助於更快地辨識和記憶生字。長此以往,你的整體閱讀速度和識字能力都會得到顯著提升。

總之,學習漢字部首,就像是學習一門特殊的「漢字文法」。它不僅提供了實用的工具,更開啟了一扇通往漢字文化深層次理解的窗戶。這絕對是一項值得投入時間和精力去學習的技能!