家的成語諺語:深度解析與現代生活啟示,打造溫馨港灣的智慧

你是不是也曾有過這樣的疑惑,在外面打拚累了,身體和心靈都感到疲憊,卻不知道該往哪裡去?或者,你雖然有棟房子,心裡卻總覺得少了點什麼,像個漂泊的旅人,找不到真正的歸屬感?我身邊就有個朋友,小雅,她總跟我說,她買了個大房子,裝潢得跟樣品屋一樣漂亮,可是每當夜深人靜,她卻常常感到空虛,不像個「家」。她問我:「欸,那些老一輩常講的『家的成語諺語』,到底在說些什麼啊?是不是我們現代人把家的真諦給弄丟了啊?」

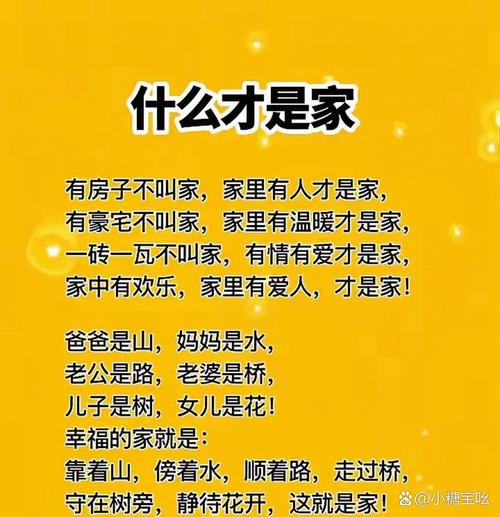

嘿,小雅的問題其實點出了許多現代人的心聲。當我們談論到「家的成語諺語」,它們不單單只是古老的詞句,它們是我們華人社會千百年來對「家」這個概念最深刻、最溫暖的智慧結晶。這些諺語,字字句句都凝結了生活經驗與對幸福的渴望,它們清楚告訴我們:家,不僅僅是四面牆和屋頂組成的物理空間,它更是情感的連結、精神的港灣,是我們安身立命、汲取力量的源泉。這些古老的智慧,在資訊爆炸的現代社會,非但沒有過時,反而提供了我們重新審視和構築美好家庭關係的藍圖,幫助我們找回那份最純粹、最踏實的歸屬感。

Table of Contents

家,不只是遮風避雨的所在:深度剖析家的成語諺語

「家」,一個多麼簡單卻又如此深奧的詞彙啊!在我們的文化裡,它承載了太多意義。那些耳熟能詳的成語諺語,就像一面面鏡子,映照出不同層次的「家」:有物質的、精神的、傳承的,甚至還有對家的無限眷戀。

「金窩銀窩不如自己的狗窩」:家的舒適與歸屬感

這句話,相信大家都不陌生吧!它直白地告訴我們,再豪華、再氣派的地方,也比不上自己簡樸的小窩來得舒服自在。想想看,你在外面旅行,住再高級的飯店,是不是都會有一種「寄人籬下」的感覺?哪怕是七星級的總統套房,你也不敢把腳翹在桌上,或者隨意地躺在沙發上滑手機吧?可回到自己的小窩,就算只是張破舊的沙發,你都能毫無顧忌地放鬆。這就是「狗窩」的魔力啊!

這句諺語深刻揭示了「家」最核心的價值:那份無與倫比的安全感和歸屬感。在家裡,我們可以完全卸下心防,做最真實的自己,不用擔心別人的眼光。這種感覺,是任何金錢都買不到的奢侈品。心理學上,馬斯洛的需求層次理論也強調了「安全」和「歸屬感」是人類最基本的需求。家,正是滿足這些需求的第一站。

「家和萬事興」:家庭和睦的力量泉源

這句話簡直是華人家庭的「聖經」嘛!我從小就聽我阿嬤唸到大:「厝邊頭尾,最重要就是和氣啊!家和萬事興,沒錯啦!」確實,一個家庭如果能和睦相處,成員之間彼此關愛、互相扶持,那麼這個家庭就能產生一股強大的凝聚力,什麼困難都能迎刃而解,做任何事情也都會比較順遂。

「家和萬事興」不單單是個美好的願望,它更是對家庭動力學的深刻洞察。家庭成員之間的衝突與摩擦,就像是無形的水泥牆,會把彼此隔開,消耗掉大量的精力。反之,當家裡充滿了愛、理解與包容,那份正能量會感染每一個人,讓大家更有動力去面對外部的挑戰。想想看,如果你每天下班回家,面對的都是爭吵和冷戰,你的心情會好嗎?工作效率會高嗎?絕對不會嘛!而如果家裡是個充滿歡聲笑語、互相支持的空間,你會覺得自己充滿電,隨時都能再出發。這就是「家和」所帶來的巨大效益,它影響的不只是家庭內部的氛圍,更是每個家庭成員在外發展的基石。

「落葉歸根」:對故土與家的眷戀

「落葉歸根」這四個字,讀起來就帶著一股濃濃的鄉愁。它形容的是無論一個人漂泊多遠、離家多久,最終都會希望能回到自己的家鄉或出生地。這份情感,不只是對土地的眷戀,更是對血緣、對親情、對那份最初記憶的渴望。

我以前在台北讀書的時候,每逢過年,火車票總是搶得像什麼一樣,大家都想回家。那時候我就想,為什麼非要擠破頭回去呢?後來長大了,在外面工作久了,才真的體會到那種「家」的呼喚。無論你在外面取得了多大的成就,累積了多少財富,心底最深處的那塊柔軟,永遠是留給「家」的。這句話體現了我們文化中對「根」的重視,對家族傳承的認同,也反映了人類對於穩定、對於身份認同的深層次需求。家,就是那個你永遠可以回去的起點和終點。

「在家千日好,出門一時難」:家的溫暖與外面的艱辛

這句諺語,真是說到心坎裡去了!它訴說著在家裡生活的安逸和舒適,與出門在外可能遇到的種種不便和挑戰形成鮮明對比。在家裡,有爸爸媽媽的照顧,有熟悉的床鋪,有熱騰騰的飯菜,簡直是天堂。可一踏出家門,哇!什麼都要自己來,什麼都要面對,真的是一時之間各種困難都可能冒出來。

這句話深刻描繪了「家」作為一個避風港的角色。它提供的不僅是物質上的供應,更是一種精神上的庇護。在外面闖蕩,你會遇到形形色色的人,面對各種競爭與壓力,有時候真的會讓人心力交瘁。而家,就像一個充電站,讓你能夠在疲憊的時候回來補充能量,重新振作。這也提醒我們,要珍惜在家裡的時光,同時也要學會獨立,為走出家門做好準備。

「勤儉持家」:家的經營智慧

「勤儉持家」這句話,聽起來就很有「台灣精神」!它強調了家庭經營的根本原則:要勤勞、要節儉。這可不是只會用在老一輩身上喔,現代家庭一樣適用。日子要過得好,除了賺錢,更重要的是要會「守錢」、會「用錢」。

這句話教導我們,一個穩固的家庭,需要的不僅僅是感情,更需要務實的經營。勤勞指的是努力工作,為家庭創造財富;節儉則是指合理規劃開支,不鋪張浪費,將錢花在刀口上。這種務實的家庭觀念,是許多家庭能夠長久興旺的秘訣。它訓練了家庭成員的責任感和規劃能力,也讓家庭的經濟基礎更加穩固。我媽媽以前常說:「一分耕耘,一分收穫,錢要花得值得!」這就是最樸實的勤儉持家之道。

現代社會,如何讓「家的成語諺語」熠熠生輝?

或許你會問,在這麼講求個人自由、步調快速的現代社會,這些看似老舊的「家的成語諺語」還適用嗎?我的答案是:當然適用!而且,它們比以往任何時候都更顯重要。它們提供了一個恆久不變的框架,來理解和建立穩固的家庭關係。我們要做的,不是照本宣科,而是去理解它們背後的精神,並將其靈活地運用到我們的現代生活中。

重新定義「家的歸屬感」

「金窩銀窩不如自己的狗窩」這句話,在現代社會有了新的詮釋。它不再單純指涉物理空間的大小或豪華程度,而是更強調心理層面的舒適與安全。在寸土寸金的都市裡,許多人可能住的是租來的房子,甚至是小套房。但這不代表你的家就不能是你的「狗窩」。

- 打造專屬的角落: 無論空間大小,劃定一個只屬於你的、讓你感到放鬆自在的區域。可能是你書桌前的一盞暖燈,可能是你精心佈置的陽台,甚至是你床頭的一本好書。

- 注入個人風格: 讓你的家充滿你的味道,無論是透過藝術品、照片、植物,還是你喜歡的香氛,讓這個空間能夠反映你的個性和喜好,你就會感到那是你真正的家。

- 建立儀式感: 無論是每天回家換上舒適的居家服,週末和家人一起煮飯,或是在特定節日進行家庭聚會,這些小小的儀式都能增強家的歸屬感和溫馨氛圍。

實踐「家和萬事興」的行動指南

「家和萬事興」聽起來很簡單,做起來卻不容易。畢竟,家人之間是最親密的,有時候反而更容易因為小事而摩擦。要讓家真正「和」,需要每個人的努力和智慧。

- 有效的溝通: 這是基石。不要用猜的,有什麼話就好好說。學會傾聽,理解彼此的需求和感受,即便有意見不合,也能找到平衡點。我常跟朋友說,很多家庭問題,都是從「不說」或「說不好」開始的。

- 互相尊重與包容: 每個家庭成員都是獨立的個體,有自己的思想和生活方式。學會尊重彼此的差異,包容彼此的不足,才能避免不必要的衝突。

- 共同參與家務: 家務事不只是某一個人的責任。分擔家務不僅能減輕一個人的負擔,更能培養家庭成員的合作精神和責任感。

- 創造共享回憶: 定期舉辦家庭活動,無論是週末郊遊、家庭聚餐,或是單純的窩在家裡看電影,這些共同的體驗能加深彼此的情感連結,讓家的記憶更豐富。

讓「落葉歸根」成為心靈的錨點

對於許多在外地打拚的人來說,「落葉歸根」可能不再意味著一定要回到出生的那個小鎮。它更多地變成了一種心靈的寄託和身份的認同。這份根的感覺,可以透過多種方式來維繫:

「即使身體離家再遠,心靈的根永遠扎在那片土地,那份情感,是超越地理距離的連結。」

- 定期與家人聯繫: 現代通訊科技發達,視訊通話、傳訊息都能讓我們與遠方的家人保持緊密聯繫,分享彼此的生活。

- 傳承家族文化: 無論是家族的傳統節慶、特色美食,還是口述的家族歷史,將這些文化傳承下去,就是一種「歸根」的方式,讓後代也能感受到家族的根。

- 建立新的「根」: 如果你決定在新的城市紮根,那麼就把這裡當作你的新故鄉。積極參與社區活動,結交當地朋友,讓這個新的地方也能帶給你歸屬感。

活用「勤儉持家」的現代財富觀

「勤儉持家」在現代社會,不只是省吃儉用,更是一種智慧的財富管理觀念。它鼓勵我們理性的消費,為家庭的未來做好規劃。

- 設定家庭預算: 清楚了解家庭的收支狀況,避免不必要的浪費,將有限的資源運用到最有效益的地方。

- 學習投資理財: 除了節流,更要懂得開源。學習基礎的投資理財知識,讓家庭財富能夠穩健增長,為未來的生活提供更多保障。

- 重視永續消費: 現代的「勤儉」,也包含對環境的友善。選擇耐用、環保的產品,減少一次性消耗,這不只省錢,也是為地球盡一份心力。

我家,一個活生生的家的成語諺語博物館

其實,我自己就是這些「家的成語諺語」活生生的見證者。我從小在一個大家庭裡長大,我阿公阿嬤、爸媽、叔叔伯伯、姑姑們,還有我們一票小孩,擠在同一個三合院裡。那時候,我每天都能感受到「家和萬事興」的能量。雖然人多嘴雜,偶爾也會有小摩擦,但大家總能很快地找到平衡點。阿嬤的廚房永遠熱鬧滾滾,飄散著飯菜香,那時候我就知道,這就是我的「金窩銀窩不如自己的狗窩」,不管外面玩得再瘋,只要聽到阿嬤喊「吃飯囉!」,我就會飛奔回家。

長大後,我離家到外地讀書、工作。每當遇到挫折,或是想家的時候,腦海中就會浮現「在家千日好,出門一時難」這句話。但也就是這些困難,磨練了我的獨立性。而每次過年,即使火車票再難搶,我也一定要回家。因為我知道,那裡有我的「根」,有我的家人,那份「落葉歸根」的情感是刻在我骨子裡的。

這些諺語,不只是牆上的標語,它們是活生生的,深深地影響著我們每個人對「家」的理解和實踐。它們提醒著我們,家是需要用心經營的,情感是需要維護的,而那份歸屬感,是我們一生都在追尋的寶藏。

常見相關問題與解答

為什麼華人文化中,關於「家」的成語諺語特別多?

這真的是個好問題!其實,這背後反映了華人社會數千年來獨特的文化特質和歷史發展。我認為主要有幾個原因:

首先,農業社會的根基。自古以來,中國就是個以農立國的國家。土地是生存的根本,而家庭是經營土地、傳承香火的最小單位。在那個生產力不發達的年代,家族成員之間的互助合作至關重要,家就是一個經濟共同體,也是勞動力的來源。這種生活模式自然而然地塑造了對家庭的高度重視,並將其視為社會穩定的基石。

其次,儒家思想的影響深遠。儒家文化強調「修身、齊家、治國、平天下」,其中「齊家」是基礎。孝道、倫理、秩序這些儒家核心價值,都是以家庭為中心來展開的。家庭被視為個人道德養成和社會和諧的起點,一個人的品德好壞,往往也和他的家庭教養息息相關。這種以家庭為本的倫理觀念,促生了大量關於家庭關係、家庭責任和家庭經營的智慧語句。

再者,宗族觀念的連結。華人社會有著根深蒂固的宗族觀念,家不僅僅指小家庭,更是指血緣相連的大家族。這種家族紐帶提供了強大的社會支持系統和身份認同感。宗族的凝聚力在抵禦外來威脅、解決內部紛爭、甚至在經濟上互助等方面都發揮了重要作用。因此,關於如何維持家族和諧、繁榮的諺語自然就層出不窮。

最後,口語傳承的習慣。古代教育不普及,許多生活經驗和智慧都是透過口頭相傳、代代相授。成語諺語以其簡潔、押韻、富含哲理的特性,非常適合口耳相傳,便於記憶和理解。這些關於「家」的智慧,就這樣在日常生活中不斷被引用、傳播,形成了豐富的語彙。

現代社會,這些「家的諺語」還有用嗎?它們會不會過時了?

喔,這絕對是個大哉問!我可以很肯定地說,這些「家的諺語」非但沒有過時,反而變得更加珍貴和重要了!

首先,它們承載的是普世價值,而非特定時代的教條。像「家和萬事興」、「勤儉持家」這些原則,不論時代如何變遷,家庭的穩定、成員的和諧、以及財務的穩健,永遠都是幸福家庭的基礎。現代人生活壓力大,人際關係複雜,這些簡單卻深刻的智慧,就像指南針一樣,提醒我們回歸家庭的本質,找尋內心的平靜和力量。

其次,現代社會更凸顯了家的「心理慰藉」功能。過去,家可能更多是生產單位。現在,隨著社會分工的精細化,家作為經濟共同體的功能逐漸減弱,但它作為情感港灣、壓力緩衝區的功能卻大大提升。在外面的世界,我們扮演著各種角色,帶著不同的面具。只有在家裡,我們才能真正做自己,得到情感的支持和慰藉。這時,「金窩銀窩不如自己的狗窩」所強調的那份自由、放鬆和歸屬感,顯得尤為珍貴。

再者,它們幫助我們應對現代家庭的挑戰。現代家庭形式多元,單親、重組、頂客族等等。但無論家庭形式如何變化,家庭成員之間的溝通、尊重、付出,以及共同經營的理念,都是不可或缺的。這些諺語提供了一種跨越形式的、關於「如何經營人與人之間最親密關係」的智慧。例如,夫妻之間如何建立「家和萬事興」的氛圍?父母如何教育孩子「勤儉持家」的觀念?這些都值得我們深思。

我甚至覺得,在一個資訊爆炸、人際關係日益疏離的時代,這些樸實的「家的諺語」反而能幫助我們慢下來,重新審視和投資在家庭關係上。它們提醒我們,真正的財富不是房子有多大,而是家裡有多少愛、多少溫暖。所以,別再說它們過時了,它們是我們的文化瑰寶,是讓我們在紛擾世界中找到重心和方向的寶貴智慧。

如何將這些「家的諺語」智慧,應用到建立自己的現代家庭生活中?

太棒的問題了!這正是我們探討這些古老智慧的目的——讓它們為我們的現代生活所用。我覺得可以從以下幾個具體的方面著手:

首先,從「金窩銀窩不如自己的狗窩」中汲取「舒適與安全」的精髓。現代家庭不一定需要多麼豪華,但一定要讓你和家人感到放鬆、自在。這意味著:

- 創造屬於家的儀式感: 無論是每天回家後一起吃晚餐、週末全家一起看電影,還是每晚睡前互相道聲晚安,這些重複且溫馨的行為,能讓人對家產生深深的歸屬感。

- 賦予空間「人性」: 房間不只是用來睡覺的,客廳不只是用來看電視的。讓家裡的每個角落都充滿生活氣息,有家人共同的照片、孩子們的塗鴉、夫妻間的紀念品。這些「不完美」的細節,才是家最真實的溫度。

- 建立心靈避風港: 確保家是一個可以坦誠相待、無需偽裝的地方。當家人在外受挫時,家能提供無條件的支持和安慰,讓他們知道,無論如何,這裡永遠是他們可以安心降落的港灣。

其次,將「家和萬事興」落實為日常的溝通與理解。和諧不是天生的,是靠每天點滴的努力累積而來。我的經驗是:

- 設立「家庭時間」: 即使再忙,也要有固定的時間和家人好好聊聊,不被手機和外界打擾。可以是餐桌上的半小時,也可以是睡前十分鐘的閒聊。讓家人知道你關心他們。

- 學習「好好說話」: 避免指責和抱怨,多用「我」的感受來表達,而不是「你總是…」。練習同理心,站在對方的角度思考問題。當衝突發生時,專注於解決問題,而不是互相攻擊。

- 慶祝小小的成就: 無論是孩子考試進步、配偶工作有新進展,或是家庭完成了一項小任務,適時地給予肯定和鼓勵,會讓家庭氛圍更積極向上。

再者,讓「勤儉持家」轉化為智慧的資源管理和家庭協作。這不單是節省金錢,更是有效管理時間、精力和環境資源。

- 透明化家庭財務: 讓家庭成員對家裡的收支有基本了解,共同參與預算制定和重要消費決策。這能培養孩子們的財商,也能避免夫妻間因財務問題產生隔閡。

- 分擔家庭責任: 家務事和育兒不應只落在某一人身上。明確分工,讓每個人都參與到家庭的運作中來,會讓大家更有歸屬感,也能減輕單一成員的壓力。

- 重視時間管理: 不僅要工作勤奮,也要懂得如何管理家庭時間。規劃家庭活動,平衡工作與家庭生活,確保有足夠的時間陪伴家人。

最後,用「落葉歸根」來建立跨越世代的連結。即使你沒有住在老家,也要維繫與家族的關係。

- 傳承家族故事: 講述長輩們的故事,分享家族的傳統習俗,讓孩子們了解自己的根。這能加深家族的凝聚力,也讓他們對自己的身份有更清晰的認知。

- 定期回訪或邀請家人來訪: 即使只是視訊電話,也要讓遠方的家人感受到你的關心。如果條件允許,安排定期的家庭聚會,讓親情不斷線。

- 創造新的「家族傳統」: 即使是小家庭,也可以建立屬於自己的獨特傳統,比如每年固定的家族旅行、特定的節日慶祝方式,這些都會成為未來回憶中珍貴的一部分。

總之,這些「家的成語諺語」不是限制,而是啟發。它們提醒我們,家是個活的有機體,需要我們不斷地投入愛、時間和智慧去經營,才能成為真正溫暖、幸福的港灣。

家在心理層面扮演了什麼角色?為何它對我們的幸福如此重要?

家在心理層面扮演的角色,簡直是太太太重要了!它不僅僅是一個物理空間,更是一個複雜的心理系統,深刻地影響著我們的幸福感、人格發展乃至於應對外部世界的能力。心理學研究普遍指出,家對個人的成長和幸福至關重要,我們可以從幾個面向來深入探討:

首先,它是我們最初的「依附基地」和安全感來源。從我們呱呱落地開始,家就是我們學習信任、建立依附關係的地方。父母或其他主要照顧者在家中提供的穩定、回應式的照護,構建了孩子最初的安全感。這種安全依附關係,會影響我們日後與他人建立親密關係的能力,以及面對挫折時的韌性。家,就是那個你無論遇到什麼困難,都可以安心回去的港灣,給你重新出發的勇氣。

其次,家是我們自我認同和價值觀形成的重要場域。在家庭中,我們學習社會規範、道德標準,並逐漸形成自己的個性。家庭成員之間的反饋、期待和榜樣作用,都在潛移默化中塑造著我們的自我概念。一個充滿愛與支持的家庭,能讓孩子從小就建立起健康的自尊和自信,了解自己的價值,這對於他們在社會上的發展至關重要。反之,如果家庭環境充滿了批評、忽略,則可能導致低自尊和各種心理問題。

再者,家是我們情緒調節和壓力的「緩衝區」。外面世界的壓力無處不在,工作、學業、人際關係等等都可能帶來焦慮和疲憊。而家,提供了一個可以完全放鬆、卸下防備的空間。在這裡,我們可以自由地表達情感,獲得家人的支持和理解,這有助於我們有效處理負面情緒,避免壓力累積過度。家庭成員的陪伴和聆聽,本身就是一種強大的心理治療,能夠顯著提升我們的心理健康水平。

還有,家是社會支持網絡的核心。當我們遇到人生中的重大挑戰或危機時,家庭往往是我們最直接、最堅實的後盾。來自家人的情感支持、物質幫助和實際建議,能夠幫助我們渡過難關。這種強大的社會支持感,是提升個人幸福感和生活滿意度的關鍵因素。它讓我們知道,我們不是孤單一人在奮鬥。

最後,家是個人成長和歸屬感的永恆來源。無論我們走到哪裡,家都是我們生命敘事中不可或缺的一部分。它代表著我們的根,我們的歷史,我們的起點。即使我們離開家鄉,對家的回憶和情感連結仍然會持續影響我們。這種深層次的歸屬感,是人類最基本的需求之一,它給予我們安全、穩定和被接納的感覺,從而極大地影響著我們的整體幸福水平。這也解釋了為什麼許多人即便功成名就,仍舊渴望回到故鄉,因為家所提供的,是物質無法替代的心靈富足。