PWM接哪裡?深入剖析脈衝寬度調變的應用與接線奧秘

「欸,我買了顆馬達,聽說可以用PWM來控制轉速,可是這個PWM到底要接哪裡啊?是不是直接接到馬達就好?」這大概是很多初學電子,特別是剛接觸微控制器朋友最常問的問題之一吧!坦白說,剛開始我也曾有過這樣的疑惑。畢竟,PWM(脈衝寬度調變)這個詞聽起來有點玄乎,感覺好像很厲害,但實際操作起來,那個「要接哪裡」的實際步驟,卻常常讓人一頭霧水。別擔心,這篇文章就是要來好好聊聊這個「PWM接哪裡」的終極問題!

精確明確解答標題問題:

PWM訊號通常不會直接連接到需要大電流或高電壓的負載(例如馬達、大功率LED燈條、加熱器等)。它最主要的「去向」是:

- 驅動電路的輸入端: 這是最常見的情境。PWM訊號會被送到一個專門的「驅動器」或「開關電路」(如電晶體、MOSFET、H橋晶片、固態繼電器等)的控制腳位。這個驅動器就像一個守門員,它根據PWM訊號的指令,來控制流向負載的實際電壓或電流,從而實現對負載的精確控制。

- 專用模組的訊號輸入端: 有些現成的模組,例如伺服馬達、電子調速器(ESC)、專用PWM調光模組等,它們內部已經整合了驅動電路。這時候,你只需要將微控制器或PWM產生器輸出的PWM訊號,直接連接到這些模組的訊號輸入腳位即可。

- 經過濾波的類比輸出: 在某些特殊應用中,例如模擬輸出或簡單的DAC(數位轉類比)功能,PWM訊號會透過一個低通濾波器(通常是RC濾波器),將其「平滑」成一個可變的直流電壓。這時候,這個濾波後的類比電壓才是最終「接」到感測器或類比輸入端的。

總結來說,PWM的核心目的就是透過精準的「開」與「關」時間比例,來控制電力的「有效輸出」。而這個「開關指令」本身,並非直接作用於耗電的元件上,而是作用於一個能「放大」或「轉換」這個指令的「中介」電路上。所以,你的PWM通常是接在這個「中介」電路的控制端!

Table of Contents

什麼是PWM?核心原理一次搞懂

在我們深入探討「PWM接哪裡」之前,先來快速複習一下PWM到底是什麼碗糕,這樣才能更清楚它為什麼要那樣接。PWM,全名是 Pulse Width Modulation,也就是「脈衝寬度調變」。光聽名字可能覺得有點繞口,但它的概念其實超級簡單,而且應用廣泛到你難以想像,從手機螢幕亮度、電動車的馬達控制,到家裡的LED燈調光,幾乎無處不在。

想像一下,你手上拿著一個水龍頭,如果你想讓水流小一點,你會怎麼做?你可能會把水龍頭開一點點。但PWM不是這樣,PWM的做法是:你不停地「完全打開」水龍頭,然後又「完全關閉」,然後再「完全打開」,再「完全關閉」…,重複這個動作,但是!你調整的是「水龍頭打開的時間」和「關閉的時間」的比例。當打開的時間比較長,關閉的時間比較短時,平均下來流出來的水就比較多;反之,打開的時間比較短,關閉的時間比較長時,平均水流就比較少。

在電路中,這個「水流」就是電流,「水龍頭」就是開關。PWM就是透過一個快速開關,在短時間內將電壓「完全導通」或「完全截止」。

- 脈衝(Pulse): 指的就是電壓從低到高(或從高到低)的一個快速變化,就像水龍頭打開或關閉的那一下。

- 週期(Period): 一個完整的「開」與「關」循環所需的時間,也就是水龍頭打開又關閉一次的總時間。

- 佔空比(Duty Cycle): 這是PWM最核心的參數了!它指的是在一個週期內,訊號處於「高電位」(也就是「開」的狀態)的時間所佔的比例。通常用百分比來表示。例如,50%的佔空比表示在高電位的時間和低電位的時間各佔一半;20%的佔空比表示在高電位的時間只有20%,低電位時間有80%。

透過調整這個「佔空比」,我們就能有效地控制傳遞給負載的「平均功率」。例如,對一顆LED燈來說,給它50%佔空比的PWM訊號,雖然電壓都是全電壓,但它實際「亮著」的時間只有一半,所以看起來亮度就只有一半。馬達也是一樣,給它50%佔空比的PWM,它得到的平均能量只有一半,所以轉速就會慢下來。

我的經驗是,很多新手一開始會把PWM誤解成類比電壓輸出,覺得PWM就是輸出一個可變的電壓。但實際上,PWM訊號本身永遠是「數位」的,非高即低,只是透過時間比例來模擬類比效果。這點搞清楚了,對於後面「接哪裡」的選擇,理解上就會順暢許多。

PWM訊號的「源頭」在哪裡?

搞懂了PWM是什麼,接下來就要想想,這個神奇的PWM訊號是從哪裡蹦出來的呢?就我所知,市面上常見的PWM訊號源大致可以分成幾大類:

微控制器(MCU)

這絕對是最主流、也是最方便的PWM產生器了!無論是Arduino(基於Atmega系列晶片)、ESP32、STM32、PIC,或是其他各式各樣的單晶片微控制器,幾乎都內建了產生PWM訊號的功能。它們通常透過內部的「定時器/計數器」(Timer/Counter)模組來實現。你可以透過程式碼設定哪個GPIO腳位要輸出PWM、PWM的頻率要多少、以及佔空比是多少。這也是我個人在專案中最常用的方式,彈性高,控制精準。

實際操作建議:

- 查閱你所使用的微控制器的資料手冊(Datasheet),確認哪些GPIO腳位支援PWM輸出。這些腳位通常會標註為「PWM」、「Timer Output Compare」、「OCx」等。

- 不同的微控制器,其PWM的頻率範圍和解析度(例如8位元、10位元、16位元)會有所不同,這會影響你控制的精細程度。

- 程式碼中,你會使用特定的函式庫(例如Arduino的

analogWrite())來設定PWM。

專用PWM產生器IC

有些時候,我們可能不需要用到複雜的微控制器,只是單純需要一個可調的PWM訊號。這時候,專用的PWM產生器IC就派上用場了。其中最經典、最便宜也最廣為人知的,非NE555定時器晶片莫屬!它可以很簡單地搭建一個多諧振盪器電路,透過調整電阻和電容來改變PWM的頻率和佔空比。此外,還有一些專為電源管理或馬達控制設計的PWM控制器IC,例如SG3525、TL494等,它們通常功能更強大,提供欠壓保護、過流保護等進階功能,常應用於交換式電源供應器中。

優點: 電路簡單、成本低廉(特別是NE555)、穩定性高。

缺點: 靈活性不如微控制器,通常需要手動調整電阻來改變佔空比或頻率,不適合頻繁變化的應用。

數位訊號處理器(DSP)

對於更高階、更複雜的應用,例如精密馬達控制(如伺服馬達、變頻器)、高頻開關電源、或是音訊處理等,專業的數位訊號處理器(DSP)是更常見的選擇。DSP擁有強大的運算能力,能夠在極短的時間內執行複雜的演算法,精準地產生多路、高頻、高解析度的PWM訊號。這類應用往往對PWM訊號的精度和即時性要求極高。

不論你的PWM訊號源是哪一種,它們最終的目標都是產生一個具有特定頻率和佔空比的方波訊號,作為後續驅動電路或模組的「指令」。了解這個源頭,對於後續的接線和故障排除都是非常重要的。

PWM接線的「眉角」:根據負載類型分門別類

好了,現在我們知道PWM是什麼,也知道訊號從哪裡來了。重頭戲來了,這個PWM訊號到底要接去哪裡?這可不是一個「放諸四海皆準」的答案,而是要根據你想要控制的「負載」類型來決定。不同的負載,其電壓、電流需求不同,控制方式也大相徑庭。所以,我們得像個專業的電路設計師一樣,分門別類地來討論。

馬達控制:速度與方向的精準指揮官

馬達是PWM最經典的應用之一。無論是機器人、遙控車、還是自動化設備,幾乎都少不了馬達。

直流馬達 (DC Motor)

這是最常見的類型。直流馬達的轉速與其兩端的平均電壓成正比。但PWM訊號的電流通常很小,不足以直接驅動馬達。所以,你需要一個馬達驅動器。

-

H橋驅動器:

這是最常見的直流馬達驅動方式,因為H橋不僅能控制轉速,還能控制馬達的正轉與反轉。知名的H橋晶片有L298N、DRV8833、TB6612FNG等。這些晶片內部整合了多個功率電晶體或MOSFET,可以承受較大的電流。

PWM接哪裡? H橋晶片通常會有幾個輸入腳位:

- 使能(Enable, EN)腳位: 如果驅動器有獨立的使能腳位,你可以將PWM訊號接到這個腳位。當使能腳位接收到高電位時,馬達驅動器才開始工作;當你給它PWM訊號時,實際上是透過PWM來「頻繁地開啟和關閉」馬達驅動器的輸出,進而控制馬達的平均電壓。

- 輸入(Input, INx)腳位: 有些H橋驅動器(如L298N)允許你將PWM訊號直接接到其一個或兩個輸入腳位(IN1/IN2)。這時候,你需要將另一個輸入腳位設定為高或低電位來決定方向,然後用PWM來控制馬達的轉速。例如,IN1接PWM,IN2接GND或高電平,就能控制轉速。

我的建議: 優先使用H橋驅動器的使能腳位來輸入PWM。這樣你可以用數位高低電平來控制方向,再用PWM控制速度,邏輯上比較清晰,也比較不容易出錯。而且,別忘了共地!馬達驅動器、微控制器和馬達的電源地線(GND)必須連接在一起,才能形成完整的迴路。

專業提示: 在選擇H橋驅動器時,務必確認其能夠承受馬達的額定電流和啟動電流。馬達啟動時的電流可能會比額定電流高出數倍!如果驅動器功率不足,可能會燒毀。

伺服馬達 (Servo Motor)

伺服馬達是一種特殊的直流馬達,它內部整合了齒輪組、電位器(用於偵測角度)和控制電路。它不是透過改變電壓來控制轉速,而是透過改變PWM訊號的脈衝寬度來控制其角度。伺服馬達的PWM訊號通常是固定頻率(例如50Hz),但脈衝寬度在1ms到2ms之間變化(通常是1.5ms對應90度)。

- PWM接哪裡? 伺服馬達通常有三條線:電源(VCC,紅色)、地線(GND,棕色或黑色)、訊號線(Signal,橙色或黃色)。你只需要將微控制器輸出的PWM訊號直接連接到伺服馬達的訊號線即可。伺服馬達內部會自行處理這個PWM訊號並驅動馬達轉動到指定角度。

無刷馬達 (Brushless DC Motor, BLDC)

無刷馬達效率高、壽命長,常用於無人機、遙控飛機、電動車等。驅動無刷馬達比直流馬達複雜得多,需要一個專門的電子調速器(ESC, Electronic Speed Controller)。ESC內部包含了一個複雜的控制電路,它接收來自微控制器的PWM訊號,然後產生三相脈衝訊號來驅動無刷馬達。

- PWM接哪裡? 你將微控制器輸出的PWM訊號連接到ESC的訊號輸入線(通常是白色或黃色)。這個PWM訊號其實更像是「油門」的指令,佔空比越大,ESC就會讓無刷馬達轉速越快。ESC通常也有電源線和地線需要連接。

LED調光:點亮你的創意

PWM在LED調光上也是大放異彩,它能讓LED亮度平滑變化,而且效率高(因為LED不是一直亮著,省電)。

小功率LED

如果只是幾顆普通的小功率LED(例如指示燈或小型燈串),你可以透過一個電晶體(BJT或MOSFET)來驅動。電晶體在這裡扮演一個電子開關的角色。

- PWM接哪裡?

- BJT(雙極性電晶體,如NPN型2N2222、BC547): 將微控制器輸出的PWM訊號接到NPN電晶體的基極(Base),透過一個限流電阻連接。電晶體的集電極(Collector)連接到LED和限流電阻的串聯端,發射極(Emitter)接到地線(GND)。

- MOSFET(金屬氧化物半導體場效電晶體,如IRF540、AO3400): MOSFET是更理想的選擇,特別是邏輯電平MOSFET,可以直接被微控制器的電壓驅動。將PWM訊號接到N溝道MOSFET的閘極(Gate)。MOSFET的源極(Source)接到地線(GND),漏極(Drain)連接到LED和限流電阻的串聯端。

我的心得: 對於LED調光,我個人更偏好使用MOSFET,特別是當驅動電流稍大或LED數量較多時,MOSFET的壓降小,發熱量低,效率比BJT高得多。同樣,確保所有元件的GND都連接在一起。

大功率LED或LED燈條

對於需要大電流的LED燈條或COB(Chip On Board)LED,簡單的電晶體可能不夠,或者需要更好的散熱。這時通常會使用專用的LED驅動IC或大功率MOSFET模組。

- PWM接哪裡? 許多LED驅動IC(例如XL4015、WS2812B等)或專門的恆流源模組,它們會提供一個專門的「調光輸入」或「EN(使能)/DIM(調光)」腳位。你只需將PWM訊號連接到這個腳位即可。這些模組內部會處理好高功率驅動和恆流控制的問題。而像WS2812B這種可編程LED,其數據輸入本身就是一種串行PWM訊號。

加熱元件控制:精準控溫的秘密武器

電熱絲、加熱墊、陶瓷加熱器等,都可以透過PWM來精確控制溫度。由於這些元件通常需要較大的電流或較高的電壓(例如交流電),所以需要更 robust 的開關元件。

- PWM接哪裡?

- 大功率MOSFET: 對於直流加熱元件,你可以使用與LED類似的MOSFET驅動方式,但需要選擇電流承受能力更大、耐壓更高的MOSFET,並做好散熱。PWM訊號連接到MOSFET的閘極。

- 固態繼電器(SSR, Solid State Relay): 對於交流加熱元件,SSR是個安全且方便的選擇。SSR內部是電子元件,沒有機械觸點,響應速度快且無噪音。你選擇一個適合你加熱元件電壓和電流的SSR。SSR通常有兩個控制輸入端和兩個負載輸出端。PWM訊號連接到SSR的控制輸入端(通常標示為DC-IN或Control)。SSR會根據PWM訊號的佔空比來控制交流電的通斷,從而達到調溫的目的。

安全警示: 涉及市電或高電壓加熱元件時,請務必小心,並確保你的電路設計符合安全標準,具備完善的隔離和保護措施。如果沒有相關經驗,強烈建議尋求專業人士協助或使用現成的安全模組。

音訊調變:數位音訊的發聲之道(D類放大器)

這是一個比較專業但非常有趣的應用:D類音訊放大器。傳統的AB類放大器效率較低,會產生大量熱量。D類放大器則利用PWM技術,將類比音訊訊號轉換成一個高頻的PWM方波,這個PWM訊號的佔空比會隨著音訊訊號的振幅而變化。然後,這個PWM訊號驅動一個開關功率級,最後透過一個低通濾波器,將PWM方波還原成放大的類比音訊。

- PWM接哪裡? 在這種應用中,PWM訊號是由專用的音訊PWM產生器IC或高速DSP產生的。這個PWM訊號直接連接到H橋(或半橋)功率級的閘極驅動器,驅動功率MOSFET開關,這些MOSFET再將放大的PWM訊號輸出到一個LC低通濾波器,濾波後再輸出到喇叭。你其實並不會直接處理這個PWM訊號的「接線」,而是使用現成的D類放大器晶片或模組。

數位類比轉換(DAC):用PWM模擬類比電壓

雖然微控制器通常有內建的DAC功能,但在某些簡單的場合,或者當你微控制器沒有DAC時,可以用PWM訊號加上一個簡單的RC濾波器來實現一個「假」DAC,將數位PWM訊號轉換為一個平滑的類比電壓。

- PWM接哪裡? 將微控制器輸出的PWM訊號,先經過一個串聯電阻(R),然後再接到一個並聯電容(C)到地線。這個RC電路構成了一個低通濾波器,它會把PWM訊號中的高頻成分濾掉,留下平均的直流電壓。這個濾波後的電壓就可以接到一些需要類比電壓輸入的感測器、比較器或模組了。

我的評語: 這種方式的DAC精度不高,響應速度也較慢,但對於像控制LED亮度(非PWM方式)、或給一些簡單的感測器提供參考電壓等應用,是個經濟實惠的選擇。

PWM接線實戰:你需要準備什麼?

講了這麼多理論,讓我們來點實際的。要成功地把PWM訊號「接」起來,你需要準備一些基本的工具和元件,並且遵循一套通用步驟。

基礎元件清單

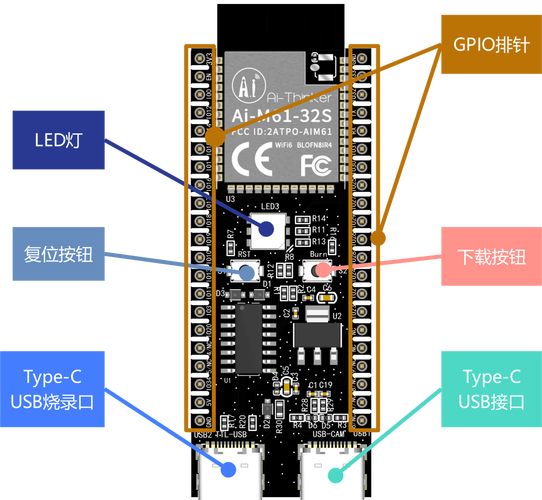

- 微控制器(MCU)或PWM產生器: 你的訊號源,例如Arduino Uno、ESP32開發板、或一個555定時器電路。

- 負載: 你想控制的目標,例如直流馬達、LED燈、加熱器等。

- 驅動器(Driver)或模組: 這可能是個H橋晶片、MOSFET、固態繼電器、或是伺服馬達、ESC這類內建驅動的模組。這是PWM訊號最終要「接」上去的核心元件。

- 電源供應器: 為微控制器、驅動器和負載提供穩定的電源。通常需要不同的電壓軌(例如5V給微控制器,12V給馬達)。

- 導線: 連接各個元件。

- 麵包板(Breadboard)或PCB: 進行原型搭建或最終電路板。

- 基本工具: 剝線鉗、斜口鉗、螺絲起子(如果需要鎖螺絲),還有最重要的——萬用電表!

PWM連接的通用步驟(以微控制器控制直流馬達為例)

這是我在實際操作中,習慣遵循的一套流程,能大大降低出錯的機率:

- 確認PWM訊號源:

- 打開你的微控制器程式,確認哪個GPIO腳位會輸出PWM訊號。例如,Arduino Uno上標有「~」的腳位通常支援PWM(如D3, D5, D6, D9, D10, D11)。

- 在程式中設定好PWM的頻率和初始佔空比,方便測試。

- 評估負載需求:

- 馬達的額定電壓是多少?(例如12V)

- 馬達的額定電流和啟動電流大概是多少?(例如額定1A,啟動3A)

- 這些數據會幫助你選擇合適的驅動器。

- 選擇合適的驅動器:

- 根據負載的電壓和電流需求,選擇能承受這些規格的驅動器。例如,一個12V/3A的馬達,你可能需要L298N、或使用大電流MOSFET搭建的驅動電路。

- 查閱驅動器的資料手冊或模組說明,了解其各個腳位的功能。特別要找到PWM訊號的輸入腳位。

- 連接電源:

- 首先,為你的微控制器供電(例如USB或DC接頭)。

- 接著,為驅動器提供它所需的工作電源。例如,L298N通常需要5V邏輯電源和一個高於馬達電壓的驅動電源(如12V)。

- 為負載(馬達)提供獨立的電源(如果驅動器允許),而不是直接從微控制器取電,微控制器的電源通常不足以驅動馬達。

- 建立「共地」原則:

- 這是最最最重要的一步! 微控制器的GND、驅動器的GND、以及負載電源的GND,這三者務必連接在一起。如果地線不共通,電流迴路就無法形成,訊號將無法正確傳遞,你的電路絕對不會工作。

- 連接PWM訊號線:

- 將微控制器輸出的PWM腳位,連接到驅動器對應的PWM訊號輸入腳位(例如H橋的EN腳位或INx腳位)。

- 如果還有其他控制訊號(如方向控制的HIGH/LOW訊號),也一併連接到微控制器的其他GPIO腳位。

- 連接負載:

- 將馬達的兩條線連接到驅動器的馬達輸出腳位(例如L298N的OUT1/OUT2)。

- 上電測試與除錯:

- 仔細檢查所有接線,確保沒有短路或接錯。

- 先連接微控制器電源,再連接驅動器和負載電源。

- 透過程式碼調整PWM佔空比,觀察馬達轉速是否變化。

- 如果沒有反應,用萬用電表測量關鍵點的電壓,確認PWM訊號是否正確發出,驅動器是否正常工作。

重要注意事項

- 共地(GND)是關鍵中的關鍵: 我真的要強調一百次!不論你接什麼,只要是不同模組間要傳遞訊號,它們的地線就必須接在一起。這就像你跟朋友講電話,如果雙方都站在不同的星球上,是沒辦法通話的。

- 電壓匹配與邏輯電平轉換: 你的微控制器可能是5V或3.3V的邏輯電平。有些驅動器可能需要5V甚至更高電壓的訊號才能正確觸發。如果微控制器的輸出電壓不足以驅動,可能需要邏輯電平轉換器。

- 電流承載能力: 驅動器或開關元件必須能承受負載的最大電流。這是保護電路和元件不被燒毀的生命線。

- 訊號完整性: 如果PWM訊號線很長,或者周圍環境雜訊較大,可能會影響PWM訊號的品質。必要時,可以考慮加裝濾波電容或使用屏蔽線。

- 安全與保護: 特別是驅動感性負載(如馬達、繼電器)時,當電流斷開瞬間會產生反向電動勢,可能損壞驅動器。通常需要在負載兩端並聯一個續流二極體(Flyback Diode)來吸收這個反向電壓。此外,保險絲也是一個很好的安全裝置。

- 散熱: 大功率的驅動器或MOSFET在工作時會發熱,需要為其加裝散熱片,以防過熱損壞。

我個人覺得,一步一腳印地照著這些步驟來,即使是新手,也能大大提高第一次成功的機率。而且,養成每次接線都檢查「共地」的好習慣,可以避免掉至少一半的基礎錯誤。

常見的PWM接線錯誤與排除

就算你再怎麼小心,在電子電路的世界裡,總會遇到一些預料之外的問題。根據我多年的經驗,以下是一些最常見的PWM接線錯誤和相應的排除方法:

沒有共地,或者地線連接不良

這絕對是新手最常犯的錯誤,沒有之一!我曾經看到有人把Arduino的地線接在電源供應器的負極,但驅動板的地線卻接在另一個電源的負極,然後抱怨為什麼PWM沒反應。訊號無法傳遞,電路就無法形成完整的迴路。

- 現象: 負載沒有反應、反應不穩定、或者驅動器發熱但不工作。

- 排除:

- 檢查: 用萬用電表測量微控制器、驅動器和負載(如果負載有獨立電源)的所有GND點,確認它們之間都是導通的(電阻接近0歐姆)。

- 解決: 確保所有共享訊號的模組地線都連接在一起。最簡單的方式就是把所有GND都接到同一個麵包板的GND排上,然後從該排拉出到電源的負極。

驅動能力不足或電壓不匹配

微控制器GPIO腳位直接驅動大電流負載,或者驅動器需要更高電壓的訊號才能工作。

- 現象: 馬達轉不動或轉速很慢、LED亮度很低、或者驅動晶片發熱。

- 排除:

- 檢查:

- 確認你驅動的負載所需的最大電流,以及微控制器GPIO腳位的最大輸出電流(通常只有幾十毫安)。

- 查閱驅動器的資料手冊,確認其訊號輸入腳位的邏輯電平要求(例如是否需要5V才能識別為高電位,而你的微控制器只輸出3.3V)。

- 解決:

- 如果負載電流較大,必須使用合適的驅動器(H橋、MOSFET等)。

- 如果微控制器與驅動器的邏輯電平不匹配,使用邏輯電平轉換模組。

- 檢查:

電源不穩定或供電不足

當負載(特別是馬達)啟動或運行時,電流波動大,可能導致電源電壓驟降,影響整個系統的穩定性。

- 現象: 微控制器重啟、螢幕閃爍、PWM控制不穩定。

- 排除:

- 檢查: 用萬用電表或示波器監測各個電源點的電壓,看是否有明顯的跌落。

- 解決:

- 為高功率負載使用獨立的、足夠強大的電源。

- 在驅動器電源輸入端並聯一個大容量的電解電容(例如470uF或更大,視電流而定),用於穩定電壓,吸收瞬間大電流衝擊。

- 使用穩壓電源,而非簡單的電池組,特別是當負載變動大時。

PWM訊號雜訊或不穩定

長距離的訊號線、周圍電磁干擾,都可能導致PWM訊號不純正,包含雜訊。

- 現象: 控制不精確、負載反應異常(例如馬達抖動)。

- 排除:

- 檢查: 如果有示波器,直接查看PWM訊號的波形是否平穩。

- 解決:

- 縮短PWM訊號線的長度。

- 使用帶有屏蔽的訊號線。

- 在訊號輸入端增加小容量濾波電容(例如104電容,100nF),濾除高頻雜訊。

- 將訊號線遠離大電流的電源線和負載線。

接錯腳位或程式碼錯誤

這是最基本但卻常發生的錯誤,有時候一個腳位標錯、或者程式碼中的引腳編號寫錯,就會導致整個電路不工作。

- 現象: 完全沒反應、或者反應與預期不符。

- 排除:

- 檢查: 仔細核對電路圖、驅動器資料手冊、以及你的程式碼,確保每個腳位都連接正確。畫一張詳細的接線圖非常有幫助。

- 解決: 小心重新檢查所有接線和程式碼。我個人的習慣是,每連接一個腳位,就在圖上打個勾,確保不會遺漏或重複。

面對這些問題時,保持耐心,並用「排除法」一步步檢查,往往就能找出問題所在。很多時候,一個小小的疏忽,就可能導致整個系統不工作,但解決後會讓你對電路的理解又更上一層樓。

我的心得與經驗分享

從我第一次接觸PWM,到現在能夠游刃有餘地應用在各種專案中,中間也踩過不少坑。我想分享一些我的個人心得和經驗,希望對正在學習的你有所幫助:

首先,從簡單的開始,循序漸進。 不要一上來就想控制複雜的機械臂或電動車,那太容易勸退人了。我通常會建議新手,先從最簡單的LED調光開始,這只需要一個微控制器、一個電阻、一個LED,然後寫幾行程式碼,你就能看到PWM帶來的神奇效果。當你對PWM控制LED亮度有感覺後,再進階到控制小直流馬達、伺服馬達,最後才考慮高功率的應用。每一步都建立在前一步的基礎上,這樣學習會更紮實。

再來,永遠檢查數據手冊(Datasheet)。 這是電子工程師的「聖經」!無論你使用什麼晶片、模組、甚至是一個普通的電晶體,它的數據手冊裡都包含了你需要知道的一切,包括腳位定義、電氣特性、最大額定值、推薦電路等等。很多時候,看似複雜的問題,答案就藏在數據手冊裡。我觀察到許多新手常犯的錯誤是,直接把元件插上去就想用,結果不符合電氣規格導致燒毀或功能異常。

第三,善用開發板的範例程式。 大多數微控制器開發板(如Arduino、ESP32)都有大量的範例程式。當你不確定某個功能如何實現時,先去官方網站或社區論壇找找看有沒有相關的範例。這些範例是經過驗證的,可以讓你快速入門,並在理解其原理後,再根據自己的需求進行修改和優化。這比你從零開始摸索要有效率得多。

第四,安全永遠是第一要務! 尤其是當你開始接觸高電壓(如市電220V)或大電流(如大功率馬達、加熱器)的應用時,更要十二萬分小心。我個人在處理這類專案時,一定會先在腦海中模擬多種可能的故障情境,並提前做好防護措施,例如使用保險絲、隔離繼電器、以及在無負載的情況下進行初步測試。如果你對電力安全沒有足夠的知識,強烈建議尋求有經驗者的指導,或者直接購買符合安全標準的現成模組,而不是自己盲目搭建。畢竟,電路燒毀了事小,人身安全才是最重要的。

最後,多動手,多思考,多除錯。 電子是個實踐性很強的學科,光看書本或文章是學不會的。動手搭建電路,即使失敗了,也是學習的過程。當電路不工作時,不要急著放棄,而是要學會分析問題、排除故障。這是一個鍛鍊邏輯思維和解決問題能力的絕佳機會。你會發現,每一次成功解決問題,都會帶來巨大的成就感和信心。

PWM接線:常見問題Q&A

Q1: 為什麼我的PWM訊號無法驅動馬達?

這是一個非常常見的問題,通常涉及到幾個層面的原因。首先,最直接的原因可能是你的微控制器(例如Arduino的GPIO腳位)輸出的PWM訊號電流太小,不足以直接驅動馬達。馬達,即使是小型馬達,也需要幾百毫安甚至數安培的電流來啟動和運行,而微控制器的GPIO腳位通常只能提供幾十毫安的電流。如果你直接把馬達接到GPIO腳位,輕則馬達轉不動或轉速極低,重則可能會燒毀微控制器。

其次,你可能忘記了使用馬達驅動器。PWM訊號的真正作用是作為一個「控制訊號」,它告訴驅動器何時開啟和關閉功率。這個驅動器才是實際負責處理大電流的部件,例如H橋晶片(像L298N、DRV8833)或大功率MOSFET。你的PWM訊號應該連接到這些驅動器的控制輸入腳位(例如H橋的使能端或輸入端),而不是馬達本身。驅動器會根據PWM的指令,從獨立的電源獲取足夠的電流,然後將其傳遞給馬達。

第三,地線沒有共接也是一個超級常見的錯誤。微控制器、馬達驅動器以及馬達的獨立電源(如果有的話)它們的GND(地線)必須全部連接在一起,形成一個共同的參考點。如果地線沒有共接,訊號無法形成完整的迴路,PWM訊號即使發出來了,也無法被驅動器正確識別和執行。用萬用電表檢查所有GND點之間的導通性,確認它們都連在一起了。最後,別忘了檢查驅動器和馬達的電源是否充足且穩定,以及驅動器是否符合馬達的電壓和電流規格。

Q2: PWM調光時,為什麼LED會閃爍?

LED在使用PWM調光時出現閃爍,主要有以下幾個可能的原因。最常見的是PWM頻率太低。人類眼睛對光線變化的感知速度是有極限的。當PWM頻率低於大約50Hz到100Hz時,你的眼睛就能夠分辨出LED的快速開關狀態,從而感覺到閃爍。許多微控制器的預設PWM頻率可能只有幾百赫茲,但對於某些敏感的人來說,這仍然可能導致輕微的閃爍感。解決方法是提高PWM的頻率,通常將其設定在幾千赫茲(kHz)甚至更高,這樣LED的開關速度遠超人眼感知的極限,看起來就會像連續的亮度變化。

另一個可能的原因是電源不穩定。如果你的電源供應器無法提供足夠穩定和清潔的電流,或者在LED快速開關時導致電源電壓波動,這也可能引起LED閃爍。特別是當你同時驅動多個LED或高功率LED時,這種情況會更明顯。確保為LED驅動電路提供穩定的電源,並在驅動器電源輸入端並聯足夠大的濾波電容,有助於平滑電壓波動。

此外,如果你使用的是非專用的PWM調光模組,或者自行搭建的簡單電晶體驅動電路,可能存在訊號完整性問題。長距離的訊號線、周圍電磁干擾都可能導致PWM訊號不穩定,從而影響LED的亮度輸出。縮短訊號線、加強地線連接、甚至在PWM訊號輸入端增加一個小濾波電容,都有助於改善訊號品質,減少閃爍。

Q3: PWM頻率高低有什麼影響?

PWM頻率的選擇是一個很重要的設計考量,它會直接影響到你的應用效果和電路效能。簡單來說,PWM頻率就像你水龍頭開關的速度。頻率越高,表示在單位時間內開關的次數越多;頻率越低,開關次數越少。

高頻PWM的優點:

- 更平滑的控制: 對於馬達控制,高頻PWM可以減少馬達轉速的脈動,使其運行更平穩,噪音也更小。對LED調光而言,如前面所述,高頻可以消除人眼可見的閃爍現象,提供更舒適的視覺體驗。

- 更小的濾波元件: 在D類放大器或PWM轉DAC的應用中,更高的PWM頻率意味著你需要的濾波器元件(電感和電容)可以做得更小,因為濾波器更容易濾除高頻成分。這有助於減小電路板的尺寸和成本。

高頻PWM的缺點:

- 開關損耗增加: 每次開關元件(如MOSFET)從導通到截止、從截止到導通,都會產生能量損耗。頻率越高,開關次數越多,損耗就越大,這會導致驅動器發熱量增加,效率降低。因此,在高頻應用中,高效能的開關元件和良好的散熱至關重要。

- 對微控制器性能要求高: 產生高頻PWM需要微控制器有足夠快的時鐘速度和處理能力,否則可能會佔用過多的CPU資源。

低頻PWM的優點:

- 較低的開關損耗: 這是低頻最明顯的優勢,適合對效率要求高且發熱量敏感的應用。

- 對元件要求低: 無需使用超高速開關元件。

低頻PWM的缺點:

- 脈動明顯: 馬達會出現抖動、噪音大;LED會出現明顯閃爍。

- 濾波元件大: 如果需要將PWM轉換為平滑的類比電壓,濾波器會需要更大的電感和電容。

總之,選擇PWM頻率需要綜合考慮應用場景、負載特性、可接受的噪音和發熱量、以及元件成本和尺寸。沒有一個「放諸四海皆準」的最佳頻率,通常需要根據實際情況進行權衡和測試。

Q4: 什麼時候需要額外的驅動電路?

判斷是否需要額外的驅動電路,核心原則就是看你的PWM訊號源(通常是微控制器)的輸出能力,是否能直接滿足負載的「電力需求」。這裡的電力需求包括電壓和電流兩個方面。

需要額外驅動電路的常見情況:

- 負載電流過大: 這是最主要的原因。微控制器(例如Arduino的GPIO引腳)通常只能提供幾十毫安(mA)的電流。如果你想驅動的負載,像是馬達(幾百mA到幾安培)、大功率LED燈(幾百mA到幾安培)、繼電器線圈(幾十mA到幾百mA)、加熱元件(幾安培甚至更高)等,其工作電流遠遠超過微控制器的輸出能力時,就必須使用額外的驅動電路。這個驅動電路通常是功率電晶體(BJT或MOSFET)、專用驅動晶片(如H橋馬達驅動器、LED恆流驅動IC)或固態繼電器。它們能從獨立的、高功率的電源獲取能量,並根據微控制器的PWM指令來控制負載。

- 負載電壓不匹配: 微控制器通常工作在3.3V或5V的邏輯電壓。但有些負載可能需要更高的電壓才能工作,例如12V、24V的馬達,或者市電220V的加熱器。這時候,你需要一個能處理高電壓的驅動電路(例如使用高電壓MOSFET或SSR),並由微控制器的PWM訊號來控制這個驅動電路。

- 保護微控制器: 即使負載的電流和電壓都在微控制器的承受範圍內,但如果是感性負載(如馬達、繼電器),它們在斷電瞬間會產生高壓反向電動勢,可能會損壞微控制器。這時候,額外的驅動電路不僅提供功率放大,還能起到保護微控制器的作用,通常會配合續流二極體使用。

- 提高訊號完整性或隔離: 在某些對訊號品質要求極高、或者需要電氣隔離的場合,即使PWM訊號的功率需求不大,也可能需要緩衝器、光耦隔離器或專用驅動器來確保訊號的穩定性或系統的安全性。

總結來說,只要你的負載不是一個非常小的LED指示燈(通常需要串聯電阻來限流),或者只是純粹的邏輯訊號輸入端,那麼幾乎所有需要實際消耗功率的元件,都需要一個額外的驅動電路來作為微控制器和負載之間的「電力橋樑」。

Q5: 如何判斷PWM的輸出電壓是否足夠?

判斷PWM的「輸出電壓」是否足夠,其實是一個稍微容易引起誤解的說法。因為PWM訊號本身是一個在固定高電位和低電位之間快速切換的方波,它沒有一個「可變的電壓值」,它的電壓就是微控制器的邏輯電壓(例如3.3V或5V)。我們通常說的「輸出電壓足夠」,其實是想問:「這個PWM訊號的電壓電平,是否足以驅動後續的接收端(例如驅動晶片的輸入腳位)」。

要判斷這一點,你需要做以下幾件事:

- 查閱微控制器資料手冊: 找到你所使用的微控制器(或PWM產生器)的GPIO輸出電壓規格。例如,一個Arduino Uno的GPIO輸出高電位通常是接近5V。一個ESP32或STM32可能輸出接近3.3V。

- 查閱驅動器或接收端資料手冊: 這是最關鍵的一步。找到你PWM訊號要連接的那個晶片或模組的輸入腳位規格。它會明確標註「輸入高電平電壓 (V_IH)」和「輸入低電平電壓 (V_IL)」的最小值和最大值。

- V_IH (Input High Voltage): 這是該腳位被識別為「高電位」所需的最低電壓。

- V_IL (Input Low Voltage): 這是該腳位被識別為「低電位」所需的最高電壓。

- 進行比較: 將你的微控制器PWM輸出高電位電壓與驅動器的V_IH進行比較。

- 如果微控制器的輸出高電位 大於或等於 驅動器的V_IH,那麼這個電壓就是足夠的。

- 如果微控制器的輸出高電位 小於 驅動器的V_IH,那麼這個電壓就不夠,驅動器可能無法正確識別「高電位」,導致PWM訊號失效。這時候你就需要一個邏輯電平轉換器。

- 實際測量: 如果手邊有萬用電表或示波器,可以直接測量微控制器PWM輸出腳位在高電位時的實際電壓,以及連接到驅動器輸入腳位時的電壓。這可以幫助你確認實際的電壓是否符合要求,同時也能發現是否有電壓跌落或雜訊問題。

舉個例子,如果你的微控制器輸出3.3V的PWM訊號,而你使用的馬達驅動器晶片要求V_IH至少為3.5V才能識別為高電位,那麼即使有PWM訊號,驅動器也可能無法正常工作,因為它總是把你的3.3V訊號當成低電位。這時候,你就需要使用一個「邏輯電平轉換模組」來將3.3V的訊號提升到5V,然後再輸入給驅動器。