折戟沉沙鐵未銷指誰:詩意背後的千古謎題與歷史沉思

你或許也曾在某個時刻,腦海中迴盪起那句蕩氣迴腸的詩:「折戟沉沙鐵未銷,自將磨洗認前朝。」這句出自晚唐詩人杜牧《赤壁》的千古名句,不僅繪聲繪影地勾勒出歷史的斑駁印記,更引發了許多人對於「折戟沉沙鐵未銷指誰」的好奇與探尋。究竟,這把未鏽蝕的斷戟,究竟指向了哪位叱吒風雲的英雄呢?

答案,其實就在詩的後半段,明確而清晰地揭示了。「折戟沉沙鐵未銷」這句詩,最直接且公認地指向了三國時期吳國的大都督——周瑜。 它所訴說的,正是周瑜在著名的「赤壁之戰」中,憑藉天時地利人和,以寡擊眾,擊敗曹操百萬大軍的輝煌勝利。詩人透過一個偶然發現的斷戟,帶我們回溯那場改變歷史走向的關鍵戰役,同時也寄寓了對英雄成敗與歷史偶然性的深沉思考。

Table of Contents

深入剖析詩句:不僅是誰,更是什麼

要真正理解「折戟沉沙鐵未銷」的深意,我們必須從杜牧這首《赤壁》詩的整體來細細品味。這短短二十個字,卻蘊含了極為豐富的歷史意象與詩人獨到的見解。

詩句出處與作者:《赤壁》與杜牧的歷史觀

這首名為《赤壁》的七言絕句,是晚唐詩人杜牧的作品。杜牧,字牧之,號樊川居士,與李商隱合稱「小李杜」。他不僅是位傑出的詩人,更對歷史有著深刻的洞察力。他的詩歌往往從歷史事件中汲取靈感,進行哲學性的反思,這使得他的作品在豪邁中帶有一絲清醒的批判性。

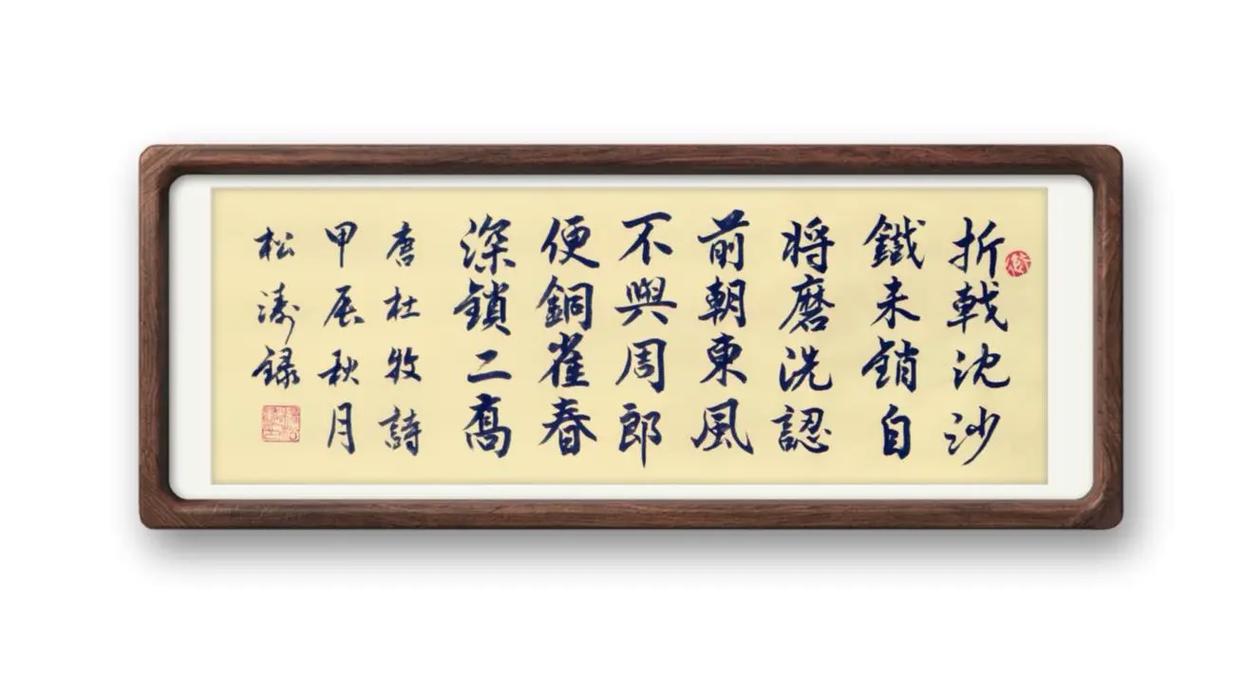

折戟沉沙鐵未銷,自將磨洗認前朝。

東風不與周郎便,銅雀春深鎖二喬。

這首詩的意境,是詩人在赤壁古戰場憑弔時有感而發。他並非單純地歌頌英雄,而是以一個偶然的發現為引子,將歷史的宏大敘事與個人的細微觀察巧妙地結合起來。

字面解析與深層意涵:一把斷戟,萬古風流

- 「折戟沉沙鐵未銷」: 這句開篇即呈現一個極為具象的畫面——一把斷裂的戟,沉埋在泥沙之中,令人驚奇的是,它的鐵質竟然還沒有完全鏽蝕。這不僅僅是實物的描繪,更是一種強烈的象徵。「折戟」代表著戰役的慘烈與兵器的損毀,「沉沙」則暗示著歲月的流逝與歷史的塵封。然而,「鐵未銷」卻是點睛之筆,它告訴我們,儘管時光荏苒,那場戰役的影響力,那段歷史的記憶,卻依然鮮活如初,鋒芒猶在,不曾被完全磨滅。這把戟,成了承載歷史記憶的媒介,一個無聲的見證者。

- 「自將磨洗認前朝」: 這句詩描寫的是詩人(或任何一個偶然拾獲者)親手將這柄斷戟從泥沙中取出,仔細擦拭後,辨認出它來自於前朝的兵器。這強調了歷史的偶然發現性與個人視角的介入。歷史的真相往往隱藏在細節之中,需要後人去發掘、去考證,去「磨洗」歲月的塵埃,才能「認」出它的真實面貌。

- 「東風不與周郎便」: 這是整首詩的關鍵句,直接點出了「折戟」所指的英雄——「周郎」,即周瑜。這裡「便」是便利、幫助的意思。詩人設想了一種「如果」的情境:如果當時決定赤壁之戰勝敗的東南風沒有在關鍵時刻刮起,沒有給予周瑜施行火攻的便利,那麼結果將會截然不同。這句話深刻地揭示了歷史的偶然性與時運的重要性,即便英雄有蓋世之才,也需要天時的配合才能成就大業。

- 「銅雀春深鎖二喬」: 這是詩人基於前一句的假設,描繪了曹操如果勝利可能出現的後果。曹操曾揚言攻打東吳是為了「攬二喬於東南兮,樂朝夕之與共」,想要得到江東美人大喬和小喬(她們分別是孫策和周瑜的妻子)。「銅雀台」是曹操在鄴城修建的豪華樓閣。這句詩意味著如果周瑜敗了,曹操不僅能統一南方,還能將二喬鎖於銅雀台。這不僅反襯了周瑜勝利的重大意義,也帶有一絲詩人對美人命運的憐惜與對戰爭殘酷的感慨,同時也巧妙地諷刺了曹操的野心與情慾。

總體來看,杜牧這首《赤壁》並非單純緬懷周瑜,而是透過周瑜的勝利,探討了「時勢造英雄」與「英雄造時勢」的辯證關係,強調了歷史發展中天時地利人和的綜合作用,以及偶然因素對歷史走向的影響。

周瑜與赤壁之戰:鐵戟背後的歷史巨浪

既然「折戟沉沙鐵未銷」明確指向周瑜,那麼我們就不能不詳細回顧這場決定了三國鼎立格局的關鍵戰役——赤壁之戰。這場戰役不僅是周瑜軍事生涯的巔峰,更是中國歷史上以少勝多的經典範例。

赤壁之戰的背景與局勢

公元208年,曹操在北方基本統一後,雄心勃勃,率領號稱百萬(實際約20萬至30萬)大軍南下,目標直指江南,欲一舉消滅孫權和劉備的勢力,統一天下。當時的孫權佔據江東,劉備則在荊州新敗,勢力微弱,倉皇南逃。面對曹操的巨大壓力,是戰是降,成為孫劉兩家面臨的嚴峻考驗。

在孫權陣營中,主戰派與主和派爭論不休。最終,周瑜、魯肅等主戰派力排眾議,勸說孫權與劉備結盟,共同抗曹。這場戰役,關乎孫劉兩家生死存亡,也關乎天下大勢的走向。

關鍵人物與策略:周瑜的智勇與謀略

赤壁之戰之所以能以弱勝強,離不開一系列關鍵人物的智謀與膽略:

- 周瑜(孫吳大都督): 作為孫劉聯軍的總指揮,周瑜展現了卓越的軍事才能和戰略眼光。他清醒地認識到曹操的劣勢(北方士兵不習水戰、疾病流行、戰線拉長),堅定主戰,並設計了火攻曹軍戰船的關鍵策略。他面對強敵毫無懼色,堅信可以取勝。

- 諸葛亮(劉備軍師): 儘管《三國演義》將諸葛亮塑造成戰役的絕對主導者,但史實中諸葛亮主要是作為劉備的使者促成孫劉聯盟,並在戰術上有所貢獻,但赤壁之戰的核心指揮權和主要戰術設計者是周瑜。

- 黃蓋(孫吳老將): 策劃了「苦肉計」,假意投降曹操,為火攻創造了條件。他甘願承受杖罰,忍辱負重,體現了老將的忠勇。

- 龐統(劉備謀士,後入蜀): 據說他曾向曹操獻「連環計」,勸說曹操將戰船用鐵鏈連鎖起來,以減少顛簸。這對北方人不習水戰的曹軍士兵來說確實舒適,卻為後來的火攻創造了致命的便利。

「東風」的決定性作用與戰役影響

火攻之計雖妙,但最大的變數便是風向。長江下游冬季盛行西北風,若用火攻,火勢只會吹向己方。然而,就在黃蓋假降準備點火之際,出乎意料的東南風刮了起來,這便是杜牧詩中「東風不與周郎便」所指的「東風」。正是這股突如其來的東南風,使得火船得以順風而下,猛烈地衝向曹操連環相連的戰船。

熊熊烈火迅速蔓延,曹軍戰船被燒毀殆盡,士兵死傷慘重,潰不成軍。曹操被迫下令撤退,但在敗逃途中又遭遇孫劉聯軍追擊,損失慘重,狼狽逃回北方。

赤壁之戰核心數據概覽

雖然具體的兵力數字在史書記載中常有誇大,但大致的兵力對比和戰役結果是明確的:

| 項目 | 孫劉聯軍 | 曹操軍 |

|---|---|---|

| 主將 | 周瑜、程普、劉備、諸葛亮 | 曹操 |

| 大致兵力 | 約5萬(周瑜3萬+劉備2萬) | 號稱80萬,實際約20-30萬 |

| 主要戰術 | 火攻、趁勢追擊 | 水陸並進、以量取勝(但敗於火攻) |

| 關鍵因素 | 天時(東南風)、地利(水戰優勢)、人和(孫劉聯盟、將士用命) | 輕敵、士兵水土不服、疾病流行 |

| 戰役結果 | 孫劉聯軍大勝,曹操軍潰敗 | 曹操未能實現統一天下,被迫退回北方 |

| 歷史影響 | 奠定三國鼎立格局,周瑜名聲大振 | 成為曹操一生中最大的敗仗 |

赤壁之戰的勝利,不僅徹底粉碎了曹操統一南方的夢想,更為孫權和劉備贏得了寶貴的發展空間,促成了三國鼎立局面的正式形成。而周瑜,也因此戰而名垂青史,成為後世景仰的軍事家。

杜牧的詩意批判與歷史反思

杜牧這首《赤壁》最令人玩味之處,並非簡單的歌功頌德,而是在讚歎周瑜功績的同時,注入了詩人對於歷史與命運的深沉思考。

為何杜牧要寫這首詩?

杜牧身處晚唐,正是唐朝由盛轉衰的時期。藩鎮割據、內憂外患,讓他對歷史的興衰、英雄的成敗有著更為敏銳的洞察。他借赤壁之戰,或許是想表達:

- 對功過成敗的省思: 歷史的成就往往是多重因素疊加的結果,英雄的個人能力固然重要,但時運、機遇也扮演著不可或缺的角色。

- 對「天命」的感慨: 儘管人力可為,但最終仍有不可控的「東風」影響結果。這是一種對歷史宿命論的半肯定半質疑,提醒人們在追求成功的同時,也要保持謙卑。

- 借古諷今的可能性: 杜牧常常將歷史事件與當代社會聯繫起來。這首詩也可能隱含著對當時統治者不能把握時機、碌碌無為的婉轉批評。

英雄的局限性與時運:不僅是能力,更是機遇

「東風不與周郎便」這句話,正是杜牧詩意的核心。它沒有否定周瑜的才華和功績,卻強調了即使是像周瑜這樣英勇卓越的將領,其最終的勝利也離不開「東風」——也就是說,離不開某種偶然性、某種不可預見的有利條件。這對那些盲目崇拜英雄,或者將成功完全歸因於個人能力的觀點,構成了一種溫和而深刻的挑戰。

詩人似乎在提醒我們,歷史的發展,乃至個人的命運,並非一條直線,而是充滿了變數和意外。即便是偉大的英雄,也可能因為一個微小的「如果」而徹底改變結局。這種對偶然性和時運的強調,使得這首詩超越了單純的歷史敘事,具有了更為普遍和深刻的哲學意味。

「折戟」作為歷史符號:殘骸亦能發人深省

那柄「折戟沉沙鐵未銷」的斷戟,在杜牧的筆下不再僅僅是一件廢棄的兵器。它成為了一個強大的歷史符號,一個跨越時空的連接點。它告訴我們:

- 歷史的殘響: 即使是微不足道的歷史遺物,也能承載著波瀾壯闊的記憶。當我們觸摸這些殘骸時,彷彿能聽到歷史的回聲。

- 記憶的永恆: 「鐵未銷」暗示著某些歷史事件的影響是如此深遠,即使數百年過去,它們的本質、它們帶來的教訓,依然保持著鮮活的力量,不曾被歲月的鏽蝕徹底吞噬。

- 個人的視角: 「自將磨洗認前朝」則點出了後人對歷史的解讀與追溯。歷史並非冰冷的記錄,它需要我們去靠近、去思考、去「磨洗」,才能揭示出新的意義。

杜牧以一柄斷戟引發千古悠思,其妙處在於小中見大,平凡中見非凡。它讓我們明白,歷史的魅力,常常就在於那些被忽略的細節,以及它們背後所隱藏的無盡玄機。

「鐵未銷」的現代啟示:歷史的殘響與永恆的警示

「折戟沉沙鐵未銷」之所以能流傳千古,不僅僅因為它點明瞭周瑜的功績,更因為它觸及了人類對歷史、命運、英雄、以及偶然性的共同情感和思考。這句詩所蘊含的「鐵未銷」意象,即便在今天,也給予我們諸多啟示。

歷史的影響力:本質與教訓永存

「鐵未銷」象徵著歷史事件的影響力,即使時間流逝,其本質和教訓依然存在。這提醒我們:

- 學習歷史的重要性: 過去的成功與失敗,其根源與脈絡並未因時間而腐蝕。我們應該時常「磨洗」這些歷史的「斷戟」,從中汲取經驗與教訓,避免重蹈覆轍。

- 事件的持久性: 某些關鍵事件,如赤壁之戰,其影響是深遠而持續的。它們不僅塑造了當時的格局,也為後世的發展奠定了基礎,其「鐵未銷」的本質始終影響著我們。

面對複雜局勢:能力與時機並重

杜牧透過「東風不與周郎便」的假設,深刻揭示了英雄成功不僅依賴於個人能力,更需要把握「東風」——即時機、環境與運氣。這給予現代人面對複雜局勢時重要的啟示:

- 綜合考量: 在決策時,不能僅僅依賴自身的能力或主觀意願,更要全面評估外部環境、市場趨勢、時機等不可控因素。有時候,最聰明的策略是等待「東風」。

- 善於借勢: 真正的智者不僅能創造趨勢,更懂得順應趨勢、借勢而為。周瑜的成功,一部分也在於他敏銳地捕捉到了「東風」的契機。

對「絕對成功」的警醒:謙遜與變通

詩句間流露出的對偶然性的強調,也讓我們對「絕對成功論」保持警惕。它提醒我們:

- 謙遜的態度: 即使取得了巨大成就,也應認識到其中可能包含著運氣和不可控因素。保持謙遜,才能持續進步,避免因驕傲而導致失敗。

- 變通與適應: 既然「東風」不一定每次都來,那麼面對不利的風向,我們是否具備調整策略、靈活應變的能力?這是在快速變化的現代社會中生存與發展的關鍵。

「折戟沉沙鐵未銷」不僅是一句描繪歷史場景的詩句,更是一面映照人類經驗與智慧的鏡子。它讓我們對英雄的理解更為全面,對歷史的解讀更為深刻,對自身的處境更為清醒。

常見相關問題與深度解析

Q1: 為什麼詩中不直接點名周瑜,卻要用「折戟沉沙鐵未銷」來隱喻?

杜牧在《赤壁》詩中,開篇以「折戟沉沙鐵未銷」的意象來引導,而非直接點名周瑜,這正是古典詩歌藝術的精妙之處,體現了詩人高超的寫作技巧與獨特的藝術追求。

首先,這種寫法增加了詩歌的含蓄美和感染力。如果一開始就直說周瑜,雖然明確,但卻少了那份歷史的神秘感和偶然性。通過「折戟沉沙」這個具體的物象,詩人創造了一個引人入勝的開端,讓讀者首先被這個歷經歲月卻依然堅韌的殘破兵器所吸引,彷彿置身於古戰場,親手觸摸歷史的痕跡。這種以物喻人、以小見大的手法,使得詩歌更具畫面感和聯想空間,讀者的情感也隨之被帶入到對「前朝」的追溯與好奇之中。

其次,這也符合詩歌意象化的表達方式。詩歌往往通過具體的意象來承載抽象的意義和情感。「折戟」不僅僅是一把斷戟,它代表著戰爭的殘酷、歲月的流逝,以及某段重要歷史的物證。「鐵未銷」則象徵著這段歷史的影響力歷久彌新。這些意象共同營造出一種深沉、厚重的歷史氛圍,為詩歌後續對赤壁之戰和周瑜的點評埋下了伏筆,使得「東風不與周郎便」的出現顯得水到渠成,更具震撼力。這種鋪陳與揭示的寫法,也讓詩歌的結構更具層次感和藝術張力。

Q2: 除了周瑜,這句詩還可能指代其他人或事嗎?

從杜牧《赤壁》這首詩的上下文和明確的詩意來看,「折戟沉沙鐵未銷」這句詩在原詩語境中,其指向性是極其明確的,就是指代與赤壁之戰相關的周瑜及其勝利。詩歌的第三句「東風不與周郎便」直接點出了「周郎」,使這個指代無可辯駁。因此,在理解杜牧這首詩的本意時,我們不應作其他人物或事件的解讀。

然而,如果跳脫出原詩的具體語境,將「折戟沉沙鐵未銷」作為一個獨立的詩句或一個意象來理解,它確實可以被廣泛地引申,甚至可以用來形容其他具有類似特徵的人或事。例如:它可以指代那些雖然時光流逝、歲月變遷,但其精神、思想、影響力依然不朽的人或事;也可以指代那些埋沒於歷史長河中,卻仍保有其本真或重要價值的遺跡或文化遺產;甚至可以指那些曾經輝煌一時,最終失敗卻留下深遠影響的未竟事業或英雄人物。但在這種情況下,這已經是對詩句意象的「二次創作」或「引申解讀」,而非杜牧原詩的本意。所以,回答這個問題,必須區分開原詩的確切指向和後世對詩句意象的廣泛引申。

Q3: 「東風不與周郎便」這句話在後世有何引申義?

「東風不與周郎便」這句話,源於杜牧對赤壁之戰中周瑜勝利的深層思考,其寓意超越了具體的歷史事件,在後世產生了極為廣泛而深遠的引申義。它已經成為一句經典的俗語,用來概括成功所必需的「天時地利人和」中的「天時」或「時運」因素,強調外部條件的重要性。

最直接的引申義就是,它用來表示做成一件事情,除了自身的努力和能力之外,還需要具備有利的客觀條件或恰到好處的時機。 如果缺乏這些外部的「東風」,即使能力再強,準備再充分,也可能功敗垂成。這句話提醒人們,成功並非完全由個體決定,它往往是多種複雜因素綜合作用的結果。例如,在商業競爭中,如果市場環境不佳,即使產品再好,也難以取得成功;在個人事業發展中,如果沒有遇到好的機會或恰當的平台,才能也可能難以施展。

進一步來說,這句話也常被用來表達一種對命運或偶然性的感慨。 它暗示了人力的有限性,以及世事難料的變數。有時候,一個人的成功或失敗,並非完全取決於他是否足夠聰明或足夠努力,還可能受到一些無法預測或控制的因素影響。這種對偶然性的認識,既可能帶有幾分無奈,也可能促使人們在面對挑戰時更加審慎,並學會謙卑地看待成就。因此,這句話提醒我們,在追求目標的同時,也要學會審時度勢,把握時機,甚至在不利條件下學會變通或等待。

Q4: 杜牧對於英雄人物的看法是怎樣的?

杜牧對於英雄人物的看法,從《赤壁》這首詩中可見一斑,他並非單純地歌頌英雄的偉大,而是傾向於一種更為理性、客觀且帶有深沉反思的視角。他似乎在挑戰傳統上對英雄個人能力無限推崇的觀點,將英雄的成就置於更宏大的時空背景和偶然因素中去考量。

首先,杜牧肯定英雄的傑出才能,但更強調了偶然性與時運對英雄成就的決定性影響。 他並沒有否認周瑜作為軍事天才的卓越,但他特意提出了「東風不與周郎便」的假設,這句話暗示了即便周瑜這樣蓋世的英雄,其最終的勝利也離不開「東風」——即所謂的「天時」。這說明杜牧認為,英雄的能力固然重要,但若無外在的有利條件或機遇,其才能也可能無法完全發揮,甚至功敗垂成。這種視角避免了對英雄的盲目崇拜,而是將他們視為歷史洪流中的一部分,其成敗與否,既受個人主觀能動性影響,也深受客觀環境制約。

其次,杜牧對英雄的看法也帶有警世意味。 他通過對赤壁之戰這樣一個關鍵轉折點的描寫,間接表達了對當時統治者不能把握時機、碌碌無為的失望。他可能是在借古諷今,提醒當權者應當像周瑜那樣,不僅具備才幹,更要能審時度勢,把握稍縱即逝的機會,否則即便有優勢也可能一敗塗地。這使得他的詩歌不僅僅是歷史評論,更是一種對現實的關懷與批判。

總體而言,杜牧筆下的英雄形象是複雜而多維的。他們既有超凡的能力和膽識,但也受到命運和環境的制約。杜牧不迷信個人英雄主義,而是以一種更為辯證和宏觀的視角,看待英雄在歷史進程中的地位和作用。他的這種見解,在當時眾多頌揚英雄的詩作中,顯得尤為獨特和深刻。

結語:一柄鏽鐵,千載風流

「折戟沉沙鐵未銷」這句詩,如同一柄被歲月塵封卻依然鋒利的斷戟,承載著赤壁之戰的硝煙與周瑜的輝煌。它不僅為我們解答了「指誰」的歷史之謎,更引領我們深入探究了杜牧這位詩人對英雄、命運與歷史偶然性的獨特見解。

從這柄「鐵未銷」的斷戟中,我們看見了歷史的殘酷與無常,也感受到了英雄氣概的永恆。它提醒我們,無論身處何種境地,都應當像那把未曾鏽蝕的鐵戟一樣,保持內在的堅韌與清醒。即使不能左右「東風」的到來,我們依然可以努力磨礪自身,等待時機,或學會逆風而行,這便是這句千古名句,給予我們最深刻的啟示。

歷史,從來不是冰冷的事件羅列,而是充滿了生命力的故事。而「折戟沉沙鐵未銷」這八個字,便是其中最為動人心魄的一章。