小孩為何會偷東西?深入探討孩子偷竊行為的心理、成因與有效應對策略

Table of Contents

小孩為何會偷東西?深入剖析孩子偷竊行為的心理、成因與有效應對策略

欸,小芳媽媽最近心頭好重,愁眉苦臉地跟我說,她發現小學五年級的孩子小明,竟然偷偷拿了同學的橡皮擦,而且已經不是第一次了。聽到這事,她又氣又急,不知道該怎麼辦才好。相信很多爸媽,一旦遇到孩子偷竊這種事,心裡肯定會焦慮不已,甚至會想:「我的孩子是不是變壞了?」、「我是不是哪裡沒教好?」

其實啊,當我們發現孩子有偷竊的行為時,先別急著貼上「壞孩子」的標籤,也別太過度恐慌。這個行為的背後,往往隱藏著許多複雜的原因。理解這些原因,才是我們能有效幫助孩子的關鍵第一步!

快速回答:小孩為何會偷東西?

簡潔來說,孩子會偷東西,主要原因不外乎以下幾點:

- 所有權概念模糊:特別是幼小的孩子,他們可能還分不清什麼是「我的」、什麼是「別人的」。

- 需求未被滿足:這可能包括物質上的渴望(想要卻得不到),或是心理上的需求(缺乏愛、關注、安全感)。

- 情緒困擾的表達:孩子可能透過偷竊來宣洩壓力、焦慮、憤怒、挫敗感,或是因為無法表達內心的感受。

- 尋求關注:當孩子感覺被忽略時,偷竊行為可能是他們試圖引起父母或大人注意的一種方式,即使知道會被責罵。

- 模仿與同儕壓力:可能是模仿身邊的人,或是為了融入群體、滿足同儕間的期待而做出不當行為。

- 缺乏界線與規則:家庭管教鬆散,孩子對行為後果沒有清晰的認知。

- 衝動控制能力不足:有些孩子,尤其是年紀較小或有特定發展需求的孩子,可能難以控制當下的衝動。

這絕對不是一個簡單的「好」或「壞」的二元問題。它更像是一個訊號,提醒我們去看看孩子內在到底發生了什麼事。

深入剖析:孩子偷竊行為背後的複雜心理

講到孩子偷東西,很多爸媽第一個反應就是「丟臉」、「怎麼會這樣?」但各位爸媽啊,請容我說句真心話,孩子偷竊,很少是出於惡意,更多時候,它是一個「警訊」。這個警訊告訴我們,孩子可能在某些方面需要我們的幫助、理解與引導。

不是「壞」孩子:理解發展階段與行為動機

孩子對「所有權」和「偷竊」的理解,其實是會隨著年齡和認知發展而改變的喔。我們不能用大人的標準,直接去套用在孩子身上。

-

幼兒時期(約2-5歲):

這個階段的孩子,對「我的」和「你的」概念還很模糊。他們看到喜歡的東西,就直覺地拿走,認為「我喜歡,它就是我的」。他們可能沒有「偷竊」的道德概念,也不知道這會讓別人感到不開心。這時候的行為,通常不是故意的,更像是對世界的一種探索和嘗試。

我的觀察是:在幼兒園或小班,老師們常會看到孩子把公共玩具或別人的蠟筆放進自己的包包。這時候,溫柔而堅定地引導他們「這是大家的,我們玩完要放回去喔」或是「這個是小花妹妹的,你要玩可以問她可不可以借,不可以自己拿走喔」,比嚴厲斥責更有用。重點是建立「物權」概念。

-

學齡期(約6-12歲):

到了這個年紀,孩子通常已經清楚知道「偷竊」是不對的行為,也知道這會給別人帶來麻煩或傷心。如果這時候他們還是有偷竊行為,那背後的原因就更值得我們深入探究了。可能不再是單純的不懂,而是情緒、心理或環境因素在作祟。

-

青少年時期(13歲以上):

青少年的偷竊行為,原因可能就更加複雜了。它可能跟同儕壓力、尋求刺激、對抗權威、身份認同危機、自尊問題,甚至是一些更深層次的心理困擾有關。這個階段的溝通更需要技巧和耐心。

孩子偷東西的常見原因,不只一種喔!

就像我前面提到的,孩子偷東西的原因是多樣的。光是猜測是沒用的,我們需要仔細觀察和傾聽,才能找到真正的癥結點。以下我列出一些比較常見的原因,讓爸媽們參考看看:

-

物質慾望未被滿足:

這大概是最直觀的原因了。孩子可能很想要某個玩具、某款新潮的球鞋、或是同學手上有的那包零食,但爸媽不買給他,或是家庭經濟狀況不允許。在強烈的渴望下,加上控制力不足,就可能選擇用偷竊的方式來滿足自己的慾望。

「我好想擁有那個鋼鐵人模型,可是媽媽說太貴不給買,同學都有……」這種想法,在孩子腦中可能就會發酵。

-

情感需求或關注的缺乏:

這常常是被爸媽們忽略,卻非常關鍵的一個點!有些孩子在家庭中感覺被忽略了,可能是爸媽太忙、兄弟姐妹太多,或是父母關係緊張,導致孩子沒有獲得足夠的關注和愛。他們會發現,當自己「搞出事情」的時候,爸媽反而會把注意力轉向自己。即便這個注意力是負面的斥責,對他們來說,也好過被完全忽視。

「如果我乖乖的,爸媽都沒注意到我;但只要我一犯錯,他們就會衝過來罵我,至少他們是在乎我的……」這種扭曲的邏輯,在孩子心裡可能正在悄悄運作。

-

情緒管理與表達困難:

孩子跟大人一樣,也會有生氣、難過、焦慮、挫敗的時候。但他們不像大人,能夠用語言清晰地表達自己的情緒。當內心充滿負面情緒又無法宣洩時,偷竊就可能成為一種發洩的管道,或是一種變相的「求救」信號。例如,在學校被霸凌卻不敢說,偷竊可能成為一種對抗或自我保護的方式。

一個被老師罵、回家又被爸媽碎念的孩子,可能覺得自己很無助,偷竊某個小東西,或許能讓他感受到一點點的「掌控感」。

-

同儕壓力與歸屬感:

尤其是青少年時期,孩子非常重視同儕關係。為了融入某個小團體,或是為了證明自己的「勇敢」、「義氣」,他們可能會被煽動去偷東西。又或者,看到同伴們都有某樣流行物品,自己卻沒有,為了不被排擠,也可能動起歪腦筋。

「如果我不跟著他們一起做,我就不是這個圈子的人了……」這種想法對青少年來說,壓力是很大的。

-

模仿與學習:

如果孩子身邊的大人,像是父母、親戚或主要照顧者,本身就有不誠實的行為(例如:拿公司的文具回家用、佔小便宜、偷帶東西離開),孩子從小耳濡目染,可能會誤以為這些行為是被允許的,甚至沒有意識到這就是「偷」。他們學到的,是「只要不被發現就沒關係」的錯誤觀念。

「我看到爸爸也把辦公室的筆帶回家用啊,那為什麼我不可以拿同學的橡皮擦?」這種疑惑,孩子可能不會說出口,但會默默觀察並模仿。

-

家庭界線模糊或管教不當:

有些家庭對所有權的界線不夠清楚,例如家裡的東西隨意拿取、彼此不問自取,或是父母對孩子的行為沒有明確的規範和一致的管教。如果孩子在家裡可以隨意拿走大人的錢包、零食,卻沒有被明確制止或教導,他會很難理解為什麼去外面拿別人的東西就不行。

如果孩子在外面犯了錯,父母只是輕描淡寫地說「下次不要這樣」,而沒有讓他承擔後果,孩子很難真正學到教訓。

-

衝動控制能力不足:

這類孩子可能沒有惡意,只是看到喜歡的東西,當下衝動就拿了,沒有經過思考。這可能是因為他們的專注力較差、情緒調節能力還在發展中,或是有注意力不足過動症(ADHD)等情況,導致他們在做事前無法好好三思。

-

精神健康議題:

雖然比較少見,但有些孩子會因為情緒障礙、焦慮症、憂鬱症,甚至行為規範障礙症等精神健康問題而出現偷竊行為。這時,偷竊可能只是其潛在問題的症狀之一,需要更專業的評估和治療。

我的評論:遇到這種情況,爸媽自己很難判斷,一定要尋求兒童身心科醫師或專業心理師的協助,千萬不要拖延。

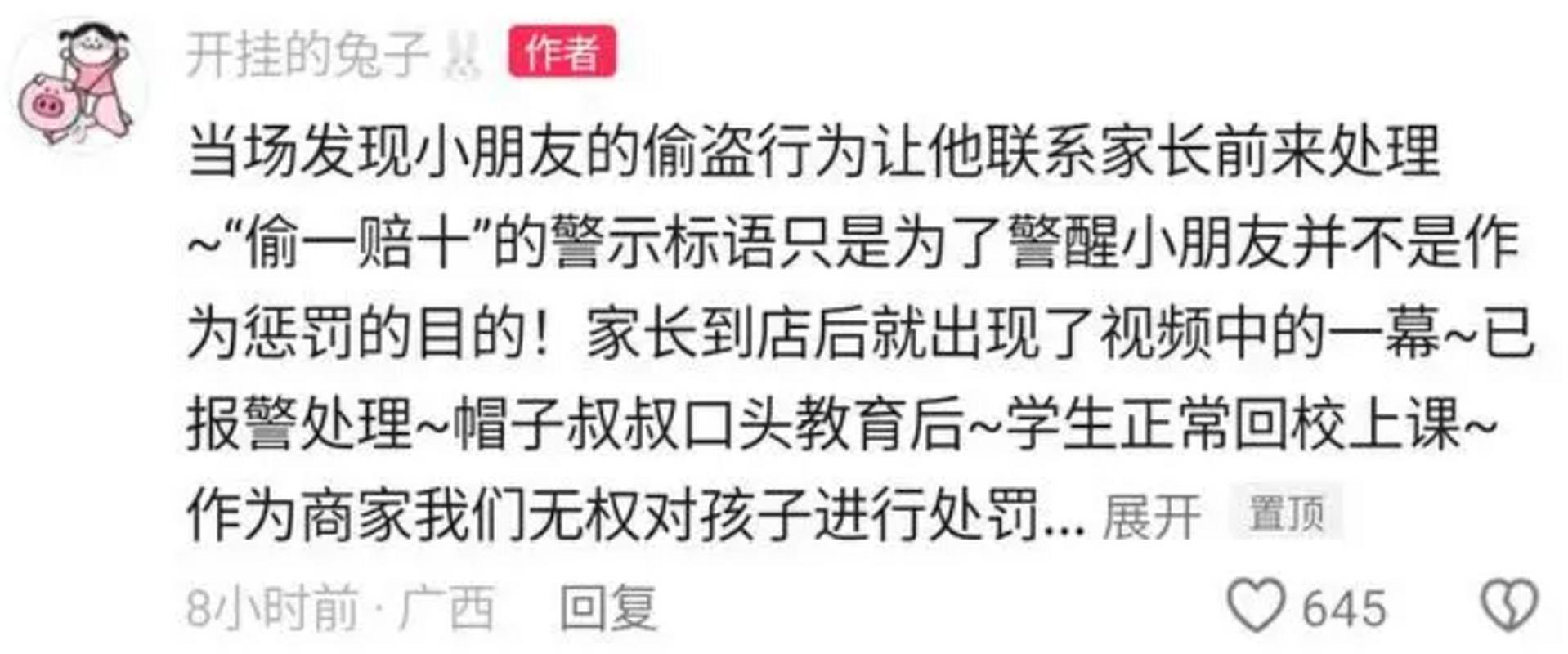

當發現孩子偷東西時,爸媽該怎麼辦?冷靜且有效的應對步驟

當「孩子偷東西」這個事實擺在眼前,很多爸媽的腦袋可能一片空白,接著就是爆炸式的憤怒或巨大的失望。但是啊,各位爸媽,這個時候最需要的就是「冷靜」!您的反應,決定了這件事對孩子未來的影響。以下我會一步一步教你如何有效處理:

-

保持冷靜,避免情緒化:

我知道這很難,但深呼吸!在情緒高漲的時候,我們很容易說出傷害孩子自尊的話,甚至貼上「小偷」的標籤。這樣的標籤會讓孩子認定自己就是壞人,反而更難矯正行為。請記住,孩子是行為犯錯,而不是本質上的「壞」。

在氣頭上,您可以先暫時離開現場,讓自己冷靜下來,等情緒平穩後再跟孩子談。這樣才能進行有效的溝通,而不是一場發洩情緒的「罵街」。

-

確認事實,但避免審問:

不要用審問犯人的語氣質問孩子:「你是不是偷了東西?快說!」這樣只會讓孩子感到害怕、羞愧,甚至撒謊來保護自己。用開放、溫和的語氣說:「我發現這個東西(或這筆錢)在這裡,我知道它不是你的/家裡的。你能跟我說說這是怎麼回事嗎?」給孩子一個解釋的機會。

即使孩子一開始不承認,也不要咄咄逼人。可以告訴他:「沒關係,我知道說實話可能很難,但我們很想了解發生了什麼事,這樣才能幫助你。」

-

同理孩子的情緒,而非行為:

在孩子說出原因後,即使原因聽起來很牽強,也要先嘗試理解他當下的感受。「我知道你很想要那個玩具,因為它看起來真的很有趣,你一定覺得沒有很難過對不對?」、「我知道你可能覺得被忽略了,很希望爸媽多看看你,所以才做了這件事嗎?」

但請注意,同理情緒不代表認同行為。理解他的感受,然後再明確指出行為的錯誤:「但是,不管你有多想要那個玩具,或是多麼希望爸媽的注意,拿別人的東西都是不對的行為,因為這會傷害到別人,也會讓別人難過。」

-

清楚說明行為的後果與錯誤性:

孩子必須明確知道偷竊行為的嚴重性。用孩子能理解的方式解釋:「你拿走別人的東西,會讓那個同學很傷心,他可能會找不到,會很難過。而且,這會讓別人對你失去信任,覺得你是不誠實的孩子。」強調對他人和對自己的影響。

可以舉例說明:「如果你的東西被別人拿走了,你會有什麼感覺?」讓孩子換位思考。

-

討論補償與承擔責任:

這是非常重要的一步!讓孩子學習為自己的錯誤承擔責任,而不是只是被罵一頓就了事。這可以包括:

- 歸還物品:如果可以,帶著孩子親自去歸還物品,並讓孩子道歉。這需要很大的勇氣,但對孩子的品格發展很有幫助。

- 賠償:如果是錢或其他無法歸還的物品,讓孩子用自己的零用錢,或是透過做家事賺取費用來賠償。這會讓他體會到付出的代價。

- 道歉:引導孩子寫道歉信或當面道歉,真心為自己的行為負責。

在執行補償時,爸媽要全程陪伴,給予支持,而不是讓孩子獨自面對。

-

找出行為背後的原因,並給予支持:

完成了對行為的處理後,更重要的是去探究深層原因。這可能需要多次的溝通和觀察。如果孩子是因為渴望某樣東西,可以一起討論替代方案,例如:透過努力得到獎勵、存錢購買等。如果是情感需求未被滿足,爸媽就要反思自己是否給予孩子足夠的陪伴和關注,並嘗試改變溝通模式。

「我知道你很想要那個,我們來想想看,除了偷,還有沒有其他方法可以得到它呢?」引導孩子思考解決問題的策略。

-

加強家庭界線與規矩:

重新檢視家裡的規矩,並且堅定地執行。明確告訴孩子,什麼東西屬於誰,未經允許不能拿取。在家裡也要建立「物權」概念,例如:每個人都有自己的物品,未經同意不可隨意動用。這些都能幫助孩子更好地理解和尊重界線。

-

給予正面肯定,重建信任:

處理完畢後,不要一直把「小偷」的標籤掛在嘴邊,或在親友面前不斷提起。一旦孩子表現出好的行為,例如主動歸還、誠實認錯、努力賺錢賠償,都要給予立即的肯定和鼓勵,讓他知道爸媽依然相信他,也看到他努力改變的過程。重建信任是一個漫長但必須的過程。

-

尋求專業協助:

如果孩子屢次偷竊,且行為持續沒有改善;或者伴隨有其他情緒行為問題,如:脾氣暴躁、人際關係困難、憂鬱、焦慮等,那麼就必須考慮尋求專業的幫助,像是兒童心理師、輔導老師或兒童身心科醫師。他們能提供更深入的評估和治療建議,幫助家庭找到最適合的解決方案。

專業建議:切勿輕視反覆的偷竊行為,特別是當孩子已經進入學齡期,且偷竊物品價值越來越高,或伴隨說謊等其他行為問題時,這通常意味著孩子內心有著更深層的困擾,需要專業人士的介入。

預防勝於治療:如何從小培養孩子正確的所有權觀念與品格

與其等問題發生了才去補救,不如從一開始就幫孩子建立起正確的價值觀和品格。預防偷竊行為,其實是培養孩子誠實、有責任感、尊重他人的重要一環。以下是一些我常建議家長可以做到的事情:

-

從小建立清晰的所有權概念:

從孩子還小的時候,就可以明確告訴他們:「這是你的玩具車,那是媽媽的包包。」、「這個是大家的球,大家都可以玩,但玩完要放回原位。」讓他們理解物品是有歸屬的,不能隨意拿取。在日常生活中,每次拿取別人的東西前,都要教孩子先詢問:「我可以借用一下你的蠟筆嗎?」、「這個餅乾我可以吃嗎?」透過實際操作,孩子會逐漸建立起對物權的尊重。

-

滿足孩子的合理需求:

物質上的需求,爸媽可以根據家庭情況適度滿足。如果孩子想要某樣東西,但目前無法提供,可以引導孩子透過儲蓄、努力表現來獲得,教導他們延遲滿足的能力。更重要的是,要滿足孩子的情感需求,多花時間陪伴、傾聽他們的心聲、給予足夠的愛和肯定。當孩子內心是富足的,他們就不太需要透過不正當的方式來填補空虛。

-

教導情緒管理與表達:

幫助孩子認識自己的情緒,並學習用健康的、被社會接受的方式來表達。當孩子生氣、難過、挫敗時,引導他們說出來,而不是憋在心裡。可以教他們深呼吸、畫畫、寫日記,或是找爸媽聊聊。讓孩子知道,他們的情緒是被允許的,而且爸媽永遠是他們可以依靠和傾訴的對象。

-

提供足夠的關注與高品質陪伴:

與其每天問「功課寫了嗎?」、「考試考幾分?」,不如放下手機,跟孩子聊聊他在學校發生的趣事、今天開不開心、有沒有什麼煩惱。即使只有十分鐘,專注的陪伴也勝過長時間卻心不在焉的「同在」。當孩子感受到自己是被看見、被愛的,他們就不太會用負面行為來吸引注意。

-

建立清晰的家庭規則與一致性:

家裡的規矩要明確、合理,並且爸媽都要一致執行。例如:「未經允許,不能動別人的東西。」如果犯了錯,就要有相應的後果。規則和後果的明確性與一致性,能讓孩子建立起對規範的尊重和對行為界限的理解。避免朝令夕改,或是爸媽意見不合,這樣只會讓孩子感到混淆,不知道什麼是對什麼是錯。

-

成為孩子的榜樣:

爸媽是孩子最重要的老師。我們的一言一行,都會被孩子看在眼裡、記在心裡。我們是否誠實、守信?是否尊重他人的財物?是否在沒有人看見的時候也秉持正直?這些都會潛移默化地影響孩子。身教勝於言教,爸媽自己做得好,孩子自然會跟著學習。

-

培養同理心與社會責任感:

讓孩子學會站在別人的角度思考,體會他人的感受。可以透過故事、情境扮演來引導:「如果你的新玩具不見了,你會是什麼感覺?」、「如果你幫助了別人,他們會有多開心?」同時,也可以帶孩子參與一些公益活動或志工服務,讓他們體會幫助他人的快樂,培養對社會的責任感,進而理解尊重他人的重要性。

我的觀點與一些給爸媽的真心話

親愛的爸媽們,孩子會偷東西,對任何家庭來說都是一個巨大的挑戰。但請相信我,這不是世界末日,也不是證明你是一個失敗的父母。它是一個孩子向你發出的「求救信號」,一個讓你重新檢視親子關係、溝通方式和家庭教育的機會。

我常說,孩子是我們的一面鏡子。他們的問題行為,有時正反映著我們未曾察覺的家庭動力或孩子內心的需求。處理孩子偷竊的問題,不只是「制止行為」,更重要的是「修復關係」、「探索原因」和「教導正確的價值觀」。

這個過程可能很漫長,需要極大的耐心和智慧。您可能會感到疲憊、挫折,甚至沮喪。這時候,請記得尋求支持,可以是另一半、家人、朋友,甚至是專業的心理諮詢師。您不是一個人!

最重要的,還是要讓孩子感受到您的愛和支持,即使他犯了錯。告訴他:「爸媽永遠愛你,雖然我們不喜歡你做這件事,但我們會陪你一起面對,一起改進。」只有在充滿愛與信任的環境中,孩子才能勇敢地面對自己的錯誤,並從中學習成長。

常見相關問題與專業詳細解答

在處理孩子偷竊問題時,爸媽常常會遇到一些疑問。在這裡,我整理了一些常見問題,並提供更詳細的解答,希望能幫助到您。

孩子偷了錢,我該怎麼處理?

孩子偷錢,相較於偷取物品,對爸媽的衝擊可能更大,因為這涉及金錢與信任。處理方式會有些不同,但基本原則是相似的。

首先,**保持冷靜至關重要。**當你發現錢不見或孩子有多餘的錢時,不要立即質問「你是不是偷錢?」而是以觀察和引導的方式來接近。你可以說:「最近家裡有些錢放的位置變了,你可以告訴我你知道什麼嗎?」或是「你最近手上似乎有比較多的錢,這些錢是怎麼來的呢?」給孩子一個解釋的機會,不要一開始就預設立場他是「小偷」。

其次,**明確指出行為的錯誤性。**一旦確認孩子確實偷了錢,要非常嚴肅地讓孩子知道這個行為的嚴重性。「未經允許拿取別人的錢,是偷竊的行為,這是不對的。錢對每個人都很重要,它是用辛苦工作換來的。你拿了別人的錢,會讓他們很難過,也會失去對你的信任。」可以讓孩子了解錢的來之不易,例如讓他們知道爸媽賺錢的辛苦。這種情境教育會比單純的斥責更有效。

再來,**討論賠償與承擔責任。**這點絕對不能輕忽。讓孩子用自己的方式去「賠償」這筆錢。如果他有零用錢,就讓他從零用錢中扣除;如果沒有,可以讓他透過完成特定家務、勞動來「賺取」這筆錢,直到還清為止。這個過程是要讓他體驗到,不勞而獲是需要付出代價的,而且這個代價是真實的、需要努力的。賠償的過程,也是他學習對自己行為負責的機會。

最後,**探究深層原因並給予情感支持。**孩子偷錢的原因可能有很多:想買東西、想請朋友、被霸凌要交「保護費」、純粹覺得好玩刺激,或是想引起爸媽注意。一定要透過溫和的溝通,了解他偷錢的真正動機。如果發現是孩子的情感需求未被滿足,例如感到孤單、缺乏關注,爸媽就必須反思並調整與孩子的互動方式,給予更多愛與陪伴。如果發現孩子有物質上的強烈慾望,可以引導他們學習儲蓄、延遲滿足,或透過其他正當途徑來實現願望。

這是一個修復信任的過程,需要時間與耐心。

如果孩子屢次偷竊,是不是代表他變壞了?

孩子屢次偷竊,絕對會讓爸媽感到極度挫折、失望,甚至絕望,會開始擔心「我的孩子是不是真的學不乖,是不是變壞了?」但請別這麼快下定論!孩子屢次偷竊,通常不代表他「變壞了」,而是更強烈地暗示:**他內心有某些需求或困境,一直沒有被妥善地看見和解決。**

當偷竊行為反覆出現時,這可能意味著第一次、第二次的處理方式沒有真正觸及到問題的核心。可能原因包括:

- **深層需求未被滿足:**孩子可能持續感覺到愛或關注的匱乏、壓力無法宣洩、自尊心低落,偷竊成為他應對這些負面感受的唯一方式。

- **管教方式不夠有效:**可能是爸媽的管教不夠一致,規則模糊,或是沒有讓孩子真正為自己的行為承擔後果。如果孩子感覺到「偷了也沒什麼大不了」,就可能再犯。

- **環境因素:**孩子可能持續受到不當同儕的影響,或是生活環境中存在讓他模仿的負面行為。

- **衝動控制困難:**有些孩子可能在衝動控制方面有較大困難,即使知道不對,也難以自制。

- **潛在的身心問題:**屢次偷竊也可能是焦慮症、憂鬱症、行為規範障礙症等身心發展或情緒問題的徵兆。這時,行為的背後可能需要專業的評估和介入。

面對屢次偷竊,爸媽更需要**調整策略,而非加重懲罰。**這時候,單純的說教或責罵可能已經沒有效果了。您需要:

- **更深入地探索原因:**可能是需要更耐心的對話,或是引入專業人士(心理師、社工)來協助評估和溝通。他們可能會用不同的角度和方法來幫助孩子表達內心的困境。

- **檢視家庭環境與互動模式:**家庭成員之間的關係、溝通模式、壓力水平,都可能影響孩子。是否需要調整家庭氛圍,給予孩子更多正向的情感支持?

- **尋求專業協助:**當行為反覆出現且您感到無助時,務必尋求兒童心理健康專業人士的幫助。他們可以透過評估來判斷是否有潛在的身心問題,並提供行為矯正、家庭諮詢等專業治療方案。這不代表孩子是「有病」,而是孩子需要一種他自己無法處理的協助。

記住,屢次偷竊是行為的警訊,不是對孩子人格的最終判決。這是一個呼籲,讓您和孩子一起去面對和解決問題。只要方法得當,孩子還是可以學習,並且發展出誠實、負責任的品格。

如何教導孩子分辨「我的」和「別人的」?

教導孩子分辨「我的」和「別人的」是建立物權概念的基礎,也是預防偷竊的關鍵。這是一個需要從幼兒時期就開始,並持續不斷強化的過程。

首先,**從實際生活中的物品開始。**在家裡,明確指出哪些東西是「你的」,哪些是「爸爸媽媽的」,哪些是「哥哥姐姐的」。例如,指著孩子的玩具說:「這是你的樂高積木,它屬於你。」再指著自己的手機說:「這是媽媽的手機,這是媽媽的東西。」當孩子想要拿別人的東西時,引導他先問:「這是誰的?我可以拿嗎?」如果對方說不行,就要教導孩子尊重對方的意願。

其次,**強調「未經允許不能拿」的原則。**這是一個黃金法則,需要反覆強調。無論在家裡還是外面,都要教導孩子在拿取任何不屬於自己的東西之前,必須先徵得物主的同意。「即使你很喜歡,但它不是你的,在沒有經過主人同意前,我們不能隨便拿走喔。」甚至可以模擬情境,讓孩子練習如何詢問。

再來,**解釋物品的「來源」和「價值」。**讓孩子理解物品是如何來的。例如:「這本書是媽媽用工作賺來的錢買的。」、「這個玩具是爸爸送你的生日禮物。」這樣能讓孩子明白,每樣東西背後都有它的來源和價值,進而學習尊重。對於公用的物品,如公園的溜滑梯、圖書館的書,則要教導孩子:「這是大家的東西,大家都可以玩/看,所以我們要好好愛護它,玩完/看完要放回原位,這樣下一個人才有得用喔。」

同時,**讓孩子體驗擁有和失去。**當孩子擁有自己的物品時,可以讓他們自己管理,例如整理自己的玩具。如果他們沒有保管好自己的東西導致丟失或損壞,讓他們體驗到失去的感受,從而更懂得珍惜。同樣地,如果孩子丟失了物品,爸媽可以協助他尋找,但也要讓他理解這是因自己的疏忽造成的後果,下次要更小心。

最後,**爸媽要以身作則,做好榜樣。**在日常生活中,爸媽在拿取家人的東西時,也要做到先詢問。例如,媽媽拿爸爸的錢包,即使是夫妻,也可以說:「老公,我可以拿你錢包裡的錢去買菜嗎?」這種看似微小的行為,卻能給孩子樹立一個良好的榜樣,讓他們理解「尊重所有權」是大人們也普遍遵守的規範。

孩子偷東西被發現後,非常抗拒溝通怎麼辦?

當孩子偷東西被發現後表現出強烈的抗拒溝通,例如沉默不語、暴躁發脾氣、跑開躲避、甚至撒謊等,這通常表示他內心充滿了恐懼、羞愧、內疚,甚至憤怒。這時候,爸媽的處理方式就更需要耐心和技巧了。

首先,**給予孩子時間和空間。**如果孩子情緒反應激烈,強行溝通往往是無效的,甚至會加劇他的抗拒。你可以這樣說:「我知道你現在可能很生氣/很難過/很害怕,沒關係,你可以先到房間裡冷靜一下。等你準備好了,我們再來聊聊這件事,爸媽在這裡等你。」讓孩子知道,你理解他當下的情緒,並且願意給他時間平復。這不是放任,而是給予他控制情緒的機會。

其次,**降低對話的壓迫感。**當孩子情緒稍微平復後,選擇一個輕鬆的時機和環境來溝通,例如:一起吃飯、散步時,或是睡前。避免審問式的問話,改用更柔和的引導性語言。「我看到你好像有一些心事,最近是不是遇到什麼讓你不開心的事情啊?」或者「上次我們談到的那件事,你現在心情怎麼樣了?有沒有什麼想跟爸媽說的?」用關心的語氣,而不是質問。

再來,**先表達理解和支持,而非立即指責。**如果孩子願意開口,即使他語無倫次或避重就輕,也要耐心傾聽。你可以說:「謝謝你願意跟我說,爸媽知道這很難說出口。」或是「爸媽知道你可能有些話不知道怎麼說,沒關係,爸媽會陪著你。」先讓孩子感受到被支持和被理解,這樣他才有可能卸下心防。你可以試著描述你觀察到的行為和推測他的感受:「我看到你拿了別人的東西,是不是因為你很想要?或是心裡有什麼不開心?」這是一種邀請,而不是責備。

同時,**避免貼標籤和翻舊帳。**絕對不要說「你這個小偷!」或「你又在騙人了!」這會嚴重傷害孩子的自尊,讓他更不願意開口。也不要不斷提起過去的錯誤,這只會讓他覺得自己永遠洗不清。專注於當下,以及如何共同解決這個問題。

最後,**尋求間接溝通或專業協助。**如果孩子持續抗拒溝通,爸媽可以嘗試其他方式:

- **書信溝通:**你可以寫一封信給孩子,表達你的愛、關心、對他行為的看法,以及你願意幫助他的意願。孩子可以在沒有壓力的情況下閱讀,並可能回信。

- **透過第三方:**如果孩子與某位老師、親戚或朋友關係特別好,可以請他們協助了解情況。

- **專業心理師介入:**當家庭溝通出現嚴重障礙,或孩子的情緒行為問題超出爸媽能處理的範圍時,尋求兒童心理師的協助至關重要。心理師有專業的技巧和工具,可以幫助孩子表達內心的困擾,並協助家庭重建溝通模式。

溝通是雙向的,當孩子抗拒時,爸媽更需要展現出耐心、同理心和堅定的愛。讓孩子知道,無論發生什麼事,爸媽永遠是他最堅實的後盾,而不是審判者。