客家人是怎樣的人:深度剖析客家族群的特質與文化韌性

你或許也曾有過這樣的疑惑吧?就像我的朋友小華,有一次他剛認識一位客家朋友,聊天過程中發現對方在生活細節、價值觀上似乎有些與眾不同,於是忍不住好奇地問我:「嘿,客家人是怎樣的人啊?感覺他們好像特別有自己的一套?」這個問題可真是問到點子上了!客家族群在臺灣社會中佔有舉足輕重的地位,他們獨特的歷史背景和文化傳承,確實形塑出了一群非常鮮明、充滿韌性的人。那麼,客家人究竟是怎樣的人呢?

Table of Contents

客家人是怎樣的人?

客家人是一群因歷史遷徙而得名的漢民族支系,他們以勤儉刻苦、堅韌不拔、團結互助著稱,同時也極度重視教育與傳統文化傳承。他們的特質深受其「客」的身份與歷經多次艱辛遷徙的歷史經驗所影響,培養出強大的適應能力和生存智慧,並在語言、飲食、建築及節慶中保留了深厚的文化底蘊。

這是一個簡潔有力的答案,但要真正理解客家人,我們必須深入他們的歷史長河,才能看見這些特質是如何被一點一滴地雕塑出來的。我的觀察和研究告訴我,客家人的這些核心特質並非憑空而來,它們是千百年來與環境搏鬥、與命運抗爭的結晶。

客家族群的歷史脈絡:從「客」到「家」的堅韌旅程

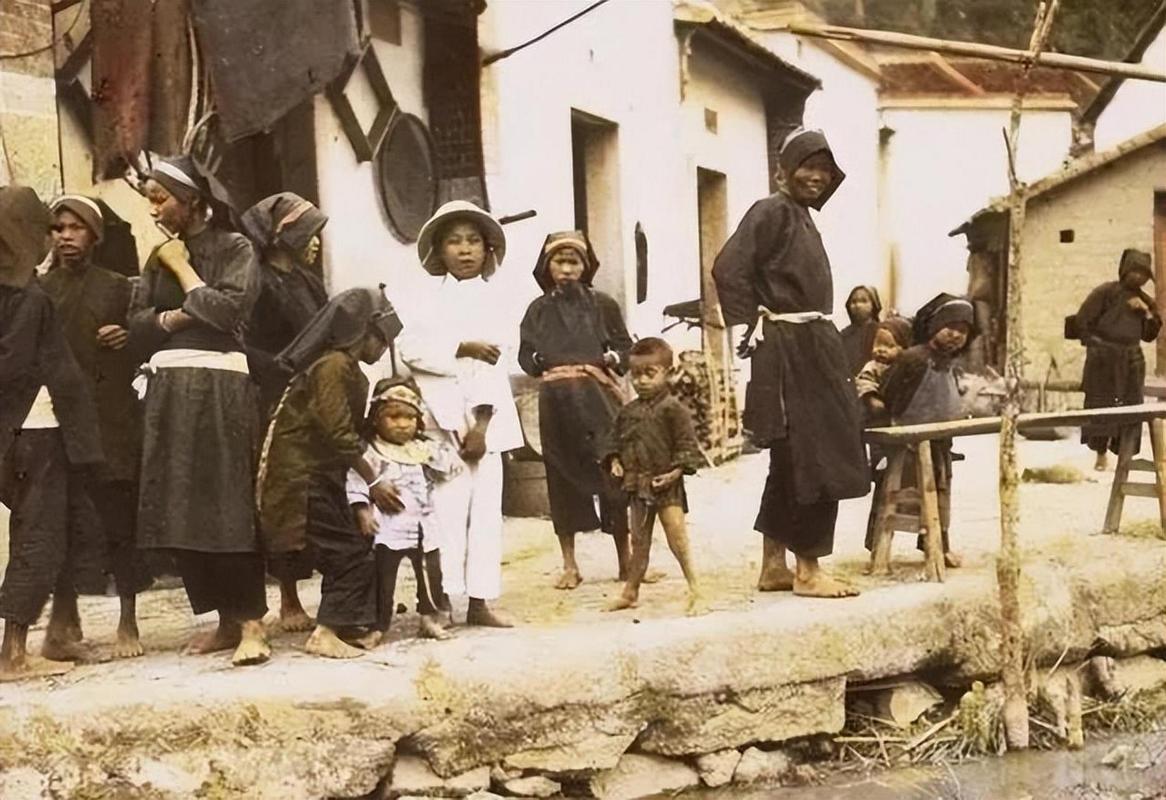

要了解客家人是怎樣的人,首先得從他們的歷史說起。客家人這個稱謂,最早是相對於「原住民」而言的,指的是那些從中原地區輾轉南遷,在異鄉落地生根的漢人。他們不是當地「土著」,而是像「客人」一樣遷入,因此得名「客家」。這個「客」字,本身就帶有顛沛流離、四處為家的況味。

據史料記載,客家先民自秦漢以來,歷經了五次大規模的南遷,每次遷徙都伴隨著戰亂、饑荒或政治動盪。他們從中原輾轉來到江西、福建,再擴散至廣東、廣西、臺灣及東南亞等地。每一次的遷徙,都意味著要重新適應新的環境、面對新的挑戰,而且往往只能在他人已開發的地區邊緣,開闢荒蕪之地。這段漫長而艱辛的旅程,無疑是塑造客家人性格的關鍵:

- 適應力與開拓精神: 他們必須在陌生環境中求生存,從零開始墾荒,這磨練出他們不畏艱難、勇於開拓的特質。

- 團結與凝聚力: 在異鄉,同鄉、同宗的血緣關係變得尤為重要。為了抵禦外敵、共同生存,宗族之間的凝聚力空前強化,形成互助合作的社群。

- 重視家園與教育: 安定下來後,他們對家園的渴望更甚,也深知知識改變命運的重要性,因而極度重視子女的教育。

所以說,客家人並非一開始就擁有這些特質,而是漫長的遷徙和生存壓力,使得這些寶貴的品格在他們的血液裡代代相傳,成為文化基因中不可磨滅的一部分。

客家人的鮮明特質:形塑獨特族群面貌

經過數百年的積澱,客家人的許多特質已經深植於其文化和生活方式之中。我歸納了一些客家人普遍展現的特點,這些正是「客家人是怎樣的人」這個問題的核心答案:

勤儉刻苦,不畏辛勞

這大概是客家人最廣為人知的特質之一了。我曾聽過一位客家長輩說:「賺錢像龜爬,開錢像水流。」這句話生動地體現了客家人對於財富的態度:賺取不易,花費需謹慎。他們習慣將資源物盡其用,不浪費一分一毫。在飲食上,客家菜講究「鹹、香、肥、酸」,正是過去物質匱乏時,將有限的食材透過醃漬、爆炒等方式,發揮最大風味和保存效用的體現。

我的觀察也印證了這一點。許多客家朋友在生活中非常務實,他們不追求浮華,更看重實質的價值。無論是農耕時期面對惡劣環境的拓墾,還是現代社會中在各行各業的打拼,客家人總能展現出非凡的毅力和耐力。

團結互助,宗親觀念深厚

由於歷史上多次遷徙,在陌生環境中扎根的客家人,特別看重宗族、地域的連結。宗祠是客家社會的信仰中心,也是凝聚宗親力量的重要場所。他們透過祭祖、宗親會等形式,維繫著緊密的家族網絡。當有宗親遇到困難時,大家會義不容辭地伸出援手,這種「打斷手骨顛倒勇」的團結精神,令人動容。

例如,客家義民爺信仰就是這種團結精神的極致展現。在清朝林爽文事件中,許多客家人為保衛鄉土而犧牲,後世為紀念他們而建立義民廟,每年舉行盛大的義民祭,這不僅是追思先賢,更是強化族群認同與凝聚力的重要儀式。這種對「義」和「團結」的看重,深刻地定義了客家人。

重視教育,崇文重教

客家人深知「萬般皆下品,唯有讀書高」的道理。在過去,由於家境普遍不富裕,許多客家家庭即便再困難,也會努力供子女讀書,因為他們相信教育是改善家庭境遇、提升社會地位最有效的途徑。許多客家村莊雖然偏遠,卻出了不少博學鴻儒,這就是客家人崇文重教的最好證明。

在許多客家家庭裡,書房往往是家中最神聖的地方。長輩會不斷鼓勵孩子們好好讀書,甚至願意付出巨大的犧牲來支持學業。這也解釋了為什麼在臺灣,許多客家籍的學者、醫生、律師等專業人士比例不低,這份對知識的渴望和尊重,確實是客家文化中非常光彩的一頁。

堅守傳統,語言是根

客家人對傳統文化的執著,尤其是對客家話的維護,是其一大特色。客家話承載著豐富的歷史記憶和文化符碼,被視為族群認同的「根」。儘管在全球化衝擊下,許多方言面臨消逝的危機,但客家人仍然積極推動客家話的傳承,從家庭教育、學校教學到政府推廣,都能看到他們為「說母語」所做的努力。

此外,客家人的飲食、建築、節慶也保留了鮮明的傳統特色。例如,客家粄條、客家小炒等是廣受喜愛的客家美食;圓形或方形的圍龍屋、夥房則展現了客家人聚族而居、注重防禦的居住哲學;而像天穿日、義民祭等節慶,更是客家人對天地、祖先、歷史的獨特表達。這些傳統不僅是文化符號,更是客家人身份認同的載體。

低調務實,不張揚

客家人普遍給人一種低調、務實的印象。他們傾向於默默耕耘,用實際行動證明自己的價值,而不是好高騖遠或誇耀顯擺。這種性格可能與他們長期以來處於邊緣地帶,需要腳踏實地求生存的歷史經驗有關。

我在與客家朋友的交往中發現,他們通常不會過度宣揚自己的成就,而是更專注於把事情做好。這種內斂的特質,有時會讓人覺得他們比較慢熱,但一旦建立了信任,你會發現他們非常可靠,說到做到。

客家文化印記:生活中的點滴展現

客家人的特質並非抽象的概念,它們深刻地體現在日常生活的方方面面。正是這些具體的文化印記,讓客家社群顯得如此獨特而富有魅力。

客家話:流淌著歷史的聲音

客家話是聯合國教科文組織認定的瀕危語言之一,但客家人對其保護和推廣的努力從未停止。客家話有不同的腔調,例如臺灣主要有「四縣腔」和「海陸腔」,兩者語音差異頗大,甚至難以完全互通。這反映了客家先民來自不同地域的歷史分流,也為客家文化增添了豐富性。學會幾句簡單的客家話,如「恁仔細」(謝謝)、「食飽吂」(吃飽沒),你會發現客家朋友臉上會立刻綻放出親切的笑容。

客家菜:味蕾上的勤儉與智慧

客家飲食文化獨樹一幟,不僅美味,更蘊含著客家人勤儉持家的生活哲學。客家菜以「鹹、香、肥、酸」為主要特色,烹調方式多樣:

- 鹹: 過去因務農勞動流汗多,需補充鹽分;醃漬物如鹹菜、福菜、梅干菜,是延長食材保存期的智慧。

- 香: 常用蔥、薑、蒜、辣椒爆香,讓平凡食材也能散發誘人香氣。例如客家小炒,魷魚、豬肉、豆干爆香後大火快炒,香氣四溢。

- 肥: 過去豬油是主要油脂來源,客家菜常用肥豬肉,或以豬油爆香,增加飽足感和熱量。薑絲大腸、客家封肉等都是經典。

- 酸: 酸味主要來自於醋或酸菜,例如薑絲大腸的酸爽,能去腥解膩,開胃下飯。

這些特點讓客家菜既能滿足勞動需求,又能最大程度地利用有限食材。我個人就非常喜歡客家粄條,那種Q彈滑潤的口感,配上油蔥酥和肉燥,真是百吃不厭。

客家建築:圍龍屋與夥房的安身立命

客家人的傳統建築,如「圍龍屋」和「夥房」,是他們群居生活和注重防禦的實物見證。圍龍屋通常呈半圓形或方形,以堂屋為中心,層層向外擴展,既能容納大家族共同居住,又具有防禦功能,抵禦外來侵擾。這些建築不僅是居住空間,更是宗族倫理、血緣關係的具體化,象徵著客家人對家園的珍視和家族的凝聚力。

客家節慶:傳承與信仰的連結

除了義民祭,客家人還有一些獨特的節慶習俗:

- 天穿日: 每年的農曆正月二十,相傳是女媧補天的日子。客家人會在這天停止勞動,以米食製成甜粄、炸年糕等供品祭拜,表達對大自然的感恩與敬畏,也寓意修補天地的裂痕,是客家人特有的環保節日。

- 收冬戲: 在秋收之後,客家庄會舉行酬神謝天的「收冬戲」,感謝神明保佑豐收,也娛樂鄉里。這反映了客家人對土地的深厚情感以及對神靈的敬畏。

這些節慶不僅是宗教儀式,更是客家人社群交流、傳承文化的寶貴機會。

現代客家人:守護傳統與擁抱變革

隨著時代的變遷,現代客家人也在不斷地調適與發展。我的觀點是,客家人的這些核心特質並沒有消失,只是在新的時代背景下,有了不同的呈現方式。年輕一代的客家人,可能不像祖輩那樣流利地使用客家話,但他們對客家文化的認同感依然強烈。許多人積極參與客家社團,學習客家歌謠、舞蹈,甚至將客家元素融入流行文化中,讓客家文化煥發新生命。

他們或許不再耕種田地,但勤奮務實的態度仍體現在職場上;他們可能分散各地,但宗親網絡依然是他們情感的歸屬。在我看來,這是一種非常健康的發展模式:既不故步自封,又能堅守住文化的根脈。

常見相關問題與專業解答

客家人是不是很團結?

是的,客家人普遍具有很強的團結意識。這源於他們過去遷徙至異鄉,必須抱團取暖才能生存的歷史經驗。在陌生且資源有限的環境中,血緣和地緣關係成為他們最堅實的依靠。這種「團結」體現在多個層面:

- 宗親凝聚: 宗祠是客家社會的信仰中心和家族議事場所。同姓宗親會定期舉行祭祖活動,維繫家族情感,並設立獎學金、急難救助金,互助互惠。

- 義民精神: 客家人對「義」的追求極高,在面對外侮或不公時,常能團結一心、共同抵抗。義民廟所祭祀的「義民爺」便是最佳例證,他們為捍衛家園而犧牲,成為客家人團結精神的象徵。

- 互助合作: 在農業社會,客家人常以換工、借貸等形式互相幫助,共同完成農事。即便在現代社會,這種互助精神也體現在各種社團和網絡中。

這種團結不僅是形式上的,更是深入骨髓的一種文化基因,讓客家人在面對挑戰時總能展現出驚人的韌性。

客家話是不是很難學?

客家話確實被普遍認為是較難學習的漢語方言之一,主要原因在於其複雜的聲調系統和豐富的詞彙:

- 多聲調: 客家話的聲調比普通話(四聲)多,例如臺灣的四縣腔有六個聲調,海陸腔有七個聲調。聲調的變化會直接影響詞義,這對學習者來說是一個挑戰。

- 聲母、韻母特點: 客家話保留了許多古漢語的發音特點,與現代普通話差異較大,有些發音對於非母語者來說會比較陌生。

- 多種腔調: 客家話內部存在多種腔調,如四縣、海陸、大埔、饒平、詔安等。不同腔調之間的差異可能讓初學者感到困惑,甚至難以互通。

儘管如此,客家話的學習資源正在逐漸豐富,許多政府機構和民間團體都在推廣客語教學,從基礎發音、詞彙到會話練習都有。只要有心,多聽多說,仍然是可以逐步掌握的。我鼓勵大家可以從自己附近的客家庄開始,嘗試接觸最常見的腔調,會更容易上手。

客家人跟閩南人、原住民有什麼不同?

客家人與臺灣的閩南人、原住民同為臺灣多元文化的重要組成部分,但三者在歷史、語言、文化和生活方式上存在顯著差異:

- 歷史遷徙與身份:

- 客家人: 自中原地區多次向南遷徙,最終在臺灣定居。他們以「客」自居,強調自身異鄉人的身份,並在邊緣地帶開拓。

- 閩南人: 主要來自福建泉州、漳州一帶,是臺灣最早大規模漢化且人數最多的族群,多沿海平原地區定居。他們是「福佬人」,是臺灣漢人中的「主人」。

- 原住民: 是臺灣南島語族的南島民族,是臺灣土地最原始的居住者。他們在漢人來臺前就已生活在這片土地上,各自擁有獨特的語言、部落文化和社會結構。

- 語言:

- 客家人: 使用客家語,有四縣、海陸等不同腔調。

- 閩南人: 使用臺灣閩南語(俗稱臺語),主要源於泉漳方言。

- 原住民: 擁有至少16個受認可的族群語言,如阿美語、泰雅語、排灣語等,彼此之間互不相通。

- 文化與生活:

- 客家人: 勤儉刻苦、重視宗親、崇文重教、低調務實。飲食上偏「鹹、香、肥、酸」,建築形式有圍龍屋、夥房。

- 閩南人: 文化較為開放、商業氣息濃厚。信仰上普祀各種神明,如媽祖、王爺等。飲食偏清淡或重油重糖,講究海鮮。傳統建築有三合院等。

- 原住民: 各族群文化差異大,多數有部落社會結構、獨特的歲時祭儀(如豐年祭)、圖騰藝術、口傳文學和狩獵採集/農耕生活方式。與自然環境關係緊密,強調祖靈信仰。

這三者在臺灣的歷史發展中互動頻繁,既有融合也有摩擦,共同形塑了臺灣多元而豐富的文化面貌。理解這些差異,有助於我們更全面地欣賞臺灣社會的多元魅力。

客家人是不是很保守?

「保守」這個詞對於客家人來說,可以從不同角度來理解。如果指的是對傳統文化和生活方式的堅守,那麼客家人確實有其保守的一面:

- 堅守語言和習俗: 他們非常珍視客家話,並努力傳承傳統節慶、飲食和宗族禮儀,不輕易放棄祖先留下的文化遺產。這份堅守,讓客家文化得以延續。

- 務實謹慎的生活態度: 客家人普遍重視家庭、財富積累和子女教育,在決策上傾向於保守穩健,不輕易冒險,這是歷史上顛沛流離所形成的生存智慧。

然而,若將「保守」等同於「故步自封」或「不思變革」,那就不盡然了。客家人在歷史上之所以能夠在各地開枝散葉、落地生根,恰恰證明了他們具有極強的適應性和變通能力。在現代社會,許多客家人積極參與新興產業,接受新知,將傳統精神與現代思維相結合:

- 他們可以在城市中打拼,同時在週末回到鄉下參與宗親活動。

- 他們可以接受現代教育,同時在家中堅持說客家話、吃客家菜。

- 他們可以從事高科技行業,同時為客家文化的數位化傳承貢獻力量。

因此,我認為客家人的「保守」更多是一種對「根」的堅持和對「家」的珍視,這種堅持讓他們保有獨特的文化底蘊,同時也具備靈活變通的能力,以適應不斷變化的世界。這是一種動態的平衡,而非僵化的守舊。

總的來說,客家人是一群充滿故事與韌性的群體。他們的特質是歷史磨礪的結果,他們的文化是智慧累積的結晶。了解客家人是怎樣的人,不僅是認識一個族群,更是理解一種生活哲學和生存智慧。下次當你遇到客家朋友時,或許就能更好地體會他們身上那份獨特的魅力了!