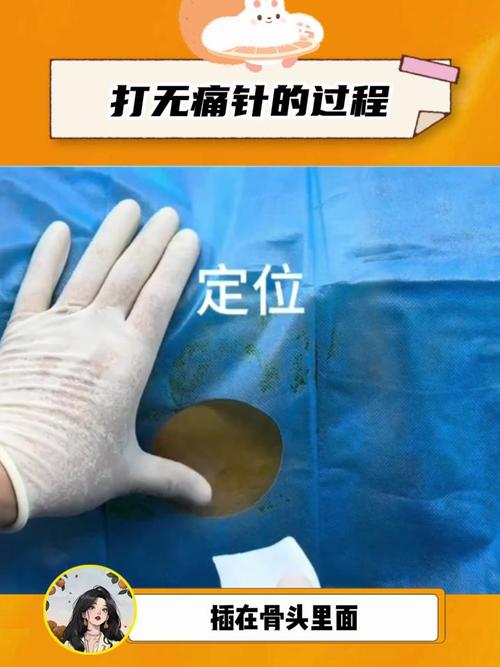

打軟針會痛嗎?揭秘軟針注射的疼痛感受與舒適化策略

欸,你是不是也跟小雅一樣,每次聽到「要打點滴」或「要放軟針」就忍不住緊張起來,心裡七上八下地想:「打軟針會痛嗎?會不會比平常打針還痛啊?」這幾乎是每個需要接受靜脈注射的人,心裡頭最常浮現的疑問吧!尤其當護理師帶著那看來有點長的針頭靠近時,心理壓力更是瞬間飆高。別擔心,今天我們就來好好聊聊這個大家都很關心的問題,並且深入解析打軟針到底是什麼感覺、為什麼要用它,以及怎麼做才能讓整個過程更舒服喔!

Table of Contents

打軟針會痛嗎?快速明確的答案

一般來說,打軟針的疼痛感通常輕微,甚至許多人會覺得不痛,主要是在進針的那一瞬間會有短暫的刺痛感。這段疼痛感通常不超過幾秒鐘,之後因為銳利的針頭會被取出,只留下柔軟的塑膠導管在血管內,所以並不會持續疼痛。

想像一下,就像是被蚊子叮了一下,或是指尖不小心被細小的東西戳了一下,那種感覺很短暫,隨後就消失了。打軟針最痛的時刻,就是護理師將針頭穿刺皮膚和血管壁的那個瞬間,一旦導管成功置入,真正留在你身體裡的就不是那根尖銳的「硬針」囉!

究竟什麼是「軟針」?跟「硬針」有什麼不一樣?

你可能會想,針就是針啊,哪有分什麼軟的硬的?其實啊,醫學上的「軟針」,它的正式名稱叫做「靜脈留置針」或「靜脈導管」,在台灣我們習慣稱它為「軟針」。它之所以「軟」,就是因為它的主體是一根彈性好、柔軟的塑膠導管(或稱套管)。

- 軟針的構造:它由幾部分組成:最外面是柔軟的塑膠套管,裡面有一根金屬的導引針(也就是我們常說的「硬針」),還有一個針座和保護蓋。

- 怎麼打進去?:護理師在扎針的時候,會先將金屬導引針連同塑膠套管一起穿刺進入血管。當確認針頭已經穩穩地進入血管後,護理師會非常俐落地將裡面的金屬導引針抽出來,這時候,留在你血管裡的就只有那根柔軟、富有彈性的塑膠套管了。

- 為什麼要用它?:

- 減少重複扎針的痛苦:如果你需要頻繁抽血、打點滴或注射藥物,有了軟針,就不用每次都重新扎一針,大大減少了疼痛和焦慮。

- 提高舒適度與活動性:因為是軟的,所以手部或身體其他部位的活動會比較自由,不像傳統硬針那樣容易戳到血管壁造成疼痛或血管損傷。

- 降低血管刺激和併發症:柔軟的材質比較不會摩擦血管壁,降低了血管發炎、腫脹或滲漏的風險。

- 方便藥物持續輸注:對於需要長時間點滴治療(例如化療、抗生素治療等)的病人來說,軟針是非常理想的選擇。

而我們平常抽血或打一針就結束的,通常就是「硬針」。硬針就是一根細長、尖銳的金屬針,打完就會直接拔掉。所以你看,軟針的設計,完全是為了病患的舒適和治療的便利性考量,真的是很貼心的一種醫療器材呢!

打軟針的「痛感」來源:到底痛在哪裡?

雖然我們說打軟針的疼痛感輕微,但還是有人會覺得不舒服,甚至很痛。這中間的差異,其實受到很多因素的影響喔!讓我們來好好拆解一下,這些痛感到底來自哪裡:

進針瞬間的短暫刺痛

這絕對是「痛」的唯一來源,也是最直接、最明顯的感覺。當護理師將金屬導引針刺穿皮膚時,皮膚上的神經末梢會感受到刺激。接著,針尖穿透血管壁時,也會有一種瞬間的「破皮」感。這就是我們最常說的「扎針痛」。這個痛感通常來得快去得也快,很多人形容就像蚊子叮,或是被指甲輕輕劃過一樣。

藥物注射時的刺激感

有時候,你會覺得點滴流進去的時候「會痛」,但那其實不是軟針本身造成的。某些藥物,特別是濃度較高、酸鹼值較低或較高、或對血管有刺激性的藥物(例如有些抗生素、化療藥物),在輸注過程中會引起血管內壁的刺激,讓你覺得刺刺的、熱熱的,甚至是輕微的灼燒感。這跟針頭一點關係都沒有喔,是藥物在作怪啦!

血管狀況與護理師技術

- 血管狀況:如果你的血管比較細、比較脆弱、比較容易滾動,或者曾經扎過很多次針,血管已經有點硬化或纖維化了,那護理師在找血管、進針的時候,可能就需要多一點時間,或多扎幾次,自然就會增加不適感。這時候,真的很考驗護理師的技術和經驗。

- 護理師的技術:這點非常重要!一位經驗豐富、技術嫻熟的護理師,能夠在最短的時間內,以最準確的角度一次性將針頭置入血管,這樣就能大幅減少病患的疼痛。如果護理師的經驗不足,或手感不佳,可能需要多次嘗試,那疼痛感就會相對增加。

個人痛覺閾值與心理狀態

每個人對疼痛的感受都不一樣。有些人天生對疼痛就比較敏感,痛覺閾值比較低,一點點刺激就會覺得很痛。而有些人則比較「耐痛」。

心理狀態也扮演著關鍵角色喔!如果你非常緊張、焦慮,身體會不自覺地緊繃起來,血管也會收縮,這不僅會讓護理師更難找到血管,也會讓你對疼痛的感受更加放大。我們常說「痛是心理作用」,在這種情況下,真的是有一定的道理呢!

進針部位的選擇

身體不同部位的神經分佈密度不同,對疼痛的敏感度也不一樣。通常來說,手背、手腕內側的神經分佈比較密集,扎針可能會比較痛;而手臂前臂、手肘窩的血管比較粗大,神經分佈相對較少,疼痛感可能會比較輕微。護理師會根據你的血管狀況和治療需求,選擇最合適的部位。

如何減少打軟針的不適感?這些招數學起來!

雖然打軟針多少會有那麼一瞬間的刺痛,但我們還是有很多方法可以讓整個過程更舒服、疼痛感降到最低喔!不論你是病人還是家屬,這些小撇步都能派上用場。

給病患的建議:

- 放鬆,深呼吸:這是最重要的一點!在護理師準備扎針時,試著做幾次深呼吸,緩慢吸氣、緩慢吐氣。可以輕輕閉上眼睛,想像自己身處在一個平靜的地方。放鬆肌肉,讓身體軟下來,血管也比較不容易收縮,護理師會更容易找到血管喔。

- 分散注意力:不要一直盯著針頭看!可以跟護理師聊天,看看手機、聽音樂,或跟身旁的親友說說話。透過轉移注意力,可以有效降低對疼痛的敏感度。

- 告知護理師你的感受:如果你真的很怕痛,或是對針有陰影,請一定要在扎針前溫和地告訴護理師。他們會更細心、更溫柔地操作,有些甚至會用一些小技巧(例如輕拍皮膚、快速進針等)來減少你的不適。

- 保持手臂溫暖:如果你的血管比較不明顯,可以提前用溫毛巾敷敷手或手臂,或多喝點溫水,讓血管擴張,會讓護理師更容易找到血管。

- 事後照護:軟針置入後,請盡量避免激烈活動,保持置針部位的清潔乾燥,並依照護理師的指示照護。如果發現紅腫、發熱、疼痛加劇或滲液,一定要馬上告知醫護人員。

給醫護人員的建議(如果你是醫護人員,可以參考,如果你是病患,可以了解一下):

- 選擇合適的進針部位:優先選擇非關節、血管粗大、較直、且不影響病人日常活動的部位。通常前臂或手背是常見的選擇。對於兒童或血管脆弱的老年人,更需要仔細評估。

- 局部麻醉:對於特別怕痛或血管難找的病人,可以考慮使用局部麻醉藥膏(如利多卡因乳膏)在預計進針的部位,提前敷貼約30-60分鐘,待皮膚表面麻痺後再進行穿刺。這樣能大幅降低穿刺時的疼痛感。

- 熟練的穿刺技術:這是關鍵中的關鍵!

- 選擇合適的針具大小:在確保藥物輸送速率的前提下,盡量選擇最小號的軟針(Gauge數越大,針越細)。

- 繃緊皮膚:在穿刺點下方輕輕繃緊皮膚,使血管固定,防止血管滾動。

- 一次到位:以適當的角度(通常為10-30度)快速、準確地穿刺,爭取一次性成功。

- 觀察回血:看到回血後,將金屬導引針稍稍後退一點,然後將軟塑膠套管完全推進血管,再抽出金屬導引針。

- 充分的溝通與心理支持:在扎針前,花點時間向病人解釋即將進行的步驟,安撫他們的情緒,讓他們了解這是一個很普遍、很安全的處置。給予正向鼓勵,對於緩解病人的焦慮很有幫助。

- 溫熱敷:對於血管不明顯的病人,可以提前使用溫熱敷,促進血管擴張,讓血管更易於觀察和觸摸。

- 藥物準備:對於已知會引起刺激的藥物,如果條件允許,可以考慮稀釋或調整輸注速度,以減輕病人的不適感。

你看,其實打軟針並不可怕,只要醫病雙方都能多一份理解與配合,疼痛真的可以被降到最低,讓整個醫療過程更順暢、更有人情味喔!

軟針置入後的照護與注意事項

當軟針成功置入後,護理師會用透明敷料固定好,通常也會用一些膠帶輔助。雖然是軟針,但還是有些地方要特別注意,才能確保安全、舒適地完成治療喔!

- 保持清潔乾燥:敷料是防水的,但還是要避免長時間浸泡在水中。洗澡時可以套上防水套,或用毛巾擦拭,盡量不要直接沖洗置針處。如果敷料鬆脫或潮濕了,請立即通知護理師更換,以避免感染。

- 觀察有無異狀:每天或每次使用前,務必仔細觀察置針處。

- 紅、腫、熱、痛:這是感染或靜脈炎的常見徵兆,如果出現這些情況,務必立刻告訴醫護人員。

- 滲液、血漬:敷料周圍出現滲液或血漬,可能是軟針移位或血管滲漏,也要及時處理。

- 導管脫落:雖然有敷料固定,但如果活動幅度過大或不小心拉扯到,導管還是有可能脫落。

- 避免過度活動:雖然軟針比較靈活,但置針的那隻手還是要避免大幅度彎曲、提重物或過度用力,以免影響軟針的穩定性或刺激血管。

- 定期更換:根據醫院政策和病人情況,軟針通常會有一定的留置時間限制,一般在72小時到96小時之間(約3-4天)就需要評估更換,以降低感染風險。如果你發現置針時間好像到了,也可以主動詢問醫護人員。

- 拔除後的照護:當不再需要軟針時,護理師會將它拔除。拔針後,請用乾淨的棉球或紗布在針眼處輕輕按壓約5-10分鐘,直到確認沒有出血為止。之後可以貼上透氣膠帶,約24小時後再取下。

這些看似簡單的照護步驟,對於確保軟針的安全和有效使用非常重要。多一份細心,就能多一份安心啦!

軟針的專業權威性與研究數據支持

其實,靜脈留置針(也就是我們說的軟針)在臨床上已經是相當成熟且廣泛使用的技術了。它的普及,很大程度上就是基於它能顯著提升病患的舒適度與安全性,同時也提高了醫療效率。

根據世界衛生組織(WHO)以及各國醫療品質管理機構的建議,對於需要重複或持續靜脈輸液的病人,使用靜脈留置針是標準的護理操作指南。許多研究都指出,相較於每次都重新扎針的傳統方式,靜脈留置針不僅能減少病患的疼痛與焦慮,還能有效降低血管損傷、血腫、靜脈炎等併發症的發生率。

例如,在一項關於兒童靜脈穿刺的研究中,使用局部麻醉劑結合分散注意力的方法,可以將兒童的疼痛評分降低超過50%。這也印證了我們前面提到的,不論是藥物輔助還是心理引導,對於提升病患體驗都有顯著幫助。

台灣護理學會和醫師公會也都非常重視靜脈注射的品質與安全,護理人員在臨床操作前,都必須經過嚴格的訓練和考核,以確保他們具備足夠的專業知識和操作技能,能為病患提供最安全、最舒適的靜脈注射服務。

所以說,打軟針之所以被廣泛應用,絕對不是沒有道理的。它是一種經過驗證、符合科學原理,並且以病人為中心的醫療進步。

常見相關問題與專業解答

軟針可以放多久?

這是一個很常被問到的問題!一般來說,靜脈留置針(軟針)在臨床上建議留置的時間為72到96小時(約3到4天)。這主要是為了降低感染的風險。雖然有些情況下,如果病人的血管狀況非常不好、難以找到新的穿刺點,且置針處沒有任何感染或發炎的跡象,醫生或護理師可能會評估延長留置時間,但這必須在嚴密的監測下進行。一旦發現任何紅、腫、熱、痛或滲液,就必須立刻拔除並更換到新的部位。

打軟針後手可以彎曲嗎?

這是一個很實際的問題!答案是:可以,但要避免過度彎曲和劇烈活動。

軟針之所以被稱為「軟針」,就是因為它留在血管裡的套管是柔軟的塑膠材質,所以相比傳統的硬針,它確實提供了更大的活動自由度。你可以輕柔地彎曲手肘或手腕,進行一些日常活動,例如吃飯、看書、使用手機等。

但是,過度或劇烈地彎曲置針的關節,或是拿重物、用力提拉,還是有風險的。這樣可能會導致:

- 軟針移位或脫落:針頭被拉扯出來,需要重新扎針。

- 血管壁受損:軟管在血管內摩擦,造成血管壁損傷、發炎或滲漏。

- 藥液回流不順暢:壓迫到血管,影響點滴流速,甚至造成藥物回流不順。

- 血腫:如果血管破裂,血液滲漏到皮下組織,造成局部瘀青。

所以,請記得,可以活動,但要輕柔、適度喔!

軟針會不會移位或脫落?

是的,是有可能移位或脫落的,但機率並不高,尤其是在正確固定和良好照護的情況下。

軟針置入後,護理師會用透明敷料和醫用膠帶將其牢固地固定在皮膚上,盡量減少移位的可能性。

但是,如果發生以下情況,軟針就可能移位甚至脫落:

- 外力拉扯:例如不小心勾到、撞到,或是睡夢中無意識地拉扯。

- 活動過度:置針的肢體長時間或劇烈彎曲、伸展。

- 敷料鬆脫:如果敷料因為汗水、摩擦等原因而鬆脫,軟針的固定性就會變差。

- 置針部位腫脹:血管周圍組織腫脹可能導致軟針無法穩定留在血管內。

因此,我們才一再強調要保持敷料的完整性,並避免對置針部位施加過大的壓力或拉扯。如果發現敷料鬆脫、軟針有移位的跡象,或是點滴不順暢,請務必立即通知醫護人員處理,不要自己嘗試調整或拉扯喔!

打完軟針後回家怎麼辦?

如果你是在診所或醫院打完點滴,軟針會直接在醫療單位拔除。但如果你是住院病人,軟針會持續留置直到出院或不再需要。如果是因為特殊原因(例如洗腎病人有永久性瘻管),軟針不會帶回家。

這裡主要針對的是,如果是在醫院期間,你需要自行照顧軟針的情況。當你打完點滴或藥物後,護理師通常會用生理食鹽水沖洗導管,確保它保持通暢,然後用保護帽蓋好。這時候你需要做的就是:

- 依照醫護人員的指示照護:護理師通常會交代你如何觀察、如何保持清潔。

- 避免弄濕:洗澡時使用防水套,或擦澡,避免讓置針處濕透。

- 觀察有無異常:持續留意紅腫熱痛、滲液、點滴不順暢等情況,有任何不適或疑慮,立刻回報護理站。

- 保護置針處:穿寬鬆的衣物,避免摩擦或壓迫,睡覺時注意不要壓到。

總之,有軟針在身上時,就像身上多了一個小夥伴,需要多一份關心和照護,有任何問題都不要忍著,趕快請教專業的醫護人員喔!

什麼情況下不適合打軟針?

雖然軟針非常方便實用,但並不是所有情況都適合置入軟針。醫護人員在評估時,會考慮以下幾種情況:

- 感染或皮膚病變:預計穿刺的皮膚區域有感染、濕疹、蜂窩性組織炎或其他皮膚病變時,不應在此處置針,以免將感染帶入血管。

- 血管狀況極差:如果血管非常細小、硬化、嚴重萎縮或反覆穿刺導致血管損傷嚴重,可能很難成功置入軟針。

- 淋巴水腫或乳癌術後側:如果肢體有嚴重的淋巴水腫,或者同側手臂曾做過乳癌手術(通常會清掃腋下淋巴結),這些情況會影響該側肢體的血液和淋巴循環,增加感染和併發症的風險,通常會避免在此側置針。

- 動靜脈瘻管側:對於洗腎病人,如果手臂有動靜脈瘻管(為血液透析建立的通路),則該側肢體絕對不能用來打軟針或抽血,以保護瘻管的暢通。

- 嚴重凝血功能障礙:對於有嚴重凝血功能障礙或正在服用大量抗凝血劑的病人,扎針後容易出現嚴重的出血和血腫,需要謹慎評估。

- 病人不配合:如果病人因特殊原因(例如躁動、意識不清但無法配合),無法保持肢體穩定,可能會增加扎針的困難度和風險。

在這些情況下,醫護人員會尋找其他的靜脈通路方式,例如中央靜脈導管(中央線),或者評估其他更安全的治療途徑。

看吧,打軟針其實沒那麼可怕,關鍵是了解它、知道如何應對,並且相信專業的醫護人員。下次再聽到要「打軟針」時,你就可以更從容、更放心地去面對囉!