蔡倫為何造紙?深度探討東漢紙張革新背後的社會與技術驅動

欸,各位朋友,你們有沒有想過,如果我們現在沒有紙張,生活會變成什麼樣子啊?想像一下,當你寫報告、看書、印文件的時候,手邊拿的不是輕薄的紙張,而是沉甸甸的竹簡,或者貴得嚇人的絲帛?光是想,就覺得頭皮發麻了,對不對?在東漢時期,這就是當時許多官員、學者、甚至是一般百姓所面臨的「書寫困境」啊!那麼,究竟是什麼原因,讓蔡倫這位東漢的宦官,會一頭栽進「造紙」這項聽起來有點瘋狂的事業,並且徹底改變了人類文明的進程呢?

答案其實很直接也很有趣:蔡倫之所以會致力於造紙,主要就是為了

解決當時東漢王朝在行政管理、知識傳播與文化發展上,所面臨的巨大瓶頸與成本壓力。

傳統的書寫材料——竹簡和絲帛,它們不是笨重到難以負荷,就是昂貴到難以普及。在一個國力日益強盛、疆域不斷擴大、行政事務日益繁雜的時代,這些古老的書寫載體,早已成為效率提升的絆腳石。蔡倫,以其在宮廷中的特殊職位與洞察力,意識到這是一個非解決不可的難題,於是,他從看似廢棄的材料中,找到了革新的契機。

Table of Contents

為何傳統書寫材料「不夠力」?東漢的行政之痛

我們必須先理解,在蔡倫發明「蔡侯紙」之前,東漢社會是怎麼進行書寫與文書處理的。這可不是像我們現在隨手拿張A4紙那麼簡單啦!當時主要有兩種書寫材料:竹簡跟絲帛。這兩種材料,各自有著致命的缺點,讓當時的「資訊流通」變得超級困難!

竹簡:笨重又耗時的文書惡夢

想像一下,你今天要去政府機關辦事情,承辦人卻得從堆積如山的竹簡堆裡翻找你的資料,那效率能好到哪裡去?對啊,這就是竹簡最顯而易見的問題。

- 體積龐大,重量驚人: 竹簡是將竹子削成長條狀,再用火烤乾(稱為「殺青」),防止蟲蛀變形,然後在上面寫字。寫好後,還得用繩子或皮革將這些竹片編聯起來,形成一冊一冊的「書」。一份公文,寫得內容一多,可能就是好幾斤重,甚至需要用車子載運。古書裡常說的「學富五車」、「汗牛充棟」,可不是誇張詞,而是真實反映了當時竹簡的笨重程度。一個人要讀五車的書,那得是多大的體力活啊!

- 製作過程繁瑣: 從砍竹、殺青、削片、鑽孔、編聯,每一步都費時費力,這本身就增加了文書製作的成本。

- 書寫速度與儲存效率低: 在狹窄的竹片上寫字,速度自然快不起來。更別說,這麼龐大的體積,對圖書館、檔案庫的儲存空間來說,簡直是個災難!你想想看,要保存大量的歷史典籍、行政檔案,得耗費多少人力、物力和空間成本啊?光是想到要搬這些東西,我的腰就隱隱作痛了。

絲帛:奢華卻高昂的紙張替代品

那既然竹簡這麼不方便,是不是有比較輕便的選擇呢?有啊,就是絲帛!

- 輕便且書寫流暢: 絲帛就是用蠶絲織成的布料,經過處理後可以書寫。它比竹簡輕盈多了,表面也更光滑,寫起來更流暢,還可以直接卷起來,方便攜帶和閱讀。而且,在絲帛上繪圖、書寫精細文字也更為方便,所以有些地圖、畫作、或是重要的典籍、高級公文,會使用絲帛。

- 成本高昂,難以普及: 問題就出在這兒了,絲帛的製作成本非常高!蠶絲本身就是珍貴的資源,絲織品的工藝也複雜,這使得絲帛的價格簡直是天價。它根本不可能作為日常行政文書或普遍教育的載體。試想,如果一份普通公文都要用絲帛來寫,那國庫早就被掏空了啦!它只會出現在極少數的皇室文書、高級官員往來、或是有錢人家收藏的珍貴典籍中。對一般老百姓來說,絲帛那是想都不敢想的奢侈品!

所以說,在蔡倫生活的那個年代,書寫材料的兩大主流,一個是「便宜但笨重低效」,另一個則是「輕便但貴到炸裂」,這中間根本沒有一個折衷、實用的方案。這就讓整個東漢帝國的運轉,陷入了一種「書寫危機」。

東漢帝國的「書寫危機」:行政效率的迫切需求

東漢王朝,可是一個幅員遼闊、人口眾多的強大帝國。這麼大的國家要有效率地運轉,行政文書的處理、命令的下達、資訊的彙報,還有文化教育的推廣,這些都離不開大量的書寫活動。當竹簡和絲帛的弊端越來越明顯時,整個帝國的運作效率都受到了影響。這可不是小事,這關係到國家的穩定和發展啊!

人口增長與疆域擴大:文書往來量爆炸式增長

東漢建立後,經過多年的休養生息,國家經濟復甦,人口也隨之增長。隨著疆域的穩固和擴張,中央與地方之間的溝通需求直線上升。想想看,從京都洛陽到邊遠的郡縣,每天有多少公文、報告、奏摺在往來傳遞?這些文書的數量是天文數字。如果每一份都要用笨重的竹簡來寫,那麼:

- 傳輸困難: 運輸這些「文書山」,所需的人力、馬匹、時間成本極高。

- 檔案堆積: 各級官府的檔案室會被竹簡塞爆,查找資料更是如同大海撈針。

- 決策緩慢: 資訊傳遞慢,決策者無法及時掌握各地情況,自然影響施政效率。

這種文書效率的低下,對一個龐大的中央集權帝國來說,簡直是無法承受之重。就像我們現在的公司,如果所有文件都要手寫,而且還得用石頭刻字,那公司根本沒辦法運作下去,對不對?

教育與文化普及的渴望:儒學推廣的瓶頸

東漢時期,儒家思想地位得到鞏固,國家大力推廣教育。讀書、識字、傳播知識是當時社會的普遍需求。可是,如果書本都是竹簡或絲帛做的,那一般家庭根本買不起,也存不下!

- 學習成本高昂: 學生要學習,書本取得困難且昂貴。這使得知識傳播受到嚴重限制,不利於人才的培養和文化的普及。

- 知識傳承不易: 許多重要的典籍、史料,因為材料的限制,難以大量複製和保存。一旦遇到戰亂或災害,珍貴的文化遺產可能就此消失。

在當時,整個社會對知識的渴望是那麼強烈,但書寫材料卻成了阻礙知識普及的巨大障礙。

政府財政壓力:尋找更經濟的替代品

前面提到了,無論是竹簡的運輸、儲存成本,還是絲帛的製造成本,對國家財政來說都是不小的負擔。帝國的日常運作需要大量的文書來支持,如果能找到一種成本低廉、易於生產的書寫材料,那將大大減輕國家的財政壓力,這也是當時統治者非常樂意看到的。蔡倫所做的,就是解決這個燃眉之急!

蔡倫的身份與職責:天時地利人和

為什麼偏偏是蔡倫呢?他可不是一個普通的工匠或農民喔。蔡倫,字敬仲,是東漢漢和帝時期的中常侍。這個職位可不簡單,中常侍是皇帝身邊的高級宦官,掌管宮廷事務,甚至能夠參與政務。據史料記載,他還負責監管「尚方」——一個負責製作和管理宮廷御用器物的機構。

這樣的身份和職責,給了蔡倫得天獨厚的條件:

- 高層視角: 他身居宮廷,最能真切感受到國家層面對於書寫材料的迫切需求,以及現有材料所帶來的種種不便。他可以直接接觸到大量的文書往來,自然知道這些問題有多棘手。

- 資源調動能力: 作為尚方負責人,他有權力、有能力調動人力、物力和財力,去研究、實驗新的材料和技術。這不是一般民間匠人可以做到的。

- 皇帝的支持: 他的發明一旦成功,能直接向上稟報,並獲得皇帝的重視和推廣,這對新技術的普及至關重要。漢和帝對於蔡倫造紙術的大力支持,是「蔡侯紙」能夠迅速推廣的重要原因。

綜合來看,蔡倫的造紙,絕不是單純的技術實驗,而是一場響應時代需求、解決國家痛點的「技術革新運動」。他看到了問題,也擁有解決問題的能力和機會。

蔡倫的解方:從「廢物」中煉製新文明

嘿呀,講到蔡倫的厲害之處,那可不是只有看到問題而已喔,他還真的找到了「解方」!而且,他的方法可說是化腐朽為神奇,從一些當時看起來不起眼的「廢物」中,提煉出了改變世界的智慧結晶。這才是最讓人驚豔的地方,對不對?

創新材料的選擇:變廢為寶的智慧

蔡倫在研究新材料時,目光很敏銳地鎖定在一些過去被丟棄或價值不高的植物纖維上。他不像前人只用麻布或植物韌皮,而是將視野擴展到更多種類的纖維來源,而且是「取之於民、用之於民」的低成本材料:

- 樹皮: 主要是構樹皮(楮皮),這種樹在中國南方北方都有廣泛種植,韌性好,纖維長,是很好的造紙原料。

- 破布: 舊麻布、舊絲綿,甚至還有提到舊漁網。這些都是過去廢棄的紡織品,經過處理後,其中的植物纖維依然可以利用。

- 麻頭、廢麻: 麻是當時重要的經濟作物,紡織過程中會產生很多邊角料或不合格的麻料,這些都可以用來造紙。

這些材料有個共同特點:它們都是易於獲取、成本極低、甚至是當時的「廢棄物」。 這就從根本上解決了絲帛價格高昂的問題,也比竹簡的材料來源更廣泛,處理起來效率更高。這簡直是天才的想法啊!

技術突破的核心:纖維重塑與工藝優化

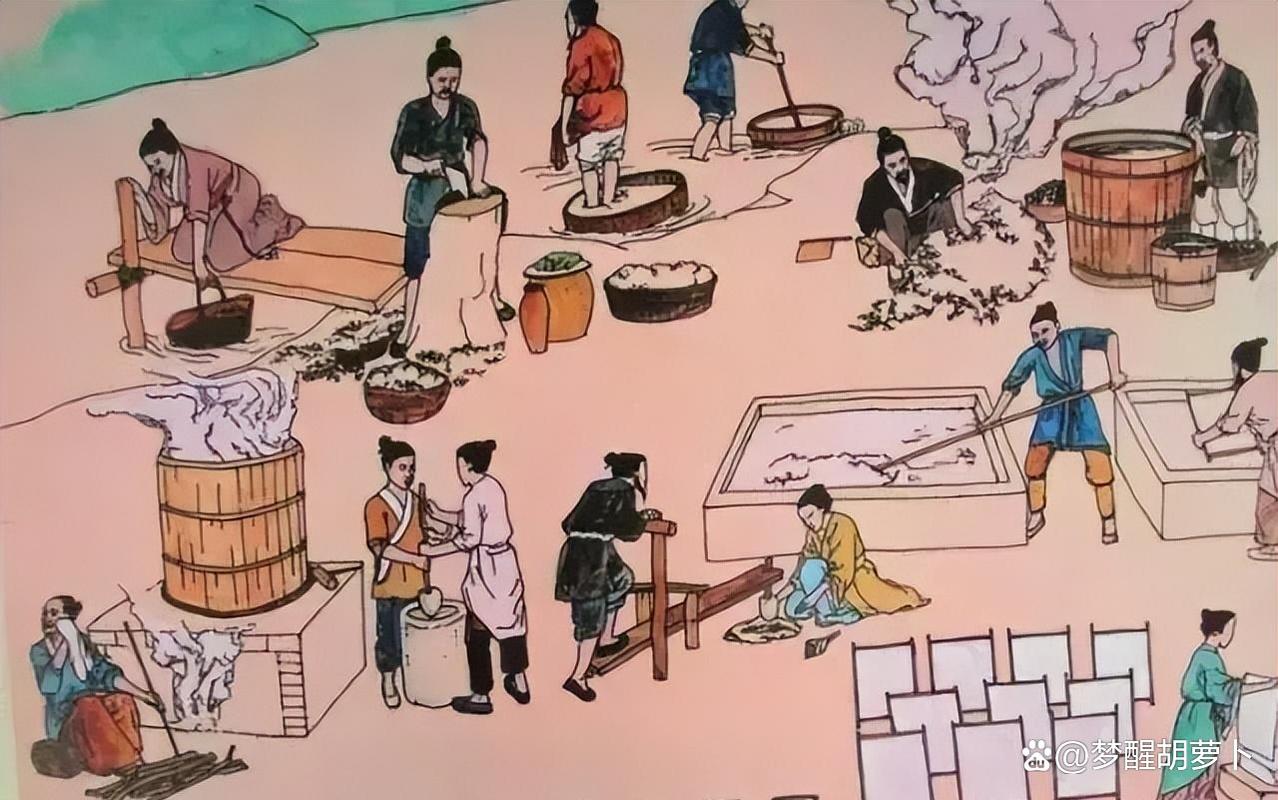

光有材料還不夠,關鍵是怎麼把這些零散的纖維,變成一張張平整、結實、適合書寫的紙張。這就需要一套精密的製作工藝。蔡倫和他的工匠們,在繼承前人經驗的基礎上,進行了大膽的創新與改良:

- 纖維分解: 將上述原料,透過浸泡、蒸煮、石灰水處理等方式,徹底分解成細小的纖維。這個步驟非常重要,因為只有纖維充分分離,才能在後續步驟中均勻交織。

- 反覆搗爛: 煮爛的原料會被放入舂臼中,反覆搗爛,讓纖維變得更細碎、更柔軟,形成均勻的紙漿。這個過程很耗力,但對於紙張的品質至關重要。

- 抄造與烘乾: 這是最關鍵的一步。將均勻的紙漿放入水中,用特製的竹簾(或蘆葦簾)在水中來回晃動撈取。當竹簾從水中提起時,細密的纖維會均勻地鋪在簾面上,形成一層濕紙。然後將濕紙壓榨脫水,再將其貼到牆壁或專門的烘板上烘乾,最終就成了輕薄平整的紙張。

蔡倫的貢獻,不只是找到了新材料,更重要的是他將這些材料的處理、纖維的打漿、以及紙漿的抄造、烘乾等一系列環節,進行了系統性的優化和標準化,形成了一套相對成熟且能大規模生產的造紙工藝。這讓紙張的質量更穩定、生產效率更高,徹底擺脫了過去原始造紙的束縛。

製紙流程概述:蔡侯紙的誕生之路

雖然史料對蔡倫造紙的具體細節沒有詳細的「SOP」,但根據後世的造紙技術發展和考古發現,我們可以大致勾勒出當時的造紙步驟,這也是蔡倫團隊不斷實驗、改進的成果:

- 原料準備: 收集樹皮(如構樹皮)、破布(麻布、舊漁網)、麻頭等含有植物纖維的材料。

- 浸泡與蒸煮: 將收集到的原料清洗乾淨,然後長時間浸泡在水中,使其軟化。接著,會將這些原料放入含有石灰水的鍋中進行蒸煮,這個步驟是為了更好地分解植物纖維,去除雜質,並漂白。

- 搗爛與打漿: 蒸煮軟化後的原料,會被撈出並放入石臼中,透過人力或水力帶動的木杵反覆搗爛。這個過程會將粗大的纖維打碎、打散,形成均勻的紙漿。搗爛得越細,紙張的品質越好。

- 抄造: 這是核心步驟。將搗爛好的紙漿,加入適量的水稀釋,形成紙漿液。工匠會手持一張細密的竹簾(或蘆葦簾),平穩地放入紙漿液中,輕輕晃動,讓纖維均勻地附著在簾面上。然後緩緩抬起竹簾,此時,一層濕潤的纖維薄膜就形成了。

- 壓榨與烘乾: 將濕紙從竹簾上剝離(或者直接帶著竹簾一起),堆疊起來,然後用重物或壓力機進行壓榨,擠出大部分的水分。最後,將脫水後的濕紙一張張地貼到平整的牆壁或專門的烘乾板上,利用陽光或烘烤使其完全乾燥,就得到了最終的紙張。

這就是「蔡侯紙」誕生的基本流程。聽起來是不是很神奇?蔡倫的貢獻,在於他將這些步驟系統化、效率化,讓紙張可以被大量且穩定地生產,從而成為一種普及的書寫材料。

「蔡侯紙」的誕生與深遠影響:文明的加速器

「蔡侯紙」的問世,在當時就像是一場無聲的革命,它以一種難以置信的速度,改變了東漢社會的方方面面,甚至影響了接下來數千年的世界文明進程。這可不是我在誇張喔,這真的是一個劃時代的發明!

輕便與經濟:甩開竹簡和絲帛的巨大優勢

最直觀的影響就是它徹底顛覆了傳統書寫材料的限制。想像一下,原本需要好幾車竹簡才能運送的官方文件,現在只要幾張紙就可以輕鬆搞定;原本只有王公貴族才用得起的絲帛,現在一般官吏甚至是有條件的學子都能負擔得起了!

- 成本效益超高: 相較於竹簡的笨重和絲帛的天價,紙張的原材料都是「廢物利用」,生產成本大幅降低。這使得書寫材料不再是只有少數人才能享用的奢侈品。

- 輕便易攜帶: 紙張輕盈、平整,可以輕鬆地捲起來或疊放,極大地便利了文書的攜帶、傳遞和儲存。這對需要頻繁發送公文的政府部門來說,簡直是從地獄到天堂的轉變!

- 書寫效率提升: 紙張表面平滑,更適合毛筆書寫,速度更快,字跡也更清晰美觀。這不僅提高了書寫者的效率,也提升了閱讀體驗。

得到漢和帝的大力推廣:從宮廷走向民間

蔡倫的聰明之處,還在於他懂得行銷啊!他將造出來的紙張獻給了漢和帝。和帝一看到這麼輕巧、方便又便宜的新材料,龍心大悅,立即下令在全國範圍內推廣使用。皇帝的支持,這就是最權威的背書了!

有了皇帝的「聖旨」,各級官府都開始學習並採用這種新式紙張,民間的工匠也開始學習造紙技術。雖然造紙術的全面普及需要一定的時間,但有了自上而下的推動,紙張取代竹簡和絲帛的速度被大大加快。

對文化、教育、行政的深遠影響:文明的加速器

紙張的普及,對中國社會乃至後來的世界文明,都產生了難以估量的深遠影響,它就像一個超級加速器,推動了各個領域的飛速發展:

-

知識傳播與教育普及:

- 書籍成本降低: 知識不再是少數人的特權。由於紙張成本低廉,書籍的製作變得容易,可以被大量複製。這使得更多學子能夠接觸到書籍,學習成本大大降低。

- 學術文化發展: 大量的書籍得以保存和傳播,促進了儒學、史學、文學等各領域的學術研究和發展,為後世的文化繁榮奠定了堅實基礎。

- 識字率提升: 隨著書籍的普及,識字也變得更加重要和可行,間接提升了社會的整體文化水平。

-

行政管理效率大增:

- 公文流轉加速: 各級政府的公文、檔案、簿冊等文書,都能用紙張來製作和傳遞,大大提高了行政效率。

- 檔案管理便利: 輕便的紙張使得檔案的儲存、分類、查找變得更加容易,有利於政府對資訊的有效管理和利用。

- 國家治理能力提升: 資訊的快速流動和管理,直接提升了中央政府對廣大疆域的控制能力和治理效率。

-

藝術與科技的發展基礎:

- 書畫藝術繁榮: 紙張的出現,為中國獨特的書畫藝術提供了絕佳的載體。紙張的吸墨性、韌性等特點,使得書畫家能夠在紙上盡情揮灑,創作更多精彩的作品。

- 印刷術的基石: 更重要的是,紙張的廣泛應用,為後來的雕版印刷術乃至活字印刷術的發明,奠定了最根本的物質基礎。沒有便宜且大量的紙張,印刷術的普及根本無從談起。這兩項偉大發明結合起來,才真正讓知識傳播進入了「快車道」。

-

對世界文明的貢獻:

- 造紙術西傳: 蔡倫改進的造紙術,在數百年後經由絲綢之路傳播到中亞、阿拉伯地區,最終傳入歐洲。這項技術的傳播,對文藝復興、宗教改革、科學革命等西方歷史上的重大變革,都產生了不可磨滅的影響。可以說,沒有紙張,就沒有現代文明的快速發展。

蔡倫,這位看似平凡的宦官,卻用他的智慧和實踐,為後世開闢了一條通往文明加速發展的康莊大道。他的發明,不僅解決了東漢王朝的燃眉之急,更在不經意間,為全人類的知識傳承和文化交流,鋪平了道路。所以說,蔡倫造紙,真的不是一件小事,而是一件「天大的事」啊!

常見相關問題與深度解析

蔡倫真的發明了紙嗎?以前就沒有紙嗎?

這個問題問得可真好,因為這牽涉到對「發明」這個詞的定義,以及歷史的演進過程。如果我們用最嚴格的標準來看,說蔡倫是「從無到有」發明了紙,那可能就不太精確了。

事實上,在蔡倫之前,也就是西漢時期,考古學家已經發現了一些早期的植物纖維「紙」。例如,在甘肅放馬灘、陝西灞橋等地,都曾出土過一些殘片,它們確實含有植物纖維,質地也與後來的紙有相似之處。這些可以被稱為「原始紙」或「 proto-paper」。

那麼,蔡倫的貢獻到底是什麼呢?他的偉大之處,並不在於憑空變出了紙這個東西,而在於他系統性地改良了造紙的工藝和所使用的材料,使得紙張的質量更穩定、成本更低廉,並且能夠進行大規模的生產。 簡單來說,他讓紙從一個「試驗品」或「稀有品」,真正變成了能「實用化」和「普及化」的產品。他將樹皮、破布、麻頭、舊漁網這些過去被視為廢棄物的材料,有效地整合到造紙的流程中,並優化了蒸煮、搗爛、抄造等環節,讓最終的「蔡侯紙」成為一種在經濟性和實用性上都遠超竹簡和絲帛的書寫載體。

所以,與其說蔡倫是「發明」了紙,不如說他是「改進」了造紙術,並將其推向了實用化和普及化的高峰。這就好比瓦特沒有發明蒸汽機,但他改良了蒸汽機,讓它能被廣泛應用,最終引發了工業革命。蔡倫之於造紙,正是扮演了這樣的關鍵角色。他的貢獻,讓紙張真正從實驗室走向了尋常百姓家,從而對文明進程產生了顛覆性的影響。

為什麼蔡倫的紙能被廣泛接受?

「蔡侯紙」之所以能迅速被廣泛接受,並非偶然,而是多重因素交織作用的結果,我認為這是一場成功的「產品上市」案例!

首先,成本效益是其最大的殺手鐧。相較於竹簡的運輸和儲存成本,以及絲帛令人咋舌的價格,蔡倫所用的樹皮、破布等原材料都是隨處可見的「廢料」。這大大降低了紙張的生產成本,使得它能夠以更親民的價格進入市場。在那個對書寫材料需求量大卻又缺乏經濟選擇的時代,價格優勢是決定成敗的關鍵。

其次,蔡倫作為宮廷中常侍的特殊身份,為紙張的推廣提供了強大的「官方背書」。他將紙獻給漢和帝,得到皇帝的高度肯定和大力推廣,這使得紙張直接從最高層獲得了權威認可。在古代社會,皇帝的命令和推崇,就是最好的廣告和推動力。各級官府在皇帝的號召下,紛紛開始試用和採購紙張,這為紙張的普及打開了官方通路。

再來,紙張本身的優越性能也是其廣受歡迎的重要原因。它輕便、平整、吸墨性適中,不僅書寫流暢,易於攜帶,而且相較於竹簡,它大大節省了儲存空間。這些實用上的改進,直接解決了當時政府文書處理、教育普及、知識傳播等方面的痛點。試想,當官員們發現用新紙處理公文效率更高、學者們發現閱讀和抄寫書籍變得更輕鬆時,他們自然會樂於接受這種創新。

總之,蔡倫的紙之所以成功,是「物美價廉」加上「官方力推」再加上「解決痛點」的完美結合。這三點缺一不可,共同促成了紙張從宮廷走向民間,最終改變世界的歷史進程。

蔡倫造紙的「秘方」是什麼?

如果非要說蔡倫造紙有什麼「秘方」的話,我覺得那不是單一的某種材料或某個步驟,而是一種綜合性的系統優化與創新思維。這就像一道菜,好吃的秘訣不在於單一的食材或調料,而是食材的選用、火候的掌控、調味的搭配,以及廚師的巧思,對吧?

第一個關鍵「秘方」,就是他大膽地選用了多種當時相對廉價且易得的植物纖維作為原材料,並將其整合利用。前人可能只會用麻布,而蔡倫則擴展到了樹皮、破布、麻頭、舊漁網等等。這些「廢物」的充分利用,直接解決了成本問題,也確保了原料的穩定供應。他不是拘泥於單一材料,而是看到所有纖維潛在的價值。

第二個「秘方」,在於他精進了紙漿的製備工藝。造紙的品質,很大程度上取決於纖維的分離和均勻程度。蔡倫團隊在蒸煮、搗爛這些環節上,很可能投入了大量的試驗和改進。比如說,他們可能發現了不同原料的最佳蒸煮時間和石灰水配比,也可能改進了搗爛的工具或方法,確保纖維能夠充分分離且變得細膩均勻,這樣做出來的紙張才不會粗糙、易斷。

第三個「秘方」,則是抄造技術的精進與標準化。紙漿變成紙張的那個瞬間,就是抄造的過程。蔡倫的工匠們在竹簾的選材、編織,以及抄造時竹簾在水中晃動的手法上,肯定累積了豐富的經驗。如何讓纖維均勻鋪在簾上、如何讓紙張厚薄一致,這些都需要精湛的技藝和反覆的練習。而且,蔡倫將這些經驗整理成一套相對標準化的流程,使得紙張的生產可以量化,品質可以維持穩定。

所以,蔡倫的「秘方」其實是「廉價原料的廣泛應用」與「製漿和抄造工藝的系統性優化」這兩大核心的結合。他將過去零散的技術和經驗進行了整合、提升和推廣,這才是他真正厲t害的地方!

蔡倫造紙對後世有什麼具體影響?

蔡倫造紙的影響力,簡直是無遠弗屆,對中國乃至全世界的文明發展都產生了顛覆性的作用。在我看來,它就像是為整個人類社會裝上了一個「加速引擎」!

-

對文化傳承的影響:

- 知識的普及化: 紙張的廉價和普及,讓書籍製作成本大幅降低。原本昂貴、笨重的書本(竹簡、絲帛)變得輕便易得,更多人有機會接觸知識、學習讀書。這直接促進了民間教育的發展,提升了整個社會的文化水平。

- 學術的繁榮: 知識傳播的便利,使得學術交流和研究變得更加頻繁。大量的歷史典籍、文學作品、哲學思想得以被抄寫、傳播和保存,為後世留下了寶貴的文化遺產,促進了各學術流派的發展。

- 藝術形式的變革: 紙張為中國獨特的書畫藝術提供了理想的載體。紙的吸墨性、韌性、保存性都遠超絲帛,使得毛筆書法和水墨畫得以蓬勃發展,成為中國藝術的經典。

-

對行政管理的影響:

- 政府效率的飛躍: 公文、檔案、簿冊等行政文書全面採用紙張後,傳遞速度加快,儲存空間節省,查找更便捷。這極大地提高了各級政府的辦事效率,強化了中央對地方的控制力,提升了國家治理的精細化程度。

- 資訊累積與管理: 大量文書的紙質化,使得重要的歷史記錄、政策法規、經濟數據能夠被更完整、系統地保存下來,為後世的統治者提供了豐富的治國經驗和參考資料。

-

對科技發展的深遠影響:

- 印刷術的基石: 這點絕對是重中之重!如果沒有大量、廉價、平整的紙張,無論是唐代的雕版印刷術,還是宋代的活字印刷術,都無法大規模應用和普及。紙張為印刷術的誕生和發展提供了最關鍵的物質條件,兩者結合才真正引發了知識傳播的革命。

- 其他應用: 紙張還被應用到很多其他領域,比如包裝、扇子、甚至簡易的建築材料等,大大拓展了人類的應用範圍。

-

對世界文明的貢獻:

- 文明的傳播媒介: 蔡倫改進的造紙術,在數百年後經由絲綢之路和阿拉伯人傳播到中亞、北非,最終進入歐洲。這項技術的西傳,徹底改變了西方書寫和知識傳播的模式,降低了書籍成本,為歐洲的文藝復興、宗教改革、科學革命以及後來的啟蒙運動,提供了重要的物質基礎和文化動力。可以說,沒有紙張,就沒有西方世界的現代文明發展速度。

蔡倫造紙的影響,是從點到面,從中國到世界,從一個小小的發明,最終改變了整個人類社會的運作模式和發展軌跡。這就是偉大發明的力量啊!

如果沒有蔡倫造紙,歷史會如何發展?

這是一個很有趣的「如果」題,但我想,如果沒有蔡倫的造紙術,或者說沒有這種能大規模生產、成本低廉的紙張出現,那麼人類文明的進程肯定會被大大拖慢,甚至可能會有不同的面貌。

首先,知識的傳播和普及會是個大問題。想像一下,如果我們還得依賴笨重的竹簡和昂貴的絲帛來傳遞知識,那讀書識字的成本將永遠高居不下。教育很難普及到普通百姓家,知識會牢牢地掌握在少數特權階級手中。這會讓社會階層的流動變得更加困難,整個社會的智識水平提升也會非常緩慢。那些我們今天視為理所當然的「資訊爆炸」、「知識共享」,根本就不可能發生。

其次,行政效率會持續低落,國家治理的難度會倍增。龐大的帝國需要大量的文書來維持運轉,沒有輕便、廉價的紙張,公文傳遞依然會緩慢而笨重,檔案管理也會是一場噩夢。這會導致中央政令下達困難、地方情況反饋不及時,決策層難以快速有效地掌握和應對各種挑戰。長此以往,國家的管理成本會居高不下,甚至可能因為資訊不暢而導致社會動盪或分裂。

再來,後來的印刷術可能根本不會出現,或者發展會非常受限。印刷術的偉大,就在於它能快速、大量地複製文本。但如果沒有一種便宜又適合印刷的載體(也就是紙),那印刷技術即使被發明出來,也無法發揮它的最大效益。雕版印刷、活字印刷,都需要紙張來承載油墨。沒有紙,這些印刷技術就失去了應用場景,知識的工業化生產也就無從談起。

最後,東西方文明的交流與發展速度也會大受影響。造紙術西傳,對歐洲的文藝復興和科學革命產生了巨大的推動作用。如果沒有紙張,歐洲可能還會長期依賴羊皮紙(成本更高,生產更慢)。這會直接影響到知識的傳播速度和成本,可能延緩了新思想、新技術的萌芽和擴散。全球化的進程也會比現在慢很多。

所以說,蔡倫造紙,看似解決了一個「書寫材料」的小問題,實則打開了通往「知識普及」和「效率社會」的大門。沒有它,人類文明的軌跡將會完全不同,發展速度可能要慢上好幾個世紀!這就是為什麼我們今天依然要感謝蔡倫的原因啊!