甘油會致痘嗎?深度解析甘油與肌膚健康的秘密

欸,你是不是也跟小雅一樣,每次看到保養品成分表裡有「甘油」這兩個字,心裡就開始嘀咕:「甘油會致痘嗎?我的臉已經夠容易長痘了,可千萬別再雪上加霜啊!」這個問題真的超常見的啦,而且網路上說法百百種,一下子說甘油是好東西,一下子又說它會堵塞毛孔,搞得大家一頭霧水。今天,就讓我來跟你好好聊聊甘油這個成分,到底它是不是真的會讓你冒痘,還是其實它被誤會了呢?

Table of Contents

甘油會致痘嗎?快速而明確的答案!

好啦,直接給你一個超級明確的答案:單純的甘油本身,在絕大多數情況下,是不會直接導致痘痘或粉刺的! 沒錯,你沒聽錯,甘油它其實是個非常優秀、溫和,而且普遍被認為是「非致粉刺性」(non-comedogenic)的保濕成分。它在化妝品成分的粉刺生成指數(comedogenic rating)上,通常都落在0到1之間,這代表它堵塞毛孔、造成粉刺的機率非常非常低。所以,如果你看到保養品裡有甘油就嚇得不敢用,那可能真的有點冤枉它囉!

那為什麼還是會有人覺得用了含甘油的產品會長痘痘呢?這背後的學問可就大了,通常不是甘油本身的問題,而是跟產品的「整體配方」、你的「肌膚狀況」還有「使用方式」息息相關。我們等一下會來深度剖析這些潛在的原因,讓你徹底搞懂這個迷思。

揭開甘油的神秘面紗:它到底是什麼?

在我們深入探討甘油與痘痘的關係之前,讓我們先來好好認識一下這個成分,知己知彼才能百戰百勝嘛!

甘油,其實就是「丙三醇」啦!

「甘油」(Glycerin,也常被稱為Glycerol或丙三醇)是一種小分子多元醇,你可以把它想像成一種透明、無色、無味的液體。它在自然界中廣泛存在,是許多動植物油脂分解後的產物。我們日常生活中用的肥皂啊、保養品啊,甚至食品、藥品裡,都常常能看到它的身影。這表示它其實是一個非常普遍且安全的成分喔!

甘油是個超級吸水器:它的保濕魔法

甘油之所以這麼受保養品廠商青睞,就是因為它擁有超強的「吸濕性」或稱「吸水性」。它就像一塊海綿,能夠從周遭環境中,例如空氣中,抓取水分,然後把這些水分牢牢地吸附在我們的肌膚表面。它會把這些水分帶到肌膚的角質層,幫助維持角質細胞間的濕潤度,讓肌膚摸起來水嫩嫩的,充滿彈性。

不只如此,甘油還能幫助強化肌膚的「屏障功能」。當肌膚水分充足時,屏障功能就能更完整,減少水分的流失,同時也能更有效地抵禦外界刺激物和微生物的入侵。這對於容易敏感或受損的肌膚來說,可是個大大的福音啊!

為何甘油如此普及?經濟又實惠的萬用保濕劑!

甘油之所以在保養品界如此普及,除了它卓越的保濕效果外,還有幾個重要的原因:

- 安全性高: 它的刺激性非常低,即使是敏感肌膚或嬰幼兒產品也常常使用。

- 成本效益: 相較於一些高科技的保濕成分,甘油的生產成本相對較低,這使得它能夠被廣泛應用在各種價位的產品中,讓更多人都能享受到它的好處。

- 配方穩定: 它在各種配方中都能維持良好的穩定性,不容易變質或與其他成分產生不良反應。

- 多功能性: 除了保濕,它還能作為溶劑、潤滑劑,甚至在某些配方中能幫助產品質地更滑順。

從我的經驗來看,甘油真的是一個「萬金油」般的成分。很多時候,當一款產品的成分表看起來很單純,但保濕效果卻出奇的好,那八九不離十就是甘油在其中發揮了關鍵作用。它真的可以說是保養品界的「國民保濕成分」啊!

甘油與致痘性的科學評估:它為何被誤解?

既然甘油本身無害,那為什麼大家會誤解它會致痘呢?這就涉及到一些更深層次的科學和配方問題了。我們來仔細聊聊。

甘油的粉刺生成指數(Comedogenic Rating):一個非常低的數字

在皮膚科學和化妝品配方領域,有一個叫做「粉刺生成指數」(Comedogenic Rating)的概念,是用來評估某種成分堵塞毛孔、導致粉刺或痘痘的潛力。這個指數通常從0到5,數字越高表示致粉刺性越強。

- 0: 完全不會致粉刺

- 1: 極低機率致粉刺

- 2: 低機率致粉刺

- 3: 中等機率致粉刺

- 4: 高機率致粉刺

- 5: 幾乎一定會致粉刺

而甘油的粉刺生成指數通常是0或1。 這表示它被認為是非常安全的,不會直接堵塞毛孔或引起痘痘。相較之下,一些礦物油、羊毛脂(Lanolin)或其他某些合成酯類,可能會因為分子較大、較厚重,或容易卡在毛孔裡,導致其指數較高。

所以從這個角度來看,單純地把「致痘」的鍋丟給甘油,確實是個誤會。

純甘油與產品配方的差異:魔鬼藏在細節裡

「純甘油不致痘」這句話雖然正確,但我們日常使用的保養品並不是100%的純甘油啊!它們是由多種成分組成的複雜配方。這就引出了關鍵的一點:**決定一個產品會不會致痘,往往不是單一成分,而是「整體配方」的問題。**

濃度問題:高濃度純甘油可能反效果?

甘油確實很吸水,但就像任何事情一樣,過猶不及。如果使用的甘油濃度過高(例如,你直接拿純甘油來塗臉,甚至沒有稀釋),在極度乾燥或濕度極低的環境下,它反而可能會從你的肌膚深層「反向吸水」,把水分從肌膚裡拉出來,導致肌膚更乾燥、更不舒服。這種情況下,雖然不是直接致痘,但肌膚屏障受損、乾燥,間接也可能引發其他肌膚問題,讓痘痘更容易找上門。

不過,別擔心,市面上絕大多數的保養品都會把甘油的濃度控制在一個安全且有效的範圍內(通常是3%到10%之間),這個濃度下甘油能發揮最佳的保濕效果,同時又不會有反向吸水的問題。所以,除非你是自己買純甘油回來DIY,否則不用太擔心這個濃度問題啦。

配方中的「幫兇」:其他致痘成分

這才是很多人用了含甘油產品後會長痘痘的真正原因!很多產品為了達到特定的膚感、功效或穩定性,會添加多種成分,其中可能就包含一些「致粉刺性」較高的成分,例如:

- **某些植物油:** 例如小麥胚芽油(Wheat Germ Oil)、可可脂(Cocoa Butter)等,它們的粉刺生成指數可能較高。

- **某些合成酯:** 例如肉豆蔻酸異丙酯(Isopropyl Myristate)、棕櫚酸異丙酯(Isopropyl Palmitate)等,這些雖然能提供滑順膚感,但對部分人來說是致痘地雷。

- **蠟類:** 例如蜂蠟(Beeswax)、微晶蠟(Microcrystalline Wax),如果添加過多,可能也會有封閉性,尤其對油性肌膚而言。

- **矽靈類(Silicones):** 雖然矽靈本身不太致痘,但如果分子較大或堆積,加上清潔不徹底,也可能讓毛孔堵塞。

想像一下,甘油是個乖孩子,但它所在的班級裡,卻有幾個愛惹事的同學。當你用了這個班級的產品,結果出問題了,你不能只怪乖孩子甘油,而是應該去看看那些真正的「麻煩製造者」!

封閉性成分:甘油與封閉劑的協同作用

有些保濕產品,特別是針對乾性肌膚或屏障受損肌膚設計的,會同時添加「吸濕性」成分(如甘油)和「封閉性」成分(如礦物油、凡士林、乳木果油等)。封閉性成分的作用是在肌膚表面形成一層薄膜,減少水分蒸發。當這兩類成分一起作用時,保濕效果會非常好。

但是,如果你的肌膚本身是油性或混合性偏油,又在潮濕悶熱的環境下,使用了封閉性較強的產品,肌膚可能會感覺「不透氣」,毛孔被過度悶住,這就容易引發粉刺和痘痘。這時候,問題不在甘油本身,而是整個配方對於你當前肌膚狀況和環境來說,可能過於「厚重」或「滋潤」了。

所以,我的看法是,甘油本身是個「好人」,但它跟誰「混」很重要。我們在選擇產品時,不應該因為看到甘油就一票否決,而是要仔細審視產品的完整成分表,以及它的整體質地和膚感,才能做出最適合自己的判斷。

為什麼有人用了甘油產品會長痘痘?深度剖析潛在原因

即便甘油本身是個安全成分,也排除了其他致痘成分的可能,為什麼還是有人會覺得用了含有甘油的產品會長痘痘呢?這就涉及到一些更細微的個人因素和使用習慣了。

錯把「好轉反應」(Purging)當成致痘?

這是個很常見的誤會!有些含有甘油的保濕產品,特別是那些同時含有酸類(如果酸、水楊酸、A酸衍生物等)或維生素A醇的產品,在肌膚建立耐受的初期,可能會引發所謂的「好轉反應」或「爆痘期」(Purging)。

「好轉反應」是指當某些活性成分加速肌膚代謝,把毛孔深層的髒污、老廢角質或潛在的粉刺推到肌膚表面時,看起來就像是突然冒了許多痘痘或粉刺。這其實是肌膚在「排毒」或「適應」新成分的過程。這種情況下的痘痘通常會來得快去得也快,而且是出現在你原本就容易長痘的區域。

如果你的肌膚正在經歷「好轉反應」,你會發現這些痘痘或粉刺的形態和位置,跟你平常長痘痘的地方很像,而且通常不會持續太久(幾天到幾週)。但如果是真正的「致痘」,那通常是用了產品後,在新的位置冒出新的痘痘,而且會持續不斷,甚至惡化。

要區分這兩者,真的需要時間觀察和對自己肌膚的了解。如果只是暫時性的爆發,且是使用代謝型產品後出現,那很可能就是好轉反應,這時候需要給產品和肌膚一些時間適應,通常撐過去就好了。

肌膚敏感度與個人體質差異

每個人的肌膚都是獨特的,對成分的反應也可能不同。雖然甘油的刺激性極低,但少數極端敏感的肌膚,仍然可能對任何外來成分產生反應,即使是水。這種情況雖然極為罕見,但理論上仍有可能發生。

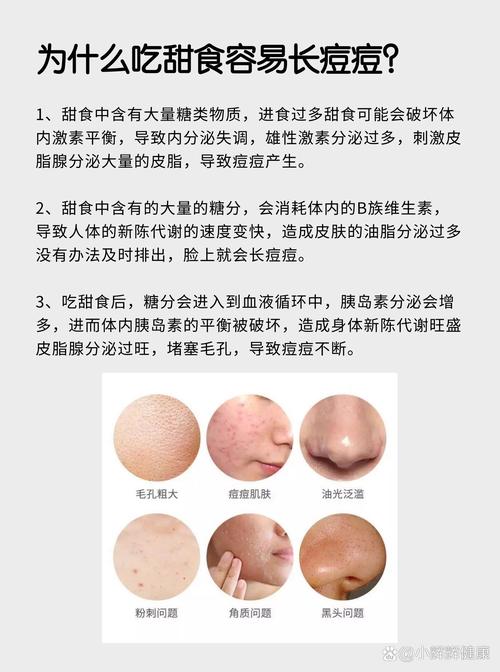

此外,你的體質、賀爾蒙、飲食、生活習慣,甚至壓力,都會影響肌膚狀況和痘痘的產生。有時候,你剛好在使用新產品的同時,經歷了壓力大、作息不正常、吃了高糖食物等情況,這些內在因素都可能導致痘痘,但卻被你誤以為是保養品的鍋。

我個人覺得啊,當我們在評估一個產品會不會致痘時,真的要考慮到「內外兼修」。有時候外在的保養品很無辜,真正的原因可能出在我們自己的生活習慣上呢!

不當的產品搭配與使用方式

想像一下,你已經擦了一層滋潤的精華液,然後又疊擦了一層厚重的乳霜,最後再加一層防曬,如果這些產品的質地都偏油、偏厚,即使單個產品中的甘油濃度不高,層層疊加下來,也可能讓肌膚感覺「窒息」,特別是在炎熱潮濕的天氣裡。

此外,使用方式也很重要。例如,如果你塗抹的量過多,或是沒有讓產品充分吸收就疊擦下一層,都可能導致產品在肌膚表面堆積,間接影響毛孔的通暢。

清潔不徹底導致的問題

這是一個非常容易被忽略的點!如果你使用了含有甘油(或其他保濕、滋潤成分)的保養品,但之後的清潔工作沒有做好,例如卸妝不徹底、洗臉不乾淨,那麼殘留在臉上的彩妝、髒污、老廢角質以及保養品殘留物,就可能堵塞毛孔,進而引發粉刺和痘痘。這時候,甘油只是恰好在產品裡,它並不是致痘的元兇,而是清潔出了問題。

特別是對於油性肌膚或痘痘肌來說,選擇溫和但清潔力足夠的潔面產品,並確保每天徹底清潔肌膚,是預防痘痘非常重要的一環。

環境濕度對甘油作用的影響

前面提到甘油會「吸水」。在極度乾燥的環境中,如果保養品中甘油濃度過高,且沒有足夠的封閉性成分來鎖水,甘油確實可能從肌膚內部「反向」吸取水分到肌膚表面,然後這些水分又快速蒸發,結果導致肌膚更乾燥。乾燥的肌膚屏障受損,反而更容易敏感或長痘。

不過,台灣的氣候普遍較為潮濕,這種情況相對不那麼常見。但在冬天或長時間待在冷氣房、暖氣房這種乾燥環境下,就比較需要注意了。這時候,選擇甘油搭配其他更具封閉性的成分(例如神經醯胺、角鯊烷、凡士林等)的產品,效果會更好。

總之,當你懷疑一個含有甘油的產品讓你長痘時,真的要多方面去思考,而不只是把責任歸咎於甘油本身。它很可能只是個「代罪羔羊」而已。

如何聰明選擇含有甘油的產品,避免踩雷?

既然甘油本身無辜,那我們要怎麼做才能安心使用含有甘油的產品,享受它帶來的保濕好處,同時又避免長痘的困擾呢?這裡有幾個我的小撇步和建議:

-

仔細閱讀成分表:不只是甘油

這是我一直強調的重點!當你在選購保養品時,不要只看明星成分,而是要把整個成分表都大致掃一遍。特別是如果你是痘痘肌或容易長粉刺的膚質,可以多留意一下排在成分表前幾位(通常代表添加量較多)的成分,是否有你已知的致痘成分。有些網站或App可以查詢成分的粉刺生成指數,你可以用它們來輔助判斷。記住,是「整個配方」決定了產品的致痘性,而不是單一的甘油。

-

留意產品質地與膚感

一款產品的質地和使用感受,通常能給你最直觀的判斷。如果你是油性肌或痘痘肌,應該盡量避免質地過於厚重、油膩、難以吸收的產品。選擇清爽型的乳液、凝膠或精華液會更適合你。即使含有甘油,但如果配方是走清爽路線,通常就不太會造成負擔。

塗抹時,如果感覺皮膚悶悶的、不透氣,或者有明顯的黏膩感,那可能就不是你的菜。我的經驗是,肌膚的「呼吸感」很重要,特別是痘痘肌,更需要輕盈無負擔的產品。

-

進行小範圍測試(Patch Test)

這是最保險、也最實際的方法!無論你對新產品有多期待,多麼心動,都請務必先在小範圍肌膚上進行測試。你可以將產品塗抹在耳後、下顎線邊緣或手腕內側等不顯眼的地方,連續使用幾天。觀察是否有泛紅、發癢、刺痛或冒痘等異常反應。

如果測試區域沒有問題,再考慮擴大使用範圍。這個步驟雖然有點麻煩,但能大大降低你「踩雷」的機率,非常值得投資時間。

-

根據肌膚類型做選擇

- 油性肌/痘痘肌: 選擇清爽質地,例如凝膠、水凝霜、輕乳液,成分表簡潔,除了甘油,避免高致痘性油脂或蠟類成分的產品。

- 乾性肌/敏感肌: 甘油對你們來說通常是很好的選擇,可以選擇含有甘油,且搭配神經醯胺、膽固醇、脂肪酸等修護成分的產品,質地可以稍微豐潤一些,幫助強化肌膚屏障。

- 混合肌: 可以分區使用,T字部位用清爽型,兩頰用稍微滋潤型的。或者選擇整體質地偏中等、較平衡的產品。

了解自己的肌膚類型是挑選產品的第一步。不要人云亦云,適合別人的不一定適合你喔。

-

聽聽肌膚的聲音:感受最重要

最後,也是最重要的,就是學會「傾聽」你的肌膚。肌膚會說話!當你用了某個產品後,如果肌膚感覺不舒服、開始出現新的粉刺或痘痘,而且是持續性的,那即使它含有甘油,即使它號稱多好多好,也請果斷停用。不要硬撐,肌膚的健康才是最重要的。

有時候,我們總是被廣告詞吸引,被別人推薦得心癢癢。但我個人覺得,保養真的沒有「最好的」,只有「最適合」的。當你的肌膚感覺舒適、穩定,那就是對你來說最好的產品了。

我的專業觀點與經驗分享:甘油真是被冤枉了嗎?

身為一個長期關注肌膚健康和成分研究的人,我個人認為,甘油這個成分真的是被「冤枉」的成分之一。它就像一個默默耕耘、勤勤懇懇的老實人,為無數的保養品貢獻了卓越的保濕能力,卻常常因為產品中其他「壞分子」的存在,或是消費者自身的使用習慣問題,而被冠上「致痘」的罪名。

從科學角度來看,甘油的分子結構和作用機制,決定了它並不會直接堵塞毛孔。它是一種小分子水溶性保濕劑,親水性強,進入毛孔的機會很小,而且它也不會像某些油脂那樣,與皮脂結合形成固體栓塞物。

在我的諮詢經驗中,很多宣稱用了某某產品會致痘的朋友,當我們仔細回溯他們的保養流程、產品成分,甚至生活習慣時,往往會發現問題出在其他地方:可能是清潔不徹底、使用了高致痘性的彩妝、產品配方中有其他「雷」成分、過度去角質導致肌膚屏障受損、甚至是壓力或賀爾蒙失調。甘油在這些情況下,真的就只是個無辜的「路人甲」而已。

所以,我鼓勵大家對甘油抱持開放的心態。如果你是痘痘肌,並不是看到甘油就避之唯恐不及,而是應該學會辨識整個產品的配方,以及它是否適合你的肌膚類型和當下的需求。選擇含有甘油但質地清爽、成分簡潔的產品,它很可能會成為你保濕路上的好幫手,讓你的肌膚保持水潤,反而有助於穩定膚況呢!

保養是一場長跑,需要耐心、觀察和一點點科學知識。別讓對單一成分的誤解,錯過了那些真正對你的肌膚有益的好東西喔!

常見問題與專業解答

敏感肌膚可以用含有甘油的產品嗎?

當然可以!而且,甘油對於敏感肌膚來說,通常是非常友善且推薦的保濕成分。它的刺激性極低,幾乎不會引起過敏反應,並且能幫助肌膚補充水分,維持角質層的濕潤,進而強化肌膚的屏障功能。

敏感肌膚的屏障功能通常較為脆弱,容易流失水分,也更容易受到外界刺激。甘油作為一種溫和有效的吸濕劑,能夠將空氣中的水分「抓」到肌膚上,幫助舒緩乾燥、泛紅和緊繃感。許多專為敏感肌膚設計的產品,都會將甘油作為核心的保濕成分之一。

不過,敏感肌在使用任何新產品時,仍然建議先進行小範圍的敏感測試(patch test),確保產品中沒有其他會引起你過敏反應的成分。但就甘油本身而言,它對敏感肌來說是非常安全的選擇。

油性肌膚適合甘油嗎?會不會太滋潤?

油性肌膚也絕對適合使用含有甘油的產品!很多人誤以為油性肌膚不需要保濕,或者怕保濕會讓臉更油、更容易長痘。這是個很大的迷思。

油性肌膚雖然皮脂分泌旺盛,但並不代表肌膚不缺水。事實上,有些油性肌膚甚至會因為內油外乾,導致肌膚為了代償而分泌更多油脂,形成惡性循環。甘油作為一種水溶性保濕劑,它提供的是「水分」而非「油脂」。它能幫助肌膚補水,讓水油平衡,反而有助於調節油脂分泌。

對於油性肌膚來說,選擇含有甘油但質地「清爽」的產品是關鍵。例如,凝膠狀、水狀或輕盈乳液質地的產品會比厚重的乳霜更適合。這些產品能提供充足的水分,又不會增加肌膚負擔,讓毛孔感到悶熱或堵塞。所以,油性肌膚的朋友們,別再對甘油敬而遠之啦,選對產品,它可是你的保濕好夥伴呢!

甘油濃度越高越好嗎?

這個問題的答案是:不一定,也不是濃度越高就越好!就像之前提到的,甘油雖然是個好東西,但過猶不及。一般來說,在保養品配方中,甘油的有效保濕濃度通常介於3%到10%之間。在這個區間內,甘油能夠充分發揮其吸濕保濕的功效,同時又能確保良好的膚感。

如果甘油的濃度過高(例如超過20%甚至更高,接近純甘油),特別是在環境濕度非常低的情況下,它反而可能因為吸水能力太強,從肌膚深層「反向」吸取水分到肌膚表面,結果導致肌膚變得更乾燥、甚至感覺黏膩不適。此外,高濃度甘油的產品可能會有較強的黏膩感,影響使用體驗。

因此,保養品的配方師會精心調配甘油的濃度,使其在達到最佳保濕效果的同時,又能維持產品的穩定性、膚感以及避免潛在的反效果。所以,消費者不需要盲目追求高濃度的甘油產品,選擇一個配方均衡、膚感舒適的產品才是最重要的。

除了甘油,還有哪些保濕成分是痘痘肌友善的?

痘痘肌在選擇保濕成分時,確實需要特別注意,除了甘油之外,還有許多對痘痘肌非常友善的保濕成分,它們通常具有清爽、不致粉刺的特性:

- 玻尿酸(Hyaluronic Acid): 這也是一種非常受歡迎的吸濕性保濕劑,可以吸附大量水分,為肌膚提供澎潤感。玻尿酸分子大小不同,能作用在肌膚不同層次,且極少致痘。

- 維生素B5(泛醇,Panthenol): 具有優異的保濕、修復和舒緩效果,能幫助肌膚屏障健康,同時對痘痘肌來說非常溫和,不易致痘。

- 神經醯胺(Ceramide): 屬於肌膚角質層本身就有的脂質成分,能夠強化肌膚屏障,減少水分流失,對於受損的痘痘肌屏障修復非常有幫助,且不容易致痘。

- 尿囊素(Allantoin): 具有舒緩、修護和保濕的功效,對於痘痘引起的泛紅和不適有很好的緩解作用,也很適合痘痘肌。

- PCA鈉(Sodium PCA): 這是肌膚天然保濕因子(NMF)的一部分,具有良好的吸濕能力,能幫助肌膚維持水分平衡,且質地清爽。

- 海藻糖(Trehalose): 另一種天然的保濕糖類,具有優異的保濕和保護細胞的能力,對肌膚溫和。

痘痘肌在選擇保濕產品時,除了關注這些成分,也要注意產品的整體質地,盡量選擇清爽、不黏膩的乳液、凝膠或精華液,避免含有高致痘性油脂或蠟類的厚重乳霜。

怎麼區分保濕產品是「致痘」還是「調理期」?

區分產品是真正讓你「致痘」還是處於「調理期」(好轉反應,Purging)確實需要一些觀察和判斷。以下是一些我的經驗和建議:

1. 出現痘痘的位置和頻率:

- **致痘:** 痘痘可能會出現在你平常不常長痘的區域,或是比平常更廣泛、更持續地出現。新冒出的痘痘形態可能更大、更紅、更痛,且數量持續增加,甚至惡化。

- **調理期:** 痘痘通常出現在你平常就容易長痘的「戰場」區域(例如T字部位、下巴等)。這些痘痘是原本潛藏在肌膚深層的粉刺或髒污被代謝出來,所以它們的位置是可預期的。

2. 痘痘的形態和發展速度:

- **致痘:** 新長出來的痘痘可能發展較慢,發炎程度較深,且不容易自行消退,甚至會變成囊腫型痘痘。

- **調理期:** 痘痘通常發展較快,從冒出到消退的時間較短,感覺上是「加速成熟」的過程。它們可能是黑頭、白頭或小紅疹,通常不會引起很深的發炎或疼痛。

3. 使用產品的性質:

- **致痘:** 如果你使用的是單純保濕、不含任何酸類或維生素A衍生物的產品,卻持續冒痘,那很可能是產品的配方(例如含有高致痘性成分)不適合你。

- **調理期:** 通常發生在使用含有活性成分(如水楊酸、AHA果酸、杜鵑花酸、A醇/A酸衍生物等)的產品時。這些成分會加速肌膚細胞更新和代謝,把毛孔裡的髒東西推出來。

4. 持續時間:

- **致痘:** 如果新產品使用後,持續冒痘痘超過2-4週,且情況沒有改善甚至惡化,那很可能就是產品不適合你,建議停用。

- **調理期:** 通常只會持續2-6週,最長不會超過3個月。隨著肌膚逐漸適應,痘痘會逐漸減少,膚況會趨於穩定甚至改善。

5. 肌膚整體感受:

- **致痘:** 肌膚可能感覺悶、不透氣、刺激或不適。

- **調理期:** 除了痘痘,肌膚可能會有輕微的乾燥、脫屑或敏感,這是活性成分作用的正常現象,但通常不會感覺過度刺激或紅腫。

**我的建議是:** 如果你使用了新的保濕產品(尤其是單純保濕不含酸類的),在短時間內出現大量新的、與平常痘痘不同的,或持續不退的痘痘,那就應該立即停用。但如果新產品是含有酸類或A醇等代謝型成分,且痘痘是出現在你慣性長痘的部位,而且有逐漸改善的跡象,那可以再觀察一段時間,但如果持續數週仍無改善,仍建議停用並諮詢專業人士的意見。

記住,了解自己的肌膚,並保持觀察,是保養路上最重要的功課!