spinal cord是什麼?深入淺出解析脊髓:人體中樞神經系統的生命橋樑

你曾遇過這種情況嗎?突然間,手腳開始麻麻的,甚至有種說不出的無力感,嚇得你趕緊去看醫生。醫生聽了你的描述,很嚴肅地說:「這可能是脊髓出了點狀況喔!」那一刻,你的腦袋裡是不是冒出一個大大的問號:spinal cord是什麼?它到底在我們身體裡扮演著什麼角色?別擔心,今天我就要帶你一同揭開這條「生命高速公路」的神秘面紗,讓你對這個既精密又脆弱的器官有更全面的認識!

所以,究竟spinal cord是什麼呢?簡單來說,脊髓就是我們中樞神經系統(Central Nervous System, CNS)中一條至關重要的柱狀神經組織,它像一條粗粗的電纜,從我們的大腦底部,也就是延髓(medulla oblongata)的地方開始,一路向下延伸,被我們的脊椎骨一節一節地緊密保護著,直到腰部左右。它可是我們大腦和身體各部位之間傳遞訊息的「超級高速公路」喔!如果沒有它,我們的大腦就無法接收到身體的各種感覺,也無法發出指令讓肌肉活動,可以說,我們的日常生活幾乎都要依賴它才能正常運作。

Table of Contents

脊髓的驚人構造:精密又脆弱的神經網路

哇,脊髓這個「生命橋樑」聽起來很重要,但它裡面究竟長什麼樣子呢?其實啊,它雖然看起來只是一條長長的管狀結構,但內部可是設計得非常精巧、複雜,同時也異常脆弱呢!

脊髓的基本組成:灰質與白質

從橫切面來看,脊髓主要由兩種不同的組織構成:

- 灰質 (Gray Matter):位於脊髓的中央,因為富含神經元的細胞體、樹突和突觸,顏色偏灰而得名。它的形狀就像一隻展翅的蝴蝶,或是一個H字型。灰質是訊息處理和整合的中心,也是許多反射弧的起始點。

- 前角 (Ventral Horn):主要包含運動神經元的細胞體,這些神經元發出的軸突會離開脊髓,去支配我們的骨骼肌,執行各種動作。如果你能自由地揮手、踢腿,就是前角的功勞喔!

- 後角 (Dorsal Horn):主要接收來自身體各部位的感覺訊息,像是觸覺、溫度、痛覺和本體感覺(知道自己身體在空間中的位置)。這些訊息透過感覺神經元傳入後角,再向上傳遞到大腦。

- 側角 (Lateral Horn):主要存在於胸椎和腰椎上部的脊髓段,包含自主神經系統(自律神經系統)的細胞體,它們負責調節我們無意識的生理功能,比如心跳、呼吸、消化和腺體分泌等。

- 白質 (White Matter):包圍在灰質的外圍,主要由有髓鞘的神經纖維(軸突)組成,這些髓鞘富含脂肪,因此看起來是白色的。白質就像是高速公路上的多條車道,負責將訊息快速傳遞到大腦或從大腦傳遞出去。

- 上行傳導路徑 (Ascending Tracts):也稱為感覺路徑,負責將來自脊髓後角的感覺訊息(如痛覺、溫度、觸覺、壓力、震動和本體感覺)向上傳遞到大腦皮質,讓我們意識到這些感覺。想像一下,當你碰到熱水時能立即感覺到燙,就是這些路徑在工作。

- 下行傳導路徑 (Descending Tracts):也稱為運動路徑,負責將來自大腦的運動指令向下傳遞到脊髓前角的運動神經元,然後再傳達到我們的肌肉,執行各種動作,像是走路、寫字、拿東西等等。

脊髓的外部保護:三層脊髓膜與腦脊髓液

這麼重要的脊髓,當然需要層層保護啦!它可不像你家的電線一樣隨便放著,而是被巧妙地包裹在一個堅固的骨性「套筒」——脊椎骨內部。除了脊椎骨外,還有三層精密的膜結構將它緊密地包裹起來,並浸泡在特殊的液體中,以提供進一步的緩衝和保護:

- 硬脊膜 (Dura Mater):最外層,厚實而堅韌,就像一道堅固的外牆,提供強大的物理保護。

- 蜘蛛膜 (Arachnoid Mater):中層,薄而透明,下方有無數纖細的連結,看起來像蜘蛛網一樣,因此得名。

- 軟脊膜 (Pia Mater):最內層,非常薄且緊密地附著在脊髓表面,上面佈滿了血管,負責為脊髓提供營養。

在蜘蛛膜和軟脊膜之間,還有一個空間叫做「蜘蛛膜下腔」,裡面充滿了腦脊髓液 (Cerebrospinal Fluid, CSF)。這種清澈的液體就像一個天然的「液體氣囊」,能夠有效緩衝外力的衝擊,保護脊髓和腦部免受震盪傷害,同時也能運輸營養物質並帶走代謝廢物,維持神經系統的健康環境。

脊髓神經:31對與身體的連結

從脊髓的兩側,會規律地發出31對脊神經 (Spinal Nerves),它們透過脊椎骨之間的孔洞(椎間孔)穿出,再分支擴散到身體的各個部位,包括軀幹、四肢和部分內臟。每一對脊神經都包含感覺神經纖維和運動神經纖維,負責特定區域的感覺輸入和肌肉運動輸出。這31對脊神經根據它們發出的脊髓段位,可以細分為:

- 頸神經 (Cervical Nerves):8對 (C1-C8) – 負責頸部、上肢、部分呼吸。

- 胸神經 (Thoracic Nerves):12對 (T1-T12) – 負責軀幹、部分腹部器官。

- 腰神經 (Lumbar Nerves):5對 (L1-L5) – 負責下肢、下腹部。

- 薦神經 (Sacral Nerves):5對 (S1-S5) – 負責下肢、臀部、生殖泌尿系統。

- 尾神經 (Coccygeal Nerve):1對 – 負責尾骨周圍區域。

你可以想像,這些密密麻麻的脊神經,就像從主幹道延伸出去的無數條小徑,將脊髓與我們全身的神經系統緊密地連接起來,確保訊息暢通無阻。

脊髓的關鍵功能:人體運作的指揮與協調中心

了解了脊髓的構造,我們再來看看它究竟是怎麼工作的吧!它的功能可不只是傳遞訊息這麼簡單喔,它還能獨立完成一些快速反應,簡直是我們人體裡的「總機兼危機處理中心」!

訊息傳遞的高速公路:上傳下達

這是脊髓最廣為人知的功能,它就像一條雙向道的高速公路,負責將訊息在身體和大腦之間來回傳輸:

- 感覺訊息上傳: 當你的手碰到熱水、腳踩到釘子、或是輕輕撫摸毛茸茸的小貓時,這些來自皮膚、肌肉、關節和內臟的感覺訊息,會透過周圍神經傳入脊髓的後角,然後沿著白質中的上行傳導路徑,快速地傳送到我們的大腦皮質。這樣我們才能感覺到疼痛、冷熱、觸摸,並感知自己的肢體位置。如果這條上行通道受損,可能就會出現麻木、感覺遲鈍,甚至完全喪失感覺的情況。

- 運動指令下達: 相反地,當我們的大腦決定要做某個動作,比如要拿起杯子喝水、或是踢一個球時,大腦皮質會發出運動指令。這些指令會沿著脊髓白質中的下行傳導路徑,傳送到脊髓前角的運動神經元。然後,這些運動神經元再將指令傳遞給相應的肌肉,使肌肉收縮,進而完成動作。所以囉,如果這條下行通道受損,就可能出現肢體無力、癱瘓等狀況。

我的天啊,光是想到這些訊息每秒鐘在我們體內來回穿梭,就覺得脊髓真的好厲害,效率超高!

反射作用的中樞:快速應變的「自動模式」

除了作為訊息傳遞的通道,脊髓還有一個超重要的「特權」,那就是它能獨立完成一些快速的反應,這就是我們常說的「反射」。反射是一種不經過大腦意識控制,直接由脊髓神經回路完成的自動化反應,為的是讓我們能以最快的速度避開危險,保護自己。

典型的反射作用會遵循一個稱為「反射弧」的路徑。它通常包含以下幾個關鍵步驟:

- 感覺受器接收刺激: 比如你的手不小心碰到滾燙的熱鍋。

- 感覺神經元傳遞訊息: 痛覺訊息沿著感覺神經傳入脊髓。

- 在脊髓灰質進行整合: 訊息一進入脊髓後角,不需要上傳到大腦,就可以直接通過一個或多個中間神經元,與運動神經元建立聯繫。

- 運動神經元發出指令: 運動神經元立即將收縮肌肉的指令發出。

- 效應器執行反應: 肌肉接收到指令後馬上收縮,你的手便會立刻縮回來。

這整個過程快到你幾乎還沒意識到「燙」,手就已經縮開了。最經典的例子就是「膝跳反射」:醫生用小槌子輕敲你的膝蓋下緣,你的小腿會不自主地向前踢一下。這就是一個典型的、由脊髓直接控制的反射,不需要經過大腦思考。想想看,如果每次都要大腦思考過才能縮手,我們的身體可能早就遍體鱗傷了,所以脊髓的反射功能,對我們的生存來說真是至關重要!

常見的脊髓問題與挑戰:當生命橋樑受損時

脊髓如此重要,一旦它出了問題,對人體的影響可就大了!從輕微的不適到嚴重的癱瘓,都可能與脊髓病變有關。我常說,保護好我們的脊椎就像在保護我們的生命線一樣,因為它直接守護著脊髓。

脊髓損傷 (Spinal Cord Injury, SCI)

這是最廣為人知的脊髓問題之一,通常是突發性的意外導致。脊髓損傷會破壞神經纖維,阻斷訊息傳遞,造成損傷平面以下感覺和運動功能的喪失,甚至影響自主神經功能。

- 主要原因:

- 創傷: 最常見的是車禍、高處跌落、運動傷害(如潛水頭部先入水)、槍傷等,導致脊椎骨折、脫位,進而壓迫或直接切斷脊髓。

- 非創傷: 腫瘤、感染、脊椎退化性病變、椎間盤突出等,也可能引起脊髓壓迫。

- 影響:

- 損傷平面: 影響的程度和範圍取決於脊髓損傷的高度。位置越高,影響越廣泛。例如,頸椎損傷可能導致四肢癱瘓(quadriplegia),胸腰椎損傷則可能導致下肢癱瘓(paraplegia)。

- 功能障礙: 除了肢體癱瘓,還可能伴隨感覺喪失(麻木、無法感知冷熱痛)、膀胱與腸道功能障礙(大小便失禁或排泄困難)、性功能障礙、呼吸困難(高位頸椎損傷)以及自主神經功能紊亂(如體溫調節失常、血壓不穩)等。

聽到這裡,你是不是也跟我一樣覺得,哇,原來脖子跟背部真的不能亂扭亂撞!保護好脊椎,就是保護好我們的脊髓。

脊髓壓迫症

脊髓壓迫是指脊髓或其神經根受到外部壓迫,導致功能受損的一系列症狀。這在臨床上非常常見,尤其是中老年人。

- 常見原因:

- 椎間盤突出 (Herniated Disc):椎間盤髓核突出,直接壓迫到脊髓或神經根。這是現代人很常見的問題,長時間坐姿不良、搬重物姿勢不對都可能導致。

- 骨刺增生 (Osteophytes):隨著年齡增長,脊椎關節退化,骨質增生形成骨刺,向內擠壓脊髓。

- 脊椎狹窄 (Spinal Stenosis):脊椎管腔因退化、韌帶增厚或椎間盤突出而變窄,導致脊髓或神經受到壓迫。

- 腫瘤 (Tumors):無論是原發於脊椎或脊髓本身,或是從其他部位轉移而來的腫瘤,都可能壓迫脊髓。

- 脊椎滑脫 (Spondylolisthesis):一節脊椎骨相對於另一節向前或向後移位,可能導致脊髓或神經根受壓。

- 常見症狀:

- 疼痛: 可能在頸部、背部,並放射到四肢,例如坐骨神經痛。

- 麻木或感覺異常: 受壓迫神經所支配的區域出現麻木、針刺感、燒灼感。

- 無力: 肢體肌肉無力,甚至萎縮。

- 反射異常: 膝跳反射等減弱或消失。

- 嚴重者: 可能出現步態不穩、排尿或排便困難、大小便失禁等膀胱腸道功能障礙,這通常是脊髓受到嚴重壓迫的警訊。

脊髓發炎 (Myelitis)

脊髓也可能因為感染或自體免疫反應而發炎,導致功能受損。這種情況相對少見,但影響卻很劇烈。

- 原因:

- 感染: 病毒(如帶狀皰疹病毒、腸病毒、HIV等)、細菌(如結核菌)、寄生蟲等入侵脊髓。

- 自體免疫疾病: 身體的免疫系統錯誤地攻擊自己的脊髓組織,例如「橫斷性脊髓炎 (Transverse Myelitis)」或「多發性硬化症 (Multiple Sclerosis, MS)」。

- 症狀: 通常是急性發作,包括肢體無力、麻木、感覺異常、背痛、膀胱與腸道功能障礙等,嚴重時可能導致癱瘓。

其他相關疾病

還有一些疾病雖然不直接是脊髓損傷或壓迫,但也會影響脊髓功能,造成神經症狀:

- 脊髓空洞症 (Syringomyelia):脊髓內部形成囊狀空腔,積聚腦脊髓液,壓迫周圍神經組織。

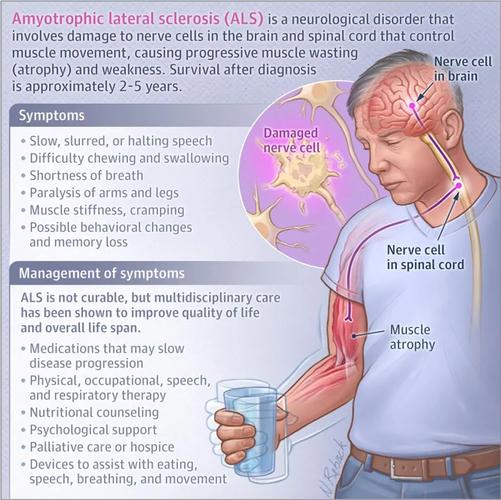

- 脊髓肌肉萎縮症 (Spinal Muscular Atrophy, SMA):一種基因缺陷導致的遺傳性疾病,會影響脊髓前角的運動神經元,造成肌肉無力、萎縮。

總之,只要發現身體有持續性的麻木、無力、疼痛,尤其這些症狀還會延伸到四肢,甚至影響到大小便,都一定要提高警覺,盡快尋求神經科或骨科醫師的專業診斷喔!畢竟脊髓是我們身體的命脈,早期發現、早期治療,絕對是最好的選擇。

脊髓問題的診斷與評估:抽絲剝繭找真相

當醫生懷疑你的脊髓可能出了問題時,他們會像個偵探一樣,一步步抽絲剝繭,找出病因。這個過程通常會結合詳細的問診、身體檢查和各種影像學或電生理檢查。

詳細病史與理學檢查:醫師的「第一步」

醫生會仔細詢問你的症狀是如何開始的、持續多久、有沒有什麼誘發或緩解因素、過去的病史等等。接著,他會進行一套專業的「神經學檢查」,評估你的脊髓功能:

- 感覺功能檢查: 醫生會用棉花棒、針頭、冰塊等工具,測試你對輕觸、疼痛、溫度、震動的感覺,並比對身體兩側的反應,判斷是否有感覺缺損的平面。

- 運動功能檢查: 醫生會讓你做一些動作,像是抬手、抬腿、握拳、翹腳趾等等,評估你的肌肉力量和對抗阻力的能力,看看是否有無力或麻痺的情形。

- 反射檢查: 醫生會用小槌子敲擊你的膝蓋、腳踝、手肘等部位,檢查膝跳反射、跟腱反射、肱二頭肌反射等,判斷反射是否正常、減弱或消失。

- 步態與平衡檢查: 觀察你走路的姿勢和平衡感,有時脊髓壓迫會導致步態不穩,甚至走路像喝醉酒一樣。

這些看似簡單的檢查,卻能讓經驗豐富的醫生初步判斷脊髓病變的可能位置和嚴重程度喔!

影像學檢查:窺探脊髓的內部世界

如果初步檢查懷疑脊髓有問題,醫生通常會建議進行影像學檢查,來直接觀察脊髓和脊椎的結構變化。

- 磁振造影 (MRI, Magnetic Resonance Imaging): 這是診斷脊髓疾病的「黃金標準」!MRI利用磁場和無線電波成像,能非常清晰地顯示脊髓本身、神經根、椎間盤、韌帶等軟組織的病變,例如脊髓水腫、腫瘤、發炎、椎間盤突出或脊椎狹窄造成的脊髓壓迫等。它可以從多個角度提供詳細的影像,幫助醫生精確定位病灶。

- 電腦斷層掃描 (CT, Computed Tomography): CT利用X光掃描,對於觀察骨骼結構的變化特別有優勢,例如脊椎骨折、骨刺增生、骨性脊椎狹窄等。雖然它對軟組織的解析度不如MRI,但如果病人有金屬植入物無法做MRI,或是需要快速排除骨折時,CT會是一個好選擇。

- X光檢查 (X-ray): 這是最基礎的影像檢查,主要用於評估脊椎的整體排列、有無骨折、脫位或明顯的退化性變化。它無法直接顯示脊髓,但可以提供脊椎骨骼結構的初步資訊。

電生理檢查:神經傳導的「電流測試」

除了影像學,醫生有時會安排電生理檢查,來評估神經和肌肉的功能,判斷神經損傷的類型和程度。

- 肌電圖 (EMG, Electromyography) 與神經傳導速度 (NCS, Nerve Conduction Study):

- NCS 測量神經傳導電訊號的速度和強度,可以判斷周圍神經是否有病變,例如神經壓迫或神經病變。

- EMG 則透過將細針電極插入肌肉,記錄肌肉在休息和收縮時的電位活動,可以判斷是神經本身的問題(如脊髓前角病變)還是肌肉本身的問題。這兩項檢查結合起來,能幫助醫生區分是脊髓或神經根的病變,還是周圍神經或肌肉本身的疾病。

- 誘發電位檢查 (Evoked Potential Studies): 比如「感覺誘發電位 (SSEP)」或「運動誘發電位 (MEP)」。這些檢查是透過刺激周圍神經或肌肉,然後記錄大腦或脊髓對刺激的電生理反應,來評估感覺或運動訊息在脊髓傳導的完整性,對於評估脊髓損傷的嚴重程度或追蹤治療效果很有幫助。

腦脊髓液檢查 (Lumbar Puncture, LP):分析脊髓周圍的液體

如果懷疑是脊髓感染、發炎或某些自體免疫疾病,醫生可能會建議進行腰椎穿刺,抽取少量的腦脊髓液進行化驗。

- 透過分析腦脊髓液中的細胞數量、蛋白質、葡萄糖含量,以及是否存在特定的抗體或病原體,可以幫助診斷如脊髓炎、多發性硬化症、腦膜炎等疾病。

看到這裡,你是不是也覺得,現代醫學的診斷工具真是越來越精準了!這些檢查就像一雙雙「透視眼」,幫助醫生找出潛藏在我們體內的病灶,進而擬定最合適的治療方案。

脊髓問題的治療與復健:重拾生活品質的希望

當脊髓問題被診斷出來後,接下來就是治療與復健的漫漫長路了。別擔心,雖然脊髓損傷往往帶來巨大的挑戰,但醫學科技的進步,讓我們有了更多希望,許多患者都能透過積極的治療和復健,最大限度地恢復功能,重拾生活品質。

急性期處理:穩定與保護

特別是對於突發性的脊髓損傷,像是車禍、高處跌落等,急性期的處理至關重要!

- 現場急救: 盡可能固定患者的頭頸部和脊椎,避免任何不必要的移動,以防止造成脊髓的二次損傷。這就是為什麼在意外現場,醫護人員會特別小心地將患者固定在長背板上。

- 醫院處置: 進入醫院後,醫生會迅速評估,穩定患者的生命徵象,並透過影像學檢查確認損傷的部位和程度。必要時,會使用類固醇等藥物來減輕脊髓水腫和發炎反應。

手術治療:解除壓迫,穩定脊椎

對於許多脊髓壓迫症(如嚴重椎間盤突出、脊椎狹窄、腫瘤壓迫、不穩定性骨折)或某些脊髓損傷,手術是解除壓迫、穩定脊椎最直接有效的方法。

- 減壓手術: 移除壓迫脊髓或神經的組織,例如切除突出的椎間盤、骨刺、腫瘤,或是擴大狹窄的脊椎管。

- 脊椎融合術或固定術: 對於脊椎不穩定(如骨折、滑脫)的病人,醫生可能會使用鋼釘、鋼板、融合器等內固定器械,將不穩定的脊椎節段固定起來,讓它重新穩定,避免脊髓持續受到晃動和磨損。

我個人認為,手術的目的是為了創造一個最有利於脊髓恢復的環境,但它並不能直接修復受損的神經。術後的神經功能恢復,還需要配合時間和積極的復健。

藥物治療:緩解症狀,控制疾病進程

藥物在脊髓問題的治療中也扮演著重要角色,主要是用來控制症狀、減輕疼痛和發炎反應,或是治療潛在的疾病。

- 止痛藥: 減輕神經痛、背痛等。

- 肌肉鬆弛劑: 緩解肌肉痙攣。

- 類固醇: 抑制發炎反應,用於急性脊髓炎或某些脊髓損傷早期。

- 免疫抑制劑: 用於自體免疫相關的脊髓炎(如多發性硬化症),以控制免疫系統攻擊脊髓。

- 神經修復或保護劑: 雖然目前還沒有能夠完全修復脊髓損傷的「神藥」,但一些研究正在探索神經保護、神經再生相關的藥物和療法。

復健治療:重建功能,重拾獨立生活

無論是手術或藥物治療,最終目的都是為復健打下基礎。復健治療是脊髓損傷或功能障礙患者恢復獨立生活能力的核心關鍵。這是一個長期且需要極大毅力和耐心的過程,通常會由一個跨專業的醫療團隊共同協助,包括物理治療師、職能治療師、語言治療師、社工師、心理師等。

- 物理治療 (Physical Therapy):

- 目標: 增強殘餘肌力、改善關節活動度、平衡感、協調性,並訓練站立和行走能力。

- 內容: 包括被動關節活動(防止關節攣縮)、主動運動訓練、肌力訓練、平衡訓練、步態訓練、電刺激等。物理治療師會根據患者的損傷程度和恢復情況,量身定制復健計畫。

- 職能治療 (Occupational Therapy):

- 目標: 幫助患者重新學習或適應日常生活的各種活動(Activities of Daily Living, ADLs),如穿衣、吃飯、洗澡、梳洗等,提高生活自理能力。

- 內容: 訓練精細動作、手眼協調、輔具使用(如輪椅、助行器、特殊餐具、洗澡椅等)、居家環境改造建議。他們會教導患者如何運用僅存的功能完成日常任務,並找到替代方法。

- 其他專業支持:

- 大小便管理: 針對排泄功能障礙,提供膀胱訓練、間歇性導尿、腸道管理等方法。

- 心理支持: 面對長期脊髓損傷,患者常會經歷情緒低潮,心理師的介入能提供必要的心理支持和調適。

- 社會與職業復健: 協助患者重新融入社會,甚至重返工作崗位,實現生活目標。

我曾聽說過一句話:「復健就是希望的工程師」。的確,即使脊髓受到嚴重的傷害,只要有正確的醫療介入和積極的復健,許多患者依然能夠創造奇蹟,活出精采的人生。所以,永遠不要放棄希望!

我的觀點與呼籲:保護脊髓,從生活做起

說了這麼多關於spinal cord是什麼,它的構造、功能、以及各種可能面臨的挑戰,你是不是也跟我一樣,深深感受到脊髓在我們生命中的無可取代性呢?它就像我們身體的中央處理器和訊息傳輸幹線,一旦受損,影響的將是全身的功能,甚至是我們的生活品質。

在台灣,脊椎和脊髓相關的問題其實不少見,尤其是隨著社會高齡化,許多退化性疾病如椎間盤突出、脊椎狹窄等更是頻繁出現。而年輕族群則可能因為運動傷害、交通意外而面臨急性脊髓損傷的風險。這些都再再提醒我們,好好保護我們的脊椎,就是保護我們的脊髓,也就是保護我們生命的根基。

我個人認為,以下幾點是我們日常生活中可以特別留意,用以保護脊髓的關鍵:

- 保持正確姿勢: 無論是坐姿、站姿,還是搬重物,都要注意維持脊椎的自然S型曲線。長時間使用電腦或手機,更要定時起身活動,避免頸椎和腰椎長期承受不當壓力。

- 適度運動: 規律的運動,尤其是核心肌群的訓練,能有效強化背部和腹部肌肉,為脊椎提供更好的支撐,減少受傷風險。游泳、瑜伽、太極拳都是很不錯的選擇。

- 避免不當外力: 騎車開車務必繫好安全帶,戴好安全帽;高風險運動時,做好防護措施。預防勝於治療,避免意外造成的脊髓損傷是最重要的。

- 及早求醫: 如果你發現身體有不明原因的麻木、無力,或是持續性的頸部、背部疼痛,並且這些症狀還會延伸到四肢,甚至影響到大小便功能,千萬不要拖延,一定要立即尋求神經科或骨科醫師的專業診斷。早期發現、早期治療,對於脊髓問題的預後至關重要。

- 維持健康體重: 過重會增加脊椎的負擔,加速退化,進而增加脊髓壓迫的風險。

希望透過今天的分享,你對spinal cord是什麼有了更深刻的理解。它不只是解剖學課本上的一個名詞,更是我們身體裡默默運作,支撐著我們每一天活動的重要夥伴。讓我們一起好好愛護它,讓這條「生命高速公路」永遠暢通無阻吧!

常見相關問題與專業解答

脊髓損傷後可以恢復嗎?

這是一個許多人關心的問題,答案其實是「不一定,但有恢復的可能」。脊髓損傷後的神經功能恢復,會受到多種因素的影響,包括損傷的類型(完全性損傷或不完全性損傷)、損傷的程度、損傷的部位、是否有及時的醫療介入、以及後續的復健是否積極等。

一般而言,完全性脊髓損傷(指損傷平面以下完全失去感覺和運動功能)的恢復機會較小,通常很難完全恢復到受傷前的狀態,但仍可能在初期有一定程度的神經功能改善。而不完全性脊髓損傷(指損傷平面以下仍保留部分感覺或運動功能)的恢復潛力相對較大,許多患者透過積極的復健,可以顯著改善功能,甚至恢復一定的行走能力。

目前醫學界對於脊髓損傷的治療研究仍在不斷進步,包括幹細胞治療、神經再生技術、生物材料應用等,都希望能為脊髓損傷患者帶來更多的希望。但就目前臨床實踐來看,早期介入、手術解除壓迫(若有)、以及長期且密集的復健治療,仍是幫助患者最大化恢復功能的關鍵。

脊髓神經受損會有哪些症狀?

脊髓神經受損的症狀會非常多樣化,主要取決於受損的部位(高度)和受損的程度。總的來說,它會影響到損傷平面以下的感覺、運動、反射,甚至自主神經功能。

常見症狀包括:

- 感覺功能障礙: 最常見的是麻木、針刺感、燒灼感、冰冷感,或對觸摸、溫度、疼痛的感覺減退甚至完全喪失。這種感覺異常通常會在身體的特定區域出現,形成一個「感覺平面」,這個平面以下感覺都會異常。

- 運動功能障礙: 表現為肢體無力、活動困難,嚴重時會導致癱瘓(如四肢癱瘓或下肢癱瘓)。肌肉可能會萎縮,反射異常(反射減弱、消失或變得亢進)。

- 大小便功能障礙: 這是脊髓神經受損一個非常重要的警訊!可能出現尿失禁、排尿困難(尿液滯留)、便秘或大便失禁。這是因為控制膀胱和腸道的自主神經受到影響。

- 性功能障礙: 男性可能出現勃起功能障礙,女性可能出現性慾減退或生理反應異常。

- 自主神經功能紊亂: 尤其在高位脊髓損傷患者,可能出現血壓不穩(姿勢性低血壓)、心率異常、體溫調節困難、多汗或無汗症狀等。

- 疼痛: 可能出現脊髓損傷部位的局部疼痛,或是損傷平面以下的神經病理性疼痛(如灼熱痛、電擊痛)。

如果出現上述任何一種或多種症狀,特別是急性發作或進行性加重,務必立即就醫,尋求專業神經科或骨科醫師的診斷與治療。

脊髓神經痛跟一般腰痛有什麼不同?

脊髓神經痛和一般腰痛在症狀表現和病因上有著本質的區別。雖然兩者都可能引起背部不適,但其特點和嚴重性截然不同。

一般腰痛 (Non-specific Low Back Pain):

- 性質: 通常是肌肉、韌帶或脊椎小關節的疼痛,常因過度使用、姿勢不良、肌肉拉傷或扭傷引起。疼痛通常是局部性的,不會放射到遠端肢體。

- 特點: 疼痛部位明確,通常在活動後加劇,休息後緩解。不會伴隨麻木、無力或感覺異常。通常不影響大小便功能。

- 治療: 多數可透過休息、物理治療、熱敷、消炎止痛藥等保守治療緩解。

脊髓神經痛 (Radicular Pain / Myelopathy Pain):

- 性質: 這是由於脊髓本身或從脊髓發出的神經根受到壓迫、損傷或發炎引起的疼痛。這種疼痛往往具有「放射性」或「神經性」的特點。

- 特點:

- 放射痛: 疼痛會沿著受壓迫神經的走向,從背部或頸部放射到手臂、手掌、腿部、腳底,有時會是灼熱感、電擊感。最典型的例子就是坐骨神經痛,疼痛從下背部沿著大腿後側一路延伸到小腿或腳。

- 伴隨其他神經症狀: 這是區分脊髓神經痛和一般腰痛的關鍵!通常會伴隨著麻木感、針刺感(感覺異常),以及受影響肢體的肌肉無力、肌肉萎縮,甚至反射異常(減弱或消失)。

- 大小便功能障礙: 嚴重的脊髓壓迫可能導致大小便功能失調,這是需要緊急處理的「馬尾症候群」或「脊髓症」的表現。

- 治療: 根據病因不同,可能需要更積極的治療,如藥物、物理治療、神經阻斷術,甚至手術解除壓迫。

簡而言之,如果你的背痛或頸痛「不只是痛」,還伴隨了麻、電、刺、無力、甚至大小便的異常,那可千萬要警覺,這很可能不再是一般的肌肉痠痛,而是脊髓或神經根在向你發出嚴重的警訊了!

椎間盤突出一定會壓迫到脊髓嗎?

不一定喔!這是一個常見的誤解。椎間盤突出確實是引起脊髓和神經根壓迫的重要原因之一,但它並非總是會壓迫到脊髓,而且壓迫的對象也可能不同。

首先,要了解椎間盤的位置。椎間盤是位於兩節脊椎骨之間,像軟墊一樣的結構。脊髓則是在椎間盤的後方,被脊椎管包圍著。從脊髓兩側會分出脊神經根,透過脊椎骨旁的「椎間孔」穿出。

當椎間盤發生突出時,根據突出的方向和嚴重程度,它可能壓迫到:

- 神經根 (Nerve Root): 這是最常見的情況。突出的椎間盤向側後方突出,直接擠壓到從脊髓分出來的某一根或多根神經根。這會導致該神經根所支配區域的疼痛(放射痛)、麻木和無力。例如,腰椎間盤突出壓迫坐骨神經根,就會引起坐骨神經痛。頸椎間盤突出壓迫頸神經根,會導致手臂麻痛。

- 脊髓本身 (Spinal Cord): 這種情況通常發生在頸椎或胸椎。如果突出的椎間盤是直接向後中央突出,並且突出量較大,就可能直接壓迫到位於脊椎管內的脊髓。這會導致「脊髓症 (Myelopathy)」的症狀,包括更廣泛的肢體無力、僵硬、步態不穩、精細動作困難,以及大小便功能障礙。這比單純壓迫神經根的症狀通常更為嚴重和複雜。

- 不壓迫任何東西: 有些椎間盤突出其實是沒有症狀的,尤其是一些輕微的椎間盤膨出。在影像學檢查中,椎間盤突出可能很常見,但並非所有突出都會引起臨床症狀。這也是為什麼醫生會結合影像檢查結果和患者的臨床症狀來判斷是否需要治療。

所以,即使檢查報告顯示你有椎間盤突出,也不要過度驚慌,重要的是觀察有沒有伴隨神經學症狀,並由專業醫師評估突出是否真的造成了脊髓或神經根的壓迫。

怎麼預防脊髓問題?

預防脊髓問題其實就是預防脊椎問題,因為脊椎是脊髓最直接的保護屏障。我的建議其實不難做到,重點在於持之以恆:

- 維持正確的姿勢:

- 坐姿: 保持背部挺直,肩膀放鬆,雙腳平放地面,膝蓋與臀部約成90度角。避免長時間彎腰駝背或翹二郎腿。

- 站姿: 抬頭挺胸,收小腹,重心均勻分佈在雙腳。

- 睡姿: 選擇適合自己頸部和脊椎生理彎曲的枕頭和床墊,平躺或側躺為宜。

- 搬重物: 採「蹲下」而非「彎腰」的姿勢,利用大腿和臀部力量,保持脊椎挺直。

- 規律運動與強化核心肌群:

- 適度的有氧運動(如游泳、快走)有助於維持脊椎健康。

- 特別要加強核心肌群(腹部和背部肌肉)的訓練,強健的核心肌群能為脊椎提供有力的支持,減少脊椎壓力。瑜伽、皮拉提斯都是很好的選擇。

- 控制體重: 肥胖會增加脊椎的負擔,加速椎間盤的退化,增加椎間盤突出和脊髓壓迫的風險。

- 避免高風險活動與做好防護:

- 騎乘機車或腳踏車時務必佩戴安全帽。

- 開車繫好安全帶。

- 從事運動或勞動時,根據需要佩戴護具(如護腰、護膝)。

- 避免從高處跳下或進行可能導致頭部或脊椎直接衝擊的危險活動。

- 戒菸: 抽菸會影響椎間盤的血液供應和新陳代謝,加速其退化。

- 均衡飲食: 攝取足夠的鈣質和維生素D,有助於維持骨骼健康。

總之,保持健康的生活習慣,從小細節做起,就能大大降低脊髓問題發生的機率喔!

脊髓手術風險高嗎?

任何手術都有其固有的風險,脊髓手術也不例外,甚至由於其涉及到高度敏感的神經組織,相對而言風險會更高一些,但這並不代表它不安全。現代醫學技術的進步,使得脊髓手術的安全性已經大幅提升。

脊髓手術的常見風險包括:

- 感染: 任何手術都可能發生感染,術後需注意傷口護理。

- 出血: 手術中或術後可能出血,嚴重時可能需要輸血。

- 麻醉風險: 對麻醉藥物過敏或其他麻醉相關併發症。

- 神經損傷: 這是脊髓手術最令人擔憂的風險。可能導致術後新的肢體無力、麻木、感覺喪失、大小便功能障礙,甚至癱瘓。雖然發生率不高,但一旦發生影響較大。為降低此風險,許多複雜的脊髓手術會搭配「術中神經監測」技術,即時監測神經功能。

- 腦脊髓液滲漏: 脊髓膜可能在手術中不慎被劃破,導致腦脊髓液滲漏,可能引起頭痛或感染。

- 植入物相關問題: 如果手術需要植入鋼釘、鋼板,可能出現鬆動、斷裂或感染等問題。

- 疼痛未改善或加重: 儘管手術目的是緩解症狀,但仍有部分患者術後疼痛未能完全緩解,甚至可能加重,這可能與慢性神經病變、疤痕組織形成或多重病因有關。

- 鄰近節段退化: 脊椎融合術後,相鄰的未融合節段可能會承受更大的壓力,導致加速退化,甚至需要二次手術。

儘管存在這些風險,但醫生會根據患者的具體病情,權衡手術的利弊。通常只有當保守治療無效、或症狀持續惡化、或出現嚴重神經功能缺損(如進行性無力、大小便失禁)時,才會建議進行手術。在手術前,醫師會詳細解釋手術過程、可能的風險、預期效果及替代方案,讓你充分了解後再做決定。選擇經驗豐富的醫師和設備完善的醫療院所,也能大大降低手術風險。