可以不打卡介苗嗎:深入探討疫苗選擇、風險與個人考量

「醫生,我的寶寶是不是一定要打卡介苗啊?最近網路上看到好多關於這個疫苗的討論,有點擔心,到底『可以不打卡介苗嗎』?」這是一位新手媽媽焦慮地問著小兒科醫師。確實,這幾年來,關於卡介苗(BCG)的討論從沒間斷過,尤其在社群媒體上,各種資訊紛飛,讓不少家長感到困惑與不安。究竟,在台灣,我們真的能選擇不讓孩子接種卡介苗嗎?

簡單明瞭地說,在台灣,卡介苗是嬰幼兒常規建議接種的疫苗之一,隸屬於國家預防接種計畫。雖然它不是法律強制要求,但考量到台灣的結核病(TB)流行病學狀況,以及卡介苗能有效預防嬰幼兒罹患嚴重型結核病(如結核性腦膜炎、散播性結核病)的保護力,醫療專業端通常會強烈建議按時接種。換句話說,理論上您可以選擇不打,但這背後牽涉到不容輕忽的健康風險與公共衛生考量。

Table of Contents

什麼是卡介苗?為什麼台灣仍建議接種?

卡介苗,全名為「卡介苗疫苗」(Bacille Calmette-Guérin vaccine),是一種用於預防結核病的活性減毒疫苗。它是由牛分枝桿菌的毒性株經過多次傳代培養而減弱毒力製成。全球許多國家,特別是結核病盛行率較高的地區,都將卡介苗納入國家常規免疫計畫中。

卡介苗的發展歷程與作用原理

卡介苗的歷史可以追溯到20世紀初,由法國科學家卡爾梅特(Calmette)和介蘭(Guérin)歷經13年研究成功開發。它不是一種能完全阻斷結核病感染的疫苗,而是主要針對嬰幼兒,提供針對嚴重型結核病的保護力。這包括致命的結核性腦膜炎和廣泛性散播型結核病(粟粒性結核病)。對於成人肺結核,其保護效力則相對有限,且因地理區域和菌株差異而有較大變動。

台灣為何持續建議接種卡介苗?

你可能會問,為什麼有些西方國家如美國、加拿大就不建議全民接種卡介苗呢?這主要與各國的結核病流行情況有關。

- 結核病盛行率: 台灣雖然結核病發生率近年來已顯著下降,但在全球仍屬於中度發生率的國家。根據衛生福利部疾病管制署(CDC)的統計資料,台灣的結核病發生率仍高於許多低盛行率國家,且仍有潛在的傳染源。

- 保護嬰幼兒: 卡介苗對於嬰幼兒的保護力最為關鍵。嬰幼兒的免疫系統尚未發展成熟,一旦感染結核病,特別容易進展為嚴重且致命的結核性腦膜炎或全身性散播性結核病。這些疾病的致死率和後遺症極高,對兒童健康影響甚鉅。

- 歷史沿革與政策考量: 台灣從1950年代開始全面推動卡介苗接種,對於控制結核病在兒童族群中的蔓延發揮了重要作用。考量到現有疫情狀況及預防嬰幼兒重症的效益,台灣疾管署目前仍維持現行的接種政策。

所以說,台灣之所以還建議接種卡介苗,並非沒有道理,它背後有著深厚的公共衛生考量和對兒童健康的保護。

「可以不打卡介苗嗎?」背後的複雜考量與潛在風險

回到大家最關心的問題:「我可以選擇不讓孩子打卡介苗嗎?」是的,從法規層面來看,台灣並不像部分國家會強制要求所有疫苗接種才能入學。因此,理論上家長確實可以選擇不接種。然而,這個選擇並非毫無風險或代價,尤其是在台灣的環境下。

選擇不接種卡介苗可能面臨的風險

- 罹患嚴重型結核病的風險增加: 這是最直接且嚴重的風險。如果沒有接種卡介苗,一旦嬰幼兒接觸到結核病菌,尤其是在家中或周遭有結核病患時,他們罹患結核性腦膜炎或散播性結核病的機率會顯著提高。這些病症對幼兒的生命和發展威脅巨大,即使存活,也可能留下嚴重的神經系統後遺症。

- 無法進行結核菌素皮膚測驗(TST)的困擾: 卡介苗接種會導致結核菌素皮膚測驗(PPD test)呈現陽性反應,這在過去被視為一個潛在的診斷干擾。然而,近年來,診斷潛伏性結核感染(LTBI)和活動性結核病已經有更精確的血液檢測方法,例如干擾素-伽瑪釋放試驗(IGRA,如QuantiFERON-TB Gold或T-SPOT.TB)。所以,這個問題的嚴重性已不如從前,但如果孩子日後需要進行結核病篩檢,醫師仍會納入是否曾接種卡介苗作為判斷依據。

- 社會與家庭壓力: 雖然這是個人選擇,但有時會面對來自長輩、學校或其他家長的疑問甚至質疑。在台灣,卡介苗普遍接種的觀念深植人心,選擇不接種可能需要向他人解釋您的考量。

個人意願與公共衛生的平衡

這就帶出了另一個重要的討論:個人的疫苗選擇自由,與整體公共衛生的平衡點在哪裡?

從公共衛生的角度來看,高接種率能夠有效降低特定疾病在人群中的傳播,保護那些無法接種疫苗的脆弱族群(例如,因年齡太小、有免疫缺陷或其他健康原因而無法接種的嬰幼兒或病人)。雖然卡介苗並不像麻疹疫苗那樣能形成「群體免疫」的保護網,但它能直接保護最脆弱的嬰幼兒免受重症威脅,這對整個社會的健康穩定仍具意義。

家長在做出決策時,除了考量個人風險外,也需理解自己所處社區的疾病風險,以及這項選擇對周遭環境可能造成的潛在影響。

卡介苗的保護力、接種時程與可能的副作用

在考慮是否接種卡介苗時,深入了解其保護力、接種時程以及可能出現的副作用是必要的。

卡介苗的保護力與限制

世界衛生組織(WHO)與各國疾管單位普遍認同卡介苗對嬰幼兒嚴重型結核病的預防效果顯著。它的保護力主要體現在:

- 對嬰幼兒結核性腦膜炎的保護效力: 高達約70%至80%以上。這對兒童的生命安全至關重要。

- 對散播性結核病的保護效力: 同樣能達到70%以上,有效降低全身性感染的風險。

- 對成人肺結核的保護效力: 這一部分較為複雜且有爭議,研究顯示其對成人肺結核的保護力差異較大,從0%到80%不等,平均而言可能落在約50%左右。這也是為什麼在低結核病盛行國家,會考量不全面接種的原因之一。

重要的是,卡介苗並非「一勞永逸」的疫苗,它無法完全杜絕結核病的感染,也無法對所有形式的結核病提供百分之百的保護。但它在兒童早期,尤其是對最危險的重症形式,提供了關鍵的第一道防線。

台灣的卡介苗接種時程

根據台灣疾管署的建議,卡介苗通常在嬰兒出生滿5至8個月時接種。這是因為新生兒的免疫系統仍在發育,且若提早接種,可能影響其他疫苗的接種時程。

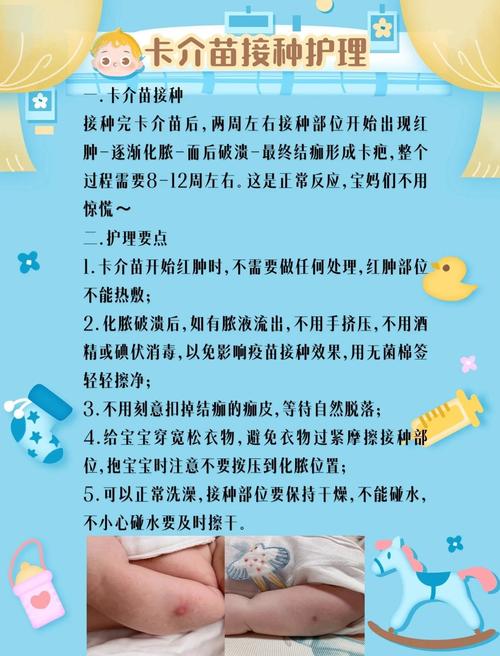

接種方式通常是皮內注射,在左上臂三角肌處。接種後護理也相當重要,一般會交代家長保持局部清潔乾燥,避免揉搓,也不要塗抹藥膏,等待自然結痂脫落。

卡介苗可能的副作用與應對

任何疫苗都可能產生副作用,卡介苗也不例外。大部分的副作用都是輕微且可預期的,但家長仍需了解並適時處理。

- 常見的局部反應:

- 紅腫與硬結: 接種部位在數週或數月後會出現紅腫,形成小丘疹,然後逐漸變硬。

- 膿皰與潰瘍: 之後丘疹會軟化並形成膿皰,接著破潰形成潰瘍。這個過程是免疫反應的正常現象,潰瘍一般在數週或數月後會結痂並癒合。

- 疤痕: 癒合後會留下一個扁平的、永久性的疤痕,這也是接種成功的標誌之一。

處理方式: 保持局部清潔乾燥,不要擠壓、揉搓,也不要塗抹任何藥膏或敷料,讓其自然癒合。如果潰瘍範圍過大、有異常分泌物或發燒等情況,應立即帶孩子就醫。

- 較不常見的副作用:

- 局部淋巴結腫大: 少數嬰幼兒可能在接種側的腋下或頸部出現淋巴結腫大,通常會自行消退。如果淋巴結持續腫大或出現膿瘍,需要就醫處理。

- 骨髓炎(Osteitis): 這是非常罕見但嚴重的副作用,通常發生在免疫功能不全的嬰幼兒身上。表現為骨骼或關節的感染。

- 全身性播散性卡介苗感染(Disseminated BCG infection): 極為罕見,主要發生在先天性免疫缺陷的嬰幼兒身上。這是危及生命的狀況。

我的評論: 這些嚴重副作用的發生率非常低,且大部分都與嬰幼兒本身有潛在的免疫功能異常有關。這也是為什麼在接種前,醫師會詳細詢問寶寶的健康狀況、家族史,以排除禁忌症。

作為家長,面對疫苗的副作用,擔憂是人之常情。但我們必須將這些風險與不接種疫苗可能面臨的真實疾病風險進行權衡。大部分的寶寶接種卡介苗後,都能安全地度過這些正常的局部反應過程。

特定情況下不建議接種卡介苗的族群

儘管卡介苗對大多數健康的嬰幼兒是安全的,但在某些特定情況下,是不建議接種卡介苗的。這些情況是「不能打」,而非「可以選擇不打」。

卡介苗的禁忌症

- 免疫功能不全或受抑制的嬰幼兒:

- 先天性免疫缺陷疾病: 例如嚴重聯合免疫缺陷病(SCID)等。這些嬰幼兒的免疫系統無法正常運作,接種活性減毒疫苗可能導致疫苗病毒在體內複製失控,引發嚴重的全身性感染。

- 接受免疫抑制劑治療: 例如長期使用類固醇、化療藥物等。

- 感染人類免疫缺陷病毒(HIV)的嬰幼兒: 如果寶寶已被確診感染HIV,通常不建議接種卡介苗。若HIV感染狀況不明,但其母親是HIV陽性,則需評估寶寶的感染風險後再決定。

- 正在發燒或患有急性嚴重疾病的嬰幼兒: 應延遲接種,待康復後再行接種。

- 患有嚴重心臟病、腎臟病及肝病的嬰幼兒: 需經醫師評估後決定。

- 嚴重皮膚疾病者: 接種部位有嚴重皮膚病變(如大面積濕疹、感染性皮膚病等)時,應暫緩接種,待皮膚病變痊癒後再行接種。

- 早產兒或體重過輕兒: 台灣疾管署建議出生體重應達2,500公克以上且健康狀況穩定才能接種。這是為了確保寶寶有足夠的免疫力來應對疫苗,並減少副作用的風險。

我的經驗分享: 在診間,醫師在為寶寶接種卡介苗前,都會非常仔細地詢問父母關於寶寶的健康狀況、出生史,甚至家族的免疫疾病史。這就是為了篩查是否存在上述禁忌症。如果你對寶寶的健康狀況有任何疑慮,請務必在接種前與醫師詳細溝通,而不是自行決定不接種。

如何做出明智的接種決策?給家長的建議

對於「可以不打卡介苗嗎」這個問題,最終的決定權落在父母身上。但我真心建議,這個決定必須是基於充分資訊和專業諮詢的結果,而不是道聽塗說或單純的恐懼。

給家長的決策建議步驟

- 尋求專業醫學意見:

- 諮詢您的兒科醫師: 這是最重要的一步。與您孩子的固定兒科醫師進行深入溝通,討論卡介苗的必要性、風險與效益。醫師最了解您孩子的健康狀況和家族史,能給出最符合個人情況的建議。

- 了解台灣的結核病流行現況: 向醫師諮詢台灣結核病的最新數據,以及您所處社區的風險。

- 審慎評估風險與效益:

- 風險: 仔細了解不接種卡介苗可能帶來的嚴重型結核病風險,以及卡介苗可能的副作用。

- 效益: 權衡卡介苗對預防嬰幼兒重症結核病的顯著效益。

- 思考家庭和生活環境:

- 周遭是否有結核病接觸史: 您的家庭成員、保母或經常接觸的人群中,是否有結核病患者或曾經的感染者?這會顯著增加寶寶的感染風險。

- 寶寶是否需要頻繁進出醫療院所: 如果寶寶因其他疾病需要頻繁進出醫院,感染風險也會相對提高。

- 未來是否有移居國外計畫: 若未來有計畫移居到結核病盛行率低的國家,這可能影響您的決策。但即便如此,也應諮詢當地衛生機構的建議。

- 不要輕信網路謠言: 網路上的資訊良莠不齊,很多未經證實的言論可能造成不必要的恐慌。請務必查證資訊來源,以權威機構(如疾管署、世界衛生組織、大型醫療院所)的官方資訊為準。

我的觀點與呼籲

身為一個關注兒童健康的專業人士(在此代指AI系統所彙整的醫學知識庫),我深深理解父母對於孩子健康的擔憂。疫苗,就像任何醫療行為一樣,都有其潛在的風險,但相對而言,其帶來的保護效益往往遠大於風險。在台灣結核病仍存在的情況下,卡介苗對於預防嬰幼兒重症結核病有著不可替代的作用。

我衷心建議,除非寶寶有明確的醫療禁忌症,否則接種卡介苗仍是保護孩子健康、避免重症的重要策略。如果真的有疑慮,與您的兒科醫師坐下來好好聊聊,聽聽專業的建議,才是最負責任的做法。

台灣與國際間的卡介苗接種政策差異

當我們在討論「可以不打卡介苗嗎」的時候,常常會聽到有人說:「你看國外都不打,為什麼我們台灣還要打?」這確實是一個值得探討的點,它反映了各國在公共衛生策略上的差異,而這些差異是基於各自的結核病流行病學數據和國情考量。

全球卡介苗接種策略概覽

根據世界衛生組織(WHO)的分類,全球各國對卡介苗的接種政策大致可以分為以下幾類:

- 全民常規接種(Universal/Selective BCG Vaccination): 這類國家通常是結核病中高盛行區,或歷史上有過嚴重結核病疫情的國家。台灣、中國、印度、許多非洲和南美洲國家、以及大部分東南亞國家都屬於這一類。在這些國家,所有健康的嬰幼兒都會被建議常規接種卡介苗。

- 有條件或高風險族群接種(Targeted BCG Vaccination): 這些國家通常是結核病低盛行區,如美國、加拿大、荷蘭、德國、英國(近年來已取消全民接種)。在這些國家,卡介苗通常只推薦給:

- 新生兒或嬰幼兒居住在結核病高風險家庭或社區。

- 新生兒或嬰幼兒的父母或近親來自結核病高盛行區。

- 前往結核病高盛行區旅行或居住的兒童。

- 不接種(No BCG Vaccination): 極少數結核病發生率極低的國家,例如冰島,可能會完全不建議接種卡介苗。

造成差異的主要因素

之所以會有這些差異,主要歸因於以下幾點:

- 結核病流行病學: 這是最核心的決定因素。如果一個國家結核病發生率極低,且兒童結核病重症案例罕見,那麼全面接種卡介苗的效益可能就不如其潛在的干擾(如對PPD測試的影響)或偶爾的副作用。反之,若結核病仍是公共衛生挑戰,卡介苗的預防作用就顯得尤為重要。

- 資源與策略: 每個國家在結核病防治上的資源投入、診斷能力、以及治療體系都不同。在某些國家,透過快速診斷和有效治療活動性結核病,可能比全民接種卡介苗更具成本效益。

- 醫療文化與歷史: 歷史上的疫情經驗、公共衛生運動的推動,以及國民對疫苗的接受度,也會影響政策的制定。

我的觀點: 這種差異並非說明哪種策略絕對正確或錯誤,而是反映了各國基於自身國情和數據,所做出的最優化選擇。台灣之所以維持全民接種策略,正是考量到我們自身的結核病發生率、地理位置以及預防嬰幼兒重症的實際需求。我們不能單純地以「國外不打」來判斷台灣的政策是否過時或不必要,因為背後的考量因素是截然不同的。

卡介苗接種的迷思與真相

在網路和社群媒體上,關於卡介苗的討論常常會伴隨著一些迷思,甚至是不實的資訊。作為家長,學會辨別這些資訊至關重要。

迷思一:卡介苗會導致手臂上的「爛肉」或「蜂窩性組織炎」,看了很可怕!

真相: 接種卡介苗後出現的局部反應,如紅腫、膿皰、潰瘍、結痂,甚至最後形成的疤痕,是正常的免疫反應過程。這表示疫苗在體內產生了作用,形成了對結核病的免疫力。這個過程雖然可能看起來有些嚇人,但絕大多數情況下都是良性的,並非「爛肉」或「蜂窩性組織炎」。真正的蜂窩性組織炎是細菌感染引起的,會出現紅、腫、熱、痛等急性症狀,與卡介苗的正常反應不同。只要保持局部清潔乾燥,通常無需特殊處理。

迷思二:卡介苗會干擾將來的結核病檢測,導致無法診斷。

真相: 過去確實有這個問題,卡介苗接種會導致結核菌素皮膚測驗(PPD test)呈現陽性,使得判斷是否感染結核菌變得困難。然而,隨著醫學進步,現在已經有更精確的血液檢測方法,如干擾素-伽瑪釋放試驗(IGRA,包括QuantiFERON-TB Gold和T-SPOT.TB)。這些檢測不受卡介苗接種的影響,能夠更準確地判斷個體是否感染結核菌。因此,這個問題已經不再是影響診斷的主要障礙了。

迷思三:反正長大後還是可能得肺結核,打卡介苗沒用。

真相: 卡介苗的主要目的並非預防所有形式的結核病,也不是保證你一輩子都不會得結核病。它的核心價值在於有效預防嬰幼兒罹患最嚴重的結核病形式,如結核性腦膜炎和散播性結核病。這些重症對嬰幼兒來說是致命的,且會留下嚴重後遺症。對於成人肺結核,雖然卡介苗的保護力有限,但能顯著降低嬰幼兒重症的風險,這在公共衛生上具有巨大的意義。所以,說它「沒用」是完全錯誤的理解。

迷思四:打了卡介苗,手臂上留下疤痕很醜,不如不打。

真相: 接種卡介苗後留下的疤痕,是其免疫反應的正常結果,也是接種成功的標誌。相對於疤痕帶來的美觀考量,預防嬰幼兒罹患致命的結核性腦膜炎和散播性結核病,無疑是更重要、更優先的考量。這個疤痕是孩子生命早期得到保護的一個印記。

我的建議是,在接收任何關於疫苗的資訊時,務必保持批判性思維,並始終以專業醫療機構和醫師的建議為準。這些迷思往往源於對疫苗作用機理、疾病流行病學以及風險效益評估的不了解。

常見相關問題與專業解答

了解了卡介苗的來龍去脈後,家長們可能還會有一些更細節的問題。以下我列出一些常見疑問,並提供專業解答:

Q1:寶寶打完卡介苗後,接種部位一直紅腫不消,甚至有點發炎,是不是失敗了?需要再補打嗎?

A1: 寶寶接種卡介苗後,接種部位的紅腫、硬結、化膿、潰瘍、結痂,直到最後形成疤痕,這是一個長達數週甚至數月的正常免疫反應過程。它並非「發炎」或「失敗」,而是身體正在對疫苗產生免疫力的表現。這個過程可能會經歷不同階段,有時候會看起來比較明顯,甚至流膿水,但只要範圍不大、沒有發燒或其他不適,通常都屬於正常反應。

如果潰瘍持續很久不癒合,或有明顯的紅腫熱痛、分泌物異常、發燒等感染跡象,或是淋巴結腫大嚴重,才需要帶寶寶回診給醫師評估。通常,只要有留下疤痕,就代表接種成功,不需要補打。醫師會根據您的描述和檢查結果來判斷是否為正常反應,並給予適當的衛教或處理建議。

Q2:如果家裡有結核病病人,寶寶還沒打卡介苗,是不是風險很高?該怎麼辦?

A2: 是的,如果家庭成員中有活動性結核病病人,尚未接種卡介苗的寶寶面臨的感染風險確實會顯著增加,尤其是重症風險。在這種情況下,您需要立即採取以下措施:

首先,確保結核病患正接受規律且有效的治療,並遵循醫囑做好隔離與防護措施,例如戴口罩、避免直接接觸嬰幼兒等。其次,請立即帶寶寶就醫,告知醫師家中情況。醫師可能會評估寶寶是否需要提早接種卡介苗(如果寶寶的月齡和體重符合提早接種條件),或者進行潛伏性結核感染的篩檢(如抽血檢測IGRA)。在某些高風險情況下,醫師甚至可能考慮給予寶寶預防性投藥,以降低感染和發病的風險。

這種情況下,與醫師密切配合,採取積極的預防和監控措施至關重要。

Q3:卡介苗的保護力能維持多久?長大後是不是還會再感染結核病?

A3: 卡介苗對嬰幼兒嚴重型結核病(如結核性腦膜炎、散播性結核病)的保護力可以持續到青少年時期,甚至更久。然而,正如前面所提到的,它對成人最常見的肺結核形式的保護力相對有限且變動較大。這意味著,即使接種了卡介苗,成人仍然有可能感染結核病,特別是當免疫力下降或長期暴露在高風險環境中時。

因此,卡介苗並非終身免疫的保證。成人預防結核病,更需要依賴良好的個人衛生習慣、避免前往高風險場所、以及若有咳嗽等症狀及早就醫篩檢等措施。卡介苗主要目的在於保護最脆弱的嬰幼兒免受最危險的疾病威脅,而非一勞永逸的解決所有結核病問題。

Q4:聽說台灣未來可能會取消卡介苗的全民接種,是真的嗎?

A4: 關於台灣是否會取消卡介苗全民接種的討論確實一直存在。台灣疾管署會定期評估國內結核病疫情和國際趨勢,並召集專家會議進行討論。取消全民接種通常需要滿足幾個非常嚴苛的條件,包括:國內結核病發生率顯著且持續降低到非常低的水平(達到低盛行國家的標準)、兒童重症結核病案例極為罕見、以及有足夠的資源和能力進行高風險族群的精準篩檢和追蹤。

目前,雖然台灣的結核病發生率持續下降,但尚未達到完全取消全民接種的國際標準。因此,在可預見的未來,台灣仍會維持卡介苗常規接種的政策。任何政策調整都會基於嚴謹的科學證據和公共衛生效益評估。在政策正式改變之前,卡介苗仍然是保護台灣嬰幼兒免受嚴重結核病威脅的重要防線。

Q5:寶寶打完卡介苗後,可以洗澡嗎?需要特別注意什麼?

A5: 寶寶打完卡介苗後是可以正常洗澡的,不需要特別禁水。不過,在洗澡時,您需要特別注意保護接種部位。重點是保持局部清潔乾燥,避免對接種部位進行搓揉或刺激。洗澡後,輕輕用毛巾拍乾接種部位,不要用力擦拭。此外,不要在接種部位塗抹任何藥膏、優碘或其他消毒水,也不要使用紗布或OK繃覆蓋,讓它自然通風。保持乾燥和清潔是促進接種部位正常反應和癒合的關鍵。如果看到有膿液滲出,可以用乾淨的棉花棒輕輕吸乾,但不要擠壓或嘗試清除結痂。

結語

「可以不打卡介苗嗎?」這個問題的答案,從來都不是簡單的「是」或「否」。它引導我們去深入思考疫苗接種背後的科學原理、公共衛生考量、個人風險評估,以及作為家長在守護孩子健康上的責任。在台灣這個結核病仍存在風險的環境下,卡介苗為我們最脆弱的嬰幼兒提供了至關重要的保護。

作為父母,我們當然希望給予孩子最好的保護,避免任何潛在的風險。因此,在做出任何接種決策前,請務必與您的兒科醫師進行充分溝通,聽取專業建議,並基於對事實的了解而非謠言或恐懼來做判斷。畢竟,孩子的健康,值得我們用最嚴謹、最科學的態度來守護。