怎麼判斷花生有黃麴毒素?從外觀、儲存到選購的全面指南

你是不是也曾經有過這樣的經驗?過年期間,親友送來一大包新鮮的土花生,或是從市場買回香噴噴的炒花生,正準備大快朵頤,卻突然心中一驚:「這花生會不會有黃麴毒素啊?」這個疑問,就像一顆小石子丟進心湖,頓時讓美味的花生蒙上一層陰影。畢竟,黃麴毒素這個名字,對我們來說,早已不是什麼陌生詞,它就像個隱形的健康殺手,潛伏在某些食物中,尤其花生更是「高危險群」之一。

那麼,到底該怎麼判斷花生有沒有黃麴毒素呢?老實說,黃麴毒素本身是無色無味,肉眼是完全看不到的,鼻子也聞不到它的存在。所以,你沒辦法直接「看」或「聞」到它。但是,我們可以透過一些間接的線索,判斷花生是否處於容易產生黃麴毒素的「高危險狀態」。最直接的判斷原則是:如果花生已經出現變色、發霉、發芽、軟爛或產生異味(如霉味、油耗味)等異常現象,即使看不到明顯的黴斑,也極有可能已經受到黃麴毒素污染,這時候就請果斷丟棄,千萬不要心存僥倖!因為這些異狀,往往是黴菌已經生長、繁殖的結果,而黃麴毒素就是這些黴菌的代謝產物。所以,與其想著如何「判斷」,不如把重心放在如何「預防」與「避開」高風險的花生。

Table of Contents

黃麴毒素,花生隱藏的健康殺手:究竟是什麼?

在深入探討如何判斷黃麴毒素之前,我們先來好好認識一下這個「健康殺手」。黃麴毒素(Aflatoxin)可不是什麼細菌或病毒,它是一種由特定黴菌(主要是黃麴黴,Aspergillus flavus 和寄生麴黴,Aspergillus parasiticus)在適合的環境下生長時所產生的「次級代謝產物」。簡單來說,就是黴菌在生長過程中分泌出來的一種毒素,而且它可是被世界衛生組織國際癌症研究機構(IARC)列為「一級致癌物」的強效毒素。

黃麴毒素的真面目:黴菌產生的劇毒

黃麴毒素中最常見且毒性最強的是B1型,它對肝臟的毒性特別大。這種毒素不僅耐熱,一般的烹煮溫度(像我們家裡炒菜、水煮的溫度)根本無法完全將其破壞,甚至高溫油炸都難以去除。這也是它最棘手的地方,不像細菌可以透過加熱殺死,黃麴毒素一旦生成,幾乎就是「如影隨形」,難以根除。

為什麼花生特別容易受黃麴毒素污染?氣候、儲存是關鍵

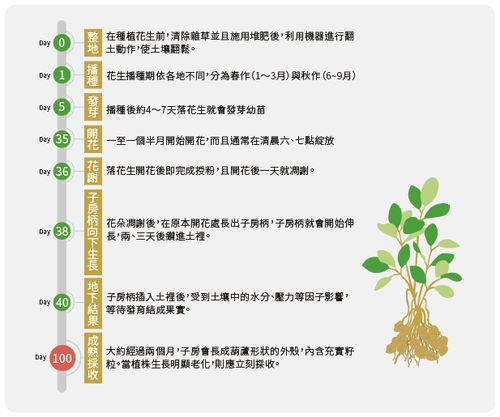

你可能會問,為什麼偏偏是花生特別容易「中招」呢?其實,這與花生的生長環境、採收和儲存條件息息相關。黃麴黴菌喜歡溫暖潮濕的環境,而台灣地處亞熱帶,氣候高溫多濕,花生又是在土壤中生長,採收後如果沒有即時且充分乾燥,加上儲存環境不通風、潮濕,就很容易成為黴菌滋生的溫床。特別是如果花生在採收前或採收時受損,或是儲存期間出現破損,這些受傷的地方更容易讓黴菌入侵並生長。這也是為什麼,同樣是花生,有些來源和儲存方式的花生,風險就是高出一大截。

黃麴毒素對健康的危害:從急性中毒到慢性肝癌

誤食黃麴毒素的危害可大可小,端看攝取量和時間長短。短時間內大量攝取黃麴毒素,可能引起急性中毒,症狀包括噁心、嘔吐、腹痛、食慾不振,嚴重時甚至會導致肝臟衰竭,危及生命。而長期、微量地攝取,雖然當下可能沒有明顯不適,但黃麴毒素會在體內累積,對肝臟造成慢性損傷,最終可能導致肝炎、肝硬化,甚至引發肝癌。這也是為什麼我們對黃麴毒素如此戒慎恐懼的原因,畢竟肝臟是人體重要的解毒器官,一旦受損,影響可就大了。

如何初步判斷花生是否潛藏黃麴毒素?感官辨識法

既然黃麴毒素本身看不見、聞不到,那我們能做的就是,利用我們的感官,去辨識那些「高風險」的花生。這就像是「偵探」辦案,雖然看不到真兇,但可以從現場的蛛絲馬跡判斷潛在的危險。以下提供幾個感官辨識的重點,幫助你做初步的篩選:

視覺觀察:睜大眼睛,看清細節

這是最直接也最容易操作的方法。購買或食用花生時,務必仔細觀察其外觀。

- 顏色變化:不自然的黃、黑、綠

正常的花生,顏色應該是米白或淡黃色,表面光滑飽滿。如果發現花生呈現不自然的深黃色、褐色、甚至黑色,或是帶有綠色的斑點,這些都可能是黴菌生長的跡象。特別是花生仁的胚芽部分,如果顏色異常變深,更要提高警覺。

- 表面異狀:粉狀、絨毛、結塊

當花生受潮發霉時,表面可能會出現一層肉眼可見的白色、黃綠色或黑色的粉狀物,或是像棉絮般的絨毛,這就是黴菌菌絲。有時候,花生受潮後也會因為黴菌生長而結塊,不再是粒粒分明的狀態,這也是變質的明顯標誌。

- 型態異常:萎縮、破損、發芽

健康的鮮花生仁應該是飽滿、圓潤的。如果花生仁看起來乾癟、萎縮,或是外殼明顯破損、有裂縫,這都增加了黴菌入侵的機會。另外,花生如果發芽了,雖然有些植物發芽可以吃,但花生發芽的過程也可能伴隨著黴菌的生長,其營養成分和安全性都會大打折扣,建議不要食用。

我的經驗分享: 我曾經在市場買過一批散裝的花生,當時沒仔細看,回家後倒出來才發現裡面有些花生仁的邊緣帶有淡淡的綠色,而且摸起來有點軟軟的。雖然數量不多,但為了安全起見,我還是把整包都丟掉了。事後想想,好險有檢查,因為那些不自然的綠色,很可能就是黃麴黴菌的孢子顏色!所以,千萬別抱著「反正只有一點點」的心態,安全第一。

嗅覺辨識:聞聞看,是否有異味

除了看,聞也是一個很重要的判斷依據。

- 霉味與酸敗味:最明顯的警訊

如果花生聞起來有明顯的霉味、潮濕味,或是帶有腐敗的酸敗味,那就表示花生已經受潮變質,很可能已經受到黴菌的污染。這種味道聞起來會有點刺鼻或不舒服,和花生原本應有的香氣截然不同。

- 油耗味:油脂氧化也是變質徵兆

花生富含油脂,如果儲存不當,除了發霉,也容易發生油脂氧化,產生俗稱的「油耗味」。雖然油耗味不代表一定有黃麴毒素,但它也代表花生已經變質,失去了原有的風味和營養價值,且氧化後的油脂本身對身體也不好,所以有油耗味的花生同樣不建議食用。

觸覺感受:摸摸看,質地是否正常

用手觸摸,也能提供一些線索。

- 濕軟、黏膩:濕氣過重的表現

正常的花生仁應該是乾燥、堅硬的。如果你摸到的花生仁感覺濕濕軟軟的,甚至帶有黏膩感,這通常表示花生受潮嚴重,是黴菌滋生的理想環境。

- 粉碎、易碎:可能已嚴重變質

如果花生仁一捏就碎,或是已經變成粉狀、爛爛的,這也代表花生可能已經嚴重變質,失去了原本的結構,不宜再食用。

重要提醒:感官判斷的侷限性

雖然感官辨識能幫助我們初步篩選,但這並非萬無一失。有時候,花生內部可能已經有黴菌生長並產生黃麴毒素,但外觀和氣味還沒有明顯變化。因此,感官判斷只能作為第一道防線,更重要的是從源頭把關和正確儲存。

從源頭把關:選購花生時的黃麴毒素防範守則

「預防勝於治療」這句話,用在黃麴毒素的防範上,再貼切不過了。從你決定購買花生的那一刻起,就已經可以開始進行黃麴毒素的防範工作了!

- 選擇信譽良好的商家:

購買花生時,優先選擇有信譽、銷售量大、品質有保障的品牌或店家。這些商家通常會有較嚴格的品管機制,從原料採購、加工到儲存都會比較規範。避免購買來路不明、價格異常低廉的花生,因為你不知道它的生產和儲存環境是否符合標準。

- 留意包裝與標示:

如果是預先包裝好的花生產品,請仔細檢查包裝是否完整無破損、有無漏氣現象。同時,查看產品標示,包括生產日期、有效期限、生產廠商、儲存方式等資訊。越是詳細透明的資訊,越能讓人安心。

- 散裝花生的挑選要點:

如果你習慣購買散裝花生,那就要更考驗你的眼力和判斷力了。在選購時,務必觀察花生的整體狀態,是否乾燥、色澤均勻、顆粒飽滿,沒有破碎、發霉或異味。可以抓一把聞聞看,或簡單摸摸看,確認其乾燥度。人多的店鋪,流通快,相對新鮮度也比較有保障。

我的選購心得: 我個人在購買花生時,會特別傾向選擇那種小包裝、有清楚標示產地和保存期限的產品。雖然價格可能比散裝的略高一點,但想到是吃進肚子裡的,多花一點錢買個安心,我覺得很值得。如果真的要買散裝,我會選在假日市場裡,找那些看起來很乾淨、花生流動率高的攤位,而且我會當場仔細檢查,確保沒有異狀才買回家。

遠離黃麴毒素:花生儲存的關鍵技巧

買到好的花生只是第一步,正確的儲存才是避免黃麴毒素生成的重中之重!很多家庭因為儲存不當,導致花生好好的買回來,最後卻因為發霉而被迫丟棄,實在可惜又危險。

- 乾燥是王道:濕度控制

黴菌生長最需要的就是濕氣!所以,無論是帶殼花生還是花生仁,儲存環境都要盡可能地乾燥。台灣的氣候潮濕,特別是梅雨季節或颱風過後,空氣濕度很高,這時候花生非常容易受潮。建議可以使用防潮箱、密封罐,或是在儲存容器中放入食品級乾燥劑,並定期更換。

- 通風與避光:避免環境惡化

儲存花生的環境應該保持通風良好,避免將花生放在密閉不透氣的櫃子裡。同時,也要避免陽光直射,因為陽光中的紫外線和熱量可能會加速花生的油脂氧化變質,影響其品質。

- 密封保存:隔絕空氣與蟲害

將花生儲存在密封的容器中,例如玻璃罐、密封袋等,可以有效隔絕空氣中的濕氣,也能防止昆蟲或囓齒動物的入侵。昆蟲或鼠類的排泄物不僅會污染花生,還可能攜帶黴菌孢子,加速花生變質。

- 低溫冷藏:延長保鮮期

這是最推薦也最安全的儲存方式。將花生(特別是去殼花生仁)分裝成小份,用密封袋或密封罐裝好後放入冰箱冷藏(建議4°C以下)。低溫可以有效抑制黴菌的生長,大大延長花生的保鮮期。如果是帶殼花生,也可以冷藏,但空間會比較大。冷凍(-18°C以下)則能更長時間地保存,幾乎可以無限期地抑制黴菌生長,但可能會影響花生本身的風味和口感。

案例分析: 我有一個朋友,每年都會收到老家寄來一大袋土花生。她以前習慣直接放在廚房的儲藏櫃裡,結果每年都會有一半左右的花生因為受潮發霉而報銷。後來我建議她,把花生分裝成一小袋一小袋的真空包裝,然後全部丟進冷凍庫保存。從那之後,她就再也沒有碰到花生發霉的問題了,每次拿出來吃都跟剛收到的時候一樣新鮮。所以,別小看低溫保存的力量!

花生煮食前處理:多一道工,多一份安心

即便選購和儲存都做得很好,在真正食用花生前,還是建議多一道檢查工序,為自己的健康多加一層保障。

- 仔細篩選與淘汰:

在烹煮花生之前,再次將花生攤開,仔細檢查每一顆花生。如果發現有任何前面提到的異常狀況,如顏色不均、發霉斑點、發芽、乾癟、破損,或是有異味的花生,都務必毫不猶豫地挑出來丟棄。一顆老鼠屎壞了一鍋粥,一顆問題花生也可能污染其他花生。

- 徹底清洗與瀝乾:

如果是帶殼花生,在水煮前可以先用清水將外殼刷洗乾淨,去除表面可能附著的泥土和髒污。如果是花生仁,也可以快速沖洗一下,然後徹底瀝乾。雖然清洗無法洗掉花生內部已有的黃麴毒素,但可以去除表面的灰塵或潛在的黴菌孢子。

黃麴毒素的迷思與真相:你應該知道的那些事

關於黃麴毒素,坊間流傳著一些似是而非的說法,了解真相能幫助我們更正確地應對。

- 迷思一:高溫烹煮就能殺死黃麴毒素?

真相:錯誤! 黃麴毒素非常耐熱,即使是我們日常烹調的高溫,例如煮沸(100°C)、油炸(170-180°C),都無法完全將其破壞。根據研究,要達到徹底破壞黃麴毒素的溫度,通常需要超過280°C以上,這在家庭烹飪中幾乎是不可能達到的。因此,一旦食物被黃麴毒素污染,烹煮並不能讓它變得安全。

- 迷思二:只要沒發霉就沒黃麴毒素?

真相:錯誤! 這是最大的誤區之一。黃麴毒素是由黴菌代謝產生的,但在某些情況下,黴菌可能已經在食物中生長並產生毒素,但肉眼卻看不出明顯的黴斑,或者黴斑是在花生內部,外表看不出來。所以,沒有肉眼可見的黴斑,並不等於絕對安全。這也是為什麼我們強調要從源頭選購和正確儲存的重要性。

- 迷思三:只有花生會污染黃麴毒素?

真相:錯誤! 雖然花生是黃麴毒素的「高危險食物」之一,但它並非唯一的受害者。許多穀物(如玉米、稻米、小麥)、堅果(如開心果、杏仁、核桃、巴西豆)、豆類、以及某些中藥材,在儲存不當的情況下,也可能被黃麴黴菌污染並產生黃麴毒素。甚至連牛奶或乳製品,如果動物食用了被污染的飼料,其乳汁中也可能含有黃麴毒素的代謝產物(黃麴毒素M1),雖然M1的毒性相對較低,但仍需注意。所以,不只是花生,所有容易受潮的農產品,我們都應該提高警覺。

遇到黃麴毒素疑慮怎麼辦?處理與應對

萬一你真的發現家裡的花生有上述的異狀,或者吃下去後感覺有異味,甚至身體不適,該怎麼辦呢?

- 立即停止食用:

這是最重要的一步。無論是剛準備吃,還是已經吃了一部分,只要發現任何可疑之處,立刻停止食用。不要抱著「應該沒事」的心態,拿自己的健康開玩笑。

- 妥善丟棄:

將有疑慮的花生用密封袋裝好,然後丟進垃圾桶,避免家中的寵物誤食。不要試圖清洗、烘烤或任何方式來「挽救」它們,因為這些方法都無法有效去除已生成的黃麴毒素。

- 留意身體反應:

如果吃下去後感到身體不適,例如噁心、嘔吐、腹痛等症狀,應盡快就醫,並告知醫生你可能食用了變質的花生,以便醫生進行相關檢查和治療。

常見問題 Q&A

黃麴毒素的潛伏期有多久?

黃麴毒素的潛伏期並沒有一個確切的數字,這主要取決於兩個因素:一是攝入的黃麴毒素劑量,二是個人體質的差異。如果是短時間內攝入大量黃麴毒素,可能在數小時到數天內就出現急性中毒症狀,例如嚴重的噁心、嘔吐、腹痛、黃疸等,甚至可能導致急性肝衰竭。

但更常見的情況是,人們長期、少量地攝入黃麴毒素。這種慢性暴露並不會立即產生明顯症狀,黃麴毒素會在體內累積,對肝臟造成慢性、不可逆的損傷。這種情況下的「潛伏期」可能長達數年甚至數十年,最終可能導致肝炎、肝硬化,甚至引發肝癌。這也是黃麴毒素最令人擔憂的地方,它像是一個「無聲的殺手」,在我們不知不覺中損害健康。

吃了微量的黃麴毒素會有什麼症狀?

攝入微量黃麴毒素通常不會立即引起急性症狀,這也是它難以被察覺的原因。短期內,你可能感覺不到任何異樣。然而,長期微量攝入,黃麴毒素會在肝臟中代謝並產生有毒物質,對肝細胞造成慢性損傷。

隨著時間推移,這種慢性損傷可能導致肝功能逐漸下降,但初期可能只有非特異性的症狀,例如疲倦、食慾不振、體重減輕等,這些症狀很容易被誤認為是其他原因。直到肝臟損傷嚴重,例如發展成慢性肝炎或肝硬化時,才可能出現更明顯的症狀,如黃疸、腹水、出血傾向等。因此,避免長期微量攝入黃麴毒素,才是預防其危害的根本之道。

除了花生,還有哪些食物容易有黃麴毒素?

黃麴毒素的污染範圍其實比我們想像的要廣泛。除了花生,以下幾類食物也是其常見的受害者:

- 玉米: 特別是儲存不當的玉米,其感染黃麴黴菌的機率很高。因此,玉米粒、玉米粉、玉米片等產品都需要特別注意。

- 稻米、小麥等穀物: 在潮濕、溫暖的儲存環境下,稻米、小麥、大麥、高粱等也可能被黃麴毒素污染。

- 其他堅果類: 除了花生,巴西豆、開心果、杏仁、核桃等堅果,由於其油脂含量高,且在採收和儲存過程中容易受潮破損,也容易受到黃麴毒素污染。

- 豆類: 如大豆、綠豆等,若儲存條件不佳,也可能滋生黃麴黴菌。

- 部分中藥材: 有些藥材在採收、加工和儲存環節若不嚴謹,也存在被黃麴毒素污染的風險。

- 乳製品和肉類: 這是間接的污染。如果牛、羊等牲畜食用了被黃麴毒素污染的飼料,黃麴毒素可能會經由其消化系統代謝,並以代謝物(如黃麴毒素M1)的形式進入乳汁或肉品中。

總之,任何富含碳水化合物和油脂的農產品,只要儲存環境溫暖、潮濕、不通風,都存在被黃麴毒素污染的風險。因此,無論是什麼食物,只要發現異狀,都應謹慎處理。

家裡的土花生怎麼保存才最安全?

對於自己種植或親友贈送的土花生,因為沒有經過嚴格的商業加工和包裝,其儲存更需要特別用心。最安全的保存方法,我會建議你這樣做:

- 徹底乾燥: 這是首要且最關鍵的一步。採收後的土花生,務必在通風良好的地方充分曝曬或烘乾,確保其含水量降到最低(建議低於9%)。如果能用食物烘乾機低溫烘烤,效果會更好。判斷是否乾燥足夠的簡單方法是,掰開花生殼時能聽到清脆的聲音,花生仁摸起來是硬脆的。

- 去殼後密封分裝: 將乾燥好的花生仁從殼中取出。然後,將花生仁分裝成每次食用的量,放入食品級的真空袋或密封袋中,盡量抽走空氣,然後確實密封。這樣可以減少與空氣和濕氣的接觸。

- 低溫冷凍保存: 這是對抗黃麴毒素最有效的方式。將分裝好的花生袋放入冰箱的冷凍庫(-18°C以下)。低溫環境能極大地抑制黃麴黴菌的生長,從而阻止黃麴毒素的產生。即使是長時間保存,只要確保冷凍過程沒有反覆解凍,花生品質也能保持良好。

- 避免反覆解凍: 每次取用時,只取出需要的那一小袋,避免整批花生反覆解凍又冷凍,這會影響花生的品質和風味。

這樣一來,你就能最大程度地降低土花生受黃麴毒素污染的風險,安心享用來自大地的美味了。

如果花生變質了,是不是就一定有黃麴毒素?

如果花生變質了,確實不一定就百分之百含有黃麴毒素,但它的風險絕對是大幅提升了,而且已經失去了食用價值。變質的花生可能是因為以下幾種原因:

- 受潮發霉: 這是最常見且最危險的情況。當花生受潮時,黴菌就容易生長。而黃麴毒素就是由某些特定黴菌(主要是黃麴黴和寄生麴黴)在生長過程中產生的代謝產物。所以,一旦發霉,特別是出現黃綠色或黑色黴斑,產生霉味,那麼存在黃麴毒素的機率就非常高。

- 油脂氧化(產生油耗味): 花生富含油脂,如果儲存不當,接觸空氣時間過長,或是受光照、高溫影響,花生中的不飽和脂肪酸會氧化,產生「油耗味」。這種情況下的花生雖然不一定含有黃麴毒素,但其風味已經變差,營養價值也受損,且氧化的油脂本身對身體也是負擔。

- 蟲害或破損: 蟲害或物理破損也會導致花生變質,加速其腐敗。破損的花生仁更容易受潮,也給黴菌入侵提供了通道。

雖然並非所有變質的花生都必然含有黃麴毒素,但從食品安全角度來看,任何出現發霉、異味(霉味、油耗味)、顏色或質地異常的花生,都代表其品質已嚴重劣化,不應再食用。這是因為我們無法單憑肉眼判斷到底是哪種黴菌在生長,也無法知道是否已經產生了毒素。為了健康著想,只要有疑慮,就果斷丟棄,不值得冒險。