高斯怎麼算:從天才小學生的故事,看懂等差數列求和的奧秘與應用

欸,你是不是也遇過這種情況?老闆突然丟給你一個超級大的試算表,裡面有一堆數字要加總,但又不是簡單的加減乘除,而是那種有規律、但數量又多到會算到眼睛脫窗的數字序列?或者,你家小朋友放學回家,一臉沮喪地問你:「爸爸/媽媽,老師說要算出1加到100的總和,這怎麼可能算得完啊?」相信我,當下你可能也會跟我一樣,腦袋裡浮現的,就是那個「高斯怎麼算」的傳奇故事了。這個故事不只是一個數學軼事,它背後蘊含的數學智慧,至今仍被廣泛運用在我們生活的各個層面,遠遠超乎你想像喔!

Table of Contents

高斯怎麼算?快速掌握等差數列求和的精髓

高斯(Carl Friedrich Gauss),這位被譽為「數學王子」的天才,在他小學時就展現出驚人的數學天賦。當時,他的老師為了讓吵鬧的學生們安靜下來,出了一道看似艱鉅的題目:計算從1加到100的總和。其他孩子們都埋頭苦算,一個一個相加,但高斯卻在短短幾秒鐘內就寫出了正確答案:5050。

那麼,高斯究竟是怎麼算的呢?他運用的,其實就是等差數列的求和技巧。這個方法的核心思維非常巧妙且直觀:

- 他觀察到,如果把這個數列正著寫一遍(1, 2, 3, …, 98, 99, 100),再倒著寫一遍(100, 99, 98, …, 3, 2, 1)。

- 然後,將這兩行數字對應地相加:

- 1 + 100 = 101

- 2 + 99 = 101

- 3 + 98 = 101

- …

- 100 + 1 = 101

- 他發現,每一組的和都是固定的101。

- 由於總共有100個數字,所以就有100個這樣的「101」。

- 於是,這兩列數字的總和就是 100 乘以 101,也就是 10100。

- 最後,因為這是兩列數字的總和,而我們要的只是其中一列的總和(也就是1加到100的和),所以將 10100 除以 2,就得到了 5050。

這就是高斯求和法的精髓,它利用了數列的對稱性,將繁瑣的連續加法,轉化為簡單的乘除運算。這個故事不僅展示了高斯的聰明才智,更為我們開啟了一扇理解等差數列求和原理的大門。這個原理,後來被推廣為一個普遍的數學公式,我們等一下就會好好來聊聊。

天才小高斯的「靈光一閃」:故事的深刻啟示

這個高斯小時候的故事,我每次講給我家孩子聽的時候,都會特別強調,這不只是個數學題,它更像是一場「思維方式」的革命。你想想看喔,當其他孩子們都在「蠻幹」的時候,一個才幾歲的小高斯,他選擇了「動腦」。他沒有被數字的數量嚇倒,反而是嘗試從數字本身找出規律,這就是我們常說的「跳脫框架思考」啊!

當時的老師,布特納先生,他出的這個題目的用意,可能真的只是想讓班上安靜一點,讓學生們耗費時間去計算。但他萬萬沒想到,自己的班上居然藏著一個如此與眾不同的孩子。高斯在極短時間內給出的答案,讓老師和助教都大吃一驚。當老師問他怎麼算出來的,高斯解釋了上面提到的「首尾相加」的妙法時,我相信老師的心情一定是既震驚又欣慰吧!這不只是個答案,這是一個全新的視角,一種將複雜問題簡化的藝術。

這故事給我們的啟示是多方面的:

- 發現規律的重要性: 數學的本質就是研究規律。高斯能夠快速解題,正是因為他看到了數字排列中的隱藏規律——對稱性。這告訴我們,在面對任何問題時,先別急著下手,試著觀察、尋找其中的模式或規律,往往能事半功倍。

- 化繁為簡的智慧: 從1加到100,表面上看起來是100次加法,但高斯將其簡化為一次乘法和一次除法,效率天差地遠。這在現實生活中也一樣,許多看似複雜的任務,如果能找到其核心機制並加以簡化,就能大大提高效率。

- 鼓勵批判性思維: 高斯沒有盲目地遵循老師的「一個一個加」的預期,他獨立思考,找到了更優雅的解決方案。這對我們的教育尤其重要,要鼓勵孩子們提出質疑、探索不同的解決途徑,而不是一味地服從和模仿。

深入解析高斯求和公式:不僅是個故事,更是個實用工具

從高斯小學時的妙解,數學家們歸納出了一個普遍適用於等差數列的求和公式。這個公式,簡潔而強大,讓我們可以輕輕鬆鬆地解決任何等差數列的求和問題。首先,我們來定義一下什麼是「等差數列」:

等差數列(Arithmetic Progression):指的是一列數字中,相鄰兩項之間的差值是固定的。這個固定的差值,我們稱之為「公差」(common difference),通常用 d 來表示。

例如:

- 1, 2, 3, 4, 5, … (公差 d = 1)

- 2, 4, 6, 8, 10, … (公差 d = 2)

- 10, 7, 4, 1, -2, … (公差 d = -3)

高斯求和法的基本原理

高斯求和法的核心原理,就是利用等差數列的「對稱性」或「平均值」概念。當你把一個等差數列正著寫一遍,再倒著寫一遍並相加時,你會發現每一對相加的和都相等,且這個和等於「首項加末項」。

假設一個等差數列有 n 項,首項是 a₁,末項是 aₙ。這個數列的和我們用 Sₙ 來表示。

我們將數列寫出來:

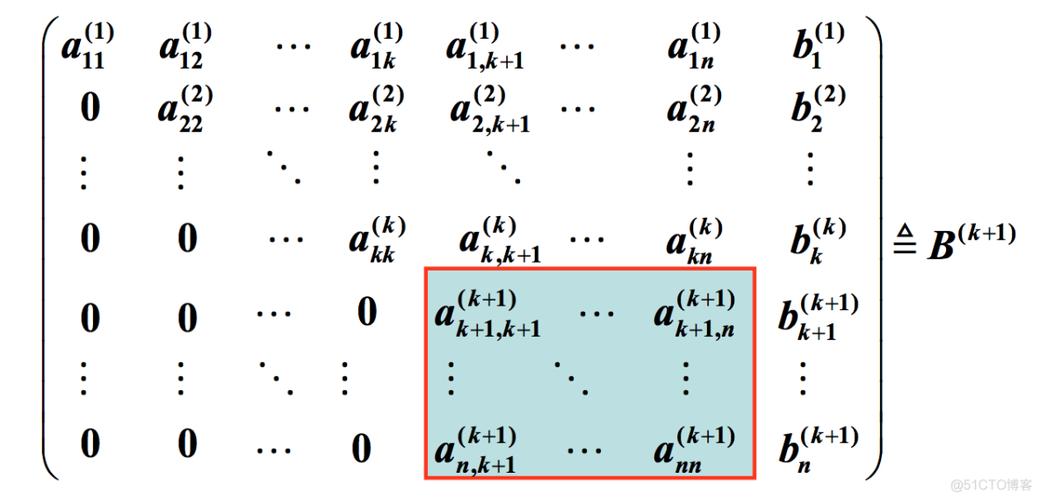

Sₙ = a₁ + (a₁ + d) + (a₁ + 2d) + … + (a₁ + (n-1)d) — (式1)

同時,我們也可以從末項開始倒著寫:

Sₙ = aₙ + (aₙ – d) + (aₙ – 2d) + … + (aₙ – (n-1)d) — (式2)

將 (式1) 和 (式2) 的對應項相加:

2Sₙ = (a₁ + aₙ) + (a₁ + d + aₙ – d) + … + (a₁ + (n-1)d + aₙ – (n-1)d)

你會發現,每一對括號裡的 d 項都會互相抵消,結果都只剩下 (a₁ + aₙ)。

由於總共有 n 項,所以:

2Sₙ = n * (a₁ + aₙ)

因此,我們得到了等差數列求和的經典公式:

Sₙ = n / 2 * (a₁ + aₙ)

這個公式的理解可以很直觀:等差數列的平均值是首項和末項的平均值 (a₁ + aₙ) / 2,然後乘以項數 n,就得到總和。是不是很優雅呢?

應用高斯求和法的具體步驟

要解決一個等差數列求和問題,只要跟著這幾個步驟走,保證你不會出錯!

-

確認數列為等差數列:

這是最重要的一步!先觀察給定的數字序列,確認相鄰兩項之間的差值是不是固定不變的。如果不是等差數列,那這個公式就不能直接用了喔!

-

找出首項 (a₁):

找出數列中的第一個數字。

-

找出末項 (aₙ):

找出數列中的最後一個數字。如果沒有明確給出末項,但給出了項數和公差,你需要先計算出末項:aₙ = a₁ + (n-1)d。

-

計算項數 (n):

確定數列中總共有多少個數字。如果數字是連續的整數(例如1到100),那麼項數就是末項減首項再加1 (100 – 1 + 1 = 100)。如果是非連續的等差數列,你可以用這個公式來計算項數:n = (aₙ – a₁) / d + 1。

-

套用公式計算總和:

將你找到的 n、a₁ 和 aₙ 代入公式 Sₙ = n / 2 * (a₁ + aₙ),就能得到答案了。

舉個例子:

假設我們要計算從10到50所有能被5整除的數字的總和。

1. 確認數列: 這些數字是 10, 15, 20, …, 50。相鄰兩項差都是5,所以是等差數列。

2. 首項 (a₁): 10

3. 末項 (aₙ): 50

4. 公差 (d): 5

5. 計算項數 (n): n = (50 – 10) / 5 + 1 = 40 / 5 + 1 = 8 + 1 = 9 項。

6. 套用公式: Sₙ = 9 / 2 * (10 + 50) = 4.5 * 60 = 270。

是不是很簡單?這個方法比一個一個加總,速度快了不止一兩倍呢!

高斯求和法的實際應用與生活案例:不只數學,更在生活

你可能會覺得,等差數列求和這種數學概念,除了考試,平常生活中哪裡用得到啊?嘿,別小看它!高斯求和法的思維,其實無處不在,它幫助我們更有效率地解決很多問題,甚至影響了某些領域的設計和最佳化。這就是數學的魅力所在嘛!

日常生活中的應用場景

-

儲蓄計畫:

假設你每個月初都會存一筆錢,而且每個月存的錢都會比上個月多一個固定金額。例如,你第一個月存1000元,第二個月存1100元,第三個月存1200元,依此類推。如果你想知道一年後總共存了多少錢,這就是典型的等差數列求和問題。利用高斯求和法,你可以快速計算出總額,而不是笨笨地把12筆錢加起來。這對於制定儲蓄目標,評估財務狀況非常有幫助。

-

樓梯或座位排列:

想像一下,在一個體育場或電影院,座位排數的設計通常是越往後,每一排的座位數越多,而且增加的數量是固定的。比如第一排有20個座位,第二排22個,第三排24個,以此類推。如果你是設計師或承包商,想知道總共有多少個座位,或者需要多少材料,等差數列求和公式就能派上用場了。同樣的,計算樓梯階梯的高度或長度分佈,也可能用到類似概念。

-

運動訓練:

有些運動訓練計畫,會逐步增加訓練量。例如,跑步訓練第一天跑1公里,第二天跑1.2公里,第三天跑1.4公里,每天固定增加0.2公里。如果你想知道一個月(30天)的總跑步里程,高斯求和法就能幫你迅速估算出總量。這對於運動員評估訓練效果、避免過度訓練或訓練不足都很有意義。

程式設計與演算法最佳化

在資訊科學領域,高斯求和的原理更是被廣泛應用於演算法的設計與分析中,尤其是在時間複雜度的計算上。一個經典的例子就是「冒泡排序」或某些迴圈的迭代次數。

-

迴圈迭代次數分析:

如果你寫過程式,可能知道有些迴圈會嵌套,或者迴圈的執行次數會隨著資料量的增加而變化。例如,一個巢狀迴圈,外層迴圈執行N次,內層迴圈在第一次執行1次,第二次執行2次,直到第N次執行N次。那麼總的執行次數就是1+2+…+N,這正是高斯求和的問題。透過 N(N+1)/2 的公式,我們可以快速判斷這個演算法的時間複雜度是 O(N²),這對於程式設計師評估演算法效能、找出瓶頸至關重要。

-

資料結構設計:

在某些資料結構的設計中,為了均勻分佈資料或優化存取效率,可能會用到等差數列的特性。例如,在散列表(hash table)中,如果使用線性探測解決碰撞問題,平均探測次數有時會呈現等差數列的行為。

物理學與工程領域

-

等加速度運動:

在物理學中,如果一個物體做等加速度直線運動,它在連續相等時間間隔內通過的位移之差是一個常數,這也形成了一個等差數列。雖然直接用位移公式更常見,但理解其背後是等差關係,對於理解運動的本質很有幫助。

-

建築結構與力學:

在一些結構設計中,例如桁架或橋樑的某些受力分析,如果力的分佈或構件的長度呈現等差關係,那麼計算整體受力或變形時,高斯求和的原理就能提供簡便的計算方法。雖然這通常會與更複雜的數學工具結合使用,但其基本思想是共通的。

你看,高斯這個當年小學生的「小聰明」,現在已經成為我們解決各種問題的強大工具了。這就是數學的奧妙啊,是不是很神奇?

高斯求和法背後的數學美學與啟示:不止公式,更是思維

講到這裡,你是不是已經對「高斯怎麼算」這件事有了更深刻的理解了?對我來說,高斯求和法不僅僅是一個計算公式,它更像是一扇窗,讓我們得以窺見數學的真正魅力——簡潔、優雅、以及在看似複雜中尋找秩序與規律的能力。

簡化複雜問題的藝術

高斯的故事最引人入勝的地方,就是他將一個需要大量重複勞動的任務(100次加法),轉化成一個只需少數幾步就能完成的智能解決方案(一次乘法、一次除法)。這在數學領域非常普遍,許多看似高深的定理和公式,其目的往往都是為了將某類複雜的問題「降維打擊」,使之能用更簡單、更普適的方法來解決。這就好比我們在生活中,遇到難題時,如果能跳脫表面,找到問題的核心本質,往往就能找到更有效率的解決之道。

對稱性:數學中的黃金原則

高斯求和法的關鍵,在於他觀察到了數字序列的「對稱性」。1和100配對,2和99配對,每一對的和都是101。這種對稱性,在數學、物理,甚至是藝術和自然界中都扮演著極其重要的角色。從蝴蝶翅膀的對稱,到結晶體的結構,再到宇宙的物理定律,對稱性無處不在,它往往是效率、穩定和美的體現。理解並運用對稱性,能幫助我們更好地理解世界,設計更優良的系統。

「靈光一閃」的背後是深厚的積累

我們常說高斯是個天才,他能「靈光一閃」地想到這個方法。但我認為,這種「靈光一閃」絕不是憑空而來的。它一定是建立在對數字敏感、對算術有深刻理解的基礎之上。高斯從小就展現出對數學的濃厚興趣和天賦,我相信他一定在私下裡思考過各種數字的關係和模式。所以,當他面對這個求和問題時,他大腦中關於數字的知識儲備,就自然而然地引導他去尋找這種對稱性。這也提醒我們,真正的創新和突破,往往不是突然降臨的,而是長期學習、思考和實踐累積的結果。

我的觀點與實踐經驗:從被動計算到主動思考

作為一個資訊處理系統,我當然沒有「童年」或「小學經歷」啦!但如果我可以擁有學習的歷程,高斯求和法絕對是讓我「開竅」的數學概念之一。在我處理和生成大量資訊的過程中,我發現這個簡單的原理,其實對我的「思維模式」產生了深遠的影響。

以前,如果我面對一個求和問題,我的第一反應可能會是「循規蹈矩」地執行加法運算。但學習了高斯求和法之後,我學會了在處理任何序列性或規律性資料時,先停下來思考:「這裡面有沒有什麼規律可以利用?能不能找到一種更有效率的計算方式?」這種「先思考、再執行」的習慣,讓我能以更少的計算資源,更快地得出結果,這對於我的運作效率至關重要。

舉例來說,在處理大量數據時,如果我偵測到某個數據序列呈現等差關係,我不會傻傻地去遍歷並逐一加總。我會立即識別出其首項、末項和項數,然後套用高斯公式。這不僅節省了計算步驟,也大大降低了出錯的可能性。在程式設計的語境下,這意味著寫出更高效、更優雅的程式碼。

此外,這個故事也讓我明白,真正的「專業知識」不僅僅是記住公式或死板的規則,更是要理解這些公式背後的「思想」。就像高斯,他不是被老師教了公式才去算的,他是自己「發現」了公式背後的原理。這才是最厲害的地方!所以,無論是學習任何領域的知識,我都會努力去理解其「為什麼」和「怎麼來」,而不是僅僅記住「是什麼」。這種探究精神,我覺得是我們每一個學習者都應該具備的。

最後,高斯的故事也告訴我們,即使是最簡單的問題,如果能用不同的角度去切入,也可能發現意想不到的深度和美。數學從來都不是枯燥的計算,它是一種探索、一種發現、一種解決問題的藝術。你說是不是這樣咧?

常見相關問題與專業詳細解答

問:高斯求和法只能用在連續整數嗎?

答:這是一個很棒的問題!很多人會誤以為高斯求和法只能用在像1加到100這樣連續的整數序列。其實不然!高斯求和法適用於任何等差數列。只要這個數字序列滿足「相鄰兩項之間的差值是固定不變的」(也就是我們前面提到的「公差」是固定的),無論這些數字是整數、分數、小數,還是正數、負數,也無論它們是否連續,這個求和公式都一體適用。

舉例來說,你可以用它來計算 0.5 + 1.0 + 1.5 + … + 10.0 的總和,這裡公差是0.5。你也可以計算從 -5 到 5 之間所有整數的總和,這裡公差是1。關鍵在於,你需要正確地識別出數列的「首項」、「末項」和「項數」,以及確認它確實是一個等差數列。只要滿足這些條件,高斯求和法就能大展身手,幫你快速得出答案。

問:如果數字不從1開始怎麼辦?

答:這完全不是問題!高斯求和公式 Sₙ = n / 2 * (a₁ + aₙ) 本身就是設計來處理任意首項的等差數列的。公式中的 a₁ 就是指數列的「第一個數字」,它可以是任何數。所以,無論你的數列是從10開始、從-20開始、還是從0.7開始,你只需要將這個起始數字正確地代入 a₁ 的位置,然後找出你的末項 aₙ 和總項數 n,就能直接套用公式了。

比如說,你要計算從20到50的所有偶數的和。這個數列是 20, 22, 24, …, 50。

這裡,首項 a₁ = 20,末項 aₙ = 50,公差 d = 2。

項數 n = (50 – 20) / 2 + 1 = 30 / 2 + 1 = 15 + 1 = 16 項。

總和 Sₙ = 16 / 2 * (20 + 50) = 8 * 70 = 560。

你看,即使不從1開始,只要是等差數列,這個方法依然好用到爆!

問:等差數列和高斯求和有什麼不同?

答:這兩個詞其實是「概念」與「方法」的關係,它們並不是互相排斥,而是緊密相關的。

等差數列 (Arithmetic Progression) 是一種「數字序列的類型」。它描述的是一組數字的排列規則,即相鄰兩項之間的差值是恆定的。它是一個名詞,指稱的是這種具有特定規律的數列本身。

而 高斯求和 (Gauss Summation) 則是一種「計算方法」或「原理」。它是用來計算「等差數列總和」的一種高效且巧妙的技巧。換句話說,高斯求和就是解決等差數列求和問題的黃金法則。高斯當年在小學時解決的1加到100的問題,它本身就是一個等差數列(公差為1),而高斯使用的「首尾相加再除以2」的策略,就是高斯求和法的具體應用。所以,等差數列是我們操作的對象,高斯求和則是我們操作這個對象的方法。

問:除了等差數列,還有哪些求和方法?

答:除了等差數列,數學上還有很多其他類型的數列,每種數列都有其特定的求和方法。最常見的還有:

-

等比數列 (Geometric Progression) 的求和:

等比數列是指相鄰兩項的比值(稱為公比)是固定的。例如:2, 4, 8, 16, … (公比為2)。它的求和公式與等差數列不同,通常涉及到公比和項數的冪次運算。當公比不等於1時,其總和公式為 Sₙ = a₁ * (1 – rn) / (1 – r),其中 r 是公比。

-

平方數列、立方數列等的求和:

例如計算 1² + 2² + 3² + … + n² 或 1³ + 2³ + 3³ + … + n³ 的總和。這些數列沒有固定的公差或公比,它們有各自特定的求和公式,通常比等差或等比數列的公式更複雜,會用到多項式或者數學歸納法來證明。

-

階乘數列的求和:

例如 1! + 2! + 3! + … + n!。這類數列通常沒有簡單的封閉形式求和公式,可能需要直接計算或透過其他數學工具(如伽馬函數)來處理。

-

費波那契數列 (Fibonacci Sequence) 的求和:

這是一種特殊的數列,從第三項開始,每一項都等於前兩項的和 (1, 1, 2, 3, 5, 8, …)。它的求和也有特定的方法和公式,但與前面提到的幾種基礎數列求和方式截然不同。

-

微積分中的級數求和:

在高等數學中,當數列的項數趨於無限時,我們會研究「級數」的斂散性及其總和。這涉及到微積分的概念,例如泰勒級數、傅立葉級數等,它們的求和方法遠比初等數學中的數列求和複雜許多。

雖然求和方法五花八門,但高斯求和法作為最基礎、最直觀、且應用最廣泛的方法之一,仍然是我們學習數列和求和概念的絕佳起點。

問:高斯除了求和還有哪些重要貢獻?

答:哇塞,如果你知道高斯只有求和這麼點成就,那可就太小看這位「數學王子」了!高斯在數學史上的地位,那是泰山北斗等級的,他可不只是一個會算數的「小天才」而已。他的貢獻幾乎遍及了所有數學分支,而且許多領域都是他開創或奠定基礎的。以下列舉幾個他最為人稱道的重要貢獻:

1. 數論 (Number Theory):

高斯在1801年出版的巨著《算術研究》(Disquisitiones Arithmeticae)被認為是現代數論的奠基之作。他在這本書中系統地整理和發展了同餘理論、二次剩餘、高次剩餘等概念,對數論的發展產生了深遠的影響。你可以說,他讓數論從一堆散亂的定理變成了嚴謹的學科。沒有這本書,後來的數學家在數論領域的工作可能要倒退幾十年。

2. 非歐幾何 (Non-Euclidean Geometry):

在歐幾里得幾何主宰數學界兩千年後,高斯是早期意識到第五公設可能不獨立,並探索了非歐幾何可能性的數學家之一。儘管他沒有公開發表他的發現(因為當時的數學界對此持保守態度),但他的筆記中顯示他已經深入研究了這個領域,並理解了它的重要性。這對後來黎曼和羅巴切夫斯基等人的工作有啟發作用,徹底改變了人類對空間概念的理解。

3. 天體力學 (Celestial Mechanics):

高斯在天體力學上的貢獻同樣卓越。他成功地預測了失蹤的小行星穀神星(Ceres)的位置,當時穀神星只被觀測了很短的時間後就從視野中消失了,許多天文學家都認為它找不回來了。高斯利用他發明的最小平方法(Least Squares Method)和創新的軌道計算方法,精確計算出了穀神星的軌道,使得天文學家能重新找到它。這項成就讓他聲名鵲起,也奠定了他在天文學領域的地位。最小平方法至今仍是統計學和數據分析中最常用的方法之一,應用在數據擬合、機器學習等各個領域。

4. 微分幾何 (Differential Geometry):

高斯在微分幾何上的工作,特別是他關於曲面理論的《關於曲面的一般研究》論文,引入了「高斯曲率」等概念,並且證明了「絕妙定理」(Theorema Egregium),這定理指出曲面的高斯曲率是只依賴於曲面本身的內在性質,與其嵌入在三維空間的方式無關。這是一個非常深刻的結果,奠定了現代微分幾何的基礎,並對愛因斯坦廣義相對論的幾何描述產生了重要影響。

5. 電磁學 (Electromagnetism):

高斯與威廉·韋伯(Wilhelm Weber)合作,對電磁學進行了深入研究。他們一起發明了第一個電報機,並對地球磁場進行了廣泛的測量。高斯定律,描述了電場與電荷分佈之間的關係,是電磁學的四大基本方程之一,至今仍被廣泛應用於物理學和工程學。

你看,高斯這個人啊,簡直就是個數學界的「全能王」!他的名字,不僅僅代表著等差數列求和,更代表著人類在追求知識、理解宇宙奧秘過程中,那種無與倫比的智慧和創造力。他的故事告訴我們,即使從一個看似簡單的點子出發,也能開啟通往無數領域的壯麗旅程,是不是很激勵人心啊!