植物上表皮有保衛細胞嗎?深入解析植物氣孔的奧秘與其在環境適應中的關鍵角色

「欸,你是不是也跟我朋友一樣,有天突然好奇心大發,盯著一片葉子想說:『哇,這葉片上下兩面,到底哪邊才有保衛細胞、才有氣孔呢?植物上表皮有保衛細胞嗎?』」這個問題啊,聽起來好像很簡單,但背後可藏著植物生存的超級大學問呢!

Table of Contents

植物上表皮有保衛細胞嗎?簡潔明瞭的答案!

好的,開門見山、不繞圈子地說:大多數的植物,特別是陸生植物,其葉片「下表皮」的保衛細胞和氣孔數量會遠多於,甚至完全沒有「上表皮」。也就是說,普遍來說,植物上表皮的確很少有保衛細胞,但並非完全沒有!這是一個充滿變數且與植物生存環境息息相關的複雜機制。

通常,我們把氣孔主要分佈在下表皮的葉片稱為「下生氣孔葉」(hypostomatous);如果上下表皮都有,但下表皮數量較多,則稱為「兩面氣孔葉」(amphistomatous);而只有上表皮有氣孔的,就極為罕見了,主要見於浮水植物,稱為「上生氣孔葉」(epistomatous)。

現在,讓我們一步步地,把這個關於植物上表皮保衛細胞的奧秘,給它好好地挖出來,看看大自然是怎麼巧妙地設計這些小小的「孔洞」來幫助植物生存的!

認識葉片表皮:植物的「皮膚」與氣孔的家

想像一下,植物的葉子就像我們人類的皮膚一樣,最外面有一層保護組織,我們稱之為「表皮」。這層表皮通常由一層緊密排列的表皮細胞構成,它們是植物的第一道防線,主要負責減少水分散失、防止病原體入侵,同時也扮演著氣體交換的重要角色。而這氣體交換的「門戶」,就是由一對特殊的細胞——保衛細胞——所圍繞形成的「氣孔」。

氣孔,這個聽起來有點學術的詞彙,其實就是葉片表面那些微小的孔洞。它們在植物的生理活動中扮演著核心角色,像是行光合作用時需要吸收二氧化碳,以及進行蒸散作用時需要排出水分。可以說,沒有氣孔,植物根本沒辦法好好地「呼吸」和「喝水」呢!

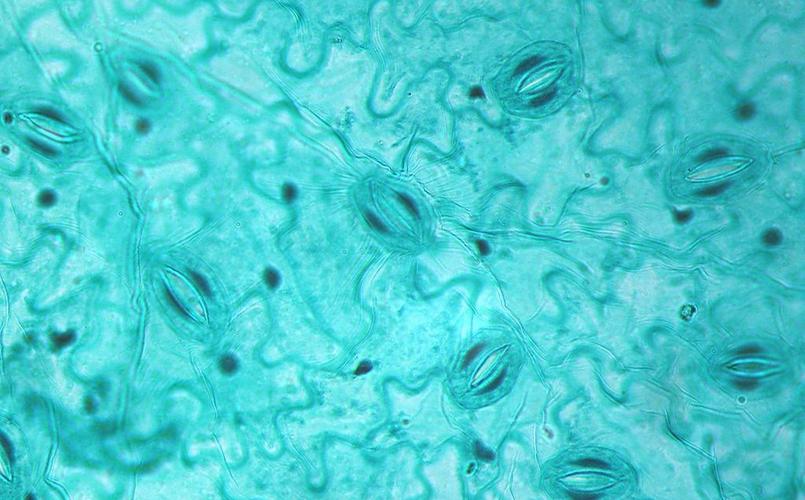

保衛細胞與氣孔的精妙結構:大自然的微型工程

你可能會好奇,這小小的氣孔到底長什麼樣子?它可不是一個簡單的洞!每個氣孔通常都由以下幾部分組成:

- 保衛細胞 (Guard Cells):這是氣孔的「守門員」,通常呈腎形或啞鈴狀(特別是在禾本科植物中)。它們是唯一含有葉綠體的表皮細胞,這點非常重要,因為葉綠體能感知光線,進而影響保衛細胞的膨壓。

- 氣孔孔徑 (Stomatal Aperture):就是保衛細胞中間那個可以打開或關閉的「洞」,氣體和水蒸氣就是透過這裡進出。

- 副衛細胞 (Subsidiary Cells / Accessory Cells):有些植物的保衛細胞周圍還會有一些特殊的表皮細胞,它們與保衛細胞協同作用,幫助調節氣孔的開閉。它們的形狀和排列方式,在不同植物種類中是多變的,這也是植物分類學上的一個重要特徵呢!

我個人在研究植物生理學時,對於這個精巧的氣孔開閉機制總感到十分驚嘆!那種由細胞內部壓力變化所帶來的「開合」,簡直就是大自然的微型工程奇蹟。而且,這些小小的細胞,還能根據環境光線、二氧化碳濃度、水分供應等因素,聰明地調整自己的狀態,確保植物在逆境中也能生存下來,真的是太不可思議了。

為什麼氣孔多數分佈在下表皮?背後的生存智慧

好了,回到我們一開始的問題:「植物上表皮有保衛細胞嗎?」以及為什麼大多數植物的氣孔都偏愛待在葉片的下表面呢?這可不是隨機的,而是植物在漫長演化過程中,為了生存而發展出的巧妙策略!

1. 減少水分散失:蒸散作用的權衡

這絕對是主要原因之一!葉片的上表面直接暴露在強烈的陽光下,溫度通常較高。如果氣孔大量分佈在上表皮,在烈日曝曬下,水分會以非常快的速度蒸散掉,導致植物嚴重脫水。植物可沒有我們人類可以隨時找水喝,所以它們必須盡可能地減少不必要的水分流失。

我曾經在烈日下觀察過一些植物,葉片會因為水分散失過快而捲曲或萎蔫,這就是它們在發出「我很渴!」的求救訊號。把氣孔藏在葉片背面,就像是給這些珍貴的水分找了個涼快的避風港,是不是很聰明呢?

將氣孔集中在下表皮,可以有效地利用葉片本身的陰影和較低的環境溫度,減少水分的蒸發,保持植物體內的水分平衡。這對於植物來說,是維持生命活動,尤其是光合作用的關鍵。

2. 避免阻塞與污染:保護氣孔暢通

你想想看,如果氣孔都開在上表面,是不是很容易被灰塵、孢子、花粉,甚至下雨時的雨滴給堵塞住呢?一旦氣孔被堵塞,氣體交換就會受阻,光合作用和蒸散作用都會受到影響。

將氣孔放在下表皮,就像是為它們提供了一個相對隱蔽的環境,可以有效減少這些外來物質的附著和堵塞,確保氣孔的暢通無阻,讓植物能夠順利地「呼吸」和進行光合作用。

3. 降低病原體入侵風險:自然的防禦機制

氣孔也是許多病原體(例如細菌、真菌的孢子)進入植物內部的潛在途徑。如果氣孔直接暴露在葉片上方,病原體就有更多機會降落在氣孔周圍,並透過它們侵入植物體。將氣孔隱藏在下表皮,能一定程度上降低病原體透過氣孔入侵的風險,算是植物的一種自我保護機制。

特例:當植物上表皮也「開孔」時——特殊環境下的適應

雖然大多數陸生植物的氣孔都集中在下表皮,但大自然總是充滿驚喜和例外!在某些特定的環境條件下,或是某些特殊的植物種類,你會發現它們的植物上表皮上也佈滿了保衛細胞和氣孔。這又是為什麼呢?這同樣是植物為了適應環境而演化出的生存策略!

1. 浮水植物:氣孔必須在上表皮!

最具代表性的就是浮水植物,例如我們常見的睡蓮、芡實、菱角等。這些植物的葉片通常平鋪在水面上,葉片的下表面是直接泡在水裡的。在這種情況下,如果氣孔長在下表皮,那不就直接淹死了,根本無法進行氣體交換了嘛!

所以,對於這些「水上人家」來說,它們的氣孔就必須聰明地長在上表皮,以便能夠與空氣接觸,進行光合作用所需的二氧化碳吸收,以及正常的蒸散作用。這就是典型的「上生氣孔葉」(epistomatous) 案例,是極其重要的演化適應。

2. 部分禾本科植物(如玉米、水稻):兩面氣孔葉

你可能想不到,一些我們餐桌上常見的作物,像是玉米、水稻,它們的葉片可是上下兩面都有氣孔的,只不過下表皮的氣孔數量通常還是比較多。這種情況稱為「兩面氣孔葉」(amphistomatous)。

為什麼會這樣呢?這通常發生在生長速度快、光合效率高的植物身上。快速生長意味著它們需要大量的二氧化碳進行光合作用。在這種情況下,單靠下表皮的氣孔可能不足以滿足其對二氧化碳的需求,因此上表皮也會有氣孔來增加氣體交換的面積,提升光合作用的效率。這也反映了植物在「效率」與「水分利用」之間找到的平衡點。

3. 特殊環境下的適應:高濕度環境或特定樹種

在一些極端高濕度的環境,像是熱帶雨林底層,空氣中的水分非常充足,植物面臨的水分散失壓力較小。在這種情況下,一些植物可能會在植物上表皮也發展出一些氣孔,以便更有效地進行氣體交換。

另外,某些樹種,例如桉樹(尤加利樹),它們的葉片常常是垂直懸掛的,這種葉片結構使得葉片上下兩面受到的光照和風力條件差異不大,因此它們的氣孔分佈也可能比較均勻地分佈在上下表皮。

氣孔的開閉機制:植物的「智慧門」

了解了氣孔的分佈,我們再來深入探討一下,這些「智慧門」是怎麼知道什麼時候該開、什麼時候該關的呢?這涉及到一個複雜而精密的生理過程,主要由保衛細胞的膨壓變化來調控。

1. 光線:最重要的信號

對大多數植物而言,光線是刺激氣孔打開的最主要信號。當光線照射到葉片時,保衛細胞中的葉綠體會進行光合作用,同時會啟動一個複雜的離子泵機制。簡而言之:

- 光線刺激保衛細胞內的質子泵(H+-ATPase)活化,將質子(H+)泵出細胞外。

- 這導致細胞內外電位差和pH值變化,進而促進鉀離子(K+)從周圍的副衛細胞或表皮細胞被動地進入保衛細胞。

- 隨著鉀離子的大量湧入,保衛細胞內的溶質濃度增高,水勢降低。

- 水會從水勢較高的周圍細胞滲透進入保衛細胞。

- 保衛細胞吸收水分後膨脹,其內部的膨壓增加。由於保衛細胞的細胞壁厚度不均勻(靠近氣孔孔徑內側的細胞壁較厚且不具彈性,而外側的細胞壁較薄且具彈性),膨脹時會使外側細胞壁向外彎曲,內側細胞壁隨之彎曲,從而拉開氣孔孔徑,氣孔就打開了。

到了晚上或光線不足時,這個過程會反轉,鉀離子流出,水也跟著流出,保衛細胞失去膨壓而萎縮,氣孔就關閉了。這簡直就是植物版的「白天工作,晚上休息」模式!

2. 二氧化碳濃度:植物的「呼吸需求」

葉片內部二氧化碳濃度也是影響氣孔開閉的重要因素。當葉片內部二氧化碳濃度較低時(通常是光合作用旺盛,二氧化碳被快速消耗的情況),氣孔會傾向於打開,以吸收更多的二氧化碳來維持光合作用的效率。反之,如果二氧化碳濃度升高,氣孔可能會部分關閉,以減少不必要的水分散失。

3. 水分供應:乾旱壓力下的生存抉擇

當植物面臨水分不足或乾旱壓力時,它會啟動一種「自我保護」機制。在缺水時,植物根部會產生一種植物激素,叫做離層酸 (Abscisic Acid, ABA)。離層酸會被運輸到葉片,刺激保衛細胞排出鉀離子,導致水分流失,進而使保衛細胞膨壓下降,氣孔關閉。這是植物在缺水時避免進一步脫水的重要策略,雖然會犧牲一部分光合作用效率,但能保命要緊!

4. 溫度與濕度:環境的綜合影響

高溫和低濕度通常會加速水分蒸發,增加植物的蒸散壓力。在這種情況下,植物可能會部分或完全關閉氣孔,以減少水分流失。反之,在涼爽濕潤的環境中,氣孔則傾向於保持開放狀態,以最大化氣體交換效率。

氣孔分佈對植物生長的影響:微妙的平衡

氣孔的分佈密度和位置,對於植物的生長和適應性來說,是至關重要的。這是一個關於「效率」與「生存」的微妙平衡藝術。

如果氣孔太多或分佈在容易蒸發水分的地方,植物可能在短時間內獲得更多二氧化碳,提高光合效率,但同時也會付出巨大的水分流失代價,特別是在乾旱環境下,這會是致命的。

反之,如果氣孔過少,雖然能有效節省水分,但卻會限制二氧化碳的吸收,導致光合作用效率低下,影響植物的生長速度和生物量累積。這也是為什麼,在演化過程中,不同環境下的植物會發展出截然不同的氣孔分佈策略。

例如,生活在沙漠的仙人掌,它們的氣孔通常會深陷在表皮下,或有毛狀體覆蓋,甚至在夜間才打開氣孔吸收二氧化碳(這是CAM植物的特點),這些都是極端節水策略的體現。

常見相關問題與專業解答

在了解了這麼多關於植物上表皮保衛細胞和氣孔的知識後,你可能還會有其他的疑問。別擔心,我為你整理了一些常見的問題,並提供詳細的解答!

氣孔分佈對植物生長有何影響?

氣孔的分佈密度和位置,對於植物的生長潛力有著非常直接且深遠的影響。你可以把它想像成工廠的生產線:氣孔就是原料(二氧化碳)的進氣口,也是廢水(水蒸氣)的排出口。

如果氣孔數量足夠且分佈合理,植物就能高效地進行氣體交換。這意味著在光照充足、水分適宜的條件下,它能吸收到足夠的二氧化碳來進行旺盛的光合作用,製造出大量的有機物(糖類),這直接關係到植物的生長速度、生物量的積累以及最終的產量(比如農作物的收穫量)。因此,高密度或雙面氣孔葉的植物,通常在有利環境下能表現出更快的生長速度。

然而,這也是一個雙刃劍。高氣孔密度或分佈在上表皮的氣孔,雖然能提高二氧化碳吸收效率,但也會大大增加水分散失的速度。在水分受限或乾旱的環境中,這就會成為植物的致命弱點。植物必須在光合作用的「效率」和水分利用的「節約」之間找到一個平衡點。這也是為什麼旱生植物的氣孔密度通常較低,且多隱藏在下表皮或特化的結構中,以優先保證水分的存活。

植物如何透過氣孔調節水分?

植物調節水分的能力,主要就是透過精妙的氣孔開閉來實現的,這是一個動態的平衡過程,簡直就是大自然的「智能節水系統」!

當土壤水分充足,植物體內水分含量高時,保衛細胞會吸收大量水分而膨脹,氣孔就會打開。這時候,水分可以透過蒸散作用從葉片排出,產生一個從根部到葉片的連續水柱,也就是我們說的「蒸散拉力」。這個拉力不僅幫助植物吸收水分和礦物質,也幫助植物散熱。

但當土壤乾旱,植物開始缺水時,植物根部會偵測到這種逆境,並產生一種關鍵的植物激素——離層酸(ABA)。離層酸會傳遞到葉片,讓保衛細胞中的鉀離子迅速流出,水分也跟著流出,導致保衛細胞失水萎縮,氣孔隨即關閉。這樣一來,即使犧牲一部分光合作用的效率,也能大大減少水分的散失,避免植物脫水死亡。這可以說是植物在生存壓力下,一個非常聰明的「緊急止損」機制。這種快速響應環境變化的能力,是植物適應地球上各種氣候條件的關鍵。

不同環境下的植物氣孔有何特殊演化?

不同環境下的植物,為了適應各自的生存挑戰,氣孔的演化策略也大相徑庭,這展現了大自然多樣而精巧的生命設計。

- 旱生植物(Xerophytes):生活在乾旱環境(如沙漠、高鹽度地區)的植物,它們的首要任務是節約用水。因此,這些植物的氣孔通常會非常少,或者分佈在葉片下表皮,甚至深陷在表皮的凹陷處(稱為「陷生氣孔」),或被毛狀體(trichomes)覆蓋。這些結構都能在氣孔周圍形成一個相對濕潤的微環境,減少水分從氣孔的散失。仙人掌、蘆薈等都是典型的例子。有些旱生植物甚至進化出CAM代謝途徑,它們的氣孔只在夜間開放,吸收二氧化碳並儲存起來,白天則關閉氣孔進行光合作用,極大地減少白天水分散失。

- 濕生植物(Hydrophytes):生長在水生或極端潮濕環境的植物,它們並不擔心水分供應,反而有時需要排出多餘的水分。因此,浮水植物(如睡蓮)的氣孔必須分佈在葉片上表皮,直接與空氣接觸。有些濕生植物甚至進化出「泌水孔(hydathodes)」,即使氣孔關閉,也能透過泌水作用排出多餘水分。

- 中生植物(Mesophytes):這是大多數陸生植物的類型,生活在水分供應中等、溫濕度適宜的環境。它們的氣孔通常分佈在葉片下表皮,密度適中,既能保證足夠的氣體交換來進行光合作用,也能有效控制水分的散失,保持良好的水分平衡。這也是最常見的氣孔分佈模式。

為什麼有些植物的氣孔在白天關閉?(CAM植物)

「白天關閉氣孔」這聽起來是不是有點反直覺?畢竟白天有陽光才能光合作用啊!但這正是自然界的奇妙之處,有些植物為了適應極端乾旱的環境,演化出了一種特殊的代謝途徑,稱為景天酸代謝(Crassulacean Acid Metabolism, CAM),因此我們稱它們為CAM植物。

CAM植物(如仙人掌、鳳梨、景天科植物等)主要生活在沙漠或半乾旱地區,這些地方白天的溫度非常高,陽光強烈,如果它們像普通植物一樣在白天打開氣孔吸收二氧化碳,那水分流失的速度會快到讓它們撐不住。

所以,CAM植物採用了「夜間工作,白天休息」的策略:

- 夜間:當氣溫較低、蒸散作用較弱時,CAM植物的氣孔會打開。它們會吸收空氣中的二氧化碳,並立即將其固定(結合)到一種C4化合物中,然後儲存在液泡裡,形成蘋果酸等有機酸。

- 白天:太陽出來了,氣孔會緊緊關閉,防止水分散失。此時,夜間儲存的有機酸會被分解,釋放出二氧化碳。這些二氧化碳就在葉片內部被用來進行光合作用。這樣一來,植物既能利用白天的光能,又避免了高溫下開氣孔而造成的大量水分散失。

這是一種非常高效的水分利用策略,但缺點是生長速度通常會比C3或C4植物慢,因為二氧化碳的利用是間接的,且受限於夜間的吸收量。但對於在極端惡劣環境中求生存的植物來說,這可是它們賴以維生的關鍵法寶。

保衛細胞和氣孔在農業生產上有何應用?

保衛細胞和氣孔雖然微小,但它們在農業生產中的應用潛力可不小,是科學家們努力研究的熱點領域呢!

首先,了解氣孔的開閉機制,可以幫助我們優化作物的灌溉管理。透過監測作物的氣孔行為(例如使用氣孔計),農民可以更精確地判斷作物何時需要水分,避免過度灌溉造成的水資源浪費,或灌溉不足導致的作物減產。這對於缺水地區的農業生產尤為重要。

其次,在作物育種和基因工程方面,科學家們正嘗試透過改變植物保衛細胞的敏感性或氣孔密度,來培育出更「節水」的作物品種。例如,如果能讓作物在水分脅迫下更快地關閉氣孔,或者在保持光合效率的同時減少水分散失,就能提高作物在乾旱或半乾旱地區的生存能力和產量。這對於應對全球氣候變遷帶來的乾旱問題,具有非常積極的意義。

再者,氣孔也是植物病蟲害防治的重要考量點。許多真菌、細菌和病毒都是透過氣孔侵入植物體的。因此,研究氣孔對病原體的響應,開發能調控氣孔開閉的生物製劑或育種出氣孔響應更靈敏的抗病品種,可以有效降低作物受病蟲害侵襲的風險。例如,一些新型農藥或生物刺激劑,可能就是透過影響保衛細胞的功能,來增強植物的抗逆性。

總之,對保衛細胞和氣孔的深入理解與應用,是現代農業走向精準化、節水化和抗逆性育種的重要方向,對於保障全球糧食安全有著不可或缺的貢獻。

結語:微觀世界的宏大智慧

你看,一個看似簡單的「植物上表皮有保衛細胞嗎?」問題,竟然牽扯出這麼多關於植物生理、生態適應和農業應用的深奧知識。這真的讓我一次又一次地感到驚嘆,大自然在這些微小的細胞和結構中,蘊藏著如此宏大且精密的生存智慧。

從氣孔的構造、開閉機制,到它在不同環境下的分佈演化,無一不顯示植物為了在地球上立足,所做出的精準調整與犧牲。下次你再看到一片綠油油的葉子,不妨多看一眼,想想那些肉眼幾乎不可見的保衛細胞和氣孔,它們正默默地為植物的生命、為整個地球的生態系統運轉,貢獻著無比巨大的力量呢!這一切,都證明了生物適應環境的非凡能力,以及生命系統的精妙與不可思議!