小孩多大可以吃鹽?嬰幼兒鈉攝取指南、飲食建議與常見迷思全解析

「哎呀,隔壁阿嬤說寶寶吃得清淡沒力氣,該加點鹽了吧?」、「聽說太早吃鹽會傷腎,是真的嗎?」、「市售的寶寶食品鈉含量到底標示在哪裡?」,這些都是我身邊新手爸媽們最常問到的問題,也是一個讓大家很糾結的育兒大哉問!關於「小孩多大可以吃鹽」這件事,我可以很明確地告訴你:根據目前全球多數兒科與營養權威機構的建議,一歲以下的嬰兒原則上「不應主動添加鹽分」。一歲以後,可開始在食物中加入微量的鹽,但仍需嚴格控制,以清淡為主要原則。

很多爸媽會覺得,寶寶吃的沒味道,是不是會影響食慾?或者擔心他們營養不夠?這些擔心我都能理解,畢竟我們都希望給孩子最好的。但請相信我,寶寶的味覺與成人截然不同,他們對食物的感受度也遠比我們想像的更敏感。過早、過量地攝取鹽分,對於寶寶尚未成熟的生理機能來說,確實潛藏著不小的健康風險。今天,就讓我們一起深入了解這個看似簡單卻又充滿學問的議題吧!

Table of Contents

為什麼鹽對小寶寶來說是個「禁忌」?深度解析背後的原因

談到「小孩多大可以吃鹽」這個問題,我們必須從寶寶的生理發育特點來切入。這不是單純的「能不能吃」,而是牽涉到他們身體各個器官,尤其是腎臟的承受能力。

腎臟發育未臻成熟,是最大考量!

你知道嗎?新生兒的腎臟功能大概只有成人腎臟的25%左右,即使到了1歲,也才發展到約成人腎臟功能的60%左右。他們的腎臟,就像剛學會走路的小小孩,雖然能運作,但還沒有足夠的能力去處理「過重」的任務。而鹽,也就是氯化鈉,在體內主要透過腎臟代謝排出。

我的觀察與經驗: 想像一下,你給一個三歲的孩子一套需要高階微積分才能解的考卷,他會怎麼辦?大概就是一頭霧水,然後亂寫一通吧?同樣的道理,如果給一個腎臟功能還在發展中的寶寶過多的鹽分,他們的腎臟就會承受巨大的代謝壓力,長期下來,這無疑是對腎臟的一種慢性損害,甚至可能影響未來的腎臟健康。

過多的鈉會導致體內滲透壓升高,為了稀釋過高的鈉濃度,身體會需要更多的水分。對於腎臟尚未完全發育的寶寶來說,排出這些多餘的鈉和水份是一個沉重的負擔。這不僅會增加腎臟的濾過壓力,長期下來,還可能造成腎臟損傷,甚至影響其正常的發育。

味覺養成與飲食習慣的關鍵期

嬰幼兒時期是味覺發展的黃金時期。這個階段寶寶接觸到的食物風味,會對他們未來的飲食偏好產生深遠的影響。如果太早讓寶寶接觸到重鹹的食物,他們很可能會習慣這種強烈的味道,進而排斥天然、清淡的食物。

- 味覺敏感度: 寶寶的味蕾比成人更豐富、更敏感。天然食材本身的鮮甜、微酸、微苦,對他們來說已經是豐富的味覺體驗。

- 健康飲食基石: 當寶寶習慣了清淡的飲食,長大後自然比較不容易偏好高鹽、高油的加工食品,這對於預防成人期的慢性病(如高血壓、心血管疾病)來說,是個非常好的開端。我常和家長們說,孩子的飲食習慣,從副食品階段就已經開始培養囉!

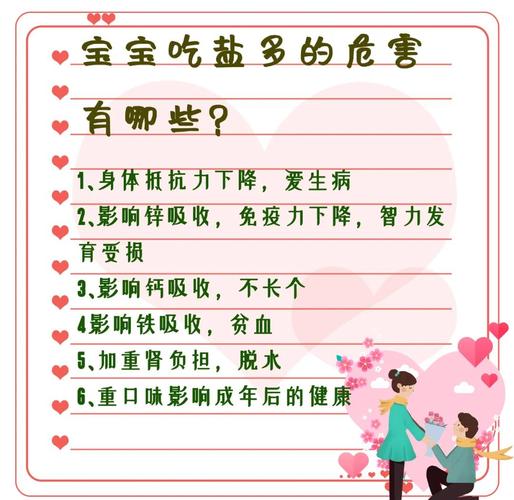

潛藏的健康風險不容忽視

除了腎臟負擔和味覺偏好外,早期高鈉飲食還可能帶來其他潛在的健康風險:

- 血壓升高: 雖然嬰幼兒高血壓不常見,但研究顯示,嬰幼兒時期攝取過多鈉,與成年後高血壓的風險增加有關。這是一個長期累積的效應。

- 脫水風險: 當身體攝入過多鹽分時,細胞內的水分會被吸收到血液中,導致細胞脫水。對於水分調節能力較弱的嬰兒,這可能增加脫水的風險,特別是在發燒、腹瀉等情況下。

- 礦物質不平衡: 過量的鈉攝入可能會影響其他重要礦物質(如鈣)的吸收和排泄平衡,進而影響骨骼發育。

小孩多大可以吃鹽?權威建議與階段劃分

講了這麼多「為什麼不能太早吃鹽」的理由,現在我們來看看,究竟「小孩多大可以吃鹽」才是最合適的時機,以及不同階段的建議攝取量。

一歲以前:原則上「不主動加鹽」

這是一個黃金法則!從寶寶開始吃副食品(通常是六個月大左右)一直到滿一歲,所有的食物都應該以天然、原味為主,不需要額外添加鹽分。寶寶從母乳或配方奶中,以及天然食材(如蔬菜、水果、肉類、全穀類)中,已經能獲取足夠他們生理需求量的鈉了。

- 母乳/配方奶: 本身就含有鈉。

- 天然食材: 蔬菜、水果、肉類等,也含有微量的天然鈉。這些微量鈉對於維持寶寶的電解質平衡和正常生理功能是足夠的。

所以,請爸媽們放寬心,寶寶不是味覺白癡,他們能品嚐到食材最原始的美味,並不需要透過鹽巴來「提味」。

一歲以後:逐步適量攝取,但仍需謹慎

當寶寶滿一歲後,腎臟功能已經發展得更趨成熟,可以開始嘗試在飲食中加入「微量」的鹽分。這時候,寶寶的飲食也會逐漸從副食品過渡到家庭餐桌上的食物。

但請注意,這裡的「微量」和「適量」非常重要!這不代表你可以把寶寶的食物弄得跟大人一樣鹹。目標是讓寶寶逐漸適應家庭的飲食風味,而不是讓他們從此習慣重鹹。

各階段鈉攝取量建議

根據台灣國民健康署及其他國際組織的建議,各年齡層的鈉攝取量有明確的上限:

| 年齡階段 | 建議每日鈉攝取量(毫克,mg) | 約等於幾公克的鹽(每公克鹽約含400毫克鈉) | 特別說明 |

|---|---|---|---|

| 0-6個月 | 約120毫克 | 來自母乳或配方奶 | 不需額外添加 |

| 7-12個月 | 約350毫克 | 約0.875公克 | 主要來自母乳/配方奶及天然副食品,不主動加鹽 |

| 1-3歲 | 每日不超過800毫克 | 不超過2公克 | 可少量調味,以清淡為原則 |

| 4-6歲 | 每日不超過1200毫克 | 不超過3公克 | 逐漸接近成人飲食,仍應控制鈉量 |

| 成人 | 每日不超過2400毫克 | 不超過6公克 | 建議國人降至2000毫克以下 |

我的觀點: 從上表可以看出,即使是一歲後的孩子,建議的鈉攝取量也遠遠低於成人。這意味著,大人吃的食物通常對孩子來說都太鹹了。所以,我強烈建議家長們,為寶寶準備食物時,請盡量單獨烹調,或是在餐點未加鹽前先取出寶寶的那一份。

嬰幼兒副食品的「天然風味」哲學:如何幫寶寶準備美味又健康的食物?

既然「小孩多大可以吃鹽」的答案是一歲前不加鹽,那麼許多家長可能會想,這樣副食品會不會很難吃?寶寶會不會不喜歡?別擔心,其實有很多方法可以讓寶寶的食物既美味又健康!

如何幫寶寶準備美味又健康的副食品?

我常常跟來諮詢的家長說,寶寶的味覺是一張白紙,你畫什麼,他們就學什麼。如果一開始就讓他們習慣天然的味道,他們會愛上這種純粹的滋味。

- 選擇新鮮當季食材: 新鮮的蔬菜、水果、肉類本身就帶有天然的甜味或鮮味。當季的食材風味更佳,營養也更豐富。例如,南瓜、地瓜、玉米、高麗菜等,煮熟後都有天然的甜味。

-

善用食材組合: 透過不同食材的搭配,可以創造出多層次的風味。例如:

- 甜味: 蘋果、梨子、香蕉、南瓜、地瓜、紅蘿蔔等。

- 鮮味(Umami): 香菇、海帶、柴魚、雞肉、豬肉、魚肉等。這些天然食材煮出來的湯底,就是很好的「高湯」,可以提升粥品或麵條的風味,而不需要加鹽。

- 香氣: 少量蒜頭(去皮拍碎,增加香氣但不刺激)、薑片(煮湯後撈出)、蔥段(煮湯後撈出)等,可以增加食物的香氣,讓寶寶更有食慾。

-

多樣化的烹調方式:

- 蒸煮: 最能保留食材原味和營養的方式。

- 燉煮: 適合製作高湯或軟爛的粥品。

- 烘烤: 某些蔬菜(如南瓜、地瓜)烘烤後甜度會更集中。

-

使用天然香料(一歲後): 一歲後可以開始嘗試少量、溫和的天然香料,如:

- 香草: 巴西里(Parsley)、羅勒(Basil)、奧勒岡(Oregano)等,可以少量切碎拌入食物,增加天然香氣。

- 薑黃粉、咖哩粉(微量、無辣味): 選擇無鹽、無辣味的天然香料,少量用於調色和增香,但請務必確認寶寶沒有過敏反應。

替代鹽巴的調味方式

如果你覺得食物「沒味道」,可以試試以下幾種天然的調味方法,讓寶寶吃得開心又健康:

- 高湯: 用雞骨、豬骨、魚骨、蔬菜(玉米、紅蘿蔔、洋蔥、高麗菜、香菇、海帶)熬煮的天然高湯,是製作寶寶粥品、麵條的最佳基底。天然的鮮味會讓食物變得非常美味。

- 天然蔬菜泥/水果泥: 將地瓜、南瓜、紅蘿蔔、甜椒、蘋果、梨子等製成泥狀,拌入粥或麵中,增加甜味和滑順口感。

- 菇類: 香菇、金針菇等菇類,在烹煮時會釋放出豐富的鮮味,是天然的增鮮劑。

- 乳製品: 適量的起司(選擇低鈉、原味)、優格(無糖原味),可以為一歲後的寶寶食物增加風味和鈣質。

- 檸檬汁(少量): 對於某些魚肉或蔬菜,擠入一兩滴檸檬汁可以提升清爽感,增加食慾。但對於胃腸敏感的寶寶,要小心使用。

總之,為寶寶準備副食品,重點在於「回歸天然」,讓孩子從小就習慣食材最真實的味道,這對他們一生的飲食習慣和健康都有莫大的好處。

隱藏版鈉含量陷阱:爸媽務必睜大眼!

當我們討論「小孩多大可以吃鹽」時,很多爸媽只會想到餐桌上的鹽罐,卻忽略了生活中許多「隱藏版」的鈉含量。這些隱藏的鈉,才是最容易讓寶寶在不知不覺中攝取過量的元兇。身為爸媽,我們真的要擦亮眼睛,仔細閱讀食品標示。

加工食品:鈉含量最高的「魔王」

這是最大的陷阱!市面上許許多多的加工食品,為了延長保存期限、增加風味、提升口感,都會加入大量的鈉。

- 餅乾、零食: 舉凡洋芋片、蘇打餅乾、米果、各式點心,即使吃起來不鹹,也可能含有驚人的鈉含量。我個人的經驗是,每次看餅乾的營養標示,鈉含量都讓我心驚。

- 麵包、糕點: 很多麵包在製作過程中也會添加鹽,尤其是一些有餡料或起司的麵包。

- 肉製品: 香腸、火腿、培根、肉鬆、肉乾、魚鬆等,都是高鈉的重災區。這些加工肉品除了鈉,通常還含有亞硝酸鹽等添加物,更不建議給寶寶食用。

- 調味料: 醬油、蠔油、甜麵醬、番茄醬、沙茶醬、豆瓣醬、味精、雞粉、咖哩塊等,都是高鈉的調味品。即使是大人覺得「清淡」的醬油,對寶寶來說都太鹹了。

- 泡麵、罐頭食品、冷凍調理包: 這些方便的食品,為了保存和風味,鈉含量通常都爆表。

閱讀營養標示的小撇步: 在購買任何加工食品時,請務必養成閱讀「營養標示」的習慣。注意「鈉」那一欄的數值。通常,成人食品每100公克或每份的鈉含量,對寶寶來說都太高了。理想上,寶寶食品的鈉含量越低越好。

嬰兒專用食品的迷思:別被「寶寶專用」給迷惑了!

「這是寶寶專用的,應該沒問題吧?」這是很多新手爸媽會犯的錯誤。市面上確實有許多標榜「寶寶專用」的食品,例如寶寶米餅、寶寶麵、寶寶肉鬆、寶寶粥等。雖然這些產品通常比成人食品的鈉含量低,但並不代表它們是「零鈉」或「低鈉」的。

我的建議: 即使是寶寶專用產品,也請務必仔細閱讀營養標示,比較不同品牌的鈉含量。有些寶寶米餅,看起來無害,但一小包的鈉含量就可能佔據寶寶一天建議攝取量的一大部分。如果可以,盡量選擇成分單純、鈉含量極低的產品,或者自己動手做,是最保險的!

外食與家庭餐桌:潛在的鈉超標來源

帶著寶寶外出用餐,或是家庭聚餐時,鈉的攝取量更是難以控制。

- 外食: 餐廳為了追求美味,往往會下重手調味。湯麵、滷味、熱炒、火鍋湯底等,鈉含量都非常高。要給寶寶吃外食,幾乎不可能做到低鈉。

- 家庭餐桌: 如果家裡沒有特別為寶寶分開烹調,直接讓寶寶吃大人餐桌上的菜餚,也很容易導致鈉超標。我們習慣的家常菜,例如滷肉、醬燒排骨、麻婆豆腐,對寶寶來說都太鹹了。

我的解決方案:

- 外食: 盡量自備寶寶餐。如果真的沒辦法,點餐時請店家「清淡一點」、「不要加鹽」。或是選擇燙青菜、水煮蛋等簡單的原型食物,然後用開水過濾一下。

- 家庭餐桌: 這是最實際也最推薦的做法。在烹煮大人餐點時,先將屬於寶寶的那一份取出,再為大人的部分加鹽調味。或者,準備一些可以共食的基礎食材,如水煮雞胸肉、蒸蔬菜,再為大人加調味料。

總之,要確保寶寶鈉攝取不過量,爸媽必須成為「成分偵探」,仔細檢視所有進入寶寶口中的食物,這是關於「小孩多大可以吃鹽」這個議題中,最需要身體力行的一環!

實用指南:逐步導入鹽分到幼兒飲食中

既然我們已經知道「小孩多大可以吃鹽」的明確答案是一歲後開始「微量」導入,那麼,這個「導入」的過程該怎麼進行呢?這是一個循序漸進的過程,而不是一到一歲就立刻放開手腳。

第一階段 (6-12個月):純粹的天然風味

這個階段,就是堅定地執行「不主動加鹽」的原則。寶寶的味蕾正在建立對食物的初步認知,讓他們感受食材最原始的甘甜與鮮美,是最好的味覺教育。

- 主要食物來源: 母乳、配方奶、以及由單一或簡單組合的天然食材製成的副食品(如米糊、蔬菜泥、水果泥、肉泥、魚泥)。

- 烹調方式: 以蒸、煮、燉為主,確保食物軟爛易消化。

- 調味原則: 絕對不加鹽、糖、醬油、味精等任何調味料。利用食材本身的風味來吸引寶寶。例如,煮粥時可以用雞高湯或蔬菜高湯來增加鮮味,而不是加鹽。

- 觀察反應: 密切觀察寶寶對不同食物的反應,是否有過敏現象,或是否喜歡某種風味。這也是了解寶寶飲食偏好的好時機。

第二階段 (12個月以上):少量嘗試與觀察

寶寶滿一歲後,他們可以開始嘗試更多種類的食物,也可以接受微量的鹽分。這時候,我們的目標是讓寶寶逐漸適應家庭餐桌上的食物,但仍要非常謹慎。

- 逐步融入家庭餐: 可以開始讓寶寶嘗試少量、適合他們咀嚼和消化的家庭菜餚,但前提是這些菜餚必須是「低鹽」烹調的。我個人會建議,在烹煮大人飯菜時,先撈出寶寶的那一份,再為大人的部分進行加鹽調味。

- 微量調味原則: 如果真的需要調味,請使用「極微量」的鹽。什麼叫極微量?大概就是成年人嘗起來覺得「沒味道」的程度。也可以用天然的香料(如無辣味咖哩粉、少量香草)來增加風味,取代鹽巴。

- 避開高鈉食品: 繼續避免罐頭、加工肉品(火腿、香腸)、泡麵、過鹹的零食等高鈉食物。這些對寶寶來說仍然是禁區。

- 注意喝水量: 引入固體食物和少量鹽分後,確保寶寶有足夠的水分攝取,幫助腎臟代謝。

- 持續觀察: 觀察寶寶的排便、尿量、活力等,確保飲食轉變沒有引起不適。

第三階段 (2-3歲):逐漸習慣家庭飲食

到了兩歲之後,寶寶的飲食會更接近家庭的日常。但這不代表可以放任他們吃得跟大人一樣鹹。我們仍然需要控制鹽分,培養他們健康的飲食習慣。

- 健康均衡飲食: 確保飲食均衡,包含足夠的蛋白質、碳水化合物、脂肪、維生素和礦物質。

- 鈉攝取量控制: 嚴格控制每日鈉攝取量不超過建議值(2公克鹽/天)。這需要爸媽在烹調時特別注意,並盡量少外食。

- 從小培養清淡口味: 這是最核心的理念。如果孩子從小習慣了清淡口味,長大後自然不會對重鹹食物有過度的渴望,這對他們一生的健康都有益處。

- 教育孩子: 逐漸讓孩子理解為什麼有些食物可以多吃,有些食物要少吃,培養他們對健康飲食的認知。

總而言之,關於「小孩多大可以吃鹽」這個問題,我的建議就是:耐心一點,慢一點,讓寶寶的身體有足夠的時間去適應和發展。健康的飲食習慣是父母給予孩子最好的禮物。

我的育兒經驗與觀察:平衡愛與健康

在我多年的育兒經驗和接觸許多家庭的過程中,我發現「小孩多大可以吃鹽」這個議題,不僅僅是知識的傳遞,更是一場關於「愛」與「健康」的平衡遊戲。很多時候,父母、長輩會出於愛,想讓孩子吃得「有味道」,覺得這樣孩子才會更愛吃,甚至更健康。但我必須說,有時候,「愛」得太多,反而會無意間造成負擔。

我記得我的第一胎寶寶剛開始吃副食品時,婆婆來探望,看著我準備的無鹽米糊,皺了皺眉頭說:「這哪有味道?不加點鹽孩子怎麼會喜歡?是不是沒胃口?」當時我耐心地解釋了嬰兒腎臟發育未全、過早攝取鈉的風險等等。婆婆雖然不完全理解,但看我堅持,也就不再多說。結果,我的寶寶對各種天然食材的米糊和菜泥都吃得津津有味,特別喜歡南瓜、地瓜、香蕉這些帶有天然甜味的食物。他從來沒有因為「沒味道」而拒絕吃飯,反而是我用天然蔬菜高湯熬出來的粥,他吃得特別香。

這讓我更加堅信,寶寶的味蕾是非常純粹的,他們能品嚐到食材最原始的風味。那些我們大人覺得「淡而無味」的食物,對他們來說已經是豐富多元的體驗了。過早、過量地給予重口味食物,就像過度催熟的水果,雖然看起來誘人,卻少了自然熟成的醇厚與健康。

我個人強烈建議,在寶寶的飲食上,我們應該扮演「守護者」的角色,而不是「味覺塑造者」。我們負責提供最天然、最健康的選擇,讓寶寶的身體自主學習、適應。當孩子長大一點,約莫一歲多、兩歲的時候,你還是可以讓他嘗試一些大人餐桌上的食物,但前提是這些食物的鹽分必須是經過控制的。例如,我家孩子吃滷肉飯,我會先把白飯和滷肉分開,只給他滷肉汁少少的、淋一點在飯上,確保不會太鹹。

此外,溝通也是很重要的一環。面對長輩的善意「建議」,我們可以溫柔而堅定地解釋科學依據,並分享寶寶吃得清淡反而更健康的經驗。例如,可以說:「媽,現在的醫生都建議寶寶一歲前不能加鹽,因為他們腎臟還很小,像小小的馬達,處理不了太多負擔。我希望他長大以後身體健康,所以想讓他從小習慣清淡一點的口味。」有時候,拿出專業知識,再搭配一些軟性溝通,會比直接拒絕來得有效喔!

總之,關於「小孩多大可以吃鹽」這個問題,它不只是一個飲食知識點,更是對父母育兒理念和智慧的考驗。平衡好「讓孩子吃得開心」與「讓孩子吃得健康」這兩者,是我們每個父母都需要學習的功課。

常見迷思與Q&A:專業詳細解答

關於「小孩多大可以吃鹽」這個主題,我整理了一些爸媽們最常問的相關問題,並提供詳細的解答,希望能幫助大家釐清觀念。

Q1: 寶寶不吃鹽會不會沒力氣?會不會影響生長發育?

這是一個非常普遍的迷思,很多長輩會這樣說,其實是不正確的喔!

解答: 寶寶的能量來源主要是碳水化合物、蛋白質和脂肪,而不是鹽。鹽(鈉)的主要功能是維持體液平衡、神經傳導和肌肉收縮。寶寶所需的鈉,在他們的成長過程中,已經可以從母乳、配方奶以及天然食材(如蔬菜、肉類、水果)中獲取足夠的量。這些天然食物本身就含有微量的鈉,足以滿足寶寶的生理需求。

事實上,如果寶寶因為飲食清淡而「沒力氣」,那更應該檢視的是他們的總熱量攝取是否足夠,或是蛋白質、鐵質等其他關鍵營養素的攝取是否不足,而不是缺鹽。過早或過量地給予鹽分,反而會增加寶寶腎臟的負擔,長期下來對健康有害無益,更談不上對生長發育有正面幫助。請放心,讓寶寶吃天然、無添加的食物,他們絕對有足夠的精力去探索世界,也會健康成長的!

Q2: 寶寶已經吃副食品了,是不是可以跟大人吃一樣的飯菜?

這個問題的答案是:原則上「不建議」,至少在一歲半到兩歲以前,還是要謹慎處理。

解答: 即使寶寶開始吃副食品了,他們的飲食習慣和生理需求仍然與成人有顯著差異。成人的飯菜通常口味較重,烹調過程中會加入較多的鹽、醬油、味精等調味料,這些對寶寶來說,鈉含量都太高了。

正如我們前面提到的,一歲以下的寶寶腎臟功能尚未成熟,無法有效處理過量的鈉。即使一歲以後,他們的腎臟功能雖有提升,但每日鈉攝取量仍有嚴格限制(1-3歲不超過800毫克,約2克鹽)。而一份普通的成人餐點,可能輕輕鬆鬆就超過這個量。

因此,我會建議在寶寶的嬰幼兒時期,盡量為他們單獨烹調,或是在大人餐點烹調初期(未加鹽、醬油等調料前)就為寶寶預留一份。如果真的想讓寶寶嘗試大人餐桌上的食物,請務必選擇口味最清淡、蒸煮的菜餚,並且將食材用清水稍微沖洗或燙一下,去除部分油鹽。例如,燉煮的蔬菜、清蒸的魚肉、水煮蛋等,都是比較安全的選項。但切記,量要少,且以寶寶能接受的原味為主。讓寶寶慢慢適應,而不是一下子就讓他們接觸重口味。

Q3: 我家長輩堅持要加鹽,該怎麼溝通?

這幾乎是每個新手爸媽都會遇到的難題,特別是在台灣的家庭文化中,長輩的經驗和好意往往讓人難以拒絕。

解答: 溝通的關鍵在於「耐心、尊重與知識」。首先,我們要理解長輩的出發點通常是基於對孩子的愛和過去的經驗,他們可能認為「沒味道的食物孩子會不喜歡」或「孩子需要鹽來補充體力」。

- 溫和解釋醫學建議: 不要直接否定長輩的經驗,而是用「現在醫學研究發現」、「醫師建議」等權威說法來解釋。例如:「媽,您看,現在的醫生都建議寶寶一歲前不要加鹽,因為他們的腎臟還在發育,就像小小的篩子,一下子處理太多鹽分會很辛苦的。我們希望寶寶長大以後腎臟好好的,所以才特別注意的。」

- 強調長期健康: 告訴長輩,從小習慣清淡口味,對孩子長大後的健康(如預防高血壓、心血管疾病)有很大的好處,這是為孩子一輩子健康打基礎。

- 展現寶寶的接受度: 讓長輩看到寶寶即使吃清淡的食物,也吃得津津有味。可以用實際行動證明寶寶並非不喜歡清淡食物。

- 尋求隊友支持: 夫妻雙方要立場一致,共同向長輩解釋。

- 妥協與彈性: 如果長輩實在無法接受,可以在極少數情況下做一些微小的「妥協」,例如讓長輩在寶寶一歲後,偶爾、極少量地加一點點,但主導權仍在父母手中,並確保總量不超標。但這僅限於「極少數」和「極少量」。最重要的,還是堅持大原則,保護寶寶的健康。

最終,重要的是讓長輩理解你的用心,而不是讓他們覺得你是在否定他們。溝通,有時候就是一門藝術,需要時間和耐心。

Q4: 嬰兒專用米餅、麵條是不是就沒有鈉?

這也是一個很常見的誤解。很多爸媽看到「嬰兒專用」幾個字,就覺得是百分之百安全無虞。

解答: 並非如此!市面上標榜「嬰兒專用」的米餅、麵條、肉鬆等產品,通常確實會比一般成人食品的鈉含量來得低,但「低鈉」不等於「零鈉」。許多這類產品為了口感和保存,還是會添加微量的鹽分。

因此,即使是嬰兒專用食品,爸媽們也一定要養成習慣,仔細閱讀營養標示! 特別是鈉含量那一欄。建議選擇鈉含量越低越好的產品,或成分越單純越好。例如,有些米餅的成分表上只有「米」和「水」,沒有其他添加物,那會是比較理想的選擇。

我個人的建議是,在寶寶一歲前,盡量以自製的天然食物為主。米餅可以作為偶爾的點心或固齒器使用,但不能作為主食,也切勿過量食用。尤其要避免寶寶養成「吃零食」的習慣。當寶寶開始吃米餅時,要確保他們在安全的環境下食用,避免噎到。

Q5: 寶寶拉肚子或流汗多,需要補充鹽分嗎?

這個問題需要分情況討論,不能一概而論。

解答:

- 一般流汗: 如果寶寶只是因為天氣熱或輕微活動而流汗,一般情況下不需要額外補充鹽分。透過母乳、配方奶或日常飲食中的天然鈉含量,以及足夠的水分攝取,通常就能維持電解質平衡。過度補充鹽分反而會加重腎臟負擔。

-

大量流汗或脫水風險: 如果寶寶在高溫環境下長時間活動、或因發燒導致大量出汗,進而有脫水風險時,確實可能需要補充流失的電解質。但這不意味著直接給寶寶吃鹽!

- 嬰幼兒: 最安全且有效的方式是給予口服電解質液(Oral Rehydration Solution, ORS),而不是自行在水中加鹽。口服電解質液是經過精確配比的,含有適量的鈉、鉀、氯和葡萄糖,能有效補充因腹瀉、嘔吐或大量流汗而流失的電解質和水分,同時不會對寶寶的腎臟造成負擔。

- 拉肚子/腹瀉: 寶寶拉肚子時,除了水分,也會流失大量的電解質。這時更應該遵循醫師的指示,給予口服電解質液,而不是加鹽的食物或水。自行加鹽的濃度難以控制,過高或過低都可能對寶寶造成危害。

重要提醒: 如果寶寶出現脫水症狀(例如尿量減少、哭泣無淚、囟門凹陷、精神萎靡等),或是有嚴重腹瀉、嘔吐的情況,請務必立即就醫,由專業醫師判斷是否需要補充電解質以及如何補充。千萬不要自行判斷或聽信偏方,以免延誤治療或造成寶寶不適。