地表環境由什麼構成:探索地球表層的物質、能量與生命交織

Table of Contents

地表環境由什麼構成:探索地球表層的物質、能量與生命交織

你是不是也跟我一樣,有時候抬頭看看天空,低頭踩踩大地,心裡總會冒出個大大的問號:「哇塞!我們每天生活著的這塊地方,地球的表面,它到底是由什麼組成的啊?」別擔心,這可不是什麼哲學大哉問,而是個超級實際又有趣的地理學問題。說真的,地球的地表環境,就是由岩石圈、水圈、大氣圈、生物圈,以及貫穿其中的能量流動,這五大要素巧妙且緊密地交織而成!

每次想到這點,我都會覺得地球真是個鬼斧神工的傑作。它不是一個簡單的、靜態的平面,而是一個充滿活力、不斷變化的複雜系統。接下來,就讓我帶你深入探索,好好認識一下構成我們這個美麗家園的這些「成員」吧!

岩石圈(Lithosphere):堅實的基石與生命土壤

首先,當然是我們腳下最堅實的基礎——岩石圈。它呀,其實就是地球最外層的固態部分,包括了地殼和上地幔的頂部。聽起來好像很遙遠,但它可跟我們的生活息息相關呢!

地殼的奧秘:礦物與元素

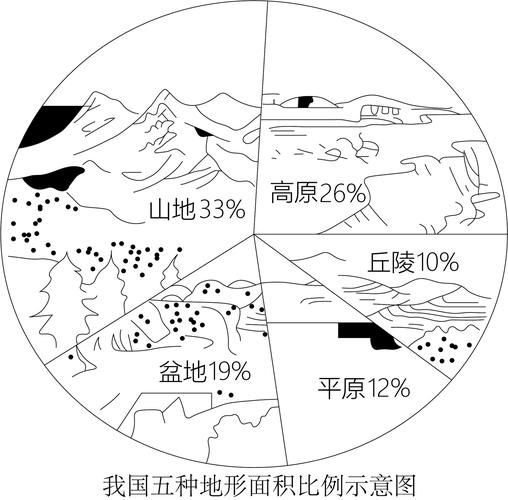

地殼,這個岩石圈最薄卻最關鍵的部分,主要由各種礦物和岩石構成。你知道嗎?地殼中含量最多的元素竟然是氧和矽,這兩位老兄就佔了地殼總質量的七成以上!再來就是鋁、鐵、鈣、鈉、鉀、鎂等等。這些元素組合成不同的礦物,礦物又組成了形形色色的岩石。比如,我們常見的花崗岩、玄武岩,就是地殼中很普遍的岩石種類。它們不僅構成了山脈、平原、高原這些多樣的地貌,也為地球提供了穩定的基礎,承載著所有的生命活動。

板塊構造:地貌的雕塑家

我大學時期有個老師常說:「地球是活的,它的臉龐每天都在變。」這話一點不假!岩石圈並不是一整塊的,而是分裂成好幾塊巨大的「拼圖」——也就是我們常說的板塊。這些板塊在地球內部熱對流的驅動下,以每年幾公分的速度緩緩移動著。當板塊相互碰撞、分離或擦身而過時,就會產生翻天覆地的變化:壯麗的山脈拔地而起(像喜馬拉雅山就是印度板塊和歐亞板塊碰撞的結果),火山噴發出熾熱的岩漿,地震更是大地顫抖的明證。這些地質活動,可都是地球內在力量在外部地表上的體現,它們不斷地雕塑著我們所見的陸地形態,是不是超酷的?

土壤的形成:滋養萬物的生命層

在堅硬的岩石之上,覆蓋著一層薄薄的、看似不起眼卻至關重要的東西——土壤。說真的,沒有土壤,地球上的陸地生命根本無法存活!土壤的形成是一個漫長而複雜的過程,它可不是一下子就變出來的。想想看,日曬雨淋、風吹冰凍,這些天氣作用會讓岩石逐漸破碎成小顆粒,這就是物理風化。而水、空氣中的酸性物質也會溶解岩石中的礦物,這叫化學風化。當這些岩石碎屑與腐爛的動植物殘骸(也就是有機質)、水、空氣和微生物混合在一起時,經過漫長歲月的累積和改造,最終就形成了肥沃的土壤。

土壤通常有明顯的層次,你知道嗎?從最表面的腐植層(O層),富含未分解或半分解的有機質;往下是表土層(A層),也就是我們常說的「黑土」,有機質豐富,是植物根系生長的主要區域;再往下是心土層(B層),這裡會累積一些從上層淋溶下來的礦物質;最底層則是母質層(C層),通常是未經風化的岩石碎屑。這些層次共同構成了土壤的「身體」,為植物提供水分、養分和穩固的支撐。作為一個喜歡在陽台種些花草的人,我深知土壤的重要性,好的土壤真的能讓植物生長得特別茁壯!

水圈(Hydrosphere):生命的源泉與氣候調節器

說到地表環境,怎麼能少了水呢?水圈是地球上所有水的總和,包括了海洋、湖泊、河流、冰川、地下水,甚至是空氣中的水氣和生物體內的水分。水可是生命的基礎,沒有水,就沒有我們所知的生命。

廣闊的海洋:地球的藍色心臟

地球表面71%都被海洋覆蓋,這片蔚藍的汪洋,是地表水體的主力軍。海洋不僅儲存了地球絕大部分的水,還扮演著巨大的氣候調節器角色。它吸收和釋放大量的太陽能,透過洋流將熱量從赤道帶往兩極,讓地球各地的氣溫不至於過於極端。你知道嗎,像台灣這種海島型氣候,就是深受周邊海洋的影響,冬天沒那麼冷,夏天雖然熱但相對濕潤,這都是海洋的功勞啊!

陸地水體:淡水的寶庫

雖然海洋佔了絕大多數,但淡水才是我們生存不可或缺的資源。河流、湖泊、地下水和冰川構成了陸地水體。河流日夜奔流,切割大地,塑造河谷;湖泊像一面面明鏡,滋養著周邊的濕地生態;而冰川,尤其是兩極和高山地區的冰川和冰蓋,更是地球最大的淡水儲庫。全球氣候變暖導致冰川融化,直接影響海平面上升和淡水資源的供應,這可是個全球性的嚴峻挑戰。

水循環:自然的永動機

水在地球上可不是靜止不動的,它無時無刻不在進行著壯觀的水循環。太陽的熱量讓海洋和陸地上的水蒸發變成水氣,水氣上升到大氣中冷卻凝結成雲,然後以降水(雨、雪)的形式落回地表,一部分滲入地下成為地下水,一部分匯成河流奔向海洋。這個循環過程,不僅輸送著水資源,也在不斷地傳遞和分佈著能量,深刻地影響著地表的風化、侵蝕和堆積作用,讓地貌持續演變。想想看,我們喝的每一口水,都可能曾經是恐龍喝過的水,或是太平洋上空的水氣,是不是很有趣?

大氣圈(Atmosphere):地球的溫室與保護傘

說到地表環境,怎麼能不提到環繞在我們四周的空氣呢?大氣圈就是地球外面包裹著的那層薄薄的氣體層。它不僅提供我們呼吸所需的氧氣,更是地球生命賴以生存的溫室和保護傘。

大氣成分:生命的呼吸

大氣主要由氮氣(約78%)和氧氣(約21%)組成,剩下的1%則是由氬氣、二氧化碳、水氣以及其他微量氣體構成。氧氣的重要性就不言而喻了,是絕大多數生物呼吸的必需品。而氮氣雖然我們無法直接吸收,但卻是植物生長所需蛋白質的重要成分,透過微生物的固氮作用進入生態系統。二氧化碳雖然含量很低,卻是植物光合作用的關鍵原料,也是重要的溫室氣體,對地球溫度有著決定性的影響。

大氣分層:多功能的保護網

大氣層可不是均勻的一團氣體,它根據溫度和組成特點,被科學家們分成了好幾層:

- 對流層(Troposphere):這是最靠近地表的一層,也是我們生活的地方。幾乎所有的天氣現象,像是刮風下雨、打雷閃電、形成颱風,都發生在這一層。它的厚度從幾公里到十幾公里不等,高溫的地面加熱空氣,造成空氣對流,這就是「對流層」名字的由來。

- 平流層(Stratosphere):在對流層之上,最著名的就是它的中層含有豐富的臭氧層。你知道嗎?臭氧層可是地球的「防曬霜」!它能吸收來自太陽的絕大部分有害紫外線,保護地表生物免受輻射傷害。如果沒有臭氧層,地球表面的生命可能就無法像現在這樣繁盛了。

- 再往上還有中層、熱層和外層,雖然離我們日常生活遠了點,但它們在地球磁場和太陽活動的交互作用下,也各自扮演著重要的角色,比如產生美麗的極光。

氣候與天氣:大氣的動態表現

大氣圈的運動創造了多變的天氣和長期的氣候。風是空氣流動的結果,雨雪是水氣凝結的產物。而地球上不同地區接受太陽輻射的差異、海洋和陸地熱容量的不同、以及地球自轉產生的科里奧利力,共同驅動著大氣環流,形成了全球性的氣候帶。近年來,氣候變遷這個詞大家一定不陌生。人類活動大量排放溫室氣體,導致大氣中二氧化碳濃度升高,強化了溫室效應,使得地球平均溫度持續上升。這個全球性的問題,正深刻地改變著地表的氣候模式,也影響著水循環和生態系統,這是我們必須正視且共同面對的挑戰。

生物圈(Biosphere):生生不息的活體網絡

除了無生命的岩石、水和空氣,地表環境最引人入勝的部分,莫過於生物圈了!它涵蓋了地球上所有生命存在的區域,從地底深處到高空,從深海到沙漠,都有生命的身影。生物圈讓地球充滿了色彩、聲音和活力。

生命的多樣性:無窮的奇蹟

從肉眼幾乎看不到的細菌、真菌,到龐大的藍鯨、參天古樹,生物圈展現了令人難以置信的生命多樣性。這種多樣性不僅僅是物種數量上的豐富,更體現在它們在地球上佔據的各種生態位、生存策略和形態特徵上。每一個生物個體,都在為整個地球生態系統的平衡和運轉貢獻著自己的力量。

生態系統:生命的舞臺

生物並不是單獨存在的,它們與周圍的非生物環境(如陽光、水、土壤、空氣)以及其他生物,共同構成了一個個生態系統。在生態系統中,生物之間透過食物鏈和食物網緊密相連:植物透過光合作用生產有機物,動物吃植物,肉食動物吃其他動物,微生物則分解動植物殘骸,將有機物轉化為無機物,回歸環境,供植物再次利用。這就是物質循環和能量流動在生物圈中的體現。

我曾經有幸參與過一次高山生態考察,親眼看到森林裡的枯木,上面長滿了各種真菌和地衣,下面則是忙碌的昆蟲和微生物在分解木質。那一刻,我真切地感受到生命的循環和永續,沒有任何東西是真正「死去」的,它們只是換了一種形式,繼續參與到大自然的循環中。這就是生物圈的魅力所在!

人類活動的影響:責任與挑戰

毫無疑問,人類是生物圈中最強大,同時也是影響力最大的物種。我們的農業、工業、城市化進程,都在深刻地改變著生物圈的面貌。森林砍伐導致棲地喪失,大量物種滅絕;工業污染毒害水體和土壤;過度捕撈和狩獵威脅野生動物種群。這些活動都直接導致了生物多樣性的喪失,這不僅僅是失去一些物種那麼簡單,它會削弱生態系統的穩定性和功能,最終反噬我們人類自身。所以,保護生物圈的健康,是我們每個人的責任。

能量流動:驅動地表變化的隱形力量

前面我們談了構成地表的物質,但這些物質為什麼會動起來、會變化呢?這背後最大的推手就是能量流動。能量可以說是地表環境運轉的「燃料」和「動力」,它驅動著所有物理、化學和生物過程。

太陽能:地球的主宰能量

太陽光,這個最顯而易見的能量來源,是驅動地表活動的終極力量。它直接提供熱量,引起水蒸發、空氣受熱膨脹形成風。更重要的是,太陽能是光合作用的能量來源,植物將太陽能轉化為化學能,儲存在有機物中,成為整個食物鏈的基礎。沒有太陽能,生物圈根本無法存在,地球也將是一個冰冷的死寂世界。

地球內部熱能:深層的動力

除了太陽,地球內部也有巨大的熱能。這些熱能來自於地球形成時的殘餘熱量和放射性元素衰變產生的熱量。地球內部熱能驅動著地幔的對流,正是這種對流推動了地殼板塊的運動,引發火山噴發、地震和造山運動。所以,你看,我們腳下的高山和深海,都跟地球深處的熱能息息相關。

重力:無處不在的塑造者

重力這個我們習以為常的力,其實也是地表環境變化的一個重要驅動力。水往低處流,就是重力的作用;冰川緩慢地向下移動,切割出U形谷;山坡上的岩石和土壤在重力作用下發生滑坡、崩塌,改變著地貌。重力無處不在,靜默卻有力地塑造著地表的一切。

地表環境的相互作用與動態平衡

到這裡,我們是不是對「地表環境由什麼構成」有了更全面的認識呢?但最最關鍵的一點,也是最讓我著迷的一點,就是這五大圈層——岩石圈、水圈、大氣圈、生物圈和能量流動——它們從來都不是孤立存在的,而是彼此滲透、相互影響、共同演化的。這就是地球系統科學的核心思想。

- 岩石圈與水圈:水是岩石風化的主要介質,河流和冰川侵蝕岩石、搬運沉積物,塑造著河谷和峽灣。水滲透到地下形成地下水,又在岩石孔隙中流動。

- 水圈與大氣圈:水蒸發進入大氣,形成雲和降水,大氣中的水氣是天氣系統的關鍵成分。大氣中的風又驅動洋流和海浪。

- 大氣圈與生物圈:大氣提供生物呼吸的氧氣和光合作用的二氧化碳。植物的蒸騰作用向大氣釋放水氣,影響局部濕度。生物活動也會改變大氣成分,例如早期藍藻的光合作用,讓地球大氣從還原性變成了氧化性,才有了現在的富氧大氣。

- 生物圈與岩石圈:生物的根系可以加速岩石的物理風化。微生物和植物殘骸形成土壤。生物活動會沉積形成特定的岩石,比如煤、石油的形成就與生物的堆積密不可分。

- 能量流動貫穿一切:太陽能驅動水循環、大氣環流和光合作用。地球內部熱能推動板塊運動,形成地貌。重力則讓水流、冰川和土壤發生移動。

這一切的一切,都像一張巨大的網,相互交織,形成一個動態的平衡。當其中一個環節發生變化,往往會牽一髮而動全身,引發連鎖反應。例如,氣候變遷(大氣圈的變化)會導致冰川融化(水圈的變化),影響海平面和水資源;同時也影響生物的棲息地(生物圈),甚至會加速岩石的風化過程(岩石圈)。理解這種複雜的相互關係,是我們應對環境挑戰的基礎。

常見問題與深度解答

說了這麼多,你心裡是不是還有一些問題呢?我來為你解答幾個大家常問的、跟地表環境構成相關的問題吧!

地球表面環境與內部結構有什麼關係?

這個問題問得太棒了!地球表面環境跟它的內部結構可是有著千絲萬縷的聯繫呢。最明顯的關聯就是地球內部的熱量,它直接驅動著地幔的對流,而這種對流又導致了板塊運動。你知道嗎,我們腳下的高山、深邃的海溝、火山噴發,甚至地震,這些地表上劇烈的地質現象,究其根源,都是地球內部熱能釋放的結果。沒有內部的這種「熱機器」運轉,地表就不會有如此多變的地貌。

此外,地球內部儲藏著大量的礦產資源。這些礦產是地質作用長期演化形成的,有些是隨著岩漿活動從深部帶到地表,有些則是在地表水、熱等條件下富集形成的。所以說,我們今天能夠開採和利用的各種金屬、非金屬礦物,都是地球內部和外部環境長期互動的產物。可以這麼說,地球的內部是地表環境變化的「引擎」和「資源庫」,兩者是密不可分的。

人類活動如何影響地表環境的組成?

這個問題可就大了,也是我們現代人最需要關心的議題之一。人類作為地表環境生物圈的一份子,我們的活動對其他圈層的影響力是史無前例的巨大。

- 對大氣圈的影響:最典型的就是溫室氣體排放了。工業革命以來,我們燃燒大量的化石燃料(煤、石油、天然氣),排放出巨量的二氧化碳、甲烷等溫室氣體,使得大氣中這些氣體的濃度急劇升高。這就加劇了地球的溫室效應,導致全球氣溫上升,引發氣候變遷、極端天氣事件頻繁發生。此外,工廠排放的廢氣、汽車尾氣也導致空氣污染,形成霧霾、酸雨等問題,直接影響著大氣的成分和質量。

- 對水圈的影響:工業廢水、農業化肥農藥的濫用、生活污水的排放,都嚴重污染了河流、湖泊和地下水,使得大量水體無法飲用,影響水生生態系統的健康。過度抽取地下水也導致一些地區的地下水位下降、地面沉降。而大規模的築壩攔水工程,也會改變河流徑流,影響下游生態和入海口環境。

- 對岩石圈的影響:大規模的採礦、修路、城市建設等工程,直接改變了地表形態,破壞了土壤結構,加速了水土流失和土地沙化。森林砍伐使得地表失去了植被保護,土壤更容易被風和水侵蝕。城市化進程中,大量土地被水泥和柏油覆蓋,改變了地表徑流和水循環模式。

- 對生物圈的影響:這是最直接也最痛心的影響。棲息地破壞(比如森林被砍伐成農田、濕地被填平建城)、污染、外來物種入侵、過度捕撈和狩獵,都導致了大量的物種滅絕,生物多樣性急劇下降。這不僅讓地球失去了許多獨特的生命形式,也削弱了生態系統的穩定性和服務功能,比如授粉、淨化水質、調節氣候等。

總之,人類活動深刻地改變著地表環境的物質組成、能量流動和生態平衡,我們必須學會如何更負責任地與地球共存。

地表環境的各個組成部分是如何相互作用的?

哇,這可是個複雜但又非常迷人的問題!前面我們已經提到了,岩石圈、水圈、大氣圈、生物圈和能量流動,它們就像一個巨大精密儀器裡的齒輪,環環相扣,共同運作。讓我用幾個更具體的例子來說明這種「牽一髮而動全身」的互動關係:

- 碳循環:這是一個完美的例子。

- 大氣圈提供二氧化碳給生物圈的植物進行光合作用(太陽能驅動)。

- 植物(生物圈)將碳固定在有機物中,動物(生物圈)吃植物。

- 動植物死亡後,其殘骸進入土壤(岩石圈),被微生物(生物圈)分解,一部分碳回到大氣,一部分形成腐植質,甚至經過千萬年形成化石燃料。

- 人類開採並燃燒化石燃料(從岩石圈取出),大量碳又回到大氣。

- 海洋(水圈)吸收並溶解大量的二氧化碳,海洋生物(生物圈)利用碳酸鈣建造骨骼和殼,死後沉積形成石灰岩(岩石圈)。

- 火山噴發(岩石圈內部活動)也會釋放二氧化碳到大氣。

你看,碳在所有圈層中不斷地循環流動,是它們相互作用的絕佳體現。

- 水循環與地貌形成:

- 太陽能驅動水圈的水蒸發到大氣圈。

- 大氣中的水氣形成降水,落到岩石圈上。

- 降水在重力作用下,形成河流,對岩石進行侵蝕、搬運、沉積,塑造著河谷、沖積平原等地貌(岩石圈)。

- 水滲透到地下,成為地下水,繼續風化岩石,形成喀斯特地貌。

- 在寒冷地區,水結冰(水圈)可以凍裂岩石(岩石圈),加速風化。

這清楚地展示了水、岩石、大氣和能量是如何協同作用來改變地球表面的。

- 植被與土壤的相互影響:

- 生物圈中的植物,其根系可以固著土壤(岩石圈),防止水土流失。

- 植物枯枝落葉分解後,為土壤提供有機質,提高土壤肥力。

- 反過來,健康的土壤為植物提供養分和水分,支持植物生長。

- 如果土壤被破壞(例如過度耕作),會影響植被生長,甚至導致土地退化。

這些例子只是冰山一角,它們無時無刻不在發生著。理解這些複雜的相互作用,是我們應對氣候變遷、水資源管理、生態保護等全球性挑戰的基礎。地球系統的複雜性,真的值得我們用一生去探索和學習!

為什麼研究地表環境的構成很重要?

研究地表環境的構成,絕不是為了滿足好奇心那麼簡單,它具有非常實際且深遠的意義。我個人覺得,主要有以下幾個方面:

- 理解地球系統運作:首先,這幫助我們全面理解地球是如何作為一個整體運作的。只有搞清楚各個圈層的組成和它們之間的互動關係,我們才能更精準地預測氣候變化、自然災害的發生,並制定有效的應對策略。這就像我們要修理一台複雜的機器,得先知道它由哪些零件組成,以及每個零件的功能和相互配合的方式,才能對症下藥。

- 應對氣候變遷:理解大氣圈、水圈、生物圈的物質循環和能量流動,是我們評估和預測氣候變遷趨勢的基礎。比如,了解二氧化碳在海洋、大氣和生物圈之間的交換過程,就能更準確地評估人類活動對氣候的影響,為減緩全球暖化提供科學依據。這對我們未來的生活方式和能源政策,都有著至關重要的指導意義。

- 資源管理與永續發展:地表環境孕育了我們賴以生存的所有自然資源,包括淡水、肥沃的土壤、礦產、森林、漁業資源等等。深入研究地表環境的構成,能幫助我們評估這些資源的儲量、分佈和再生能力,從而制定出更合理的資源開發和利用策略,實現永續發展,確保後代子孫也能享有這些寶貴的資源。

- 災害預防與減輕:山崩、土石流、洪水、乾旱、地震、火山噴發,這些自然災害都與地表環境的構成和變化息息相關。研究岩石圈的穩定性、水循環的規律、地質構造的特徵,能幫助我們識別災害風險區域,建立預警系統,制定防範措施,最大程度地減少人員傷亡和經濟損失。比如,透過對土壤性質和坡度穩定性的研究,我們可以更好地規劃城鄉建設,避免在災害高發區進行大規模開發。

- 生態保護與生物多樣性維護:生物圈是地表環境中極為脆弱且寶貴的一部分。了解不同生態系統的構成、功能和演化,能指導我們如何更有效地保護瀕危物種,恢復受損生態系統,維護生物多樣性。畢竟,生物多樣性是地球生命力的象徵,也是我們生態系統服務功能(如水質淨化、空氣過濾)的基礎。

所以,研究地表環境的構成,不僅僅是科學家的任務,它更是我們每一個地球公民都應該去了解和關心的課題。因為只有真正了解我們所居住的家園,我們才能更好地愛護它、保護它,讓它持續美麗下去。

結語:對地球家園的深刻敬畏

你看,經過這麼一番深入的探索,我們是不是對「地表環境由什麼構成」有了更立體、更深刻的理解了呢?它絕不只是一張平面的地圖,而是一個由岩石、水、空氣、生命和能量共同編織而成的巨大、複雜、且充滿活力的有機體。

每一次我在戶外健行,感受到腳下堅實的土地、呼吸著清新的空氣、看見潺潺的溪流和身邊翠綠的植物時,心裡都會湧起一股深深的敬畏。這不僅僅是自然之美,更是億萬年來地球各種力量精妙協作的成果。理解這些構成要素以及它們之間錯綜複雜的相互作用,真的會讓我們對地球這個獨特的家園,產生更強烈的連結和責任感。因為我們每個人,都是這個宏大系統中的一份子,我們的每一個行動,都可能在某個層面,影響著這一切的平衡與和諧。