成功竟然有公式:解碼人生勝利組的關鍵思維與實踐路徑

最近,小明常常在咖啡廳裡發呆,看著窗外車水馬龍,腦子裡想著:「唉,為什麼有些人看起來輕輕鬆鬆就成功了,我這麼努力卻老是卡關?難道成功真的有什麼『不傳之秘』嗎?」他口中的「成功」可能意味著在職場上晉升、創業有成、或是生活過得富足快樂。這不只是小明,相信也是許多人心中不斷盤旋的疑問。

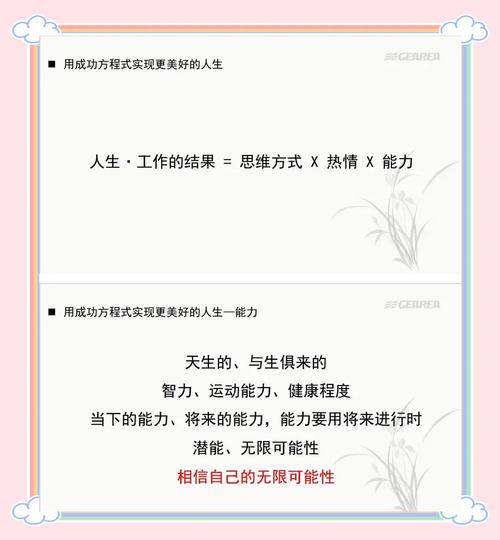

答案很明確,而且會讓你感到振奮:是的,成功竟然有公式!但別誤會了,它並不是什麼神祕的魔法咒語,也不是一步登天的捷徑。這個「成功公式」更像是一套經過無數人驗證的、可學習、可複製的「心法、方法與步法」的總和。它涵蓋了你的思維模式、策略規劃以及實際行動。這篇文章,就是要為你揭開這個公式的神秘面紗,讓你也能掌握人生方向盤,駛向屬於自己的康莊大道。

Table of Contents

成功究竟是什麼?解讀「成功公式」的本質

在我們深入探討這個「公式」之前,讓我們先釐清一個很重要的前提:「成功」究竟是什麼?對你而言,成功可能是事業巔峰,對另一個人來說,可能是家庭和樂、身心健康,又或許是貢獻社會。它從來不是單一面向,而是高度個人化的定義。然而,無論你的成功願景是什麼,驅動這些願景實現的核心原則,卻驚人地相似。

這「公式」絕非一蹴可幾的捷徑,它更像是一套操作系統 (Operating System),需要安裝正確的「軟體」(心態)與「硬體」(行動),並搭配精良的「驅動程式」(策略)。少了任何一環,系統都可能跑不動,或者跑得不順遂。所以,準備好了嗎?讓我們一起來解碼這套「成功操作系統」吧!

心態,奠定基石的「軟體」

心態,絕對是「成功公式」中打底的關鍵。就好像你玩遊戲一樣,一開始的技能點數都加到錯的地方,後面怎麼玩都會很吃力。正確的心態,能讓你在面對挑戰時,不再覺得是在「吃苦」,反而像是在「練功」,這感覺是不是很不一樣啊?

成長型思維:不再為失敗所困

首先要提到的,就是由美國史丹佛大學心理學家卡蘿.杜維克(Carol Dweck)所提出的「成長型思維」(Growth Mindset)。她透過多年的研究發現,人們對於自身能力和智力的看法,會大大影響他們面對挑戰和失敗的態度。

「擁有成長型思維的人相信,透過努力、學習和奉獻,他們的能力是可以被發展和提升的。他們將挑戰視為學習的機會,將失敗視為成長的養分。」

想想看,如果你老是覺得「我就是不行啦」、「我沒有這個天分」,那遇到一點挫折是不是就想放棄了?但如果換個念頭,「嗯,這次沒做好,表示我還有進步的空間!下次再試試看不同的方法!」這種心態,簡直是把失敗變成你的老師,每次跌倒都能學到東西,然後站得更穩。我個人經驗發現,一旦轉變為成長型思維,挫折反而變成養分,讓你更敢於嘗試,也更有彈性去應對變局。

堅韌的毅力與韌性:在跌倒後重新站起

光有成長型思維還不夠,你還需要「恆毅力」(Grit)與「韌性」(Resilience)。賓州大學的心理學教授安琪拉.達克沃斯(Angela Duckworth)在她的著作《恆毅力》(Grit: The Power of Passion and Perseverance)中提到,許多成就非凡的人,並非天生智商高人一等,而是擁有結合熱情與毅力的「恆毅力」。

說白了,這就是一種「打不倒的小強精神」啦!人生路上哪有不遇到爛事的?當計畫泡湯、投資失利、或是被拒絕的時候,你的第一反應是什麼?是從此一蹶不振,還是擦乾眼淚,分析原因,然後想辦法捲土重來?堅韌的毅力讓你能在漫長且艱辛的道路上,持續地投入心力,就算沒有立即的回報也一樣堅持。韌性則是在你遇到打擊時,能夠快速恢復,甚至變得更強。試想,如果沒有那股「再試一次」的傻勁,哪來那些偉大的發明、那些成功的企業?

積極主動與承擔責任:掌握命運的舵手

成功的人,很少是被動等待機會降臨的。他們會主動出擊,為自己創造機會。這不只是口號,更是實際行動的原則。當問題出現時,他們不會抱怨,而是思考「我能做些什麼?」;當機會來臨時,他們不會猶豫,而是主動爭取。這種「掌握命運方向盤」的積極態度,讓他們能更好地駕馭變數,而不是被變數牽著鼻子走。

策略,指引方向的「藍圖」

有了正確的心態,就像電腦裝好了穩定的作業系統,但如果沒有好的應用程式,還是很難發揮作用。這時候,精良的「策略」就登場了,它為你的行動提供方向和效率。沒有策略,你的努力可能只是瞎忙一場,就像「呷緊弄破碗」一樣,反而事倍功半。

明確的目標設定:知道你要去哪裡

「如果不知道要去哪裡,任何一條路都可能是死路。」這句話是不是說到心坎裡了?許多人之所以無法成功,不是因為不夠努力,而是因為他們根本不知道自己想達到什麼。目標設定不只是「我想成功」,而是需要具體、可衡量、可達成、相關且有時限的目標,也就是著名的 SMART原則:

- S (Specific) – 具體: 你的目標是什麼?誰會參與?地點在哪?為什麼要達成?

- M (Measurable) – 可衡量: 你如何知道自己達成了目標?衡量成功的標準是什麼?

- A (Achievable) – 可達成: 這個目標在現有資源下是否可能實現?

- R (Relevant) – 相關性: 這個目標是否與你的大方向、價值觀相關?對你重要嗎?

- T (Time-bound) – 時限性: 完成目標的截止日期是什麼時候?

透過一個表格來展示:

| 原則 | 錯誤範例 | 正確示範 |

|---|---|---|

| 具體 (S) | 我要成功 | 我要在3個月內,讓我的個人部落格流量提升50% |

| 可衡量 (M) | 我要變得更健康 | 我要在3個月內,體重減輕5公斤,並每天運動30分鐘 |

| 可達成 (A) | 我要一年內賺到一億 | 我要在一年內,透過我的副業每月額外收入3萬元 |

| 相關性 (R) | 我要學會彈吉他(但我討厭音樂) | 我要學會Python程式語言,以提升我數據分析的工作效率 |

| 時限性 (T) | 我總有一天會學會英文 | 我要在6個月內,多益成績達到800分以上 |

有了明確的SMART目標,你就像航海有燈塔指引一樣,才能知道該往哪個方向使力,也才能判斷自己有沒有偏離航線。

系統化規劃與分解:化繁為簡的智慧

設定好目標後,接下來就是制定實現的路徑。一個看起來很龐大的目標,往往令人卻步。這時候,就像吃大象一樣,你不能一口吃掉,但可以把它切成小塊。將大目標分解為一個個具體、可操作的小任務,這就是系統化規劃的精髓。

例如,如果你目標是「在一年內撰寫並出版一本關於創業的書」,你可以這樣分解:

- 第一個月:完成主題大綱與章節規劃。

- 第二到六個月:每週完成兩個章節的初稿。

- 第七到八個月:進行第一輪編輯與潤飾。

- 第九個月:尋找出版社或自行出版管道。

- 第十到十二個月:完成最終校對與上市推廣。

這樣一來,原本看似遙不可及的目標,就變成了一連串可執行的「小任務」,每完成一個,你都會更有成就感,動力也更足!

有效的時間管理:善用分秒的藝術

時間是每個人最公平的資源,一天都只有24小時。成功的人並非擁有更多時間,而是更懂得如何「有效運用」時間。這不是要你把時間排得滿滿的,而是要你把精力投入到真正重要的事情上。

你可以試試像「番茄工作法」(每專注工作25分鐘,休息5分鐘),或是「艾森豪矩陣」(將任務分為重要且緊急、重要但不緊急、緊急但不重要、不重要也不緊急四個象限),這些工具都能幫助你更好地分配時間,提升專注力,把時間花在刀口上。時間管理的核心,其實是能量管理,確保你在執行重要任務時,能有充沛的精力和清醒的頭腦。

行動,實現夢想的「引擎」

心態和策略都到位了,就好像汽車裝好了引擎,也加滿了油,但如果沒有發動引擎,車子還是動不了!「行動」就是那個發動機,把所有的規劃和想法變成現實。再好的心態、再精密的策略,沒有執行都只是空談,這也是許多人「知易行難」的痛點。

高效的執行力:知行合一的關鍵

「坐而言不如起而行」這句話簡單卻充滿智慧。有多少人計畫寫得漂亮,目標設定得完美,卻遲遲沒有開始行動?拖延症絕對是成功路上的頭號殺手。高效的執行力,意味著一旦決定了,就立刻著手去做,並且持之以恆。這需要你排除雜念,專注於當前的任務,哪怕只是一小步,只要開始了,就已經贏了一半。

有時候,你只需要「先做五分鐘」。許多時候,真正難的不是做這件事本身,而是「開始做」這件事。一旦你開始了,你會發現動能會帶動你繼續下去。

持續學習與迭代:螺旋上升的進程

當代社會變化太快,如果你停止學習,很快就會被淘汰。成功的人都明白,他們的知識和技能必須不斷更新。這意味著要保持好奇心,不斷閱讀、參加課程、請教他人,或是從自己的經驗中反思學習。

更重要的是「迭代」(Iteration)。在實際執行過程中,你會發現有些策略不如預期,有些方法效果更好。這時候,你需要能夠根據回饋,快速調整你的策略和行動。每一次行動,都是一次實驗;每一次失敗,都是一次數據收集。從錯誤中學習,不斷優化你的方法,你就能以螺旋上升的方式,一步步走向成功。

建立支持網絡與連結:獨行不如眾行遠

成功的路上,很少有人是獨自前行的。建立一個堅實的支持網絡,包括導師、同儕、合作夥伴,甚至你的家人和朋友,都是不可或缺的資源。導師可以給你經驗傳承,幫助你少走彎路;同儕可以互相鼓勵、共同成長;合作夥伴可以彌補你的不足,實現資源互補。

人脈不是要你「利用」別人,而是建立在「互惠互利」的基礎上。當你願意付出、願意分享時,你的人脈圈也會因為你的真誠和價值而擴大。想想看,當你遇到困難時,身邊有幾位能夠給你建議、提供協助的朋友,是不是感覺沒那麼孤單,也更有力量去克服挑戰呢?

打造你的專屬成功藍圖:七個核心步驟

說了這麼多「心法」和「方法」,現在我們就來把它們串聯起來,變成一套你可以馬上動手操作的「成功藍圖」吧!這七個步驟,就像是你攀登高峰的基石,一步一個腳印,穩紮穩打。

-

步驟一:深掘你的「成功定義」:

首先,別急著衝刺,先停下來,靜靜地問自己:「對我而言,『成功』究竟長什麼樣子?」它是年收入百萬?是擁有自己的事業?是每天都能和家人吃晚餐?還是環遊世界?把這個景象描繪得越清楚、越具體,你的內在動力就越強烈。這會是你所有努力的終極方向,務必先確定你的目的地。 -

步驟二:擁抱「成長型思維」:

從今天起,把你的心態調整成「進化模式」。遇到挫折時,不再自怨自艾,而是告訴自己:「這是一個讓我學習和變得更強的機會!」將「我做不到」改成「我還沒學會」,你會發現整個世界都變得不一樣了。這是最底層的思維改變,卻也是最強大的動能。 -

步驟三:精準設定SMART目標:

有了方向,現在就是把這個大方向切割成具體可執行的目標。運用我們前面提到的SMART原則,把你的「成功定義」轉化為明確、可衡量的短期與長期目標。目標越清晰,你的行動力就越強,也越容易看到進度,保持熱情。 -

步驟四:拆解目標,制定行動計畫:

一個大目標往往令人望而卻步,但把它拆解成一個個小任務,就變得容易多了。制定詳細的行動計畫,列出每個小任務的步驟、所需時間和資源。你甚至可以給每個小任務一個截止日期,這能讓你的計畫更具體,也更有執行力。看到清單上的項目一個個被劃掉,那成就感可是會讓你信心大增的! -

步驟五:培養鋼鐵般的執行紀律:

計畫再好,不執行就是空談。這是最考驗毅力的一步。制定每日、每週的行動清單,並嚴格執行。運用時間管理工具,避免拖延。一開始可能很難,但當你養成習慣後,你會發現這種紀律就像你的肌肉一樣,越練越強。相信我,這種日復一日的堅持,才是拉開人與人之間距離的關鍵。 -

步驟六:尋求回饋,持續優化迭代:

每一次的行動都是一次寶貴的實驗。不要害怕失敗,因為失敗提供了最真實的數據。定期檢視你的進度,分析哪些做得好,哪些需要改進。主動向他人請教,尋求客觀的回饋。根據這些資訊,靈活調整你的策略和行動,不斷優化你的「成功公式」。這種螺旋上升的學習曲線,才能讓你持續進步,直到達成目標。 -

步驟七:建立互助網絡,共同前行:

記住,成功不是單打獨鬥。建立並維護你的導師、同儕、合作夥伴圈。在他們身上學習,也給予他們幫助。真誠地與人連結,你將會發現,有時候最棒的機會、最及時的協助,就來自你意想不到的人脈。這個網絡會成為你追求成功路上最堅實的後盾和最強大的槓桿。

關於成功的常見迷思:打破不切實際的幻想

在談論「成功竟然有公式」時,我們也必須打破一些普遍存在的迷思,這樣才能讓你的努力真正用在刀口上,不至於被錯誤的觀念誤導。

迷思一:成功只靠運氣好?

許多人看到別人成功了,第一反應就是:「啊,他運氣真好!」運氣當然是存在的,而且它確實會在某些時刻給予意想不到的助力。但正如古人所說:「機會是留給準備好的人。」你仔細觀察那些所謂「運氣好」的人,你會發現他們通常在背後付出了大量的努力、累積了足夠的知識和技能,並且保持著積極開放的心態,當運氣降臨時,他們才能夠抓住並轉化為實際的成果。愛迪生說過:「天才是一分靈感,九十九分汗水。」這句話雖然有點過於強調努力,但它點出了關鍵:沒有前面的累積和準備,再好的運氣也只是擦身而過。

迷思二:成功是一條直線,沒有彎路?

電影裡常常把成功描繪得一帆風順,從一個點到另一個點,中間沒有任何波折。但現實生活可不是這樣啊!任何成功之路都是曲折的,充滿了試錯、調整、甚至是大大小小的失敗。你可能會遇到意想不到的困難,計畫可能會被打亂,甚至會感覺自己在原地踏步。這時候,如果還抱持著「成功是一條直線」的幻想,你就會很容易灰心喪志,甚至放棄。真正的成功者,是那些懂得在彎路上學習,在泥濘中前行,並且不斷調整方向的人。

迷思三:成功人士天生就是超人?

我們常常會放大成功人士的光環,覺得他們好像天生就比一般人聰明、比一般人能幹。當然,天賦確實存在,但它絕不是成功的唯一決定因素。許多成功人士,他們在起步時可能也和你我一樣,面對著各種挑戰和不確定性。他們之所以能脫穎而出,不是因為他們是「超人」,而是他們比一般人更懂得運用我們今天談到的這個「成功公式」——培養正確的心態、制定有效的策略,並以驚人的執行力去實現。他們也是普通人,只是掌握了非凡的「方法論」。

讀者常見問題與專業解答

既然我們都說「成功竟然有公式」了,那麼你心裡一定還有一些揮之不去的疑問吧?別擔心,我將在這裡為你一一解答,希望能夠幫助你釐清心中的迷霧。

Q1:為什麼有些人看似不努力卻成功了?這也符合公式嗎?

這是一個非常常見的疑問,也常常讓人感到不公平,對吧?但「不努力」往往只是我們觀察到的表象。這些人可能在你看不到的地方付出了巨大的努力,例如:

- 聰明的努力: 他們或許懂得善用槓桿,運用更有效率的方法,或者將精力集中在最有產出效益的事情上。這不是蠻幹,而是巧幹,是策略層面的勝利。

- 早期累積: 他們可能在很早之前就開始了累積,不論是知識、技能、人脈或是資本。這些前期投入在某個時間點開花結果,讓人誤以為是「突然成功」。

- 背景資源與人脈: 有些人可能擁有更豐厚的家庭背景、學歷優勢或廣闊的人脈網絡。這些「起始點」的優勢,確實會讓他們的成功之路顯得更平坦,但也需要他們懂得運用這些資源,否則再好的資源也會被浪費。

- 對成功的定義不同: 有些人追求的成功,可能並非傳統意義上的財富或名聲,而是心靈上的滿足、生活品質的提升。他們可能在這些領域默默耕耘,達到個人定義的成功,而外人卻不自知。

所以,即使是看似不努力就成功的人,他們也往往以某種形式符合「成功公式」中的某些要素,例如明確的目標(即使是潛意識的)、聰明的策略運用、或是早期的投入與堅持。

Q2:我已經很努力了,但還是屢戰屢敗,難道我沒有「成功公式」的基因嗎?

絕對不是!你沒有缺乏「成功公式」的基因,你只是需要更精準地校準它!屢戰屢敗,聽起來很挫折,但它卻是你最寶貴的學習機會。如果你只是機械式地重複錯誤,那自然難以突破。這時候,你應該問問自己幾個問題:

- 是方法不對嗎? 你設定的目標是否足夠SMART?你的行動計畫是否夠細緻且可執行?是否有更有效率、更聰明的方法你沒嘗試過?或許你需要調整策略,而不是更努力地去做錯誤的事。

- 是心態沒調整好嗎? 你是真心相信自己能成功,還是遇到一點挫折就開始自我懷疑?你是否能從失敗中學習,而不是被失敗擊垮?回頭檢視你的成長型思維與韌性,它們是否足夠強大?

- 是否有足夠的回饋與調整? 你是否有定期檢視你的進度,分析失敗的原因?有沒有向專業人士請教,從中獲得客觀建議?缺乏有效的回饋機制,就無法迭代優化你的「公式」。

- 堅持的時間不夠嗎? 有時候,成功只是「多努力一下下」的距離。很多人在看到曙光前就放棄了。你是否給自己足夠的時間去累積,去等待臨界點的到來?

「失敗為成功之母」的精髓在於從中學習並調整。每次的失敗都是一次寶貴的數據點,只要你願意去分析、去改進,你的「成功公式」就會越來越精準,離目標也越來越近。

Q3:這個「成功公式」真的適用於每個人、每個領域嗎?

是的,它的核心原則是普世的!無論你是創業家、學生、藝術家、上班族,甚至是一位家庭主婦,這些關於心態(成長、韌性、積極)、策略(目標、規劃、時間管理)和行動(執行、學習、人脈)的原則都是通用的。

- 核心原則的普適性: 無論你在哪個領域,你需要有清晰的目標,才能知道努力的方向;你需要有積極的心態,才能面對挑戰;你需要有執行力,才能將想法付諸實現;你需要不斷學習和調整,才能適應變化。這些都是人類追求卓越的共同模式。

- 特定「戰術」的差異: 當然,每個領域會有其特定的「戰術」或專業知識。例如,程式設計師需要學習編碼語言,行銷人員需要了解市場趨勢。但這些「戰術」都是建立在普世的「戰略」(即成功公式)之上的。你必須先擁有正確的「成功操作系統」,才能有效地運行各種「應用程式」。

所以,你不必擔心這個公式不適合你。你只需要根據自己的領域和目標,靈活地應用這些核心原則,並找出最適合你的「戰術」。

Q4:在追求成功的漫漫長路上,如何避免倦怠與自我懷疑?

這是每個追求卓越的人都會遇到的課題,包括我在內,也常常會有這種時候。這就像跑馬拉松,不可能一路衝到底,中途一定會感到疲憊和質疑。你可以這樣做:

- 給予自己「喘息的空間」: 成功不是壓榨自己的所有時間和精力。適時的休息、放鬆、做一些你喜歡的事情,可以幫助你恢復能量,避免身心俱疲。這就像手機需要充電一樣,你的大腦和身體也需要定期補充能量。

- 學會「慶祝小勝利」: 把大目標拆解成小任務的好處,就是每完成一個小任務,你都可以給自己一些正向的回饋和獎勵。這能讓你持續感到進步,維持動力。不要等到最終的大成功才慶祝,沿途的每個小里程碑都值得你肯定自己。

- 回歸「為什麼而戰」的深層動力: 當你感到迷茫或倦怠時,回想一下你最初追求成功的目的是什麼?那個更深層的、更有意義的動機,往往能重新點燃你的熱情。是因為想為家人創造更好的生活?還是想證明自己的價值?或是想為社會帶來影響?找到那個「為什麼」,它會成為你最堅實的後盾。

- 與支持者連結: 和那些相信你、支持你的人多交流。他們的正能量和鼓勵,可以幫助你度過低潮。如果你身邊沒有這樣的人,那就主動去尋找導師或加入一個支持社群。

倦怠和自我懷疑是旅途的一部分,別把它們當作絆腳石,把它們當作提醒你該休息或調整的信號吧!

成功從來不是遙不可及的,它確實有其規律可循。這個「成功公式」並非一套僵硬的SOP,而是一套彈性且強大的思維框架與實踐指南。它教會我們,只要你擁有正確的心態、明確的策略,並付諸高效的行動,並且懂得持續學習與調整,每個人都能夠逐步達成自己的目標。

現在,你已經掌握了這套「成功公式」的精髓。剩下的,就看你願不願意起身,把這些知識和方法化為你的實際行動了。期許你也能運用這套「成功公式」,解鎖屬於你的精彩人生!