洛陽位置:千年帝都的地理戰略與文化深蘊

Table of Contents

洛陽位置:千年帝都的地理戰略與文化深蘊

「哎呀,你說洛陽啊?它到底在哪裡,為什麼聽起來那麼重要?」我記得有一次跟朋友聊到中國歷史上的古都,他這麼一問,讓我突然意識到,對於許多人來說,洛陽這個名字很響亮,但具體的洛陽位置究竟有多關鍵,卻是個模糊的概念。其實啊,洛陽不僅僅是一個地理座標,它更是中華文明千年演進的縮影,其獨特的地理位置,直接塑造了它的歷史、文化與戰略地位。

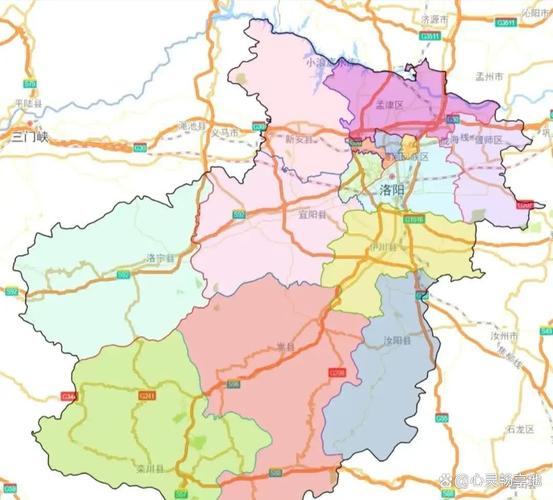

直接了當地說,洛陽位於中國河南省的西部偏中地帶,精確一點來講,它坐落在黃土高原向華北平原過渡的關鍵地帶,是中原地區的地理核心。它的北邊緊鄰著巍峨的邙山,南面則遙望伏牛山脈,而多條重要的河流,像是洛水、伊水、澗水和瀍水,都在此匯聚,最終注入東面的黃河。這樣的「枕山帶河」的地理格局,不僅為洛陽帶來了肥沃的土地和充足的水源,更賦予了它無與倫比的軍事防禦優勢和交通樞紐潛力,這也正是它能成為十幾個朝代都城的核心秘密。

洛陽地理座標與自然條件:天賜的都城之選

說真的,當我第一次深入研究洛陽地理時,就被它的「巧奪天工」給震驚到了。它不只是地圖上的一個點,而是一整套精妙的自然防禦與資源供給系統。

北倚邙山:帝王陵寢與天然屏障

如果你有機會來到洛陽,肯定會注意到城市北邊那座連綿起伏的山脈,那就是大名鼎鼎的邙山。說起來啊,邙山可不只是普通的山丘,它對洛陽的重要性簡直是無法估量。

- 軍事防禦: 邙山就像一道天然的屏障,緊緊地扼守著洛陽的北大門。在古代,想從北面攻入洛陽可不是件容易的事,這給了洛陽非常好的緩衝和防禦縱深。我個人覺得,這在冷兵器時代,尤其是在面對北方遊牧民族的威脅時,絕對是洛陽能夠安居樂業、長期作為都城的一個超級加分項。

- 風水寶地與帝王陵寢: 更傳奇的是,邙山被認為是風水極佳的寶地,自古就有「生在蘇杭,葬在北邙」的說法。歷史上,東周、東漢、曹魏、西晉、北魏、隋、唐等朝代的帝王將相,紛紛選擇將自己的陵墓安放在這裡。你想想看,一座山脈上密密麻麻地分佈著數百座古代帝王將相的陵墓,這本身就是一種無聲的歷史宣示,也讓邙山蒙上了一層神秘又莊重的色彩。對我來說,這不僅是地理,更是歷史與文化的厚重堆疊啊。

南望伏牛山脈:資源寶庫與南部防線

洛陽的南部,則是廣闊的伏牛山脈。雖然不像邙山那樣直接構成城市邊界,但它對洛陽的意義同樣深遠。

- 自然防線: 伏牛山脈的崎嶇地形,為洛陽的南部提供了天然的屏障。即便沒有直接的軍事要塞,其複雜的地形也讓大股軍隊難以快速推進,間接保護了都城的安全。

- 資源供給: 伏牛山區蘊藏著豐富的礦產資源,還有各種山林物產。在古代,這些都是都城維持運轉不可或缺的戰略物資。可以說,洛陽的繁榮,很大程度上也得益於其南部的資源供給。

「四水匯洛」:生命之源與交通動脈

洛陽最核心的地理特色,莫過於其豐富的水系網絡。洛水、伊水、澗水、瀍水,這四條河流在洛陽城區及周邊匯聚,最後一同奔向東邊的黃河。

- 水源保障: 這麼多河流穿城而過,當然首先解決了都城巨大的生活用水和農業灌溉問題。在古代,水就是生命線,充足的水源是支撐一個大型都城存在和發展的基石。我每次看到古地圖上那些蜿蜒的河流,都忍不住感嘆,洛陽人真是太懂得依水而居了!

- 肥沃沖積平原: 河流帶來了大量的泥沙,沖積形成了廣闊肥沃的平原,也就是我們常說的河洛平原。這裡土地肥沃,氣候適宜,是中國古代重要的糧倉之一。這為都城提供了穩定的糧食供給,要知道,沒有足夠的糧食,再強大的帝國也撐不住啊。

- 內河航運: 這些河流,尤其是洛水,在古代也承擔了一部分內河航運的功能,雖然規模不大,但對於周邊物資的運輸還是很有幫助的。更重要的是,洛水與黃河的交匯,讓洛陽能夠透過黃河水系,與更廣闊的地區建立聯繫。

黃河流域的重要節點:文明的臍帶

洛陽與黃河的關係,可謂是密不可分。它雖然不在黃河的主流岸邊,但距離黃河不遠,而且多條支流最終匯入黃河,這使得洛陽成為黃河文明的一個重要組成部分和關鍵節點。

- 文化搖籃: 黃河是中華文明的搖籃,洛陽身處黃河中下游地區,自然而然地成為了中華文化發源與發展的核心區域之一。許多重要的早期文明遺址,像偃師二里頭遺址(被認為是夏朝都城),就在洛陽附近,這顯示了這片土地在中國歷史上的深遠影響。

- 交通與溝通: 黃河在古代是重要的水路動脈,雖然水流湍急,但其承載的交通意義不容小覷。洛陽透過其支流與黃河相連,使得它能夠更好地與其他黃河流域的城市進行交流與貿易。

戰略地理的重要性:「天下之中」的帝王視野

洛陽的戰略位置之重要,古人早就看得很明白了。他們稱洛陽為「天下之中」,這不僅是一個地理概念,更是一種深刻的政治哲學和文化自信。

「天下之中」的地理哲學:皇權的中心思維

當我第一次讀到「天下之中」這個詞時,覺得古人真是太有智慧了。這不只是字面上的「世界中心」,而是一種深刻的政治抱負。

- 地理優勢: 從中國古代的地理觀來看,洛陽的確處於中原大地的中心位置。它東連華北平原,西接關中平原,南控荊楚大地,北扼燕趙之門。這樣的地理形勢,使得洛陽成為一個天然的戰略匯聚點。我個人覺得,這種「居中」的感覺,對於希望號令天下、統治四方的君王來說,是極具吸引力的。

- 政治象徵: 「天下之中」的理念,不僅代表了地理上的核心,更象徵著政治上的合法性和統治的權威性。皇帝在洛陽建都,便能宣示自己是天命所歸,居中而治,號令八方,這對於維護皇權穩定至關重要。

軍事防禦的天然屏障:固若金湯的都城

說到軍事防禦,洛陽的地理位置簡直是天賜良機。它不像長安那樣完全被高山環繞,但其獨特的「四塞」之勢,也讓它易守難攻。

- 山河之險: 北有邙山,南有伏牛山,東有虎牢關,西有函谷關(雖然函谷關離洛陽有一定距離,但它作為進入洛陽盆地的咽喉,戰略意義重大)。這些天然的山川險阻,構成了洛陽外圍的防禦體系。試想一下,大軍壓境時,要麼得翻山越嶺,要麼就得攻克這些險關,這難度可不是一般的大啊!

- 河流阻斷: 洛水、伊水等河流在城外形成天然的水障,也能在一定程度上阻滯敵軍的進攻。這些河流雖然不夠寬闊,但在戰時也能起到遲滯和切割敵軍的作用。

交通樞紐與漕運中心:帝國命脈的維繫

洛陽能成為千年古都,光有防禦可不夠,還得能動起來,交通運輸就是它的生命線。

- 連接東西方: 洛陽位於中國東西向交通幹線的關鍵節點上。它向西可通往關中地區,連接絲綢之路的起點長安;向東則直達廣闊的華北平原,與沿海地區相連。這使得洛陽在東西方的物質、文化交流中扮演了不可或缺的角色。

- 隋唐大運河的「心臟」: 提到洛陽漕運,就不能不說隋唐大運河。隋煬帝在位時,以洛陽為中心,開鑿並連接了南北大運河,其中最重要的永濟渠和通濟渠都在洛陽匯合。

歷史上對隋煬帝的評價褒貶不一,但他修築大運河的決策,確實極大地提升了洛陽的戰略地位。根據《隋書》記載,通濟渠「自洛陽西苑引穀水為源,東達於淮,輸江漢之利,轉輸無滯」,這條運河讓南方富饒的物資得以源源不斷地運往洛陽及北方,極大地穩固了帝國的統治基礎。我個人認為,如果沒有大運河,洛陽可能很難長期維持那麼龐大的都城規模和人口。

大運河讓洛陽成為全國的漕運中心,南方的糧食、絲綢等物資,北方的馬匹、木材等,都能透過運河匯聚到洛陽,再分發到全國各地。這不僅為洛陽帶來了巨大的財富,也確保了都城和軍隊的物資供給。這就是為何說,大運河就是古代帝國的「經濟大動脈」,而洛陽則是這條動脈的「心臟」。

經濟腹地與資源供給:都城發展的基石

除了地理位置帶來的防禦和交通優勢,洛陽所處的地理環境本身就是一座寶庫。

- 農產豐饒: 河洛平原土地肥沃,加上溫帶季風氣候,非常適合農業生產。這確保了都城數百萬人口的糧食供應,也為帝國提供了穩定的稅收來源。

- 手工業發展: 周邊山區的礦產、森林資源,也為手工業的發展提供了原材料。從青銅器到陶瓷,洛陽周邊的手工業在歷史上都赫赫有名。

歷史文化中的位置演變:千年都城的輝煌與沉浮

洛陽位置的獨特性,讓它成為中國歷史上建都朝代最多的城市之一,被譽為「千年帝都」、「九朝古都」乃至「十三朝古都」(計算方式不同略有差異)。

多朝古都的選擇:為何獨愛洛陽?

從夏朝的斟鄩(偃師二里頭遺址),到商朝的西亳,再到西周的成周,以及東漢、曹魏、西晉、北魏、隋、唐(武周)、後梁、後唐、後晉等,洛陽在不同歷史時期,都承載著帝國首都的榮光。那麼,為什麼這麼多王朝都選擇洛陽作為他們的政治中心呢?

- 易於控制全國: 如前所述,「天下之中」的地理優勢,使得帝王在洛陽能夠更便捷地指揮全國,無論是調動軍隊、發布政令,還是徵收賦稅,都顯得相對高效。這對於維持龐大帝國的統一和穩定是極其重要的。

- 避開割據勢力: 有些王朝,比如東漢,在吸取西漢末年關中地區被外戚和軍閥控制的教訓後,選擇東遷洛陽,就是為了避開盤根錯節的關中地方勢力,重新建立一個更受皇帝直接控制的政治中心。

- 承襲舊制與文化慣性: 有些朝代,如北魏,在孝文帝改革後,為了更好地融入漢文化,選擇從平城遷都洛陽,也是看中了洛陽深厚的文化底蘊和作為漢文明中心的地位。這也反映了洛陽作為都城的一種文化慣性,一旦被證明成功,後來的統治者往往會效仿。

文化交流與佛教傳播中心:絲綢之路上的明珠

洛陽的地理位置,使其在古代中西文化交流中扮演了舉足輕重的角色,特別是在佛教的傳播上。

- 絲綢之路東端: 雖然長安是絲綢之路的起點,但作為重要的中轉站和東部終點之一,洛陽同樣見證了無數來自西域的商隊、使節和僧侶。他們帶來了異域的商品、技術,也帶來了新的思想和宗教。

- 佛教東傳的首站: 洛陽擁有中國第一座官辦佛教寺廟——白馬寺。相傳東漢永平年間,漢明帝派使者西行求法,兩位印度高僧以白馬馱載佛經、佛像來到洛陽,白馬寺因此而建。這標誌著佛教在中國的正式傳播。可以說,洛陽的地理位置,是佛教得以順利進入中原並向全國擴散的關鍵落腳點。

- 文化融合的大熔爐: 由於頻繁的對外交流,洛陽成為一個多元文化融合的大熔爐。我每次走在洛陽街頭,感受到的不僅是漢文化的博大精深,還有那種海納百川的開放氣度,這絕對是它的地理位置賦予的特質。

科技與文學的匯聚地:精英人才的嚮往之都

作為長期的都城,洛陽的地理中心地位也使得它成為當時全國的科技、文化和文學中心。

- 人才匯聚: 來自全國各地的文人墨客、能工巧匠、科學家、思想家,都會彙聚於此。他們在這裡交流思想,碰撞智慧,共同推動了科技和文化的進步。比如張衡的地動儀、蔡倫的造紙術,都與洛陽有著密切的聯繫。

- 文化創作中心: 洛陽宮殿的宏偉、市井的繁華、自然風光的秀麗,都為文學藝術的創作提供了源源不斷的靈感。無數詩詞歌賦,都在這裡誕生,比如白居易、劉禹錫等唐代大詩人晚年都喜歡在洛陽居住,流連於龍門山水之間。

現代洛陽的地理新定位:從古都走向現代都市

時至今日,雖然洛陽已不再是國家的政治中心,但洛陽位置的重要性並沒有消失,只是其意義在現代社會有了新的詮釋和發展。

交通網絡的發展:重塑區域樞紐地位

隨著現代交通技術的發展,洛陽的區位優勢再次被凸顯出來。

- 高鐵時代: 鄭西高鐵、洛陽龍門站的建成,讓洛陽接入了全國高速鐵路網,到鄭州、西安、北京、上海等大城市都更加便捷。這使得洛陽從過去的漕運中心,轉變為現代的陸路交通樞紐。我每次從外地回洛陽,都深深感受到高鐵給這座城市帶來的便利和活力。

- 高速公路網絡: 多條高速公路在洛陽交匯,使其公路運輸能力大大提升,連接了中原地區乃至全國的主要城市,極大地促進了物資流通和人員往來。

中原城市群的重要組成部分:區域發展的引擎

在國家推進城鎮化和區域發展的戰略中,洛陽被定位為中原城市群的重要副中心城市。

- 工業重鎮: 洛陽本身就是一個重要的老工業基地,特別是重型機械製造業,如一拖、洛軸等企業,在中國工業史上都佔有一席之地。其地理位置對於產業鏈的佈局和產品運輸依舊關鍵。

- 協同發展: 洛陽與鄭州、開封等城市共同構成了中原城市群的核心,彼此之間在經濟、產業、文化等方面的協同發展,使得整個區域的綜合競爭力不斷提升。洛陽的定位,就是要在區域發展中發揮「引擎」的作用。

旅遊與文化產業:古都文化的持續魅力

洛陽豐富的歷史文化遺產,加上其優越的地理位置,使其成為重要的旅遊目的地。

- 世界文化遺產: 龍門石窟、隋唐洛陽城定鼎門遺址、白馬寺、含嘉倉等,這些世界級的文化遺產,每年都吸引著成千上萬的遊客前來。其中心位置方便遊客從全國各地前來。

- 「行」遊中原的起點: 對於想要深度體驗中原文化、瞭解華夏文明源頭的遊客來說,洛陽絕對是一個不可錯過的起點。它的地理位置,正好連接了河南境內眾多重要的歷史文化景點,形成了一條條獨具魅力的旅遊線路。我個人覺得,這不僅是看風景,更是走進歷史、感受文化根脈的體驗啊。

總而言之,洛陽位置的特殊性,無論是在古代作為兵家必爭之地、漕運中心、文化聖地,還是在現代作為重要的交通樞紐、工業基地、旅遊城市,都無可辯駁地證明了其無可取代的價值。它就像一本活生生的地理教科書,每一寸土地都寫滿了中華民族的興衰榮辱,也訴說著地理如何塑造文明的傳奇故事。

常見相關問題解答

洛陽為什麼叫「河洛文化」?

「河洛文化」這個詞,簡潔而精準地概括了洛陽地區的文化特點,它直接點明了文化的核心發源地與地理標誌。所謂「河」,指的就是中華民族的母親河——黃河;而「洛」,則是洛陽的生命之源——洛水。洛陽,正位於黃河與洛水交匯的地區,所以我們才會用「河洛」來命名這個區域的文化。

這個稱謂可不是隨便取的喔,它背後有著極其深厚的歷史底蘊。在遠古時代,中華文明的曙光就是在黃河中下游,特別是河洛地區開始閃耀的。像是我們熟知的「河圖洛書」傳說,就源於這個地區,被認為是中華文化淵源的重要標誌。許多考古發現,比如偃師二里頭遺址,也證明了河洛地區是夏、商等早期王朝的重要活動區域,是中華文明的發祥地之一。所以,當我們談到「河洛文化」時,其實就是在指稱以洛陽為中心,在黃河與洛水滋養下發展起來的,具有鮮明地域特色和深遠歷史影響的中華早期文明。這不是一個簡單的地理名詞,它承載著我們民族的根與魂啊!

洛陽與長安(西安)的地理位置有何異同?

哇,這問題問得好!洛陽和長安(現在的西安)都是中國歷史上非常重要的古都,它們之間既有相似之處,也有著很關鍵的不同,而這些差異往往影響了它們各自的興衰。

相同點:

- 均為內陸平原都城: 兩者都位於中國內陸相對廣闊的平原地區,這為都城的建設和發展提供了足夠的空間。

- 依託河流: 長安依託渭水,洛陽依託洛水、伊水等,都是「枕山帶河」的典範,這為城市提供了水源和一定的交通便利。

- 戰略位置重要: 都處於中原地區向西北或東南擴展的關鍵節點,地理位置都非常重要,易於控制周邊區域。

不同點(這才是精華所在!):

- 地形封閉性與開放性:

- 長安(西安): 位於關中平原,周圍被秦嶺、北山、隴山等重重山脈環繞,形成一個相對封閉的「四塞之固」格局。這種地形使得長安在軍事防禦上更為堅固,可以說是一座天然的巨大堡壘。但同時,也限制了它的對外交通和物資流通,特別是當關中平原的糧食供應不足時,向外輸送物資會非常困難。我覺得長安就像一個上了鎖的保險箱,安全,但也有些不便。

- 洛陽: 相對而言,洛陽盆地的地形更為開闊。雖然北有邙山,南有伏牛山,但其與東部華北平原的連接更為緊密,且擁有「四水匯洛」的水系優勢。這種半開放的地形使其在交通,特別是古代漕運上更具優勢,物資運輸更加便捷。洛陽更像是一個開放的物流中心,四通八達。

- 經濟腹地與漕運條件:

- 長安: 主要依賴關中平原的物資供給,但在人口膨脹、土地生產力下降後,關中地區的糧食供應往往捉襟見肘,需要大量依賴水路從東方輸送。但渭水航運能力有限,且與黃河的連接不夠順暢,運糧困難常成為困擾長安的重要問題。

- 洛陽: 位於華北平原的邊緣,周邊農耕區更為廣闊。更重要的是,隋唐大運河以洛陽為中心,使得南方豐富的糧食和其他物資能夠直接、便捷地運抵洛陽。這解決了都城巨大的物資供給問題,是洛陽作為多朝古都的關鍵支撐。我的看法是,如果說長安是「自給自足」但偶爾會吃緊,那洛陽就是「四方來援」、物資豐富的典範。

- 政治中心傾向:

- 長安: 更偏向於西部的地理中心,往往是那些起兵於西北,或以關隴集團為基礎的王朝(如西漢、唐初)的理想選擇。它更適合防禦西北邊患。

- 洛陽: 位於整個中原的中心,對於控制廣闊的東部平原和南方地區更為有利。因此,許多中原王朝或希望加強對全國控制的王朝(如東漢、隋、武周)更青睞洛陽。

所以你看,洛陽與長安的地理差異,其實是導致它們在不同歷史時期扮演不同角色、擁有不同命運的重要原因。理解了這些,你就能更明白為何中國歷史上「東都洛陽,西京長安」這對雙子星,各有各的風采與挑戰了。

現代交通發展對洛陽的地理位置影響是什麼?

現代交通發展對洛陽地理位置的影響,我覺得可以用「從固若金湯的『堡壘』,轉變為開放便捷的『樞紐』」來概括,真的是一種質的飛躍!

在古代,洛陽的「枕山帶河」是其防禦優勢,那些山脈、河流是天然的阻礙,讓敵人難以靠近。但同時,這些天然屏障在一定程度上也限制了大規模、高效率的交通運輸,即便有漕運,速度和承載量也有限。

然而,到了現代,高速鐵路、高速公路、航空運輸的崛起,徹底改變了這種局面:

- 「化險為夷」的交通便利: 過去的山川險阻,現在透過隧道、橋樑變得坦途。高鐵和高速公路的建設,讓洛陽與周邊乃至全國的聯繫變得前所未有的便捷。比如,從洛陽到鄭州的高鐵只要半小時左右,到西安也才一個多小時。這使得洛陽不再是孤立的地理單元,而是成為全國交通網絡中的一個重要節點。我個人覺得,這種便利性是古代帝王做夢都想不到的啊!

- 重塑區域乃至全國的經濟版圖: 現代交通網絡使得物流、人流、信息流的傳輸成本大大降低,效率極高。洛陽作為中原地區的交通樞紐,能夠更好地承接東部產業轉移,與周邊城市形成產業鏈合作,推動區域經濟一體化。它不再僅僅是憑藉大運河支撐都城運轉,而是以現代化立體交通網,成為帶動周邊區域發展的重要力量。這就像是從一條運河,變成了四通八達的高速動脈網。

- 加速旅遊和文化產業發展: 便捷的交通使得更多遊客能夠輕鬆抵達洛陽,欣賞龍門石窟、白馬寺等世界級文化遺產。這直接促進了洛陽旅遊業的蓬勃發展,也讓洛陽深厚的歷史文化更容易被世界所瞭解。這對洛陽而言,簡直是把過去的「帝都」榮光,轉化為現代的「文旅」魅力,讓更多人能親身感受它的美好。

- 拓展城市發展空間: 過去城市發展受限於自然地理條件,現在透過交通擴展,城市空間佈局更加靈活,城市組團之間可以通過便捷交通緊密聯繫,形成更大的都會區。

所以說,現代交通發展不僅沒有削弱洛陽的地理位置重要性,反而以一種全新的方式,讓它重新煥發了生機,將其從一個依賴險要地形的古老都城,轉變為一個開放、高效、充滿活力的現代化區域性中心城市。這也讓我對洛陽的未來充滿期待!