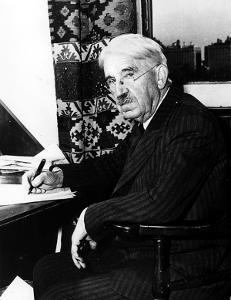

杜威是什麼學派?深入剖析實用主義的教育革新與哲學根基

欸,你是不是也常常聽到「杜威」這個名字,然後心裡就冒出一個疑問:「杜威是什麼學派啊?他到底厲害在哪裡?」別擔心,這問題可不是只有你一個人有喔!其實啊,杜威的學說影響力真的超大的,尤其在教育界更是如雷貫耳。今天,我們就來好好聊聊這位思想大師,保證讓你對他的哲學理念,特別是他的教育觀,有更深一層的認識,而且是用最輕鬆、最貼近生活的方式來跟大家分享!

Table of Contents

杜威是什麼學派?核心解答與速覽

首先,不賣關子,直接給你答案!約翰·杜威(John Dewey)主要歸屬於**實用主義(Pragmatism)**這個哲學學派。更精確地說,他發展出自己獨特的實用主義分支,稱之為**工具主義(Instrumentalism)**。所以,當你問「杜威是什麼學派?」時,最標準的答案就是實用主義,而工具主義則是他在這個大傘下特別強調的面向。

簡單來說,實用主義的核心就是認為「真理」不是固定不變的、存在於某個超驗世界中的東西,而是要透過實際經驗、行動和其所產生的結果來檢驗。如果某個想法、概念或理論在實際操作中是「有用」的,能夠幫助我們解決問題、改善生活,那它就是「真」的。而杜威的工具主義,更是強調思想、觀念這些東西,就像是我們用來解決問題的「工具」一樣,它們的價值在於它們能引導我們採取有效的行動,並在經驗中得到驗證或修正。

聽起來是不是有點抽象?沒關係,我們一步一步來,從杜威的思想根基,到他怎麼把這些哲學理念應用到我們最熟悉的教育上,讓你瞧瞧他的洞見是多麼的深刻與實用!

杜威的哲學根基:實用主義與經驗的宇宙觀

要理解杜威,我們得先從他的哲學觀點切入。杜威生活在一個劇烈變化的時代,舊有的哲學體系,像是追求絕對真理的理性主義,或是強調感覺經驗的傳統經驗主義,在他看來,都無法很好地解釋人類與世界互動的複雜性。他覺得啊,這些舊思想太脫離實際了啦!

經驗:不是被動接收,而是主動互動

在杜威的哲學裡,「經驗」扮演了超重要的角色。但他的「經驗」可不是我們一般想的那種,像海綿一樣被動地吸收外界訊息喔!對杜威來說,經驗是一種**主動的、持續不斷的互動過程**,是人與環境之間的一種「交談」。我們不是獨立於世界之外的觀察者,而是浸潤其中,透過行動來改變環境,同時也被環境所改變。這就像我們在學騎腳踏車,你不是光看說明書就能學會,而是要實際去踩、去平衡,跌倒了再爬起來,這個過程中,你和腳踏車、和路面、和風,都是在不斷互動,從中學習。

杜威曾說:「經驗不是知識的容器,而是知識的製造過程。」這句話精準地概括了他對經驗的理解。

這種經驗觀念,徹底顛覆了傳統哲學中主客二分的模式。他認為,知識不是透過主體對客體的單向「觀照」而獲得,而是在主客體之間不斷地**嘗試、修正、適應**的互動中建構起來的。這也是為什麼,他的哲學會有那麼強烈的「行動」導向。

思想:解決問題的「工具」

接著,我們來談談杜威的「工具主義」。他認為,人類的思考、觀念、理論,這些都不是什麼高高在上、為了追求純粹知識而存在的東西。它們的真正價值,是在於它們能**作為解決實際問題的工具**。就像你肚子餓了想吃飯,你的大腦會開始思考:「附近有什麼好吃的?怎麼去?要花多少錢?」這些思考的過程,都是為了最終的「吃飯」這個目的服務的。

所以,對杜威來說,知識不是為了知識本身而存在,而是為了**引導行動、解決困境、改善生活**而存在。一個想法是不是「真理」,就看它在實際應用中能不能成功地解決問題。如果一個理論說得天花亂墜,但放在現實生活中一點用都沒有,那對杜威而言,它的價值就大大降低了。

這也解釋了為什麼實用主義那麼強調「實驗」和「驗證」。因為只有透過實際操作和檢驗,我們才能知道我們的想法到底有沒有用,有沒有效。這種實事求是的精神,是不是感覺跟我們現代的科學精神很像呢?

杜威的教育哲學:實用主義的具體實踐

杜威的哲學理念,對教育領域產生了劃時代的影響。他把實用主義和工具主義的精神,徹底融入到教育的方方面面,提出了許多至今仍被廣泛討論和實踐的教育思想。

核心理念:學中做(Learning by Doing)

「學中做」絕對是杜威教育哲學中最響亮的一句口號,但它可不是隨便喊喊喔!這背後有著深刻的哲學基礎。傳統教育常常是老師在台上講,學生在台下聽、死記硬背,杜威覺得這種方式根本沒辦法培養出真正能解決問題的人!他認為:

- 兒童中心: 教育的起點應該是兒童的興趣和經驗。孩子們天生就有好奇心,有探索世界的衝動。教育就是要順應這種天性,讓他們在主動探索中學習。

- 興趣與努力的結合: 杜威認為興趣和努力並不是對立的。當孩子對某件事產生興趣時,他會自然而然地投入努力去完成。老師的任務就是激發這種興趣,引導他們將興趣轉化為有意義的學習活動。

- 學校是微型社會: 杜威把學校看作是社會的縮影。他認為學校不應該是與社會隔離的象牙塔,而應該是一個讓學生在實際互動中學習合作、解決問題、體驗民主生活的場所。透過分組活動、專案研究、討論辯論等方式,讓學生在真實的情境中體驗社會生活。

想像一下,如果我們讓孩子不是光看書學種菜,而是真的在校園裡規劃一塊地,動手去挖土、播種、澆水、施肥,親眼看著植物生長,甚至遇到蟲害、病變,大家一起討論怎麼解決,最後收穫成果。這個過程是不是比單純在課本上學「植物的生長」要來得深刻、有意義多了呢?這就是杜威「學中做」的精髓啊!

反射性思考(Reflective Thinking)的五步驟

杜威不僅主張「學中做」,更強調在「做」的過程中,要培養學生的「思考」能力。這種思考不是漫無目的的胡思亂想,而是有目的、有結構的「反射性思考」。他把這個過程歸納為五個步驟,我覺得這對我們日常解決問題也超有幫助的:

- 感到困惑或難題(A Felt Difficulty / Perplexity): 這是思考的起點。當我們遇到一個新奇、模糊、矛盾或不確定的情況時,大腦會開始感到不適,這就激發了我們去思考。比如:家裡的燈泡不亮了,怎麼辦?

- 界定問題或難題(Localization and Definition of the Difficulty): 我們要開始分析這個「困惑」到底是什麼?是燈泡壞了?還是電路斷了?還是開關壞了?把問題搞清楚。

- 提出可能的解決方案(Suggestion of Possible Solution): 針對問題,我們開始發散思維,提出各種可能的解決辦法。像是:換個燈泡試試看?檢查一下插座?打電話請電工?

- 推論與驗證(Development by Reasoning of the Bearings of the Suggestion): 接下來,我們要對這些解決方案進行邏輯推演,思考它們會帶來什麼結果,並在腦海中進行模擬。如果我換個燈泡,是不是就能解決?如果不行,那下一步是什麼?這就像科學家提出假說,然後推導出預期結果一樣。

- 實際操作與檢驗(Further Observation and Experiment Leading to its Acceptance or Rejection): 最後一步就是把我們的解決方案付諸實踐,並觀察結果。換上新燈泡,如果亮了,那問題解決,我們的假說被驗證。如果還是不亮,那這個方案就被否決,我們得回到第二步,重新界定問題或提出新的方案。

你看,這五個步驟是不是很像我們平常遇到困難時的思考模式?從遇到問題,到分析問題,再到找方法,嘗試,最後檢驗結果。杜威認為,教育的目的就是要訓練學生具備這種**主動、批判、反思**的思考能力,而不是只會被動地接受知識。因為只有這樣,他們才能在未來不斷變化的社會中,持續地學習和適應。

民主教育觀:學校是民主的實驗室

杜威的教育哲學,還深深植根於他的民主理念。他認為,民主不僅是一種政治制度,更是一種生活方式,一種**共同參與、共享經驗、協商解決問題**的精神。因此,教育的目標,就是要培養具有民主精神的公民。

- 培養合作與溝通能力: 在杜威的學校裡,學生不是獨立的個體,而是社群中的一員。他們需要透過分組合作、討論、辯論等方式,學習傾聽不同的意見,表達自己的想法,並在互動中達成共識。

- 強調社會參與: 學校的課程內容應該與社會的實際問題相連結,鼓勵學生關心社區,參與公共事務。他認為,教育是社會改進的工具,透過教育,可以培養出積極參與社會變革的公民。

- 尊重個體差異: 杜威的民主教育,也強調尊重每個學生的獨特性,提供差異化的學習機會,讓每個孩子都能在最適合自己的方式下發展潛能。

在我看來,杜威這種將教育與民主生活方式緊密結合的理念,真的是非常前瞻且有意義。它提醒我們,教育不僅是傳授知識,更是培養人成為一個有責任感、能獨立思考、樂於與他人合作的社會成員。這不就是我們現代社會最需要的公民素養嗎?

杜威思想的影響與批評

杜威的教育理念在20世紀初期掀起了一股「進步主義教育運動」的浪潮,深刻影響了全球的教育改革。他的思想直到今天,仍然是許多教育創新和實踐的重要理論依據。不過,任何偉大的思想都會有其局限性和受到挑戰的地方,杜威也不例外。

積極影響

杜威的思想帶來了許多正面的影響,讓我來列舉幾個我覺得超重要的點:

- 促進教育以學生為中心: 他的理論將教育的焦點從「知識傳授」轉向「學生發展」,強調了學生的主體性和能動性,這對後來的兒童發展心理學和教育學產生了深遠影響。

- 重視實踐與應用: 杜威提倡的「學中做」理念,鼓勵學校將知識與生活、生產實踐相結合,讓學生在實際操作中理解和掌握知識,培養解決問題的能力。這也直接影響了職業教育、專案式學習(Project-Based Learning, PBL)等現代教育模式的發展。

- 培養批判性思維: 他強調反射性思考的過程,鼓勵學生質疑、分析、推理,而不是盲目接受,這對於培養獨立思考和批判性思維能力至關重要。

- 強化教育的社會功能: 杜威將教育視為社會改造和民主進程的關鍵環節,提升了教育在社會發展中的戰略地位,促使人們思考教育如何更好地服務社會。

舉例來說,像台灣現在很流行的108課綱,其中強調的「素養導向」、「跨領域學習」、「實作與體驗」,其實都可以在杜威的教育哲學中找到影子喔!這也證明了杜威的思想,真的是經得起時間考驗的!

批評與挑戰

當然,杜威的理念也受到了一些批評,畢竟沒有一套理論是完美無缺的。以下是一些常見的質疑:

- 可能導致知識碎片化: 有批評者認為,過度強調學生的興趣和經驗,可能會讓課程缺乏系統性,導致學生知識零散、不成體系,難以建立紮實的基礎知識。

- 忽視學科內容的重要性: 一些傳統主義者認為,杜威的教育太偏重過程和方法,而輕忽了特定學科知識的傳授,可能會影響學生對核心概念的掌握。

- 潛在的功利主義傾向: 由於杜威強調知識的「工具性」和「有用性」,有人擔心這會導致教育過於功利化,只關注知識的實用價值,而忽視了人文精神、審美情趣等非實用性價值。

- 教師實踐的困難性: 杜威的教育理念對教師的要求非常高。教師需要具備深厚的學科知識、靈活的教學策略、引導學生探究的能力,並且要懂得如何根據學生的興趣和經驗來設計課程,這對許多老師來說是個很大的挑戰。

其實,我覺得這些批評並不是說杜威錯了,而是提醒我們,在實踐他的理念時,要找到一個平衡點。如何在強調學生主體性、實踐學習的同時,也能確保學生獲得紮實的系統性知識,這一直都是教育工作者需要不斷探索的課題。

我的觀點:杜威思想在當代台灣教育的啟示

講了這麼多,其實杜威的哲學和教育思想,對我這個「數位腦袋」來說,也提供了很多思考的素材。我覺得啊,他最了不起的地方,就是看到了「變動」是世界的常態,而教育就是要培養人適應這種變動的能力。這在現今這個資訊爆炸、AI時代快速發展的世界裡,顯得格外有意義。

在台灣,我們也一直在推動教育改革,從課綱到教學方法,都希望能培養出更具競爭力、更適應未來社會的孩子。而杜威的理念,我覺得提供了幾個非常寶貴的啟示:

- 從「給予」到「引導」: 老師不再是單純的知識傳授者,更像是學習的引導者、協作者。我們需要創造更多讓學生動手、動腦、動口的機會,讓他們在主動探索中發現問題、解決問題。

- 真實情境的學習: 我們應該盡可能地將學習內容與現實生活、社會議題連結起來。例如,讓學生參與社區服務、進行議題探究、甚至設計解決實際問題的方案。這樣學生才會覺得學習是有意義的,知識是活生生的。

- 培養終身學習者: 杜威強調的反射性思考能力,就是培養終身學習者的關鍵。當學生具備了獨立思考、自我反思、不斷從經驗中學習的能力,無論未來遇到什麼挑戰,他們都能夠從容應對。

當然啦,知易行難,要把杜威的理念在台灣的教育現場徹底落地,還有很長的路要走。我們的升學壓力、家長期待、師資培訓等等,都是需要克服的挑戰。但我覺得,只要我們秉持著讓孩子「學得有用」、「學得快樂」、「學得有能力」的初衷,杜威的思想絕對能為我們提供寶貴的方向和指引。

常見相關問題

杜威的工具主義和實用主義有什麼區別?

實用主義是一個較為寬泛的哲學學派,它主張真理和價值應根據其實際效果和用途來判斷。它的核心觀點是「實用即真理」,強調思想、概念、理論的實際後果和可行性。

而杜威的工具主義,則是實用主義的一個**特定分支和深化**。杜威認為,人類的思想和觀念並不是對現實的單純「反映」,而是我們用來**解決問題、適應環境的「工具」**。這些工具的有效性,取決於它們能否幫助我們有效地處理當前的困境、引導成功的行動。換句話說,工具主義更強調思維的主動性和目的性,即思想是為了行動和解決問題而存在,而不是為了純粹的認識。所以,可以把工具主義看作是杜威在實用主義大框架下,對「真理」和「思想」本質的更具體、更動態的闡釋。

杜威的教育理念對現代教育有什麼啟示?

杜威的教育理念對現代教育有著深遠且持續的啟示,許多當代教育改革的趨勢都能看到他的影子:

首先,**以學生為中心的教學**是他最重要的遺產。現代教育越來越強調個性化學習、差異化教學,鼓勵學生主動參與、自主學習,這都直接呼應了杜威的兒童中心主義。其次,**實踐性學習和問題解決導向**也越來越受到重視。專案式學習(PBL)、探究式學習、服務學習等,都旨在讓學生在實際情境中「學中做」,培養解決真實世界問題的能力。這也與杜威強調的「反射性思考」息息相關。再者,**民主素養的培養**在多元社會中變得格外重要。杜威倡導的在學校中體驗民主生活、培養合作與批判性思維,對於現代公民教育的發展具有指導意義。最後,他的思想提醒我們,**教育是終身的過程**,學習不應止於課堂,而是要培養學生持續從經驗中學習和成長的能力。

杜威如何看待學校在社會中的角色?

杜威對學校在社會中的角色有著非常獨特的看法。他認為學校不應該是一個與現實社會脫節的、單純傳授書本知識的地方,而應該是一個**「微型社會」**或**「民主實驗室」**。他強調學校是社會生活的縮影,學生在學校裡所學到的,不僅僅是書本知識,更重要的是透過參與各種活動,學習社會規範、學會合作、學會解決衝突、學會承擔責任,從而為日後真正融入社會生活做好準備。學校的教育過程應該是**社會化**的過程,培養學生具備民主社會所需的品格和能力,例如批判性思考、溝通協調、社會參與等。他深信,教育是社會進步和改造的重要工具,透過學校教育,可以培養出積極參與社會變革、推動社會民主化進程的公民。

杜威的經驗主義和傳統經驗主義有何不同?

杜威的經驗主義與傳統的洛克、休謨等人的經驗主義有著本質的區別。傳統經驗主義通常認為,經驗是個體被動地接收外界刺激(感覺、印象)的結果,知識是這些零散感覺的累積和聯結。它傾向於把經驗看作是心靈對外界世界的單向「接收」過程,強調觀察和歸納。

而杜威的經驗主義則強調經驗是一種**主動的、動態的、互動的過程**。對杜威而言,經驗是個體與環境之間持續不斷的**交互作用**。這種互動不僅包括感官接收,更重要的是個體在環境中採取行動,而行動又會產生新的結果,這些結果反過來又影響個體的認識和後續行動。因此,經驗不是靜態的內容,而是**一個動態的「生成」和「改造」的過程**。杜威的經驗主義更注重經驗的連續性、有機性和社會性,認為經驗是人類解決問題、適應環境、實現成長的過程。他將傳統經驗主義的靜態「接收」觀點,轉化為動態的「行動與互動」觀點,從而為他的實用主義和教育哲學奠定了基礎。

杜威思想的核心是什麼?

杜威思想的核心可以歸結為他對**「經驗」、「行動」和「問題解決」**的深刻理解與重視。他認為,人類的知識、價值和生活都根植於持續不斷的經驗之中,而經驗本質上是個體與環境的動態互動。在這種互動中,當我們遇到「困境」或「問題」時,思想便被激發,成為引導行動、解決困境的「工具」。因此,知識不是絕對的、靜態的真理,而是隨著經驗的發展而變動和修正的,其有效性體現在其能否成功地解決實際問題並改善生活。

簡而言之,杜威的核心思想是:**透過主動參與、從實際經驗中學習,並運用思考作為解決問題的工具,以實現個人和社會的持續成長與發展。** 這種強調實踐、適應、成長和民主參與的理念,貫穿了他所有的哲學和教育理論。