點陣化是什麼:從向量到像素的數位影像轉譯藝術

你是不是也遇過這種情況呢?好不容易找到一張超級喜歡的圖片,想把它放大一點來看,結果呢?哇,整個畫面瞬間變得模糊不清,邊緣還出現一格一格、階梯狀的「鋸齒」!明明在小尺寸的時候看起來精緻完美,怎麼一放大就破功了呢?欸,這背後其實藏著一個數位影像處理的超級核心概念,那就是我們今天要好好聊聊的:「點陣化」。

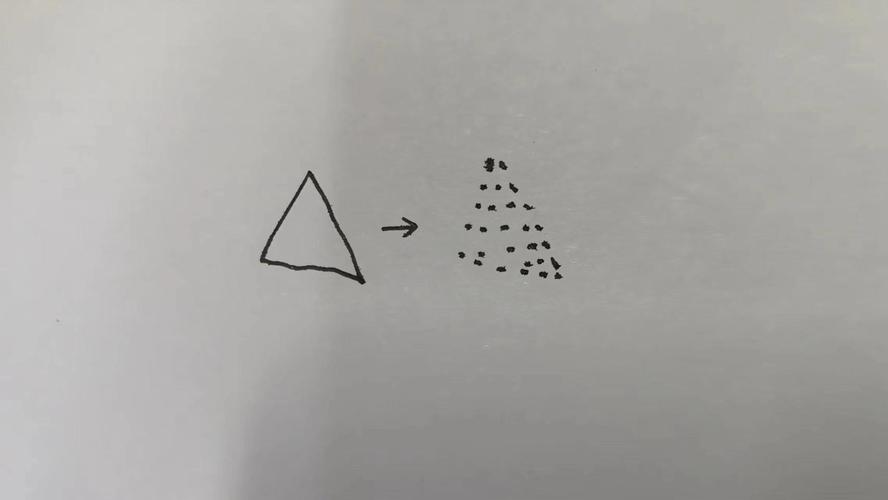

到底點陣化是什麼呢?簡單來說,它就是數位世界裡一項非常基礎,卻又無比重要的「轉譯」過程。想像一下,我們在電腦裡看到的各種圖像、文字,甚至是你玩遊戲時那些栩栩如生的3D場景,它們原本在系統內部可能都是透過數學公式、幾何形狀來描述的,這些我們稱之為「向量」資料。但我們的螢幕、印表機這些顯示或輸出設備,它們可不是什麼數學天才,它們只認識一種最基本、最離散的單位——就是一個個小方塊狀的「像素」。所以呢,點陣化的任務,就是把那些數學上無限精準的向量資料,巧妙地轉換成這些由無數個像素所組成的「點陣圖」,好讓你的螢幕能夠正確地顯示出來,或者讓印表機知道要在哪裡噴上什麼顏色的墨水。這就像是把一份高清晰度的藍圖,精準地拆解成一格一格的彩色積木,然後再把積木拼起來一樣喔!

Table of Contents

深入剖析:點陣化的核心概念與關鍵術語

要徹底搞懂點陣化,我們就得先從幾個最基本的術語開始聊起,它們可是點陣化世界的基石呢!

什麼是像素?數位影像的最小單位

首先,來談談「像素」(Pixel),這可是數位影像的最小、最基本的構成單位喔!它其實就是Picture Element的縮寫。想像一下,你的電腦螢幕、手機螢幕,甚至是你手上的數位相機感光元件,它們都是由數百萬、甚至數千萬個這樣的小方塊組成的。每個像素都有自己獨特的位置,以及屬於自己的顏色資訊。當這些像素以特定順序排列成一個網格狀的陣列時,它們就能夠共同呈現出我們所看到的圖片或影像了。所以,當你說一張照片有「三百萬畫素」,其實就是指這張照片是由三百萬個小小的彩色方塊組成的。

點陣圖 (Raster Image) 與向量圖 (Vector Graphic) 的根本差異

說到點陣化,就不得不提點陣圖和向量圖這對「歡喜冤家」了。它們是數位圖形領域最基本的兩種分類,而點陣化這個動作,就是將向量圖轉換成點陣圖的過程。

點陣圖(Raster Image):

顧名思義,點陣圖就是由像素陣列組成的圖像。我們日常生活接觸到的大多數照片,像你手機拍的、網路上抓的JPG、PNG、GIF圖檔,通通都是點陣圖。它的優點是能夠呈現非常豐富細膩的色彩和漸層效果,特別適合用來表現真實世界的複雜圖像,像是風景照、人像攝影等等。但它的最大缺點,就是當你放大時,因為每個像素的大小是固定的,所以一旦放大超過其原始解析度,像素就會變得清晰可見,圖像看起來就會「馬賽克化」,出現我們常說的「鋸齒邊緣」。

向量圖(Vector Graphic):

跟點陣圖截然不同,向量圖不是由像素構成的,而是基於數學公式來描述圖形的。它由點、線、曲線和多邊形等幾何元素組成,每個元素都帶有各自的屬性,例如位置、顏色、筆觸粗細等等。你想想看,像Illustrator、CorelDRAW這些軟體創作出來的圖案,或是字型檔(如TrueType、OpenType),它們都是典型的向量圖。向量圖最迷人的地方,就是無論你將它放大、縮小到任何尺寸,它都會根據數學公式重新計算並繪製,因此邊緣永遠保持平滑銳利,不會有任何失真或鋸齒的問題。這也是為什麼LOGO設計、插畫、字體設計通常都採用向量格式的原因。

為了讓你更直觀地理解它們的差異,我準備了一個簡單的表格:

| 特點 | 點陣圖 (Raster Image) | 向量圖 (Vector Graphic) |

|---|---|---|

| 組成方式 | 由數百萬個像素點構成 | 由數學公式定義的幾何圖形(點、線、曲線)構成 |

| 放大縮小 | 放大會失真、出現鋸齒 | 無限放大縮小不失真,邊緣保持銳利 |

| 檔案大小 | 通常較大,取決於像素數量和色彩深度 | 通常較小,取決於複雜度而非尺寸 |

| 適合用途 | 照片、複雜圖像、數位繪畫 | Logo、插畫、字體、圖表、網頁圖示 |

| 常用格式 | JPG, PNG, GIF, BMP, TIFF | SVG, AI, EPS, PDF (部分), CDR |

| 編輯方式 | 編輯個別像素點 | 編輯幾何物件的屬性與路徑 |

解析度 (Resolution):像素的密度

解析度在點陣化的世界裡,是一個超級重要的概念,它描述的是圖像中像素的密度。通常我們用「寬x高」的像素數量來表示,比如「1920×1080」就代表寬有1920個像素,高有1080個像素。解析度越高,表示在相同物理尺寸下,所包含的像素點越多,圖像也就越清晰、越細緻。這就像你畫一幅畫,用的鉛筆越細,畫出來的細節就越多。

但這裡有個常見的混淆:「PPI」和「DPI」常常被搞混,讓我來幫你釐清一下:

-

PPI (Pixels Per Inch) 像素密度:

這個主要用在數位顯示上,指的是每英吋有多少個像素。你的螢幕、手機螢幕的PPI越高,代表在同樣的螢幕尺寸下,能夠呈現的像素越多,圖像看起來就會越細膩,不會有顆粒感。像現在的手機螢幕動不動就上300 PPI,甚至更高,所以我們看手機上的圖片都覺得超級清晰。

-

DPI (Dots Per Inch) 點密度:

這個則是用在印刷上,指的是每英吋有多少個墨點。印表機就是透過噴灑一個個小墨點來形成圖像的。DPI越高,代表印刷出來的圖像越精細、越接近連續色調,適合高品質的印刷品,例如相片、雜誌等。通常來說,一般高品質的印刷會要求到300 DPI以上喔!

這兩者都跟「密度」有關,但應用的情境不同。理解它們的差異,對於數位影像的呈現和印刷品質都非常關鍵。

點陣化的魔法:它到底怎麼運作的?

你或許會好奇,電腦到底是如何把那些抽象的數學形狀,變成我們肉眼可見的像素方塊的呢?這背後的過程其實還挺複雜的,通常由顯示卡(GPU)來高速完成,它就像一個超級精密的翻譯機。讓我來揭開點陣化流程的神秘面紗吧!

點陣化流程大揭秘

從一個抽象的3D模型或2D向量圖,到你螢幕上最終的影像,點陣化通常會經歷以下幾個主要步驟:

-

幾何資料輸入與轉換:

一切的開始,都是那些「原始」的幾何資料。例如,如果你在遊戲裡看到一個人物模型,它是由無數個小三角形組成的。這些三角形的頂點在三維空間中有自己的座標。點陣化的第一步,就是把這些3D座標經過一系列的矩陣運算,轉換到我們肉眼所見的2D螢幕平面上。這個過程會涉及到模型變換、視圖變換和投影變換等,目的是把3D物體放到一個「相機」能「看見」的空間,再投影到一個2D的「螢幕」上。

-

裁剪與剔除 (Culling & Clipping):

既然已經轉換到2D平面了,那是不是所有的東西都得畫出來呢?當然不是!只有那些在「可見範圍內」(也就是你的螢幕顯示範圍內)的物件才需要被處理。這個階段會把超出視圖範圍的幾何圖形裁剪掉,或直接剔除掉那些背對相機、看不到的表面,這樣可以大大減少後續處理的資料量,提高效率。

-

像素採樣與掃描轉換 (Rasterization / Scan Conversion):

這是點陣化最核心的步驟。在這個階段,系統會對轉換後的2D幾何圖形(例如一個多邊形)進行「掃描」,判斷螢幕上的哪些像素點被這個多邊形所「覆蓋」。它會檢查每個像素的中心點是否落在幾何圖形的內部。如果落在內部,這個像素就被標記為「需要繪製」的點。這就像是用一個非常精密的網格去篩選,找出所有被圖形覆蓋的網格點一樣。

-

著色與紋理貼圖 (Shading & Texture Mapping):

光有位置還不夠,像素還得有顏色對吧?在這個階段,每個被標記的像素會根據模型自身的材質、光照條件、以及可能貼附的「紋理」(Texture,也就是我們常說的貼圖,像是牆壁的磚塊紋理、人物的皮膚紋理)來計算出它最終的顏色。這個過程非常複雜,涉及到光線追蹤、陰影計算、反射折射等各種著色模型,是賦予圖像真實感的重要環節。

-

深度測試與混合 (Depth Test & Blending):

當畫面中有多個物體重疊時,電腦怎麼知道誰該擋住誰呢?這就要靠「深度測試」(Z-buffering)了。每個像素除了顏色資訊,還有一個「深度值」,用來記錄它距離觀察者的遠近。在繪製時,系統會比較不同物體在同一個像素位置上的深度值,只顯示最靠近觀察者的那個像素的顏色。而「混合」(Blending)則是用來處理透明或半透明物體的,例如玻璃、煙霧等,讓它們能夠正確地疊加在一起。

-

反鋸齒處理 (Anti-aliasing):

經過前面步驟,圖像可能會出現那些討厭的「鋸齒邊緣」。為了讓畫面看起來更平滑、更自然,點陣化流程的最後一步通常會進行「反鋸齒」處理。這是一個非常重要的後處理技術,它會對圖形的邊緣進行模糊化或平滑處理,讓像素之間的過渡更加柔和,視覺效果更佳。我們後面會更詳細地聊聊它。

-

最終輸出到幀緩衝區 (Frame Buffer):

所有計算好的像素顏色和深度資訊,最終會被儲存到一個稱為「幀緩衝區」(Frame Buffer)的記憶體區域。這個緩衝區的內容,就是最終會顯示在螢幕上的圖像。顯示器會不斷地從這個緩衝區讀取資料,然後一排一排地把像素點亮,於是你就看到了螢幕上的精彩畫面啦!

整個過程聽起來是不是很繁瑣?但厲害的是,現代的顯示卡(GPU)能在極短的時間內(通常每秒幾十到幾百次,也就是幾十到幾百幀)完成這些複雜的運算,這也是為什麼我們能流暢地玩3D遊戲、看高清影片的原因。

為何需要點陣化?它的重要性在哪裡?

你可能會問,既然向量圖這麼好,無限放大不失真,那為什麼我們還要多此一舉,把它變成點陣圖呢?這背後其實有著非常務實且重要的原因。

顯示器與印刷的物理限制

這是最根本也最直接的原因。我們的螢幕,無論是液晶螢幕(LCD)、有機發光二極體螢幕(OLED),還是傳統的陰極射線管(CRT),它們的顯示原理都是透過點亮一個個獨立的像素來呈現圖像的。印表機也是同理,它透過噴灑一個個微小的墨點來構成圖案。這些設備都是「離散」的,它們無法直接理解或繪製數學上「連續」的曲線或無限精準的幾何形狀。因此,點陣化就是將這些連續的資訊「離散化」,轉換成螢幕和印表機這種「網格狀」設備能夠理解和處理的格式。

效率考量:GPU的專屬任務

現代電腦的顯示卡(GPU)之所以如此強大,很大一部分原因就在於它專為高速點陣化而生。GPU內部有數千個小型的處理單元,它們能夠並行地處理大量的像素數據。這種並行處理的能力,讓GPU在處理圖形渲染時效率極高,遠超中央處理器(CPU)。想像一下,如果每次顯示一個圖形,CPU都要從頭開始計算每個點的顏色,那畫面肯定會卡頓到不行。而有了專門負責點陣化的GPU,數百萬的像素可以在瞬間被計算並顯示出來,這才有了我們流暢的視覺體驗。

跨平台兼容性與標準化

點陣圖的格式,例如JPG、PNG等,已經成為全球通用的圖像標準。無論你用的是Windows、macOS、Linux,還是Android、iOS,甚至是各種網頁瀏覽器,都能夠無障礙地顯示這些點陣圖。這種標準化極大地促進了數位圖像的流通和分享。雖然向量圖也有SVG這樣跨平台的標準,但在大多數終端顯示和分享的場景中,點陣圖仍是主流。

真實感渲染的需求

雖然向量圖在縮放上佔優勢,但在表現真實世界的複雜細節、豐富色彩漸變、自然陰影和光照效果方面,點陣圖則更有優勢。一張高解析度的點陣照片可以捕捉到極其微小的細節和微妙的色彩變化,這是向量圖難以比擬的。因此,對於攝影、數位繪畫、以及追求照片級真實感的3D遊戲渲染來說,點陣化是不可或缺的環節。

點陣化在不同領域的應用與挑戰

點陣化不僅僅是電腦螢幕顯示的基礎,它還滲透到數位世界的各個角落,扮演著關鍵角色。來看看它在不同領域的應用和可能遇到的挑戰吧!

電腦繪圖與遊戲:即時渲染的基石

在遊戲和3D繪圖領域,點陣化是核心中的核心。你看到的每一個3D模型、每一個光影效果、每一幀動畫,都是透過點陣化技術即時計算並顯示出來的。遊戲引擎會不斷地將3D模型的幾何數據、紋理、光照等資訊,透過前面提到的點陣化流程,快速轉換成2D像素圖像,再輸出到你的螢幕上。這也是為什麼遊戲的「幀率」(FPS,Frames Per Second)如此重要,它代表了點陣化處理的速度。幀率越高,遊戲體驗越流暢。

挑戰:

即時點陣化最大的挑戰在於效能和視覺品質之間的平衡。為了達到高幀率,有時必須犧牲一些細節或精確度,這就可能導致我們前面提到的「鋸齒」問題,尤其是在斜線或曲線邊緣。這讓遊戲開發者不斷尋找更高效、更逼真的點陣化算法和反鋸齒技術。

網頁設計與數位媒體:無處不在的圖像載體

你瀏覽的每一個網頁,上面那些漂亮的圖片、商品照片、Banner廣告,幾乎都是點陣圖格式(JPG、PNG、GIF)。網頁瀏覽器接收到這些圖片檔案後,也是透過點陣化原理將它們顯示在你的螢幕上。社群媒體上分享的照片、各種表情包、影片的每一幀畫面,本質上都是點陣圖的展現。

挑戰:

網頁設計中,點陣圖面臨的主要挑戰是「檔案大小」與「圖片品質」的平衡,以及「響應式設計」的問題。為了讓網頁載入速度快,圖片檔案通常需要被壓縮,這會導致品質下降。而對於不同尺寸的設備(手機、平板、電腦螢幕),同一張點陣圖可能需要準備多種解析度版本,以確保在任何設備上都能清晰顯示,這就增加了開發的複雜性。

印刷與出版:從螢幕到紙張的轉換

在平面設計、印刷與出版行業,點陣化同樣關鍵。設計師在電腦上用向量圖軟體(如Illustrator)設計的Logo或版面,最終如果要印刷出來,也必須經過點陣化。雖然印刷通常會使用更高的DPI來保證細節,但其底層原理仍然是將連續的圖形資訊轉換為離散的墨點。從螢幕上看到的CMYK預覽,到最終的印刷品,都離不開點陣化的概念。

挑戰:

印刷的點陣化主要挑戰在於「解析度」和「色彩管理」。螢幕上看起來很美的圖片,如果解析度不夠高(DPI不足),印出來就會模糊不清。而且螢幕通常使用RGB色彩模式,而印刷使用CMYK,這兩者之間存在色域差異,如何確保點陣化後的顏色在印刷上保持一致,是印刷前預處理的重要環節。

字體渲染:向量字體的螢幕呈現

你電腦裡安裝的各種字體,例如微軟正黑體、思源黑體,它們絕大多數都是「向量字體」(如TrueType、OpenType)。這意味著每個字元都是由數學曲線和路徑來定義的。無論你把字放大到多大,邊緣依然保持平滑。但當這些向量字體要顯示在螢幕上時,它們也必須經過點陣化,轉換成一個個像素點。這時候,為了避免小字號時出現鋸齒,字體渲染會應用專門的「字體平滑」技術(也是一種反鋸齒),讓文字看起來更清晰易讀。

挑戰:

字體點陣化的主要挑戰是如何在不同解析度、不同作業系統下,確保文字的清晰度和美觀度。尤其是在低解析度螢幕上顯示小字號文字時,如何選擇合適的像素點來呈現筆畫,避免模糊或不均勻,是一門大學問。

點陣化的「副作用」:鋸齒與反鋸齒

我們前面一直提到「鋸齒」問題,這簡直是點陣化過程中最常見也最令人頭疼的「副作用」。但別擔心,為了解決這個問題,工程師們發明了各種精妙的「反鋸齒」技術,就像是給數位圖像戴上了一層柔光濾鏡。

鋸齒(Aliasing)的成因

為什麼會出現鋸齒呢?原因其實很簡單。還記得我們說過,點陣圖是由一個個方塊狀的像素組成的嗎?當我們要用這些方形像素來表示一條斜線、一個圓弧,或是任何非水平、非垂直的邊緣時,這些方塊就無法完美地貼合曲線。結果就是,原本應該是平滑的邊緣,就變成了一階一階、像樓梯一樣的形狀,這就是視覺上的「鋸齒」。就像你用樂高積木去拼一個圓形,肯定會看到明顯的階梯狀邊緣。

反鋸齒(Anti-aliasing)技術

反鋸齒的目標,就是盡可能地消除或減輕這種視覺上的鋸齒感,讓圖像邊緣看起來更平滑、更自然。它的基本原理是透過在邊緣像素之間添加一些「半透明」或「過渡色」的像素,模糊化這種生硬的邊界,使得顏色過渡看起來更柔和。這就像是你用一隻毛筆,而不是鋼筆去畫線,筆觸邊緣會有些許暈染,反而顯得更自然。目前主流的反鋸齒技術有很多種,各有優缺點:

1. SSAA (SuperSample Anti-Aliasing) 超級採樣反鋸齒

SSAA可以說是「暴力美學」的代表。它的做法非常直接:先以遠高於最終顯示解析度的倍數來渲染圖像(例如,如果你要顯示1920×1080的畫面,SSAA可能會先渲染3840×2160的圖像),然後再將這個高解析度的圖像縮小到目標解析度。在縮小的過程中,多餘的像素資訊會被平均化,從而產生平滑的邊緣。想像一下,你畫了一張超級大的圖,細節無比豐富,然後再把它縮小成你想要的大小,那些粗糙的邊緣自然就「磨平」了。

- 優點:反鋸齒效果非常出色,邊緣過渡極其平滑,視覺品質高。

- 缺點:對顯示卡效能要求極高,會消耗大量的運算資源,導致幀率顯著下降。因此在即時渲染(例如遊戲)中較少使用,多用於離線渲染或對品質要求極高的專業應用。

2. MSAA (MultiSample Anti-Aliasing) 多重採樣反鋸齒

MSAA是SSAA的一個更聰明、更有效率的變體,也是目前遊戲中最常使用的反鋸齒技術之一。它不像SSAA那樣對整個圖像都進行超採樣,而是只針對多邊形的邊緣進行採樣。MSAA在每個像素內部取多個採樣點,但這些採樣點只負責判斷像素是否被物體覆蓋,而不儲存完整的顏色資訊。當多個採樣點發現它們被不同物體覆蓋時,系統會計算這些採樣點的顏色平均值,並將其應用於該像素,從而平滑邊緣。

- 優點:反鋸齒效果顯著,比SSAA效率高很多,對效能的影響相對較小,廣泛應用於遊戲。

- 缺點:無法處理透明紋理(例如樹葉、鐵絲網)上的鋸齒,因為它只處理幾何邊緣。

3. FXAA (Fast Approximate Anti-Aliasing) 快速近似反鋸齒

FXAA是一種後處理(Post-process)反鋸齒技術。它不像SSAA或MSAA那樣在渲染過程中處理,而是在整個場景渲染完成後,對最終的圖像進行分析,識別出邊緣並進行模糊處理。你可以把它想像成一個濾鏡,直接套用在已經生成的圖像上。

- 優點:對顯示卡效能幾乎沒有負擔,速度非常快,效果立竿見影。可以處理所有類型的鋸齒,包括透明紋理上的。

- 缺點:由於是對整個畫面進行模糊,可能會讓一些細節也變得模糊,有時會顯得畫面整體不夠銳利。效果不如MSAA精細。

4. TAA (Temporal Anti-Aliasing) 時間性反鋸齒

TAA是一種更先進、更複雜的反鋸齒技術,近年來在遊戲中越來越流行。它不僅利用當前幀的資訊,還會利用「上一幀」的資訊來計算反鋸齒。簡單來說,TAA會讓每個像素在不同的幀中,從輕微偏移的位置採樣,然後將這些採樣的結果進行累計和平均。這就好像用多張稍微錯位的照片疊加在一起,從而模糊掉鋸齒。

- 優點:反鋸齒效果非常出色,能夠有效平滑運動物體和靜態物體的鋸齒,尤其對畫面穩定性幫助很大。

- 缺點:可能會導致畫面出現輕微的「殘影」(ghosting)或「模糊」(smearing)現象,尤其是在快速移動時。

所以你看,反鋸齒技術就是在效能和畫面品質之間玩一場精妙的平衡遊戲。設計師和遊戲玩家們,都會根據自己的需求和硬體條件,選擇最適合的反鋸齒方式喔!

我的觀點與實用建議

作為一個長期接觸數位影像和電腦圖形的人,我認為理解點陣化這個概念,對每個人都非常重要,無論你是設計師、攝影師、開發者,還是一般使用者。為什麼呢?

理解圖片放大會模糊的根本原因

這絕對是日常生活中最常遇到的「痛點」之一。當你真的明白點陣圖的本質是由固定數量的像素組成時,你就會知道為什麼一張只有1000×800像素的圖片,在4K螢幕上放大時,會變得像馬賽克一樣。因為每個像素被拉得太大了,已經失去了原有的細節。這也提醒我們,如果要印製高品質的大尺寸圖片,務必要確保原始圖片的解析度足夠高。在拍攝照片或下載圖片時,盡量選擇高畫素、高解析度的版本。

針對不同用途選擇合適的影像格式

明白了點陣圖和向量圖的差異,你就能更好地選擇檔案格式了!

- 如果是照片、複雜的繪圖、需要豐富色彩細節的圖像:請選擇點陣圖格式,例如JPG(適合壓縮後檔案小)、PNG(適合需要透明背景)、TIFF(適合高品質、無損存檔)。

- 如果是Logo、圖示、插畫、文字或任何需要無限放大不失真的圖形:請務必使用向量圖格式,例如SVG(網頁常用)、AI(Adobe Illustrator原生格式)、EPS。這樣你的設計才能經得起各種尺寸的考驗。

許多設計師會先用向量軟體設計Logo,完成後再匯出成不同尺寸和解析度的點陣圖(JPG/PNG)給客戶使用,這就是向量和點陣的最佳結合!

對「螢幕顯示」和「印刷」有正確的預期

螢幕顯示和印刷是兩個截然不同的點陣化應用場景。螢幕用的是RGB色彩,解析度以PPI計算;印刷用的是CMYK色彩,解析度以DPI計算。往往一張在螢幕上看起來色彩鮮豔、細節滿滿的圖片,印出來卻顏色暗沉、細節模糊。這就是因為兩種媒體的特性不同,以及點陣化時所考慮的因素也不同。如果你要印製東西,一定要注意圖片的DPI是否足夠,並且最好進行色彩校準,確保從螢幕到印刷的色彩一致性。

理解硬體在點陣化中的重要性

現在你應該知道,遊戲跑得順不順,畫面夠不夠漂亮,顯示卡(GPU)可真是功不可沒。好的GPU能夠以更快的速度、更高的精度完成點陣化任務,並支援更複雜、更逼真的著色和反鋸齒技術。所以,當你考慮升級電腦或選購遊戲主機時,顯示卡的性能絕對是影響視覺體驗的關鍵因素之一。

總之呢,點陣化並不是一個遙不可及的技術術語,它就在我們日常數位生活中的每一個角落。理解它,能夠幫助我們更好地使用和欣賞數位影像,做出更明智的選擇,甚至提升我們的視覺素養喔!

常見問題與解答

點陣圖可以完美地轉換成向量圖嗎?

唉,這可是很多人夢寐以求的功能呢!但很可惜,答案通常是「不」。

為什麼呢?因為點陣圖儲存的是每個像素的顏色資訊,而沒有儲存任何關於形狀、線條的數學公式。這就像你有一張畫好的彩色積木圖(點陣圖),但你不知道它最初是根據什麼樣的藍圖(向量圖)拼出來的。要把積木圖變回藍圖,電腦必須「反推」這些像素點的排列,猜測出它們原本可能是哪種幾何形狀、哪種曲線。

雖然市面上有一些軟體聲稱可以將點陣圖「向量化」(Vectorization),它們通常是透過「描邊」或「追蹤」的方式來實現的。這些工具會分析點陣圖中顏色邊界的變化,然後嘗試用向量曲線來「擬合」這些邊界。對於一些簡單、顏色區塊分明的Logo或圖示,效果可能還不錯,甚至可以達到不錯的近似效果。但對於複雜的照片、漸層豐富的圖像,或者精細的藝術作品,轉換後的向量圖往往會損失大量細節,變得生硬、不自然,甚至出現奇怪的形狀或斷裂的線條。

所以,如果你手邊只有一張低解析度的點陣圖,想要完美地放大而不失真,最可靠的方法還是重新繪製或尋找原始的向量檔案。這也是為什麼專業設計師在設計Logo時,都會強烈建議客戶保留原始的向量格式檔案。

為什麼我的圖片在螢幕上看很清楚,印出來卻模糊?

這是一個非常常見的問題,也是前面我們提到「PPI」和「DPI」概念混淆的結果。

你在螢幕上看到的圖片清晰度,是由「像素數量」和「螢幕PPI」共同決定的。舉例來說,一張1920×1080像素的圖片,在你的全高清螢幕(大約96 PPI)上可能看起來很清晰,因為圖片的像素數量和螢幕的像素點是大致匹配的。

但是,當你把這張圖片印出來時,情況就變了。印表機的衡量標準是DPI(點密度),而且高品質的印刷通常要求更高的DPI,例如300 DPI甚至更高。這意味著在每英吋的紙張上,印表機需要噴灑300個或更多的墨點。如果你那張1920×1080的圖片,拿去以300 DPI的標準印刷,它能列印出的物理尺寸會非常小:

- 寬度:1920 像素 / 300 DPI = 6.4 英吋

- 高度:1080 像素 / 300 DPI = 3.6 英吋

如果你的目標是印一張A4大小(約8.3 x 11.7 英吋)的照片,那這張圖片的像素數量遠遠不夠,它會被強制拉伸,導致每個墨點變大、顏色過渡不自然,最終看起來就會非常模糊。這就是「解析度不足」的經典案例。

所以,要確保印刷品質,你需要確保原始圖片的像素數量足夠大,足以在高DPI下支撐你想要的物理印刷尺寸。

點陣化會影響檔案大小嗎?

會的,而且影響非常大!點陣化是將連續的圖形資料轉換為離散的像素點,而每個像素點都需要儲存顏色資訊(例如紅、綠、藍三個通道的值),有時還會包含透明度資訊。

一張點陣圖的檔案大小,主要取決於以下幾個因素:

- 像素數量(解析度):像素越多,需要儲存的資訊就越多,檔案自然越大。一張4K解析度的圖片(約800萬像素)的檔案大小,會遠大於一張高清解析度(約200萬像素)的圖片。

- 色彩深度(位元深度):每個像素能儲存多少種顏色資訊。例如,8位元色彩可以表示256種顏色,而24位元真彩色則可以表示約1670萬種顏色。色彩深度越高,每個像素佔用的儲存空間就越大。

- 壓縮方式:

- 無損壓縮:例如PNG、TIFF(某些模式),它們在壓縮時不會丟失任何像素資訊,解壓縮後能完全還原原始圖像。檔案相對較大。

- 有損壓縮:例如JPG,它在壓縮時會丟失一些人眼不易察覺的資訊,以換取更小的檔案大小。壓縮率越高,檔案越小,但圖像品質也會有所下降。這就是為什麼JPG圖片在多次編輯和儲存後,品質會變差的原因。

因此,當你將一張向量圖點陣化時,你實際上是為它「設定」了一個固定的像素數量和色彩深度,從而決定了它的檔案大小。這個點陣化過程是不可逆的,一旦轉換為點陣圖,再放大就會失真了。

GPU在點陣化中扮演什麼角色?

GPU(Graphics Processing Unit),也就是我們常說的「顯示卡核心」,在點陣化過程中扮演著絕對的核心角色,可以說是點陣化的「發動機」和「超級工程師」。

你知道嗎,GPU的設計理念與CPU(中央處理器)大相徑庭。CPU擅長處理複雜的邏輯判斷和串行任務,而GPU則擅長處理大量簡單、重複的並行計算。點陣化恰好就是一個極度適合並行處理的任務——因為每個像素的顏色計算,在很大程度上是可以獨立進行的。

GPU內部有成千上萬個小的處理單元(稱為核心或流處理器),它們可以同時對數百萬個像素點進行幾何轉換、像素採樣、著色計算等操作。這種大規模的並行處理能力,讓GPU能夠以每秒數十幀、數百幀的速度完成整個點陣化流程,從而實現即時、流暢的3D渲染。

沒有強大的GPU,我們今天所享受到的高清遊戲、流暢的CAD設計、甚至是快速的影片編輯,都將難以實現。可以說,GPU的發展,極大地推動了點陣化技術的進步,也改變了我們與數位世界的互動方式。

像素密度(PPI/DPI)跟點陣化有什麼關係?

像素密度(PPI,Pixels Per Inch)和點密度(DPI,Dots Per Inch)與點陣化有著密不可分的關係,它們是理解點陣化品質的關鍵指標。

在螢幕顯示方面,點陣化後的圖像最終會顯示在螢幕上。螢幕的PPI決定了在單位物理尺寸內,有多少個像素點。如果你有一張1000×1000像素的點陣圖,在一個PPI很高的手機螢幕上看,它可能只佔用很小的物理空間,但看起來會非常清晰細膩。而在一個PPI相對較低的電腦螢幕上,它可能看起來更大,但會顯得比較粗糙。

在印刷方面,點陣化後的圖像需要轉換成墨點來呈現。印表機的DPI決定了它每英吋能噴灑多少個墨點。為了達到高品質印刷,印表機需要從點陣圖中讀取足夠的像素資訊來填充這些墨點。如果點陣圖的原始像素密度不足以滿足目標DPI,那麼點陣化後再進行印刷,就會出現模糊和細節丟失。通常來說,螢幕圖像的PPI可能在72-150左右,而印刷則需要300 DPI以上,這就要求原始點陣圖的像素數量要大得多。

所以,無論是PPI還是DPI,它們都直接影響了點陣化圖像在實際顯示或印刷時的視覺品質。更高的密度意味著更多的細節和更平滑的呈現,而這也需要原始點陣圖有足夠的像素數量來支持。