細菌是哪一界:從生命分類的演進看細菌的獨特地位

這陣子,我跟幾個朋友聊到生物學,突然有人冒出一個問題:「欸,細菌到底是哪一界啊?感覺它們好像無所不在,但又不像植物或動物那麼好歸類耶!」這個問題看似簡單,卻讓我意識到,即便我們日常生活常常聽到「細菌」這個詞,真正要搞清楚它們在生物分類上的定位,其實牽涉到一整個生命科學發展的精采歷史呢!

那麼,細菌究竟是哪一界呢? 最直接且精準的答案是:根據現代主流的「三域分類系統」,細菌主要歸屬於「細菌域」(Domain Bacteria)中的「細菌界」(Kingdom Bacteria)。而在過去曾經廣泛使用的「五界分類系統」中,它們則是被劃歸為「原核生物界」(Kingdom Monera)。是不是有點複雜?別擔心,我會一步步帶你深入了解這背後的故事,保證讓你對這個微觀世界的霸主有更清晰的認識!

Table of Contents

深化探索:生命的分類系統是怎麼演進的?

要了解細菌的歸屬,我們得先從生物分類學的演進說起。早期的人們很直觀地將生命分為兩大類:植物和動物。這就是最原始的「兩界說」。但隨著顯微鏡的發明,一個全新的微觀世界被打開了,許多既不像植物也不像動物的生物被發現,像是變形蟲、草履蟲這類,該怎麼辦呢?

於是,到了19世紀,德國生物學家恩斯特·海克爾(Ernst Haeckel)提出了「三界說」,在動物界和植物界之外,新增了「原生生物界」(Protista),將那些單細胞的、結構相對簡單的生物納入其中。這大大推進了我們對微觀生命的理解。

不過,真正對細菌分類產生重大影響的是20世紀中葉,美國生態學家羅伯特·懷特克(Robert Whittaker)在1969年提出的「五界分類系統」。這個系統可說是在生物學界產生了廣泛而深遠的影響,將生命分為:

- 植物界(Plantae):多細胞,光合自養。

- 動物界(Animalia):多細胞,異養,能運動。

- 真菌界(Fungi):多細胞或單細胞,異養,細胞壁含幾丁質。

- 原生生物界(Protista):單細胞或簡單多細胞,真核生物,多樣性高。

- 原核生物界(Monera):單細胞,原核生物,包含細菌和藍綠菌等。

在五界系統裡,細菌就被明確地放在了「原核生物界」裡。因為那時候科學家們普遍認為,所有沒有細胞核和膜狀胞器的生物,都應該歸為一類。這個分類方法在很長一段時間內都是主流,也是許多人從小在生物課本上學到的基礎知識喔!

然而,科學的進步從不停歇。隨著分子生物學技術,特別是基因定序技術的發展,科學家們開始發現,雖然五界說提供了很好的框架,但「原核生物界」內部其實存在著巨大的差異,遠比想像中要複雜得多!

細菌:一個沒有細胞核的微觀世界主宰者

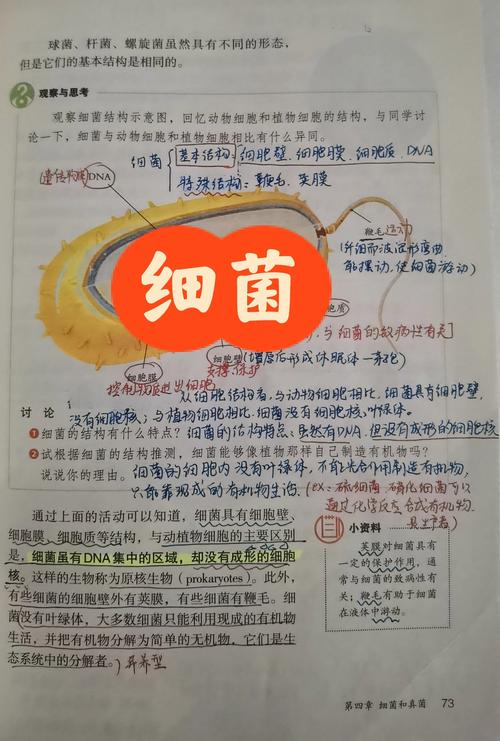

談到細菌,就不能不提到它們最根本的特徵:它們是「原核生物」。那什麼是原核生物呢?簡單來說,原核生物是地球上最古老、最原始的細胞類型之一。它們的細胞結構相當簡單,最主要也最關鍵的特點就是:

- 沒有真正的細胞核: 這點是它們與真核生物最顯著的區別。它們的遺傳物質(DNA)不像真核生物那樣被核膜包裹在細胞核裡,而是自由地漂浮在細胞質中,通常是一個環狀的DNA分子。

- 缺乏膜狀胞器: 除了細胞膜之外,原核細胞內部沒有像粒線體、葉綠體、內質網、高爾基體等這些由膜包圍的複雜胞器。這也讓它們的內部結構顯得相對「空曠」。

- 細胞尺寸小: 通常只有1到10微米,比真核細胞小得多。

- 細胞壁存在: 大多數細菌都有堅韌的細胞壁,提供保護和支持。

- 通過二分裂方式繁殖: 這是一種無性繁殖方式,速度快,使得細菌能迅速增殖。

為了讓大家更清楚地理解原核生物和真核生物的根本差異,我特別整理了一個比較表格,相信能讓你看得更明白:

| 特徵 | 原核生物(Prokaryotes) | 真核生物(Eukaryotes) |

|---|---|---|

| 細胞核 | 無,DNA自由存在於細胞質(擬核區) | 有,DNA被核膜包裹在細胞核內 |

| 膜狀胞器 | 無(如粒線體、葉綠體、內質網等) | 有(如粒線體、葉綠體、內質網、高爾基體等) |

| DNA形式 | 環狀,通常只有一個主染色體,可能有質體 | 線狀,多個染色體 |

| 核糖體 | 較小(70S) | 較大(80S) |

| 細胞尺寸 | 通常1-10微米 | 通常10-100微米 |

| 細胞壁 | 多數有,主要成分為肽聚糖 | 植物和真菌有(植物為纖維素,真菌為幾丁質),動物無 |

| 代表生物 | 細菌、古細菌 | 動物、植物、真菌、原生生物 |

看到了嗎?這些差異可不是小事,它們反映了生命演化路徑上的兩條截然不同的主線呢!

劃時代的變革:三域分類系統的誕生

雖然五界系統在當時已經是個巨大的進步,但隨著科學家們對生命起源和演化關係的理解越來越深入,特別是分子生物學技術的飛速發展,一個更為精確、更能反映演化親緣關係的分類系統應運而生,那就是美國微生物學家卡爾·沃斯(Carl Woese)在1970年代提出的「三域分類系統」。

沃斯教授和他的團隊沒有從傳統的形態學角度去分類,而是開創性地利用了「核糖體RNA(rRNA)」的序列進行比較分析。為什麼選擇rRNA呢?因為rRNA是所有細胞中都存在、功能高度保守(也就是在演化過程中變化很小)、且序列足夠長的分子,非常適合用來追溯遠古的演化歷史。這就像是找到了一本所有生命都帶有的「遺傳護照」,上面記錄著它們的家族淵源。

透過大量的rRNA序列比對,沃斯教授震驚地發現,那些原本被認為是同一類「原核生物」的微生物,實際上可以分成兩大類,它們在分子層面上的差異甚至比原核生物和真核生物之間的差異還要大!這兩大類就是:

- 細菌(Bacteria):這就是我們通常所說的「真細菌」,包括絕大多數我們熟知的細菌,比如大腸桿菌、肺炎鏈球菌等。它們的細胞壁含有肽聚糖。

- 古細菌(Archaea):這是一群非常特殊的原核生物,雖然在外觀上和細菌很像,但它們的分子組成,特別是細胞膜的脂質結構和核糖體RNA序列,卻與真核生物有著更近的親緣關係!許多古細菌都能在極端環境下生存,像是溫泉、鹽湖、深海熱泉等。

這項發現顛覆了傳統的認知,沃斯教授因此提出了一個全新的、更高級別的分類單位——「域」(Domain),將地球上的所有生命劃分為三個「域」:

- 細菌域(Domain Bacteria):包含了所有「真細菌」。

- 古細菌域(Domain Archaea):包含了所有「古細菌」。

- 真核生物域(Domain Eukarya):包含了所有具有細胞核和膜狀胞器的生物,也就是我們前面提到的植物、動物、真菌和原生生物。

這就是目前學術界普遍接受的生命分類體系!所以在現代分類學中,當我們問「細菌是哪一界」時,更精確的回答會是「它屬於細菌域」,而域之下則還有界、門、綱、目、科、屬、種等更細的層級。這種分類方式更能反映生命的演化關係,也讓我們對地球上生命的多樣性有了更深刻的理解。這真的是一個超酷的發現,徹底改變了我們看待生命樹的方式!

真細菌與古細菌:看似相似,實則大不同

我知道很多人會好奇,既然真細菌和古細菌在外觀上都屬於原核生物,又那麼小,為什麼一定要把它們分開呢?而且古細菌的名字裡還有個「細菌」,是不是很容易搞混啊?的確,它們在形態上確實很難區分,都需要顯微鏡才能看到,也都沒有細胞核。但就像前面提到的,它們在「內在」的分子層面可是截然不同的!

以下是一些主要的區別,這也是為什麼它們會被劃分到不同的「域」:

- 細胞壁組成: 這是最經典的區別之一。絕大多數真細菌的細胞壁都含有「肽聚糖」(peptidoglycan),這是細菌細胞壁特有的成分,也是許多抗生素的作用靶點。而古細菌的細胞壁則不含肽聚糖,它們可能有假肽聚糖、蛋白質、糖蛋白或多醣等構成的細胞壁。

- 細胞膜脂質: 這是另一個關鍵差異。真細菌和真核生物的細胞膜脂質主要是直鏈脂肪酸,通過酯鍵與甘油結合。而古細菌的細胞膜脂質則是支鏈的異戊二烯,通過醚鍵與甘油結合。這種醚鍵結構讓古細菌的細胞膜在極端環境下(如高溫、強酸強鹼)更加穩定,這也解釋了為什麼它們很多都是「極端微生物」。

- 核糖體RNA(rRNA)序列: 這就是沃斯教授用來區分的「金標準」。雖然都是核糖體,但它們的rRNA序列在演化上存在顯著差異,古細菌的rRNA序列更接近真核生物,而非真細菌。

- 基因表現機制: 古細菌的基因轉錄(DNA轉錄成RNA)和翻譯(RNA合成蛋白質)機制,包括RNA聚合酶的結構和許多轉錄因子,都與真核生物更為相似,而與真細菌有明顯不同。

- 生存環境: 雖然現在我們知道真細菌和古細菌都廣泛存在於各種環境中,但古細菌最初是因為在極端環境中的發現而引人注目,例如嗜熱菌、嗜鹽菌、產甲烷菌等。這也間接反映了它們特殊的細胞結構和代謝機制。

所以你看,雖然「古細菌」這個名字容易誤導,讓大家覺得它們是「古老的細菌」,但從演化關係和分子結構來看,它們與真細菌其實是兩條獨立的演化分支。這種區分不僅是為了分類的精確性,更是為了讓我們能更好地理解生命起源和早期演化的多樣性。

細菌在地球生態系中的關鍵角色

不論它們被歸在哪一界或哪一域,細菌作為原核生物,其在地球生態系中的重要性絕對是超乎你想像的!它們雖然微小,卻是維持地球生命運轉不可或缺的力量。

- 驚人的多樣性: 細菌的形態多樣(球狀、桿狀、螺旋狀等),代謝方式更是五花八門。它們可以是自養的(像光合細菌,能利用光能製造養分),也可以是異養的(分解有機物),甚至還有化學自養的(利用無機物氧化獲取能量)。這種多樣性讓它們能適應幾乎所有能想像到的環境,從冰川到火山,從土壤到深海,甚至在我們的身體內部,它們都無處不在。

- 地球化學循環的推手: 細菌是地球上許多重要元素循環的關鍵參與者,例如:

- 氮循環: 固氮細菌能將空氣中的氮氣轉化為植物可利用的含氮化合物;硝化細菌和反硝化細菌則參與了氮化合物在土壤和水體中的轉化,對農業生產和環境保護至關重要。

- 碳循環: 細菌是主要的分解者,能將動植物遺骸和廢物分解成二氧化碳和水,將碳元素歸還給環境,供植物重新利用。

- 硫循環和磷循環: 細菌同樣在這些元素循環中扮演重要角色。

- 共生關係的建立者: 我們的身體就是一個巨大的細菌共生體!人體腸道中的數萬億細菌組成了腸道菌群,它們幫助我們消化食物、合成維生素(如維生素K和B族維生素)、訓練免疫系統、甚至影響情緒和行為。在自然界中,許多動植物也與細菌建立共生關係,例如豆科植物根瘤菌的固氮作用。

- 工業與醫學的應用: 細菌在許多領域都有廣泛應用。在工業上,它們可用於生產抗生素、酵素、維生素、酒精、醋等。在環境工程中,細菌可以用來處理污水、分解污染物。在醫學研究上,大腸桿菌等細菌是重要的模式生物,用於基因工程、藥物生產等。

- 疾病的根源: 當然,我們不能忽略細菌的負面影響。許多細菌是病原體,會引起各種疾病,如肺炎、結核病、霍亂、食物中毒等。這也是為什麼我們需要發展抗生素和疫苗來對抗它們。

從這個角度來看,細菌不僅僅是一個分類學上的概念,更是地球生態系統運轉的核心力量。它們的存在和活動,直接影響著地球的生命形式、環境健康乃至人類福祉,真的是既迷人又令人敬畏!

我的觀點:從分類看見生命演化的奧秘

對我來說,學習生物分類學,特別是細菌這種不斷演進的分類體系,其實是一種非常深刻的體驗。它不僅僅是把生物貼上標籤那麼簡單,它更像是一扇窗,讓我們得以窺見生命演化的漫長歷程和其中的奧秘。

想想看,從最早的兩界說到現在的三域系統,每一次的分類變革,都源於科學家們對生命本質更深層次的理解和新技術的應用。這充分說明了科學知識本身就是動態的、不斷修正和深化的過程。過去我們認為「原核生物」就是一類,結果發現它們內部差異巨大,硬生生分成了兩個「域」,這不就告訴我們,不能光看表面,更要深入到分子層面去探究生命的親緣關係嗎?

這種分類的演進,也讓我更加意識到地球上生命形式的驚人多樣性,以及它們之間錯綜複雜的演化關係。細菌和古細菌雖然都是原核生物,但它們各自在地球演化史上開闢了獨特的生存之路,發展出了各自精妙的分子機制。它們的存在,讓我們能追溯到共同祖先的久遠時代,去想像生命最初是如何誕生的,又是如何分化出如此多樣的生命形態。

所以,當我們再提到「細菌是哪一界」這個問題時,它不再只是一個單純的知識點,而是一個引子,引導我們去探索生物學的深度,去思考生命演化的偉大和奧妙。這真的是一個充滿活力的學科領域,總有新的發現等著我們去揭示!

常見問題與深入解答

Q1: 細菌是不是微生物?

A: 是的,細菌是典型的微生物。

「微生物」是一個非常廣泛的術語,泛指所有肉眼無法直接看見的微小生物。這個範疇非常大,包含了細菌、古細菌、真菌(如酵母菌、黴菌)、原生生物(如變形蟲、草履蟲)、以及病毒(雖然病毒在嚴格意義上不被認為是「生命體」,但通常也歸於微生物研究範疇)。

細菌的體積通常只有幾微米大小,需要藉助顯微鏡才能觀察,完全符合微生物的定義。它們是地球上數量最多、分佈最廣的微生物群體之一,在各類環境中扮演著不可或缺的角色。

Q2: 細菌、病毒、真菌有什麼不同?

A: 細菌、病毒和真菌都是微生物,但它們在生物學特性、結構和繁殖方式上都有根本性的差異。

-

細菌(Bacteria):

- 生物分類: 屬於「細菌域」,是單細胞的原核生物。

- 結構: 具有細胞壁、細胞膜、細胞質,但不具備細胞核和膜狀胞器。擁有自己的核糖體和完整的新陳代謝系統。

- 繁殖方式: 主要透過二分裂進行無性繁殖。

- 生存方式: 大多數能獨立生存,有許多是自由生活或共生,少數是寄生性病原體。

- 大小: 通常約1-10微米。

- 治療: 細菌感染通常可以用抗生素治療(但存在抗生素抗藥性問題)。

-

病毒(Viruses):

- 生物分類: 不屬於任何「域」或「界」,因為它們沒有細胞結構,被視為「非細胞生命形式」或「介於生命與非生命之間」。

- 結構: 非常簡單,由遺傳物質(DNA或RNA)和蛋白質外殼(衣殼)組成,有的外面還有一層脂質膜(外套膜)。它們沒有細胞器,沒有自己的新陳代謝能力。

- 繁殖方式: 必須感染宿主細胞,利用宿主細胞的複製機制來進行繁殖。

- 生存方式: 絕對細胞內寄生,離開宿主細胞無法存活和繁殖。

- 大小: 通常約20-300奈米,比細菌小得多。

- 治療: 病毒感染通常用抗病毒藥物治療,抗生素對病毒無效。

-

真菌(Fungi):

- 生物分類: 屬於「真核生物域」中的「真菌界」。

- 結構: 既有單細胞形式(如酵母菌),也有多細胞形式(如黴菌、菇類)。它們是真核生物,具有細胞核、膜狀胞器和細胞壁(主要成分是幾丁質,而非細菌的肽聚糖)。

- 繁殖方式: 可透過孢子、出芽、斷裂等方式繁殖,有性或無性生殖兼具。

- 生存方式: 主要為腐生或寄生,是重要的分解者。

- 大小: 單細胞真菌大小與細菌相近,多細胞真菌則肉眼可見。

- 治療: 真菌感染(如香港腳、灰指甲)用抗真菌藥物治療。

總結來說,細菌是原核細胞,能獨立生活;病毒是非細胞結構,必須寄生;真菌是真核細胞,多數為腐生或寄生。

Q3: 為什麼細菌這麼重要?

A: 細菌的重要性體現在它們是地球生態系統的基石、生物演化的活化石,以及與人類健康和產業息息相關的微小生命。

首先,細菌是地球上最古老、最普遍的生命形式之一,它們參與了地球早期大氣和地質環境的塑造,為更複雜生命的出現奠定了基礎。它們的數量龐大,基因多樣性極高,代表了地球生命演化史上的重要分支。

在生態系統中,細菌扮演著不可替代的關鍵角色。它們是主要的分解者,能將有機廢物和死亡生物的複雜分子分解為簡單的無機物,實現物質的循環利用。如果沒有細菌,地球上的碳、氮等重要元素循環將會停滯,整個生態系統會被有機廢物淹沒。同時,某些細菌還是重要的生產者(如光合細菌),或參與固氮作用,將大氣中的氮氣轉化為生物可利用的形式,直接影響著植物的生長和地球的生產力。

對人類而言,細菌更是「亦敵亦友」。我們的消化系統、皮膚表面都棲息著龐大的益生菌群,它們幫助消化、合成維生素、抵抗病原體,對維持人體健康至關重要。在工業上,細菌被廣泛應用於食品發酵(如優格、泡菜)、藥物生產(如胰島素、抗生素)、污水處理等。當然,我們也必須正視病原菌引起的感染和疾病,這促使醫學界不斷研發新的診斷和治療方法。

因此,細菌不僅僅是生物分類學上的一個概念,更是地球生態平衡、生物多樣性、甚至人類文明發展的重要參與者。

Q4: 「原核生物界」這個詞還會用到嗎?

A: 雖然「三域分類系統」是目前主流的學術共識,但「原核生物界」這個詞在某些語境下,特別是在描述歷史分類系統或簡化概念時,仍然可能被提及或使用。

在嚴謹的科學研究和高階生物學教學中,我們現在會更傾向於使用「細菌域」和「古細菌域」來精確地指代這兩大群原核生物。因為「原核生物界」(Monera)這個概念,已經被沃斯教授的發現證明是個「人為的集合」,其內部成員(真細菌和古細菌)的親緣關係並不像人們之前想像的那麼近。

然而,在一些基礎教育、科普讀物或者非專業領域的討論中,為了簡化概念,或者當重點不在於強調細菌和古細菌的區別時,「原核生物」這個詞仍然是一個非常有用的描述性術語,用來指代所有沒有細胞核和膜狀胞器的細胞。而當提到歷史上的「五界系統」時,「原核生物界」自然也是不可避免會出現的詞彙。

所以,並非說「原核生物界」這個詞就完全消失了,而是說它的「分類學地位」已經被更精確的「域」的概念所取代,但作為一個描述性詞語,或在特定歷史背景下,它依然有其存在的價值。

Q5: 細菌都是有害的嗎?

A: 絕對不是!這是一個非常常見的誤解。事實上,絕大多數細菌對人類和地球環境都是無害甚至有益的。

當我們提到細菌時,腦海中可能第一時間浮現的是「病菌」、「感染」、「生病」這些詞彙。媒體和教育常常聚焦於那些會引起疾病的少數病原菌,這無形中強化了「細菌=壞東西」的印象。然而,這就像說「所有動物都是老虎一樣兇猛危險」一樣,是非常片面的。

現實是,地球上只有極少數的細菌種類會引起人類或動植物的疾病。絕大部分的細菌在生態系統中扮演著至關重要的正面角色,例如:

- 益生菌: 我們的腸道、皮膚和黏膜上都定植著數萬億的益生菌。它們幫助消化食物、合成維生素、分解毒素、訓練免疫系統,甚至可以抵抗有害細菌的入侵,對維持我們的健康功不可沒。

- 環境衛士: 前面提到的,細菌是地球上最主要的分解者。它們能分解死亡的生物體和有機廢物,將營養物質歸還給土壤和水體,維持生態系統的平衡。沒有它們,地球將會被有機廢物堆滿。

- 生物地球化學循環的關鍵: 細菌在氮循環、碳循環、硫循環等元素循環中發揮核心作用,這些循環是地球上所有生命得以存續的基礎。

- 工業與農業幫手: 細菌被廣泛應用於食品工業(發酵)、醫藥生產(抗生素、疫苗)、生物燃料、廢水處理、生物修復等領域。在農業中,固氮細菌能增加土壤肥力,減少化肥使用。

所以,下次聽到「細菌」這個詞,不妨想想它們在地球上默默付出的貢獻,而不是只停留在它們可能導致疾病的負面印象。它們是我們這個星球上不可或缺的居民,是維持生命運轉的無名英雄!