脛骨在哪裡:深度解析小腿主要骨骼的位置、功能與常見健康問題

欸,你是不是也有過這樣的經驗?跑步跑久了,或是走路一不小心,小腿前面那根骨頭就撞到了,痛得你當場跳起來,心裡想著:「天啊,這根骨頭到底叫什麼名字?它究竟在哪裡啊?」別擔心,這種疑問超級常見的!今天我們就來好好聊聊這根支撐我們日常活動的超級英雄——脛骨,徹底搞懂「脛骨在哪裡」這個問題,還有它在我們身體裡扮演的多重角色!

快速明確地說,脛骨就位於我們的小腿前方,是小腿兩根長骨中,直徑最大、最粗壯的那一根,俗稱「小腿迎面骨」。它從膝蓋下方一路延伸到腳踝,是我們身體下肢承重最主要的骨頭之一。當你用手摸摸小腿正前方,那塊堅硬、可以清楚摸到的骨頭,沒錯,就是它!

Table of Contents

脛骨,究竟在哪裡呢?更精確的解剖定位

要講清楚脛骨在哪裡,我們得從它的「鄰居」和「地標」說起。想像一下,你的小腿就像一個圓柱體,脛骨就穩穩地佔據了這個圓柱體的前內側。它的位置可說是相當「顯眼」喔!

- 從膝蓋往下看: 脛骨的上端與大腿的股骨連接,形成了我們重要的膝關節。你膝蓋下方摸到那兩個突起的「平台」,就是脛骨的「脛骨平台」,它負責承受來自股骨的重量。

- 小腿的中段: 這是脛骨的主體部分,你可以很清楚地摸到它那道鋒利的「脛骨前緣」,也就是大家俗稱的「小腿迎面骨」。這個部分幾乎沒有肌肉覆蓋,所以一不小心撞到就特別痛,那個痛感真是讓人永生難忘啊!

- 一直到腳踝: 脛骨的下端呢,則向下延伸,與腳部的距骨(talus)和旁邊的腓骨(fibula)共同組成了我們的踝關節。脛骨的內側向下突出形成了一個骨性隆起,我們稱之為「內踝」(medial malleolus),也就是你腳踝內側摸到的那個明顯的骨頭。

簡而言之,脛骨就像是小腿的「中流砥柱」,從膝蓋到腳踝,它一路承擔著我們的體重,並協助完成各種下肢運動。它的存在感,絕對是重量級的!

脛骨的「超級」任務:為什麼它這麼重要?

光知道脛骨在哪裡可不夠,我們還得了解它為什麼如此重要。這根看起來不怎麼起眼的骨頭,在我們日常生活中可是扮演著多重「超級英雄」的角色喔!

1. 承重與支撐:你身體的「鋼鐵支柱」

脛骨是下肢主要的承重骨。想像一下,我們每天走路、跑步、跳躍,甚至只是簡單地站著,身體大部分的重量都必須透過股骨傳遞到脛骨,再由脛骨傳遞到腳踝和足部。如果沒有脛骨,我們根本就無法直立行走,更別提那些複雜的運動了。它的堅韌和粗壯,就是為了承受這些巨大的壓力而設計的,簡直就是我們下肢的「鋼鐵支柱」!

2. 運動與平衡:靈活行動的關鍵

雖然脛骨本身不動,但它卻是許多肌肉和韌帶的附著點。例如,我們小腿前方的脛骨前肌,以及後方的腓腸肌和比目魚肌,都依附在脛骨上。這些肌肉透過收縮和放鬆,帶動腳踝和足部的運動,讓我們能夠完成走路、跑步、跳躍、站立和維持平衡等動作。沒有脛骨,這些動作就無從談起,我們也就失去了靈活行動的能力。

3. 保護作用:內部的「防護罩」

雖然脛骨前緣沒有什麼肌肉覆蓋,容易受傷,但在脛骨周圍,它還是能為一些重要的神經和血管提供一定的保護作用。它就像一個天然的「防護罩」,將這些脆弱的組織包裹在其中,避免它們受到外部的直接衝擊。

4. 血液製造:骨髓的「秘密基地」

跟其他長骨一樣,脛骨內部也含有骨髓。骨髓可是我們身體製造血液細胞的「秘密基地」喔!紅血球、白血球、血小板,這些維持生命的重要細胞都從這裡誕生。所以,脛骨不僅支撐身體,還參與了我們身體最基本的生理機能,是不是很厲害?

脛骨常見的「煩惱」與健康問題

正因為脛骨肩負如此重要的任務,一旦它出了問題,對我們的日常活動影響可就大了。下面我們來談談脛骨可能遇到的一些常見「煩惱」和健康問題,這樣你就能更了解如何保護它了!

1. 脛骨骨折:最直接的傷害

脛骨骨折是下肢最常見的骨折之一,原因多種多樣,從高能量創傷(像是車禍、高處墜落)到低能量創傷(例如運動過度造成的疲勞性骨折)都有可能。脛骨骨折的症狀非常明顯,包括劇烈疼痛、局部腫脹、瘀青、變形,以及無法承重或活動。

根據骨科臨床經驗,開放性脛骨骨折(骨頭刺穿皮膚)更是需要緊急處理的狀況,因為感染的風險非常高。而疲勞性骨折,常見於長跑選手、軍人或舞者,他們因為重複性的微創傷而導致骨頭內部產生細小的裂縫,初期可能只是隱隱作痛,但若不加注意,可能發展成完全骨折。

一旦懷疑脛骨骨折,務必立刻就醫,醫生會透過X光、CT或MRI等影像檢查來確認診斷,並根據骨折的類型和嚴重程度,決定保守治療(石膏固定)或手術治療(骨釘、鋼板固定)。

2. 脛骨疼痛症候群(Shin Splints):跑者的夢魘

這大概是最多人會遇到的脛骨問題了,尤其是在運動愛好者之間非常普遍,俗稱「跑者小腿痛」或「脛骨痛」。它的主要特徵是小腿內側或前方的疼痛,通常在運動開始時出現,休息後緩解,但隨著運動量的增加,疼痛可能持續或加劇。

成因通常包括:

- 過度訓練: 短時間內突然增加運動強度、時間或距離。

- 鞋具不當: 舊鞋、支撐不足或不適合腳型的鞋子。

- 生物力學問題: 足弓塌陷(扁平足)、高弓足、小腿肌肉不平衡、步態異常等。

- 訓練地面: 在過於堅硬的地面(如柏油路、水泥地)上跑步。

處理脛骨疼痛症候群的關鍵在於休息、冰敷、伸展小腿肌肉、更換合適的運動鞋,並在恢復後循序漸進地增加運動量。有時候,物理治療師會建議進行特定的肌肉強化和平衡訓練。

3. 脛骨結節骨軟骨炎(Osgood-Schlatter Disease):青少年的成長痛

這個病症主要影響青少年,尤其是那些活躍於運動的男孩子。它的特徵是膝蓋下方,脛骨上端的一個突起(脛骨結節)出現疼痛、腫脹,有時還會摸到一個硬塊。這是因為青少年骨骼發育未完全,脛骨結節上的髕韌帶在劇烈運動中反覆牽拉,導致局部發炎、骨化不完全。

雖然聽起來有點嚇人,但Osgood-Schlatter Disease通常是自限性的,意味著隨著骨骼發育成熟,症狀會自然消失。治療主要包括休息、冰敷、避免劇烈運動,以及物理治療來緩解疼痛和加強周圍肌肉。這可不是一般意義上的「成長痛」喔,如果你的孩子有類似症狀,還是建議給醫生評估一下比較安心。

如何「好好愛護」你的脛骨?日常保養與預防

既然我們都知道脛骨在哪裡,也明白它有多重要,那麼,日常生活中我們該如何「好好愛護」它,避免上述那些「煩惱」找上門呢?這裡有幾個我的小建議,希望對你有幫助!

1. 循序漸進的運動訓練:別求快,求穩!

這是最重要的一點!無論你是運動新手還是老手,增加運動量或強度都必須循序漸進。例如,如果你是跑者,不要一下子從每天跑3公里跳到10公里。身體需要時間去適應新的負荷,肌肉和骨骼才能逐漸變得更強壯。一般來說,「10%法則」是個不錯的參考,也就是每週增加的運動量不超過前一週的10%。

2. 選擇合適的鞋具:腳的「第二層皮膚」

一雙好的運動鞋,就像你腳的「第二層皮膚」,能提供足夠的緩衝和支撐。不同腳型(扁平足、高弓足)和不同運動有不同的鞋子需求。定期檢查你的運動鞋,如果鞋底磨損嚴重、緩震功能下降,那就該換新了。通常運動鞋的壽命大約在500-800公里跑步里程左右,或者使用一年左右就該考慮更換了。

3. 加強小腿肌肉力量與柔韌性:強健的「防護網」

強壯而有彈性的小腿肌肉是脛骨的最佳「防護網」。你可以多做一些小腿肌肉的強化運動,例如提踵(踮腳尖)、弓箭步等。同時,別忘了拉伸小腿肌肉,特別是腓腸肌和比目魚肌,這能增加肌肉的柔韌性,減少對脛骨的壓力。每天花幾分鐘做做拉伸,對脛骨的健康絕對是個大大的加分!

4. 均衡飲食與營養補充:骨骼的「基石」

我們的骨骼需要鈣質和維生素D來維持健康和密度。確保你的飲食中含有足夠的乳製品、綠葉蔬菜、豆類等富含鈣的食物。適量的日曬也能幫助身體合成維生素D。如果你的飲食習慣不佳,或是運動量較大,可以考慮在醫生或營養師的建議下,適量補充鈣片和維生素D,為脛骨提供充足的「基石」。

5. 注意休息與恢復:給骨骼「充電」

運動後給身體足夠的休息時間,讓骨骼和肌肉有機會修復和恢復,這跟訓練本身一樣重要。如果感到小腿持續不適,別硬撐,及時的休息和冰敷能有效預防小傷變成大問題。

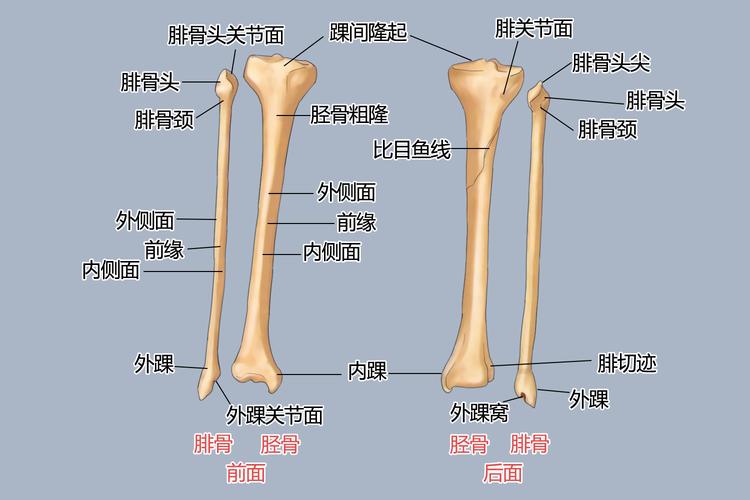

脛骨與腓骨:小腿的「雙生」骨,各自有功勞

說到脛骨,就不能不提到它的「好兄弟」——腓骨。這兩根骨頭並行於我們的小腿,雖然大家經常搞混,但它們在功能上可是各有側重喔!

我們來用一個表格簡單對比一下它們的異同,讓你對小腿的骨骼結構有更清晰的認識:

| 特徵 | 脛骨 (Tibia) | 腓骨 (Fibula) |

|---|---|---|

| 位置 | 小腿前方,偏內側,較粗壯 | 小腿後方,偏外側,較細長 |

| 承重比例 | 主要承重骨,承受約90%以上體重 | 輔助承重,僅承受約10%以下體重 |

| 形態 | 粗壯,呈三棱柱形,上寬下窄 | 細長,呈四棱柱形,相對纖細 |

| 與關節連接 | 與股骨形成膝關節,與距骨形成踝關節的內側部分(內踝) | 不參與膝關節,與脛骨共同形成踝關節的外側部分(外踝),與脛骨間有脛腓關節 |

| 主要功能 | 承重、支撐、維持直立 | 為小腿肌肉提供附著點,維持踝關節穩定性 |

| 骨折影響 | 對行走和承重影響巨大 | 單純腓骨骨折,在脛骨穩定的情況下,行走影響較小 |

你看,雖然腓骨看起來比較纖細,但它在穩定踝關節和提供肌肉附著點方面可是功不可沒。它們倆就像是小腿的「最佳拍檔」,分工合作,共同維持著我們下肢的穩定和靈活。

權威觀點與專業建議:保護脛骨的共識

在骨科和運動醫學領域,對於脛骨的保護和損傷的預防,其實有很多共識。比如說,許多運動醫學專家都強調,漸進式的訓練負荷是預防脛骨應力性損傷的黃金法則。 他們普遍認為,如果一個人在短時間內突然增加了跑步的距離、強度或頻率,那麼脛骨疲勞性骨折或脛骨疼痛症候群的風險就會大幅增加。這就好像一下子給骨頭施加了它無法承受的壓力,最終導致「罷工」。

同時,對於鞋具的選擇,足科醫師和物理治療師也一再提醒其重要性。 一雙適合你腳型、步態,並且緩震功能良好的鞋子,可以有效分散地面對脛骨的衝擊力,減少受傷的機率。反之,穿著不合適或磨損嚴重的鞋子,就等於讓脛骨直接承受更多的衝擊,久而久之當然會出問題。

最後,骨科醫師也常常提醒大家,如果小腿疼痛持續不緩解,或者有明顯的腫脹、畸形,千萬不要自我診斷,一定要及時就醫。因為有些時候,表面看起來是「小毛病」,實際上卻可能是需要專業介入的嚴重問題。畢竟,脛骨是我們身體重要的承重骨,它的健康直接關係到我們的活動能力和生活品質,可不能掉以輕心啊!

常見問題與解答

聊了這麼多,我相信你對脛骨在哪裡以及它的重要性已經有很深的了解了。接下來,我們來回答一些關於脛骨的常見問題,希望能進一步解答你的疑惑。

Q1: 脛骨疲勞性骨折會有哪些症狀?怎麼判斷?

脛骨疲勞性骨折,又稱應力性骨折,是骨骼因長期重複性微小損傷而未能充分修復,最終產生細小裂紋的現象。它的症狀通常是逐步發展的,不像急性骨折那樣突然劇烈疼痛。

典型的症狀包括:

- 運動時疼痛: 初步可能只在運動中感到小腿前側或內側疼痛,休息後疼痛會減輕或消失。

- 疼痛加劇: 隨著損傷累積,疼痛會越來越嚴重,即使在日常活動中,甚至休息時也會感到疼痛。

- 觸痛: 用手指按壓脛骨某一點時,會有非常明顯的局部壓痛。這點非常關鍵,因為肌肉拉傷通常是按壓一條肌肉會有疼痛感,而疲勞性骨折的疼痛點會更集中、更尖銳。

- 局部腫脹或發熱: 有時局部會出現輕微的腫脹或皮膚溫度升高,但不如急性骨折那麼明顯。

如何判斷? 如果你有上述症狀,尤其是疼痛點集中在脛骨上某一點,並且運動後加劇,休息後也無法完全緩解,那麼就高度懷疑是疲勞性骨折。最準確的判斷方式是尋求專業醫生的診斷。醫生會透過體格檢查,並可能安排X光、MRI或骨掃描(bone scan)來確診。X光在早期可能無法發現微小裂紋,而MRI或骨掃描則更為敏感。

Q2: 小腿迎面骨撞到後,我該冰敷還是熱敷?

當你的小腿迎面骨(脛骨前緣)不小心撞到後,第一時間幾乎都是建議「冰敷」!

這是因為撞擊會導致局部組織和血管受損,引起發炎反應,進而出現紅、腫、熱、痛等症狀。冰敷的作用在於:

- 收縮血管: 減少局部血液流動,從而減輕腫脹和瘀血。

- 麻痺神經末梢: 有效緩解疼痛。

- 降低代謝: 限制發炎反應的擴散。

冰敷的黃金時間通常在受傷後的24到48小時內。每次冰敷約15-20分鐘,一天數次,避免直接將冰塊敷在皮膚上,最好用毛巾包裹。等到急性期的腫脹和疼痛都緩解了,如果還有局部的僵硬感或陳舊性瘀血,才可能考慮短時間的熱敷來促進血液循環、幫助組織修復,但這通常是在傷後數天或一週之後的事情了。所以,記住喔,撞到當下,先冰敷!

Q3: 脛骨斷裂後多久能恢復正常活動?

脛骨斷裂後的恢復時間因人而異,受多種因素影響,例如:

- 骨折類型: 是否為開放性骨折、粉碎性骨折、是否傷及關節面等。

- 治療方式: 保守治療(石膏)還是手術固定。

- 年齡和健康狀況: 年輕人通常恢復更快,慢性病患者(如糖尿病)恢復可能較慢。

- 是否併發症: 感染、骨不連等。

- 康復訓練: 是否積極配合物理治療和康復計劃。

一般來說,脛骨骨折的初期癒合(骨折線消失,能承受部分負荷)大約需要6-12週,但這僅僅是骨骼長好的一部分。要完全恢復到正常活動,甚至恢復到受傷前的運動水平,可能需要3個月到1年甚至更長的時間。

這個過程通常包括幾個階段:

- 制動期: 骨折初期,透過石膏或手術內固定來穩定骨折,減少活動。

- 早期康復: 在醫生指導下,開始輕微的關節活動和肌肉收縮練習,但避免承重。

- 部分承重: 隨著骨折癒合進展,逐步練習在輔助下部分承重。

- 完全承重與功能訓練: 骨折完全癒合後,開始進行力量、平衡和步態訓練,逐步恢復日常活動。

- 重返運動: 對於運動員,這需要更專業、更長時間的訓練,以確保完全恢復力量和爆發力,避免再次受傷。

因此,如果你或你身邊的人遭遇了脛骨骨折,一定要有耐心,並嚴格遵循醫生的指示進行康復訓練。這是一個漫長但必須的過程。

Q4: 脛骨疼痛症候群和肌肉拉傷有什麼區別?

脛骨疼痛症候群和肌肉拉傷雖然都表現為小腿疼痛,但它們的病因、疼痛特點和處理方式有所不同,區分開來非常重要!

-

脛骨疼痛症候群 (Shin Splints):

- 疼痛位置: 通常是小腿內側或前側的骨骼邊緣或附近,範圍可能較廣,但有時會感覺是沿著骨頭的一條線。

- 疼痛性質: 多為隱痛、鈍痛,運動時出現,休息後減輕。當情況惡化時,靜息時也會痛。

- 觸診: 沿著脛骨邊緣會有多個或一片壓痛點。

- 原因: 多為過度使用、訓練不當、生物力學問題(如扁平足)、鞋子不合適,導致脛骨周圍的骨膜或肌肉附著點發炎。

- 影響: 疼痛可能影響運動表現,但很少會突然劇烈到無法動彈。

-

肌肉拉傷 (Muscle Strain):

- 疼痛位置: 集中在小腿的肌肉部位,最常見的是腓腸肌(小腿肚)或比目魚肌。

- 疼痛性質: 急性拉傷通常在運動中突然感到劇烈、尖銳的撕裂感疼痛,可能伴隨「啪」一聲。輕微拉傷則可能是肌肉酸痛、僵硬。

- 觸診: 按壓受傷的肌肉會有明顯疼痛,可能會摸到肌肉痙攣或凹陷(嚴重撕裂)。

- 原因: 肌肉過度伸展、突然爆發力活動、熱身不足、肌肉疲勞等,導致肌肉纖維撕裂。

- 影響: 急性拉傷可能導致局部腫脹、瘀青,嚴重時影響行走,甚至需要輔助器。

簡單來說,如果你覺得疼痛點是沿著骨頭走,而且是運動後漸漸累積的痛,那很可能是脛骨疼痛症候群;如果是突然在肌肉部位感覺到尖銳的撕裂痛,那多半是肌肉拉傷。但如果無法確定,請務必尋求物理治療師或骨科醫生的專業診斷!

Q5: 運動時如何預防脛骨受傷?

預防脛骨受傷,尤其是前面提到的脛骨疼痛症候群或疲勞性骨折,其實並不難,關鍵在於持之以恆地實施以下策略:

1. 充分熱身與緩和: 運動前至少5-10分鐘的動態熱身,讓肌肉和關節準備好。運動後也要做5-10分鐘的靜態伸展,幫助肌肉放鬆,加速恢復。

2. 循序漸進增加運動量: 這是黃金法則!無論是跑步距離、時間還是強度,每週增加不超過10%。給身體足夠的時間去適應新的負荷,而不是一下子把自己推到極限。我個人就看過太多人因為求快,結果把身體搞垮的案例,真的很可惜!

3. 選擇合適的運動鞋: 確保你的運動鞋提供足夠的緩衝和支撐,並且適合你的腳型和步態。如果你是扁平足,可能需要有足弓支撐的鞋子。記得定期更換舊鞋,通常跑鞋每跑500-800公里就該考慮換新了,因為它的緩震功能會下降。

4. 強化核心與下肢肌肉: 不只是小腿肌肉,大腿前側(股四頭肌)、大腿後側(膕繩肌)和臀部肌肉的力量也對脛骨的穩定性至關重要。同時,核心肌群的穩定性也能改善全身的生物力學效率,減少下肢壓力。

5. 重視柔韌性與伸展: 定期伸展小腿、大腿和足底筋膜,增加關節活動度,減少肌肉僵硬和緊繃對脛骨的拉扯。特別是小腿後側的腓腸肌和比目魚肌,它們的緊繃是脛骨疼痛症候群的常見原因。

6. 避免在過硬路面長時間訓練: 柏油路、水泥地等堅硬路面會產生較大的衝擊力。如果可以,選擇跑道、草地或越野路徑等相對柔軟的地面進行訓練,或者多樣化你的訓練場地。

7. 足夠的休息與恢復: 訓練不是越多越好,身體需要時間去修復和適應。如果感覺小腿不適,及時休息、冰敷,不要強行訓練。

8. 飲食均衡,補充鈣質: 確保攝取足夠的鈣和維生素D,這對骨骼健康至關重要。必要時可以考慮在專業人士指導下補充。

透過這些細心的照護和預防措施,我們就能更好地保護我們的脛骨,讓它在我們的日常生活中持續發揮其承重和支撐的關鍵作用,讓我們跑得更穩,跳得更高,走得更遠!