肌肉酸可以繼續練嗎?專業解析運動後痠痛的科學應對與訓練策略

「天啊!我昨天練完腿,今天完全是個廢人,每走一步路都想尖叫!」「肌肉酸可以繼續練嗎?」

這大概是每個熱愛運動、尤其是重訓的朋友們,都曾經歷過的痛並快樂著的真實寫照吧!週末興高采烈地在健身房揮灑汗水,想著要練出人人稱羨的肌肉線條,結果隔天起床,身體每個角落都在抗議,下樓梯更是像在走鋼索。這時候,心裡是不是總會浮現一個大大的問號:「到底這樣痠痛,還可以繼續練嗎?還是應該休息呢?」

別擔心,你不是唯一一個有這個困擾的!作為一個長期投入健身領域、也親身體驗過無數次肌肉痠痛洗禮的人,我完全理解這種糾結。今天,我們就來好好聊聊這個話題,帶你從科學的角度,深度剖析肌肉痠痛的奧秘,並提供最實用、最專業的應對策略,讓你下次面對痠痛時,不再手足無措!

Table of Contents

肌肉痠痛可以繼續練嗎?——快速答案

直接了當地說,輕微至中度的肌肉痠痛通常是可以繼續進行「調整性訓練」或「主動恢復」的。這表示你可以選擇訓練不同的肌群,或進行低強度、有助於血液循環的活動。然而,如果痠痛程度劇烈,甚至已經影響到你正常的關節活動度、動作模式,或是伴隨尖銳、刺痛等「受傷」訊號時,那麼毫無疑問,你應該讓肌肉獲得充分的休息和修復。盲目地「硬撐」訓練,反而可能加劇肌肉損傷,延緩恢復,甚至導致更嚴重的運動傷害。

什麼是肌肉痠痛?區分好壞痠痛與疼痛

在決定要不要繼續練之前,我們得先搞清楚一件事:你感受到的到底是哪種「痠痛」?這可不是開玩笑,因為肌肉的感覺有很多種,有些是好事,有些卻是警訊!

急性肌肉痠痛 (Acute Muscle Soreness)

這種痠痛通常發生在運動當下或運動後不久,通常是短暫的、輕微的灼熱感或疲勞感。這是因為肌肉在運動過程中,產生了代謝產物(例如乳酸),刺激了神經末梢。這種痠痛會很快消退,通常不會影響你的動作。

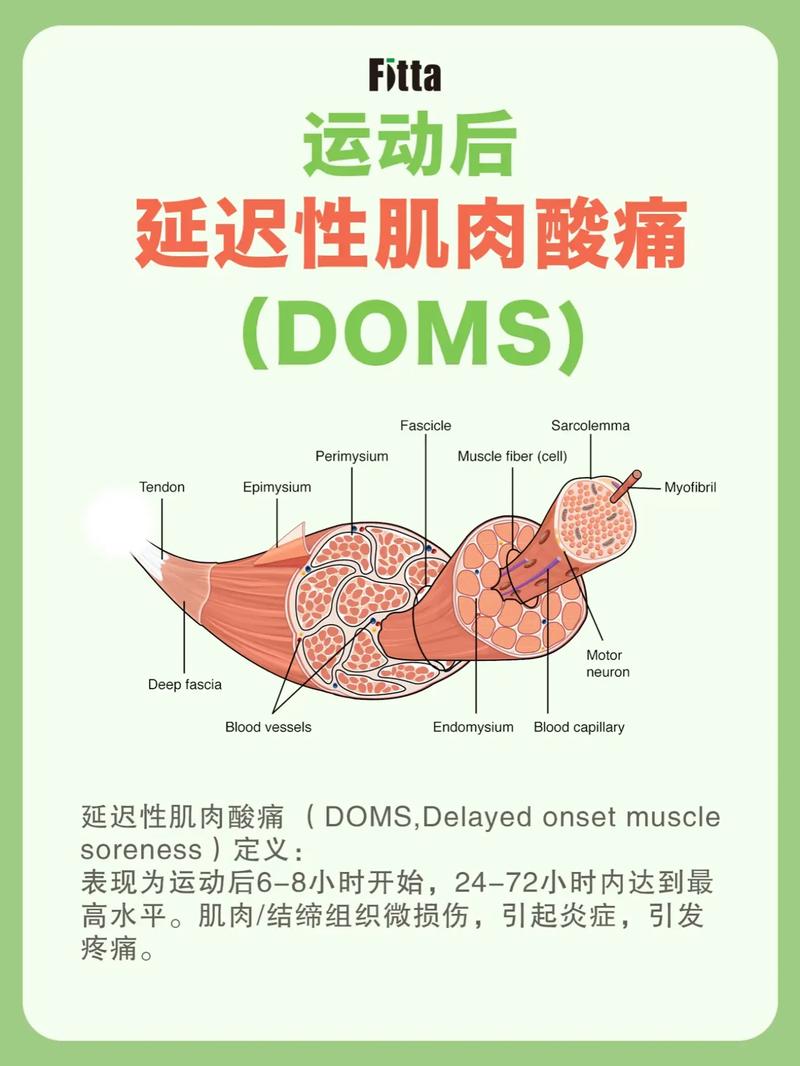

延遲性肌肉痠痛 (DOMS – Delayed Onset Muscle Soreness)

哇,這才是我們今天要討論的「主角」!DOMS 通常發生在運動後 24 至 72 小時達到高峰,那種「全身像被卡車輾過」的感覺,就是它!它是由於肌肉在不習慣或高強度的運動後,肌纖維產生了微小的撕裂(Micro-tears),並伴隨著後續的發炎反應。別擔心,這些微小撕裂是肌肉生長(肌肥大)的必要過程!當身體修復這些微損傷時,肌肉就會變得更強壯、更能適應未來的挑戰。

運動科學研究普遍指出,DOMS 是肌肉適應新刺激的正常生理反應,是肌肉增強的訊號,而不是損傷的標誌。但這並不意味著疼痛感越強,效果就越好。

痠痛與受傷的疼痛,傻傻分不清?

這點非常重要!很多人會把痠痛跟受傷的疼痛混為一談。簡單來說:

- 肌肉痠痛(DOMS): 通常是廣泛性的、鈍痛、痠脹感,在活動時會更明顯,但通常不會造成動作模式改變或功能喪失。你會覺得肌肉「很僵硬」、「很緊」,但還是能完成日常動作,只是會比較吃力。

- 受傷的疼痛: 通常是尖銳的、刺痛、劇烈的疼痛,會集中在某個特定的點或關節周圍。這種疼痛可能會導致你不敢做出某些動作,甚至影響正常走路、抬手等日常功能。這時候,你可能聽到「啪」的一聲,或者有腫脹、瘀血、無力感。如果出現這些訊號,請務必停止訓練,並尋求專業醫療協助!這表示你的身體已經發出紅色警報了!

肌肉痠痛時,為何不宜「硬撐」訓練?潛在風險大公開

我聽過很多健身老手會說:「沒在痠痛就是在偷懶!」、「痛過才知道什麼是成長!」這話不是完全沒道理,但也不能走向極端。當肌肉痠痛時,盲目地繼續按照原計畫訓練,真的不是個好主意。為什麼呢?

1. 加劇肌肉微損傷,延緩恢復

想想看,當肌肉正在努力修補之前訓練造成的微損傷時,你又給它施加新的、甚至更大的壓力,這就像一個正在癒合的傷口,你不斷地去撕扯它。結果就是,肌肉修復的速度變慢,甚至可能造成更嚴重的損傷,從而拉長你的恢復時間,得不償失啊!

2. 影響動作模式,增加代償與受傷風險

肌肉痠痛會導致肌肉僵硬、力量下降,甚至影響神經肌肉控制能力。這時候,你很可能會不自覺地改變原本正確的動作姿勢,讓其他肌群來「代償」發力。例如,深蹲時腿部太痠,膝蓋可能就會內旋或腰部過度彎曲。長期下來,這種錯誤的代償模式不僅會讓目標肌群無法有效刺激,更會把壓力轉移到其他不該承受壓力的關節和組織上,大大增加受傷的機率。這可不是我們想看到的!

3. 身心疲憊,影響訓練表現與情緒

當身體處於痠痛狀態時,它其實是在向你發出訊號,需要休息。如果你無視這些訊號,硬是要逼自己上場,不僅訓練表現會大打折扣(力量下降、耐力不足),心理上也會感到更加疲憊和厭倦。久而久之,很可能會導致訓練意願下降,甚至對運動產生負面情緒,這可是會大大影響你長期健身的熱情喔!

4. 過度訓練的警訊

如果你的肌肉痠痛是持續性、強度大,並且不斷累積,伴隨著精神不濟、食慾不振、睡眠品質下降等狀況,那這可能就不是單純的DOMS了,而是身體在向你發出「過度訓練」的警告。過度訓練會讓身體長期處於壓力狀態,影響荷爾蒙平衡,甚至可能導致免疫力下降。這時候,休息是最好的處方,而不是繼續「練爆」。

判斷是否能練的黃金準則:一份自我評估清單

所以,痠痛到底能不能練?答案不在於別人說了什麼,而在於你的身體說了什麼!學會「聆聽身體的聲音」是運動愛好者最重要的功課之一。這裡我提供一份實用的自我評估清單,讓你下次面對痠痛時,能更科學、更理性地做出判斷:

-

疼痛程度評估(0-10級):

- 0-3級(輕微): 只是輕微的痠脹感,不影響正常活動。➡️ 可以考慮主動恢復或調整性訓練。

- 4-6級(中度): 痠痛感明顯,影響一些動作,但仍能完成日常活動。➡️ 建議進行主動恢復,或訓練完全不同的肌群,並降低強度。

- 7-10級(劇烈): 痠痛感強烈,嚴重影響關節活動度、動作模式,甚至休息時也會感到不適。無法執行目標動作,或伴隨尖銳、刺痛感。➡️ 務必休息,必要時尋求專業協助。

-

關節活動度影響:

- 痠痛的肌肉是否導致你的關節活動範圍受限?例如,腿痠到無法蹲下,手臂痠到無法舉過頭頂。

- 如果會嚴重受限,建議休息。

-

日常功能影響:

- 痠痛是否影響你正常的日常活動?例如,下樓梯非常困難,穿衣服很吃力。

- 如果嚴重影響,建議休息。

-

痠痛類型判斷:

- 是普遍性的痠脹感(DOMS),還是特定點的尖銳疼痛?

- 如果是後者,請立即停止訓練並尋求專業意見。

-

精神與睡眠狀況:

- 最近是否感覺特別疲憊、精神不濟?睡眠品質如何?

- 如果身體已經很累,即使痠痛不劇烈也建議休息。

我的經驗分享: 我自己通常會以「能否保持正確姿勢完成訓練動作」作為黃金準則。如果我預計要練的動作,因為痠痛導致我無法確保動作標準,那我寧願換個部位練,或是直接改做低強度的有氧或伸展。畢竟,受傷一次,損失的訓練時間可能遠超過多休息一天!

肌肉痠痛時的「聰明訓練」策略:讓恢復與成長並行

好的,如果你的評估結果是「可以練」,那麼恭喜你!但請注意,這裡的「練」可不是指繼續衝高強度,而是要採取「聰明訓練」策略。這不僅能幫助你維持運動習慣,還能加速肌肉的恢復。

1. 主動恢復 (Active Recovery)

這是痠痛時最推薦的訓練方式!主動恢復是指進行輕度的運動,目的不是刺激肌肉成長,而是促進血液循環,幫助代謝廢物排出,並將氧氣和營養物質帶到受損的肌肉組織,從而加速恢復。

-

輕度有氧:

- 慢跑或快走: 保持心率在最大心率的 50-60% 即可,20-30 分鐘。輕柔的步伐能溫和地刺激血液流動。

- 游泳: 水的浮力能減輕關節壓力,全身性的動作也能有效促進血液循環,是非常棒的恢復方式。

- 輕度騎單車: 選擇平坦路面或阻力較低的健身車,以輕鬆的速度騎行。

-

伸展與活動度訓練 (Mobility Drills):

- 動態伸展: 輕柔地活動關節,例如手臂繞圈、腿部擺動,增加關節活動度,而不是追求肌肉拉伸感。

- 瑜伽或太極: 選擇入門級或恢復性課程,這些運動強調呼吸、流暢的動作,能幫助放鬆肌肉、提高身體感知。

專業建議: 主動恢復的重點是「輕柔」、「不疼痛」。如果你在進行主動恢復時感到疼痛加劇,那說明這個強度還是太高了,應該立刻停止。

2. 調整訓練部位 (Split Training)

如果你昨天練了腿,今天腿部痠痛,那今天就別再刺激腿部了!你可以選擇訓練其他完全不相關的肌群,例如:

- 上半身訓練: 練練胸、背、肩、手臂。

- 核心肌群訓練: 強化腹肌、背部深層肌肉。

- 交叉訓練: 如果平時是重訓,可以換成游泳、攀岩等其他運動形式,讓身體從不同的角度獲得刺激和休息。

3. 降低訓練強度與量 (Reduced Intensity & Volume)

如果實在很想練你痠痛的那個肌群,或因為時間安排只能練,那也請務必「降檔」!

- 減輕重量: 將平常訓練的重量降低 20-50%,甚至只用自身體重。

- 減少組數、次數: 原本做 4 組 10 下,現在改成 2 組 8 下。

- 專注技術與動作模式: 這是一個絕佳的機會,讓你重新專注於動作的正確性,而非重量。即使是用很輕的重量,專注於感受目標肌群的收縮,也能有很好的訓練效果,同時減少受傷風險。

4. 非衝擊性運動

如果重訓後的痠痛讓你覺得身體很重、關節有壓力,那麼游泳、自行車、橢圓機等非衝擊性運動會是很好的選擇。它們能讓你動起來,又不會給關節帶來額外負擔。

加速肌肉痠痛恢復的科學方法:讓身體效率修復

除了聰明的訓練策略,還有哪些方法能幫助我們更快地從痠痛中恢復呢?這可是恢復的黃金法則,比任何訓練都重要!

1. 充足睡眠:恢復的基石

這點真的被太多人忽略了!睡眠是身體進行修復、再生和成長的黃金時間。在深度睡眠中,身體會釋放生長激素,這對肌肉修復和蛋白質合成至關重要。每晚確保 7-9 小時的優質睡眠,是加速恢復、預防過度訓練最有效、也是最經濟的方法。如果睡眠不足,再好的訓練和營養都可能白費。

2. 營養補充:肌肉修復的燃料

你的肌肉需要燃料來修復和成長,而這些燃料來自於你吃進去的食物。

- 蛋白質攝取: 蛋白質是肌肉修復和建造的基石。訓練後應攝取足夠的優質蛋白質(如雞胸肉、魚肉、雞蛋、乳製品、豆類),建議每公斤體重攝取 1.6-2.2 克蛋白質。

- 碳水化合物: 碳水化合物能補充運動中消耗的肝醣(肌肉和肝臟儲存的能量),對於恢復能量水平至關重要。全穀類、蔬菜、水果都是很好的碳水來源。

- 抗氧化物: 運動會產生自由基,而富含抗氧化物的蔬菜水果(如藍莓、深綠色蔬菜)能幫助對抗發炎反應,加速恢復。

- 水份補充: 保持身體水分充足,有助於營養物質的運輸和代謝廢物的排出。運動前後和訓練期間都要記得補充水分。

3. 冰敷與熱敷:時機與應用

- 冰敷 (急性期): 運動後立即冰敷,或在DOMS急性發作的前24-48小時內使用,有助於減輕發炎反應、緩解腫脹和疼痛。每次約 15-20 分鐘。

- 熱敷 (緩解期): 在痠痛發生後 48 小時,或疼痛高峰期過後,可以嘗試熱敷。熱敷能促進血液循環,放鬆僵硬的肌肉,加速代謝廢物的排出。每次約 15-20 分鐘。

我的個人經驗: 冰敷對於減輕痠痛的當下不適感非常有效,而熱敷則能讓我在痠痛後期感覺肌肉更放鬆。但最重要的是,不要將冰敷和熱敷同時或交替使用在同一個部位,除非有專業人士指導。

4. 按摩與滾筒放鬆 (Foam Rolling)

這些工具能夠對肌肉和筋膜施加壓力,有助於:

- 促進血液循環: 幫助營養物質運送和廢物排出。

- 緩解肌肉緊繃: 透過壓迫和滑動,放鬆緊繃的肌肉和筋膜結點。

- 改善柔韌性: 增加肌肉和關節的活動度。

你可以使用滾筒、按摩球、筋膜槍等工具,在痠痛的肌肉部位進行輕柔的滾動和按壓,但記得避開骨頭和關節處,且疼痛感應在可忍受範圍內。

5. 輕度伸展

溫和的伸展,尤其是動態伸展,能幫助增加肌肉彈性和血液流動。但請注意,在肌肉嚴重痠痛時,過度或強硬的靜態伸展反而可能加劇微損傷,所以要非常溫和,且以不引發疼痛為原則。

預防勝於治療:避免過度訓練的關鍵原則

與其每次痠痛都在糾結要不要練,不如從源頭上做好預防,減少不必要的劇烈痠痛,讓訓練更有效率、更持久!

1. 漸進式超負荷原則

這是所有力量訓練的基石。簡單來說,就是你的訓練強度和量應該隨著身體的適應能力逐漸增加,而不是一次性跳躍式提升。例如,這週做 10 公斤,下週可以嘗試 12 公斤,而不是直接跳到 20 公斤。這樣能讓肌肉有足夠的時間適應和恢復,減少過度損傷的機會。

2. 週期化訓練 (Periodization)

不要每天都衝高強度,你的身體不是鐵打的!週期化訓練是指將訓練計畫劃分為不同的階段,包括高強度、中強度和低強度(或稱為「減量週/Deload Week」)。

- 減量週: 每 4-6 週,可以安排一週的減量週,將訓練的強度和量降低 30-50%。這能讓身體獲得充分的休息和超量恢復,為下一個訓練週期做好準備。很多時候,你會發現減量週後,你的力量反而會有所提升!

3. 聆聽身體的聲音

這是最重要的一點!你的身體是你最好的教練。如果你感覺到特別疲憊、食慾不振、睡眠品質下降、持續性肌肉痠痛,甚至訓練表現明顯下滑,這些都是身體在向你發出警告:你需要休息了!別硬撐,休息也是訓練的一部分。

4. 多樣化訓練

不要只做同樣的動作、同樣的訓練模式。多樣化的訓練能刺激不同的肌群,避免單一肌群過度使用,同時也能讓訓練更有趣,降低身心疲勞感。

我的個人經驗與觀點

身為一個在健身路上摸索多年的老手,我也曾經歷過許多次被痠痛支配的恐懼。早期,我也會傻傻地認為「不痠痛就是沒練到」,然後不顧一切地硬撐,結果就是受傷、訓練中斷、進度停滯。我還記得有一次練完腿,隔天連從椅子上站起來都變成一場搏鬥,那種感覺真的太痛苦了!

後來,我開始學習運動生理學的知識,才慢慢明白,肌肉痠痛是身體的正常反應,但它不應該是你判斷訓練效果的唯一標準。真正的成長來自於持續的、聰明的、有規劃的訓練,以及同樣重要的——充分的休息與恢復。

現在,當我感到痠痛時,我會先進行那份自我評估清單。如果只是輕微到中度的DOMS,我會選擇做主動恢復,比如到公園輕鬆地走走,或是用滾筒放鬆。如果痠痛很劇烈,那我會毫不猶豫地讓自己好好休息一天,甚至兩天。我會利用這段時間好好吃飯、睡覺,做一些喜歡的事情,讓身心都獲得放鬆。我發現,這樣一來,不僅痠痛恢復得更快,下一次的訓練反而會更有精神、表現更好!

所以,別把痠痛當作你的敵人,把它當作一個溝通的管道。它在告訴你:「嘿,我昨天努力工作了,現在需要一點時間來變強!」學會傾聽它、尊重它,你才能在健身這條路上走得更遠、更穩健。

常見相關問題與專業解答

肌肉痠痛多久才能恢復?

通常,延遲性肌肉痠痛(DOMS)會在運動後 24-72 小時達到高峰,並在 3-5 天內逐漸消退。但這個時間會因為多種因素而異,例如:

- 訓練強度與量: 訓練越重、量越大,痠痛持續時間可能越長。

- 肌肉狀態: 訓練經驗少、不常運動的人,初期的痠痛會更明顯、持續更久。

- 恢復狀況: 充足的睡眠、良好的營養補充和積極的恢復措施(如主動恢復、按摩)都能顯著縮短恢復時間。

- 個體差異: 每個人的身體反應和恢復能力都不同。

如果痠痛持續超過一週,或者伴隨其他異常症狀(如腫脹、發熱、功能喪失),那麼建議諮詢醫生或物理治療師,排除是否有更嚴重的損傷。

痠痛時拉筋有用嗎?

痠痛時進行「溫和」的拉筋(伸展)是有幫助的,但必須注意方式和強度。

- 動態伸展或輕度靜態伸展: 可以幫助增加血液循環,改善肌肉的柔韌性,進而可能緩解痠痛和僵硬感。這種伸展應該是溫和的,不應引起疼痛。

- 避免過度拉伸: 在肌肉已經微損傷的情況下,如果進行劇烈或長時間的靜態拉伸,可能會進一步加劇肌肉纖維的損傷,反而延緩恢復,甚至導致拉傷。

所以,建議在痠痛時進行輕柔的動態伸展或短時間(15-20秒)的靜態伸展,以放鬆肌肉、增加血流為主,而非追求極致的拉伸感。

為什麼有些人訓練後不會痠痛?

「不痠痛就是沒練到」這句話,其實是個迷思!有些人訓練後不會痠痛,可能有以下原因:

- 訓練適應性高: 長期訓練的人,肌肉對刺激的適應能力更強,DOMS的反應會越來越弱。這表示你的肌肉變得強壯且高效。

- 漸進式超負荷得當: 訓練計畫安排合理,循序漸進,讓肌肉有足夠時間適應,不會產生過度的微損傷。

- 恢復做得好: 充足的睡眠、均衡的營養、積極的恢復措施(如按摩、伸展)能夠有效減少痠痛的產生和持續時間。

- 訓練刺激不足: 當然,如果訓練強度或量確實太低,低到沒有對肌肉產生足夠的刺激,那的確也可能不會痠痛。

- 個體差異: 有些人的生理反應就是比較不敏感,即使肌肉受到刺激,疼痛感受度也較低。

所以,不要過度追求痠痛感!訓練的重點應該是肌肉的進步(力量、圍度、耐力),而不是痠痛的程度。只要你有感受到肌肉的收縮和負荷,並持續進步,就是有效的訓練。

痠痛時吃止痛藥好嗎?

對於輕微到中度的肌肉痠痛,通常不建議常規服用止痛藥。原因如下:

- 掩蓋訊號: 痠痛是身體給你的訊號,告訴你肌肉正在修復。止痛藥可能會掩蓋這些訊號,讓你無法正確判斷身體的狀況,反而可能在身體需要休息時,誤以為可以繼續高強度訓練,增加受傷風險。

- 影響恢復: 部分非類固醇消炎止痛藥(NSAIDs)雖然可以緩解疼痛和發炎,但一些研究指出,它們可能在一定程度上抑制肌肉修復的早期發炎反應,而這個發炎反應其實是肌肉修復的必要過程之一。長期或高劑量使用可能不利於肌肉適應和成長。

- 副作用: 任何藥物都有副作用,長期服用可能對肝腎或腸胃造成負擔。

我的建議是,如果痠痛劇烈到嚴重影響生活,或伴隨疑似受傷的疼痛,應先諮詢醫生。對於一般的DOMS,應優先採用自然恢復方法,如休息、營養、按摩和主動恢復。讓身體的自癒能力發揮作用是最好的選擇。

女性和男性在肌肉痠痛上的恢復有差異嗎?

一些研究和觀察表明,女性在某些方面可能比男性恢復得更快,或對肌肉損傷的反應不同。這可能與以下幾個因素有關:

- 荷爾蒙: 女性體內的雌激素被認為具有抗炎和保護肌肉的作用,這可能使其在運動後有較快的恢復速度。

- 肌肉纖維類型: 一般來說,女性的肌肉纖維組成中,耐力型的I型肌肉纖維比例可能相對較高,這類肌肉纖維在抗疲勞和恢復方面可能表現更好。

- 絕對力量差異: 由於男性通常有較高的絕對力量,他們在訓練時可能產生更大的機械張力,導致更多的肌肉微損傷,從而引發更明顯的DOMS。

然而,這些都是普遍趨勢,個體差異仍然非常大。無論男女,充分的休息、均衡的營養、適當的訓練強度和量,都是確保良好恢復的關鍵。

記住,健身是一場馬拉松,而不是一場短跑。學會與肌肉痠痛共處,將它視為身體給你的一個訊號,並採取聰明的應對策略,你的健身之路才能走得更長遠、更健康,也能真正享受運動帶來的樂趣和成就感!希望這篇文章能幫助你下次面對痠痛時,不再迷茫,而是充滿自信地做出對自己最好的決定!