什麼是非基因改造:深度解析非基改食物的選擇與益處

你是不是也常在超市貨架前,看到琳瑯滿目的商品上印著「非基因改造」這幾個字,心裡忍不住嘀咕:「這到底是什麼意思啊?非基因改造的食物,真的有比較好嗎?跟基因改造差在哪?搞得我好混亂喔!」哎呀,別擔心!這真的是現代人很常碰到的問題呢。身為一個對飲食健康有點研究、也喜歡跟朋友分享美食選擇心得的人,今天就讓我來幫大家撥開雲霧,一起深入聊聊「什麼是非基因改造」這件事吧!

Table of Contents

快速回答:什麼是非基因改造?

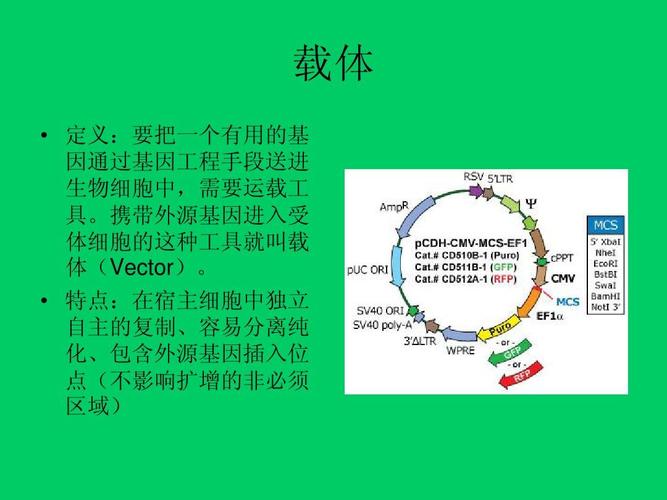

簡單來說,非基因改造(Non-GMO)指的是在種植、生產、加工過程中,沒有使用到透過基因工程技術改變過基因的生物體(如作物或動物)所製成的食品或產品。 它們多半是透過傳統育種方式,例如雜交、選拔等來培育,或者直接使用原生品種。這跟那些在實驗室裡「動過手術」,把不同生物的基因片段轉移到另一種生物體內的基因改造(Genetically Modified Organism, GMO)作物,可是有著根本上的差異喔!

現在,我們就來好好地、仔細地、深入地來剖析這個主題吧!

基因改造 vs. 非基因改造:到底差在哪?

要了解什麼是非基因改造,我們得先稍微認識一下什麼是基因改造(GMO)。這樣一比較,脈絡就更清楚了。

基因改造(GMO)的簡單概念

你可以把基因想像成生物體的「設計圖」。基因改造就是科學家利用精密的生物技術,直接修改這份設計圖。他們可能會:

- 移除某些不想要的基因片段。

- 插入來自其他生物的基因片段,例如把細菌的基因放進作物裡,讓作物能產生天然的殺蟲劑。

- 關閉或開啟某些基因的功能。

這些操作的目的是為了讓作物擁有新的特性,像是更抗蟲害、更耐除草劑、產量更高,甚至營養成分更多元。目前世界上最常見的基因改造作物,通常就是黃豆、玉米、油菜籽和棉花這四種,它們廣泛應用在飼料、食用油、加工食品原料中。

非基因改造(Non-GMO)的真正意義

相對地,非基因改造的產品,就是百分之百沒有經過這種「基因編輯」過程的。它的核心理念就是:

- 天然基因組: 作物或動物的基因組是自然形成的,沒有人為地去改變其遺傳物質。

- 傳統育種: 這些作物通常是透過傳統的育種方式培育而來,例如農夫透過長期觀察、選拔優良品種,或者進行不同品種間的雜交,來達到改良作物的目的。這是一個非常漫長且依賴自然選擇的過程,跟實驗室裡的精準改造完全不同。

- 嚴格的隔離與檢測: 為了確保非基因改造的純度,從種子、種植環境、收穫、運輸、儲存到加工,整個供應鏈都必須嚴格控管,避免與基因改造作物交叉污染。這也是為什麼「非基因改造」常常需要經過第三方認證,才能讓消費者安心。

所以說,當我們看到「非基因改造」這幾個字的時候,它其實代表的是一種對於「自然」與「傳統」的堅持,更是一種在生物科技快速發展下,消費者對食品來源選擇的態度與權利。

為什麼這麼多人選擇非基因改造?多方面的考量!

「非基因改造」聽起來很自然,但為什麼會成為市場上一個這麼受關注的議題呢?難道基因改造的食物就一定不好嗎?其實,選擇非基因改造的理由是多面向的,不單單只是關乎「好」或「壞」,更多的是關於「已知」與「未知」、以及我們對環境永續的看法。

健康層面:消費者對長期影響的疑慮

這是許多人選擇非基因改造食品最主要的原因之一。儘管目前全球許多科學機構和政府組織,例如世界衛生組織(WHO)和美國食品藥物管理局(FDA),都認為目前市面上已經獲准的基因改造食品是安全的,但消費者心中還是存在著一些無法抹滅的問號:

- 長期影響的不確定性: 基因改造技術發展至今不過數十年,它對人體健康的長期影響,例如會不會潛在增加某些疾病的風險、對腸道菌群的影響等等,這些問題還沒有足夠長時間的研究來給出絕對的答案。我們都知道,有些影響可能是要好幾十年後才會浮現的,對吧?

- 潛在過敏原: 有些人擔心,將新基因導入作物,可能會產生新的蛋白質,進而引發未知的過敏反應。雖然目前的法規要求對此進行評估,但敏感體質的人還是會比較謹慎。

- 農藥使用問題: 許多基因改造作物被設計成可以耐受特定的除草劑(例如嘉磷塞)。這雖然方便了農民,但也可能導致農藥使用量增加,進而引起消費者對農藥殘留的擔憂。我個人是覺得,光是聽到「耐除草劑」這幾個字,心裡就多了一層考慮,畢竟誰想吃到更多農藥呢?

環境層面:對生態與永續發展的思考

選擇非基因改造,也反映了對環境保護的關切:

- 生物多樣性: 大規模種植少數幾種基因改造作物,可能會排擠掉原生品種和傳統作物的生存空間,導致生物多樣性降低。這就像是地球上的物種越來越單一,風險也會隨之提高。

- 超級雜草與超級害蟲: 長期使用特定的除草劑和殺蟲基因,可能會導致雜草和害蟲產生抗藥性或抗蟲性,進而演變成更難以控制的「超級雜草」和「超級害蟲」,這樣一來,未來可能需要使用更強效的農藥,形成惡性循環。

- 基因漂流: 基因改造作物的花粉可能會飄散到附近的非基因改造作物田地,造成基因污染。對於堅持種植非基因改造作物甚至有機作物的農民來說,這是一個非常頭痛且難以避免的問題,因為這可能會讓他們的作物失去非基因改造或有機的資格。

倫理與社會層面:種子專利與糧食主權

這層考量或許比較少人談論,但卻很重要:

- 種子專利權: 許多基因改造種子都擁有專利權,農民每年都必須向特定的生技公司購買種子,不能自行留種。這讓許多小農感到被大企業綁架,影響了他們的自主權和生計。

- 糧食主權: 當少數幾家跨國企業掌握了大部分的基因改造種子技術,這會讓人擔心未來全球的糧食供應會不會過於集中在少數公司手中,進而影響國家的糧食自主權。

所以,當我們選擇非基因改造的食物時,其實不只是為了盤中的餐點,更是表達了對健康、環境和社會倫理的關切。這是一場餐桌上的選擇,也是一場價值觀的展現,你說是不是呢?

非基因改造產品如何被認證?搞懂標示不踩雷!

「非基因改造」這幾個字雖然常見,但要確保買到的東西真的是「非基因改造」,而不是業者隨口說說,就得靠嚴謹的認證機制了。在台灣,以及國際上,都有不同的規範和標章來為消費者把關。

台灣法規對非基因改造的定義與標示要求

在台灣,主管機關是衛生福利部食品藥物管理署(TFDA),他們對基因改造食品的標示有明確的規定。主要精神是:

- 強制標示: 如果食品原料中含有基因改造的成分,或最終產品檢測出基因改造片段,就必須在包裝上明顯標示「基因改造」、「含基因改造」或「本產品為基因改造〇〇」等字樣。

- 特定作物: 目前台灣強制標示的基因改造食品原料,主要就是大家最熟悉的黃豆、玉米、油菜籽、棉花、甜菜、馬鈴薯、木瓜、亞麻籽等。這些是最常被基因改造的作物。

- 「非基因改造」的規範: 如果食品宣稱「非基因改造」,那它就必須符合以下條件:

- 原料未經基因改造: 使用的原料本身就不是基因改造的。

- 混雜率規範: 即使在生產過程中,因為技術上無法避免,不小心混到一點點基因改造的成分,也必須符合微量的混雜率規定(通常是5%以下,且需證明非人為蓄意混入)。簡單說,就是不能故意混雜,微量可接受,但如果超過標準,就不能宣稱是非基改了。

- 需能追溯: 業者必須建立完善的追溯系統,證明其原料來源是非基因改造的。

所以,當你在台灣的商品架上看到標示「非基因改造」的產品,就表示它應該是符合這些規定的。這可不是隨便貼貼就能上架的喔!

國際常見的非基因改造認證標章

除了各國的政府法規,國際上也有一些知名的非基因改造認證機構,他們有更嚴格的標準和更透明的驗證過程,讓消費者多一層安心。

- Non-GMO Project Verified: 這個在北美非常知名的非營利組織認證標章,有一個藍色蝴蝶的圖案,上面寫著「NON GMO Project Verified」。他們的標準通常比各國政府的最低要求更嚴格,例如混雜率的容許值更低(通常是0.9%),並且要求從種子、種植、加工、運輸到儲存的整個環節都必須符合非基因改造的規範。他們會定期進行產品測試和現場稽核,確保整個流程都沒有被基因改造成分污染。這是一個很值得信賴的標章,我在國外購物時也常會特別留意這個標誌呢。

- 歐盟有機認證標章: 歐盟的有機法規本身就包含禁止使用基因改造技術的規定。換句話說,只要是通過歐盟有機認證的產品,它自然就是非基因改造的。這點跟台灣的有機農產品規範很像,有機就表示非基改。

認證流程:從種子到餐桌的追溯

一份非基因改造的產品,要獲得認證可不是件容易的事。這個過程就像偵探辦案一樣,層層追蹤,確保每個環節都沒問題:

- 種子來源審核: 首先,要確認使用的種子本身就不是基因改造的。種子供應商必須提供非基因改造的證明。

- 農場管理: 農場需要建立一套嚴格的種植管理SOP,包括:

- 隔離種植: 與基因改造作物田保持足夠的距離,或採取其他物理隔離措施,防止花粉飄散造成的交叉污染。

- 清潔設備: 收穫、運輸和儲存的設備都必須徹底清潔,避免殘留的基因改造作物污染。

- 文件記錄: 詳細記錄從種植到收成的所有步驟,以供後續追溯。

- 加工廠管控: 食品加工廠也必須有嚴格的流程:

- 原料驗收: 檢查所有進貨原料的非基因改造證明。

- 獨立生產線或清洗: 如果工廠同時處理基因改造和非基因改造原料,則需要有獨立的生產線,或者在轉換生產時進行徹底的清潔,確保沒有交叉污染。

- 產品檢測: 定期對最終產品進行基因改造成分檢測,確保符合標準。

- 第三方稽核與認證: 認證機構會派員到農場和加工廠進行實地考察,審核文件,甚至進行突擊檢查和抽樣檢測,確認整個供應鏈都符合非基因改造的標準。通過後,才會核發認證標章。

這樣看下來,你會不會覺得,原來「非基因改造」這幾個字背後,是這麼複雜又嚴謹的流程啊!也難怪有時候非基因改造的產品,價格會稍微高一點點,畢竟這份安心與品質,是需要投入更多成本來維持的呢。

身為消費者,我該怎麼選購非基因改造食品?實用指南!

了解了這麼多「什麼是非基因改造」的知識,最實用的部分來啦!身為精明的消費者,我們該怎麼把這些知識運用到日常採買中,真正買到安心的非基因改造食品呢?其實不難啦,只要掌握幾個小撇步,你也能成為採購達人喔!

1. 查閱包裝標示,這是最直接的依據!

這絕對是第一步,也是最重要的一步!

- 尋找「非基因改造」字樣或相關標章: 在台灣,只要產品宣稱「非基因改造」,它就必須符合相關法規。另外,如果看到前面提到的藍色蝴蝶「Non-GMO Project Verified」標章,那更是雙重保證。這些都是最明確的購物信號。

- 留意強制標示: 反過來說,如果產品沒有特別標示「非基因改造」,但原料是屬於高風險的基因改造作物(如黃豆、玉米、油菜籽等),那它就很有可能是基因改造的,或者含有基因改造的成分。台灣法規規定,如果含有基因改造成分,就必須清楚標示「基因改造」相關字樣。

- 有機食品自動是非基因改造: 在台灣,只要是符合「有機農產品及加工食品」規範的產品,根據法規規定,就不能使用基因改造的原料。所以,如果你看到有「有機」標章的產品,基本上它就一定是非基因改造的,可以安心選購。

2. 認識高風險作物,購物更有方向!

並不是所有作物都有基因改造品種,有些作物是「基因改造大宗」,有些則完全沒有基因改造品種。掌握這個資訊,能讓你購物時更有重點,不用每樣東西都去研究半天。

常見的高風險基因改造作物(在台灣最常接觸到的):

- 黃豆(大豆): 大部分進口黃豆都是基因改造的,常用於製作沙拉油、醬油、豆腐、豆漿、豆乾、素肉等。如果你想吃非基改的黃豆製品,務必仔細看標示。

- 玉米: 許多玉米是基因改造的,常用於製作玉米粉、玉米澱粉、高果糖玉米糖漿、玉米油、飼料等。罐頭玉米粒或生鮮玉米通常是非基改的,但加工品就要多留意了。

- 油菜籽: 主要用於提煉成菜籽油(芥花油)。

- 棉花: 常用於紡織品,但棉籽油也會用於食品加工。

目前沒有基因改造品種的常見作物:

小麥、稻米(白米)、花生、地瓜、馬鈴薯(除了美國有少數基改品種外,台灣市售幾乎都是非基改)、高麗菜、大白菜、番茄、蘋果、柑橘類、香蕉、鳳梨、大部分的蔬菜和水果。所以,如果你買這些產品,基本上不太需要擔心基因改造的問題。

3. 從源頭認識食材,養成溯源的好習慣!

有時候,光看包裝標示還不夠,我們可以再多做一點點功課:

- 選擇信譽良好的品牌: 許多品牌會特別強調他們非基因改造的承諾,甚至會主動公布供應鏈資訊。選擇這些品牌,相對更有保障。

- 多利用國產食材: 台灣目前並沒有核准基改作物的商業種植(木瓜除外)。所以,選購台灣本地生產的農產品,通常也比較能確保是非基因改造的。像是台灣的黃豆、玉米,如果有標示「台灣製造」,通常就表示是非基改的。

- 親自逛逛農夫市集: 在農夫市集,你可以直接跟小農對話,了解他們的種植方式和作物來源。這也是一個很棒的選擇非基因改造食材的方式,還能支持在地農業,一舉兩得!

總之呢,選購非基因改造食品並不複雜,只要多一分留意,多看一眼標示,掌握一些基本知識,就能讓你的購物清單充滿更多安心的選擇囉!

非基因改造迷思大破解!別再誤會啦!

關於非基因改造,坊間常有些似是而非的說法,搞得大家霧煞煞。今天,我就來幫大家把這些常見的迷思一次釐清,別再被誤導啦!

迷思一:非基因改造就是有機食品?

錯誤! 雖然有機食品一定是「非基因改造」的,但「非基因改造」食品卻不一定是有機的!

我的解釋是這樣:

有機食品的標準非常嚴格,除了要求作物本身是非基因改造外,還要求在種植過程中:

- 不能使用化學合成農藥

- 不能使用化學合成肥料

- 不能使用生長調節劑

- 不能使用抗生素(針對畜牧產品)

- 必須遵守嚴格的輪作、休耕等土地管理方式

- 加工過程也要符合有機規範

所以,有機是一個更全面的認證體系,涵蓋了土地管理、病蟲害防治、加工過程等許多面向,而「非基因改造」只是其中的一個條件而已。你可以想像成,有機是個大家族,非基改是家族裡的一個成員,但不是所有家族成員都是非基改。喔不,這樣說錯了,應該說,有機是個大家族,家族成員一定是非基改,但家族外面還有很多非基改的人,他們就不是有機家族的成員囉!

因此,看到「非基因改造」標示,只表示這項產品沒有使用基因改造原料,但它在種植過程中可能還是有使用傳統農藥或化學肥料的,這點可別搞混了。

迷思二:非基因改造食品是不是更營養、更健康?

不一定! 這也是一個很常被問到的問題。

我的看法是:

從目前科學研究來看,並沒有直接證據顯示非基因改造食品在營養成分上,會比基因改造食品更優越。基因改造的目的通常是為了讓作物有更好的抗性或產量,而不是直接提高其營養價值(雖然有些新的基因改造研究有朝這方面發展)。「健康」是一個很廣泛的概念。選擇非基因改造食品,更多的是基於對:

- 食品來源的安心感: 避免未知風險的考量。

- 減少農藥殘留的潛在疑慮: 特別是對於耐除草劑的基改作物。

- 支持特定農業模式: 支持傳統育種和生物多樣性。

所以,一個非基因改造的餅乾,可能還是高油、高糖、高鹽,它就不會比一個健康的飲食更營養或健康。反之,一個基因改造的黃豆製成的豆腐,如果適量攝取,也可能是健康飲食的一部分。重點還是在於整體的飲食均衡和加工程度。選擇原型食物、多元攝取各種蔬果穀物,才是維持健康的不二法門,是不是啊?

迷思三:非基因改造食品就一定比較貴?

不一定,但通常是的。

為什麼呢?主要原因有幾個:

- 種植成本較高: 非基因改造作物可能因為不具備抗蟲或耐除草劑的特性,導致農民在病蟲害管理上需要投入更多的人力或成本,甚至面臨較高的產量損失風險。

- 供應鏈分離成本: 為了確保非基因改造的純度,從種植、收穫、運輸到加工,都必須與基因改造作物嚴格隔離。這需要額外的設備清洗、獨立的儲存空間、更繁瑣的管理流程,這些都會增加成本。

- 認證費用: 獲得第三方非基因改造認證,通常需要支付檢測費、稽核費和證書費等等,這些費用自然會反映在產品價格上。

- 市場需求: 隨著消費者對非基因改造食品的需求增加,市場也願意支付更高的價格來獲得這份安心與品質。

所以,你會發現市面上的非基因改造豆漿、沙拉油,通常會比一般未標示的產品貴一些。但這份額外的花費,買到的是更透明的來源和一份安心感,值不值得,就看個人的價值判斷囉!不過,我也發現越來越多非基因改造的產品價格也越來越親民了呢,這也是好事一件!

常見問題與解答

Q1:非基因改造是不是就是有機?

不是。 這是一個常見的誤解。有機食品的定義遠比非基因改造更為廣泛和嚴格。

有機食品必須符合一套完整的規範,包括禁止使用化學合成農藥、化學肥料、基因改造生物及其產品,以及遵守環境友善、水土保持等要求。可以說,所有有機食品都一定是非基因改造的,因為有機法規明確禁止使用基因改造技術。

然而,非基因改造食品不一定是有機的。它可能在種植過程中使用了傳統的化學合成農藥和肥料,只是沒有使用基因改造的種子或原料。所以,當你看到「非基因改造」的標示時,它只保證了產品沒有經過基因工程改造,但並不保證它在其他方面(如農藥殘留、環境友善程度)符合有機標準。

Q2:非基因改造食品是不是更營養?

目前沒有足夠的科學證據顯示非基因改造食品比基因改造食品更具營養價值。

基因改造技術的初衷,多半是為了讓作物具有更好的抗蟲性、耐旱性、抗病性或提高產量,而不是直接增加特定的維生素或礦物質含量(儘管有些研究正在朝這個方向努力,例如「黃金米」)。

食品的營養價值主要取決於其本身的種類、生長條件(土壤、氣候等)、成熟度、儲存方式以及烹調方法。選擇非基因改造食品,更多是基於對潛在風險的規避(例如對農藥使用的疑慮),以及對自然或傳統種植方式的偏好,而非追求更高的營養成分。真正要注重營養,還是要看整體飲食的均衡性和食物的加工程度喔!

Q3:台灣有哪些常見的非基因改造食物?

在台灣,許多我們日常食用的農產品,其實都是非基因改造的,因為台灣目前除了少數觀賞用或研究用植物外,並未核准任何基因改造作物進行商業化種植(例外是基因改造木瓜,但市面上的木瓜仍以非基因改造品種為主)。

你可以安心選購的非基因改造食物包括:

- 大部分的蔬果: 例如高麗菜、小白菜、番茄、蘋果、香蕉、鳳梨、橘子、芭樂等等。絕大多數的新鮮蔬菜和水果都沒有基因改造品種在市面上流通。

- 台灣本土生產的稻米、小麥、花生、地瓜: 這些主要的糧食作物在台灣都是非基因改造的。

- 台灣本土的黃豆和玉米: 相較於進口黃豆和玉米,台灣本地生產的黃豆和玉米幾乎都是非基因改造的。選購時可以留意產地標示。

- 肉類、蛋、奶製品: 動物本身並沒有被基因改造,但如果動物吃的飼料是基因改造玉米或黃豆製成,那麼這些產品間接與基改作物相關。不過,目前普遍認為,動物吃了基改飼料後,其肉、蛋、奶中不會含有基改片段。若想追求更嚴格的非基改,則需選擇標示「非基改飼養」的產品。

簡單來說,只要是台灣本土生產的新鮮蔬果和許多未經深度加工的農產品,你都可以比較放心地認為是非基因改造的。若涉及進口或深度加工的黃豆、玉米、油菜籽、棉花等產品,才需要特別留意標示。

Q4:非基因改造認證標章有哪些?

除了台灣衛福部針對基因改造食品的強制標示規定外,國際上和台灣也有一些常見的非基因改造或相關的認證標章,幫助消費者識別:

- Non-GMO Project Verified: 這個標章是北美最廣泛認可的非基因改造認證標章,圖案是藍色蝴蝶,上面寫著「NON GMO Project Verified」。它的認證標準非常嚴格,通常要求產品中的基因改造成分含量低於0.9%,且需涵蓋從種子到最終產品的整個供應鏈追溯。這是一個非常值得信賴的標章。

- 台灣有機農產品標章: 只要是通過台灣「有機農產品及加工食品」驗證的產品,包裝上會貼有綠色圓形的「有機農產品標章」。根據台灣有機法規,有機產品絕對禁止使用基因改造生物及其產品,所以有機產品自然就是非基因改造的。

- 歐盟有機認證標章: 類似台灣有機標章,只要產品通過歐盟有機認證(通常是綠色葉子圖案),也代表其為非基因改造產品。

- 其他國家或地區的非基因改造標章: 各國可能會有自己的非基因改造驗證系統,例如美國、日本等,但「Non-GMO Project Verified」因為其獨立性和嚴格性,在國際上具有很高的辨識度。

當你在選購商品時,特別是加工食品,只要看到這些標章,就表示業者已經通過了獨立第三方的驗證,可以更放心地選擇。

希望透過今天的深度解析,你對「什麼是非基因改造」有了更全面、更清晰的認識。在現代社會,食品選擇真的越來越多元,也越來越複雜。身為消費者,我們不能一味地聽信,而是要多方了解、理性判斷。最終,無論選擇基因改造或非基因改造,最重要的還是要根據自己的需求、價值觀,以及最根本的「飲食均衡」原則,才能吃得安心又健康,你說是不是呢?