產科護理以什麼為中心:從母嬰關懷到全人照護的深度解析

剛好前幾天,一位剛生完寶寶的朋友小美問我:「哎呀,我這幾天在醫院感受到的護理,怎麼跟我以前想的不太一樣啊?產科護理到底是以什麼為中心啊?感覺不光是照顧我跟寶寶,連我先生、我媽都好像被納入照護範圍了耶!」她的問題點出了許多人對於現代產科護理的疑惑,也是我們今天要深入探討的核心。

Table of Contents

產科護理的核心:以家庭為中心的全人照護

到底產科護理以什麼為中心呢?直接了當地說,現代產科護理的核心理念,絕對是「以家庭為中心」(Family-Centered Care),並在此基礎上,進一步深化為「以母嬰為核心的全人照護」。這不單單是照顧孕婦和新生兒的生理需求,更擴展到考量整個家庭的心理、社會、文化甚至是精神層面的福祉。

想想看,一個新生命的到來,絕不是媽媽和寶寶兩個人的事情,對吧?它牽動著爸爸、爺爺奶奶、外公外婆,甚至兄弟姊妹等所有家庭成員的情感與生活步調。所以啊,我們的產科護理,就是要把這個複雜又美好的「家庭動態」都考慮進去,確保每一個人都能在這個重要的轉變過程中,得到最適切的支持與幫助。這不僅提升了照護品質,也讓整個家庭都能順利地迎接新成員,開啟新的生活篇章,是不是很棒呢?

「以家庭為中心」:為何如此重要?

「以家庭為中心」這個概念,在產科護理領域簡直就是基石,不只是一種服務模式,更是一種哲學喔!它強調將家庭視為一個不可分割的整體,並將家庭成員納入護理決策和執行過程。為什麼會這麼強調呢?主要有幾個非常實際且深刻的原因:

- 增強賦權感與參與度: 想像一下,如果準爸爸或家屬被排除在護理過程之外,他們可能會感到焦慮、無助,甚至對未來育兒產生不確定感。當他們能參與到照護中,像是學習怎麼抱寶寶、換尿布,甚至參與生產計畫的討論,他們就會更有自信、更有能力,也能更好地承擔起新角色,是不是很讚?

- 促進親子連結與依附: 生產後黃金時間的肌膚接觸,不僅對媽媽和寶寶有益,如果爸爸也能參與,那種連結和依附感會更加深厚。早期且持續的家庭互動,能為孩子未來的身心發展打下良好的基礎,這可是很多研究都證實過的呢!

- 提升照護滿意度與品質: 當家庭成員覺得被尊重、被傾聽,並且是護理團隊的一份子時,他們對醫療服務的滿意度自然就會提高。而且,家庭成員對患者的了解,也能提供護理人員重要的線索,讓護理計畫更加貼合實際需求,減少一些不必要的摩擦或誤解。

- 減輕壓力和焦慮: 面對生產和育兒的挑戰,許多家庭都會感到壓力山大。當有護理人員從旁協助,提供支持,並讓家庭成員共同分擔照護責任時,那種壓力和焦慮感就會大大減輕。這就像是,你不是一個人在戰鬥,而是一整個團隊在幫你,多好啊!

- 促進資訊共享與決策: 護理人員會主動提供孕產相關的最新資訊,並鼓勵家庭成員提問、表達想法。這種開放的溝通模式,能讓大家共同參與到重要的醫療決策中,確保每個決定都符合家庭的價值觀和期望,而不是單方面被告知,這樣大家都會更安心。

總之,「以家庭為中心」的產科護理,不只是口號,更是為了讓每個新生命都能在充滿愛與支持的環境中成長,讓每個家庭都能平穩地度過這個生命中的重要時刻。這種全面性的考量,真的讓護理工作變得更有溫度、更有意義!

從「以家庭為中心」到「全人照護」的深度擴展

你可能會想,既然「以家庭為中心」這麼重要,那「全人照護」又是怎麼回事呢?其實啊,它們是相輔相成的!「全人照護」可以說是「以家庭為中心」的具體實踐與深度擴展。它不只看見家庭這個整體,更看見家庭中每個個體的完整性,包含:

- 生理層面: 當然囉,這是最基礎也最重要的!從孕期的產檢、營養建議、運動指導,到生產過程中的疼痛管理、監測母嬰生命徵象,以及產後的傷口護理、惡露觀察、乳房護理等,還有新生兒的健康評估、預防接種、黃疸監測等等,每個環節都仔細到位,確保母嬰的身體健康和安全。

- 心理層面: 懷孕生產對女性來說,是個巨大的生理和心理挑戰。情緒波動、產後憂鬱、焦慮,這些都是很常見的。護理人員會主動評估孕產婦的心理狀態,提供情緒支持,教導壓力調適技巧,如果發現有憂鬱傾向,也會及早轉介給心理師或精神科醫師,這可是非常關鍵的一環喔!同時,也會關注家庭其他成員的心理調適。

- 社會層面: 每個家庭都有其獨特的社會背景。護理人員會了解家庭的經濟狀況、居住環境、社會支持網絡等,如果發現有弱勢家庭,也會協助他們申請相關的社會福利資源,或是連結社區支持團體,確保他們能得到足夠的外部幫助。這就像是為家庭搭建一個堅實的社會安全網。

- 文化與精神層面: 台灣是個多元文化的社會,不同族群、宗教信仰對懷孕生產的看法和習俗可能大相逕庭。護理人員會尊重並理解這些文化差異,例如某些宗教可能對食物、血緣有特定禁忌,或者特定民族有不同的坐月子習俗。我們在提供照護時,就會盡量融入這些文化元素,讓家庭感到被理解與尊重,避免無謂的衝突或不適。這種尊重,能讓家庭在醫療環境中感到更自在、更安心,也更能信任護理團隊。

這種全人照護的觀點,讓我們能更全面、更細緻地去關懷孕產婦和家庭,確保他們不僅身體健康,心理也能得到撫慰,社會連結也能得到強化。這不就是我們希望看到的,一個充滿關愛與支持的孕產旅程嗎?

產科護理中具體的照護步驟與實踐

說了這麼多理念,你可能會好奇,那在實際的產科護理中,護理師到底會怎麼做,才能落實這些「以家庭為中心」和「全人照護」的理念呢?別急,我來列出一些我們日常工作中會特別著重的步驟和環節:

1. 孕期照護:為生產與育兒做好準備

- 建立信任關係: 從第一次產檢開始,護理師就會主動與孕婦及家屬建立良好的溝通橋樑,傾聽他們的擔憂、疑問,讓他們感受到被尊重、被支持。這就像是,我們不只是一個醫療提供者,更是他們孕期路上的陪伴者。

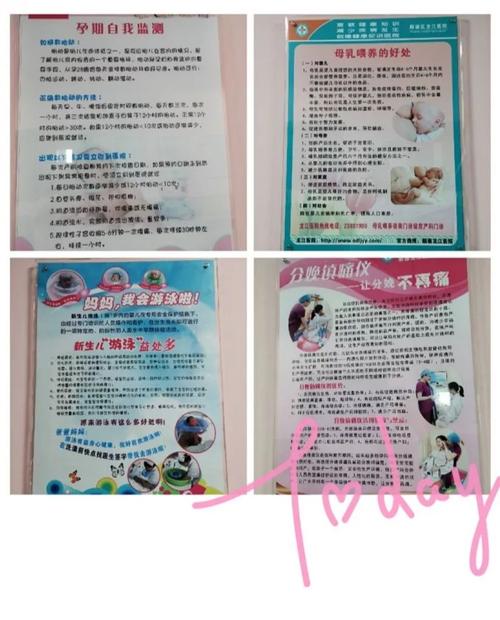

- 提供全面的健康教育: 這可不是隨便說說喔!我們會詳細解釋孕期生理變化、營養攝取、運動建議、警訊辨識等,還會教導準爸媽如何準備待產包、認識生產過程、各種減痛方式,以及產後照護和新生兒照護的基礎知識。這些知識能讓準爸媽更有底氣,減少對未知生產的恐懼。

- 擬定生產計畫(Birth Plan): 鼓勵孕婦和家庭共同討論並擬定自己的生產計畫,包含對生產環境、減痛方式、生產姿勢、新生兒處理等方面的期望。護理團隊會盡力協調與配合,讓孕婦的意願在安全的前提下得到最大程度的實現。這真的是讓孕婦很有主導權的感覺!

- 心理社會評估與支持: 定期評估孕婦的心理狀態,了解是否有焦慮、憂鬱等情緒困擾。同時也會關心家庭支持系統是否健全,例如伴侶的支持度、婆媳關係、是否有育兒幫手等。如果發現有高風險因子,會及早提供專業諮詢或轉介,真的非常重要。

2. 待產與生產照護:生命誕生的神聖時刻

- 疼痛管理與情緒支持: 待產過程中,護理師會密切監測產程進展,並評估孕婦的疼痛程度,提供多元的非藥物性減痛方式(如按摩、拉梅茲呼吸、姿勢調整)或協助藥物性減痛(如無痛分娩)。更重要的是,我們會給予持續的情緒支持與鼓勵,讓孕婦知道她不是一個人在面對。

- 鼓勵伴侶參與: 邀請並指導準爸爸或其他主要家庭成員陪伴在側,給予孕婦按摩、言語鼓勵,甚至協助餵食飲水。這種陪伴,不只給予力量,也讓伴侶更真切地體驗生產過程,加深對妻子的理解與感激。很多時候,準爸爸那種手足無措的樣子,也需要我們引導和支持呢!

- 保護隱私與尊嚴: 在整個生產過程中,護理人員會非常注意保護產婦的隱私,維持環境的寧靜與安全,讓產婦能在一個被尊重、感到安全的環境中迎接新生命。

3. 產後與新生兒照護:適應新角色與生活

- 母嬰同室與早期肌膚接觸: 鼓勵生產後立即進行母嬰肌膚接觸,並推廣母嬰同室,這有助於建立親密的親子連結,促進母乳哺餵成功,也能讓父母更早適應新生兒的作息。

- 母乳哺餵指導: 提供專業、個別化的母乳哺餵指導,包括正確含乳、各種哺乳姿勢、如何判斷寶寶是否吃飽,以及處理哺乳過程中遇到的困難,像是塞奶、乳頭破皮等。這需要極大的耐心和專業知識喔!

- 新生兒照護教學: 手把手教導新手爸媽如何替寶寶洗澡、換尿布、臍帶護理、判斷寶寶哭聲的意義,以及何時需要尋求醫療協助等等。這些實用技能的學習,能大大降低新手父母的焦慮感。

- 產婦產後恢復與自我照護: 教導產婦如何進行會陰傷口護理、觀察惡露、子宮收縮狀況,並給予正確的產後運動指導和營養建議,幫助她們盡快恢復體力。

- 心理情緒支持與篩檢: 持續評估產婦的心理狀態,特別注意是否有產後憂鬱的徵兆。我們會主動關心、傾聽,並提供心理支持資源的轉介。有時候,產婦的一個眼神或一句無心的話,就可能是我們需要特別留意的警訊。

- 家庭適應與親職教育: 協助家庭成員調整生活模式,適應有新成員的步調。也會提供親職教育課程,讓父母學習如何有效地與孩子互動、建立親密關係、應對育兒挑戰。這部分真的非常細緻,因為每個家庭的狀況都不一樣。

你看,整個過程是不是非常全面?每一個環節都滲透著「以家庭為中心」和「全人照護」的精神。我們不只是做例行公事,而是努力讓每個家庭都能在這段特別的生命旅程中,得到最溫暖、最專業的呵護。

護理人員的角色:不只照護,更是陪伴與賦能

在產科護理中,護理人員的角色真的是多面向的,不單單是執行醫療技術,更是整個家庭的引導者、支持者和教育者。我們就像是產科舞台上的「全方位協調員」:

- 專業照護者: 這是我們的本職,確保母嬰生理安全是第一要務。我們會運用專業知識和技能,精準評估、執行護理措施。

- 教育者: 這是非常重要的一環!從孕期到產後,我們會不斷地提供健康教育,教導父母各種育兒知識和技能。我們相信,知識就是力量,能讓父母更有自信地面對挑戰。

- 情感支持者: 孕產婦的情緒波動很大,我們需要具備高度的同理心,傾聽她們的焦慮、恐懼,並給予溫暖的安慰與鼓勵。有時候,一句「妳做得很棒!」就能給予巨大的力量。

- 倡議者: 我們會為孕產婦及其家庭的權益發聲,確保他們的意願被尊重,他們的聲音被聽見。特別是在一些醫療決策上,我們會協助他們做出符合自己期望的選擇。

- 資源連結者: 當家庭面臨特殊需求(如經濟困難、心理諮詢需求、育兒支持團體),我們會主動連結院內外的社會資源,確保他們能得到全面的幫助。

- 團隊協調者: 產科護理是個多團隊協作的模式。護理師是聯繫醫師、社工師、心理師、營養師、泌乳顧問等各專業人員的關鍵樞紐,確保各環節的照護能無縫接軌。

因此,產科護理師不只要求精湛的技術,更需要柔軟的心、敏銳的觀察力,以及卓越的溝通技巧。我們所做的,不只是「照顧」這個動作,更是透過陪伴,幫助家庭「賦能」,讓他們有能力去迎接和享受生命中最美好的變化。

跨專業團隊合作:築起一道堅實的照護網

嘿,你知道嗎?產科護理要做到「以家庭為中心」和「全人照護」,絕對不是單靠護理師一個人就能完成的喔!這背後需要一個強大、合作無間的跨專業團隊,才能為孕產婦和家庭築起一道堅實的照護網。這就像一支管弦樂團,每種樂器都不可或缺,才能演奏出美妙的樂章。

這個團隊通常會包含哪些「成員」呢?來看看:

- 婦產科醫師: 他們是醫療診斷和治療的決策者,負責處理所有與懷孕、生產相關的醫學問題,確保母嬰的生理安全。護理師會與醫師密切溝通,將照護計畫落實。

- 兒科醫師/新生兒科醫師: 新生兒出生後,他們的健康狀況就由兒科或新生兒科醫師接手,進行評估、診斷與治療。護理師也會與他們協調,提供新生兒的日常照護。

- 麻醉科醫師: 在生產過程中,特別是需要進行無痛分娩或剖腹產時,麻醉科醫師的專業就顯得至關重要,他們負責疼痛管理與麻醉安全。

- 泌乳顧問: 現代產科越來越重視母乳哺餵,專業的泌乳顧問能夠提供深度且個別化的哺乳指導,解決新手媽媽在哺乳過程中遇到的各種疑難雜症。

- 營養師: 孕期和產後的營養對母嬰健康都非常關鍵。營養師會根據個案需求,提供專業的飲食建議,確保孕產婦和哺乳媽媽都能攝取到足夠的營養。

- 社會工作師: 當家庭面臨經濟困難、家庭暴力、兒童保護或其他社會資源需求時,社工師會介入評估,連結社會福利資源,為家庭提供實質的協助與支持。

- 心理師/精神科醫師: 如前面提到的,孕產婦的心理健康不容忽視。當護理師評估有心理困擾或產後憂鬱的風險時,會轉介給心理師或精神科醫師,提供更專業的心理諮詢與治療。

- 物理治療師/職能治療師: 有些產婦可能需要產後復健,或者新生兒有發展遲緩的風險,這時候就會有這些專業的治療師介入,提供評估和復健指導。

哇,光是聽起來就覺得陣容很堅強了吧?這每一位專業人員都有各自的專長,但他們共同的目標,就是為孕產婦和家庭提供最全面、最連貫的照護。而護理人員,就像是這個團隊中的「指揮家」,負責串聯起各個環節,確保資訊流通無礙,讓整個照護過程順暢又有效率。這種無縫接軌的合作,才能讓家庭真正感受到被全方位照顧的溫暖,是不是很讓人安心呢?

面對挑戰:產科護理的因應之道

雖然我們努力提供最完善的產科護理,但這條路上也並非一帆風順,常常會遇到一些挑戰喔!不過別擔心,我們的產科團隊也總是有各種因應之道:

- 高危險妊娠的複雜性: 現代社會,高齡產婦、多胞胎、妊娠糖尿病、子癇前症等高危險妊娠的比例越來越高。這對護理團隊是個巨大考驗,因為這些孕婦和胎兒需要更密切的監測、更精密的照護計畫。我們會加強跨專業團隊的協作,例如與腎臟科、心臟科醫師會診,確保在複雜的狀況下也能提供最好的安全保障。

- 科技快速發展的學習曲線: 醫學科技日新月異,從高層次超音波、胎兒監測儀器到各種先進的急救設備,都要求護理師不斷學習、精進自己的專業技能。我們必須定期參加在職教育訓練,確保能熟練操作這些新設備,提供最先進的照護。

- 滿足多元家庭的需求: 現代社會家庭型態越來越多元,除了傳統的雙親家庭,還有單親家庭、重組家庭、同志家庭,甚至跨國婚姻等。護理師需要具備高度的文化敏感度,理解不同家庭背景的需求和價值觀,並提供符合他們期待的個別化照護,這可不是一件容易的事喔!

- 溝通的挑戰: 醫療資訊有時很複雜,如何用簡單易懂、沒有術語的方式向家庭解釋病情、護理措施,讓他們充分理解並參與決策,是很大的挑戰。特別是面對焦慮的家屬,更需要耐心與同理心。我們常常要反覆確認,確保他們真的聽懂了,而不是點點頭就過去了。

- 護理人力的壓力: 雖然我們都希望提供最好的照護,但現實中,護理人力不足常常是一個全球性的問題。在有限的人力下,如何維持高品質的照護,並避免護理人員過勞,也是我們持續努力的目標,例如透過優化流程、合理分配工作等。

儘管挑戰重重,但正是這些挑戰,促使我們產科護理團隊不斷學習、創新、進步。我們始終相信,只要堅守「以家庭為中心」和「全人照護」的理念,就能克服萬難,為每一個新生命的到來,創造一個溫暖、安全、充滿希望的環境。這就是我們產科護理人員的使命感,也是我們工作的動力來源!

常見相關問題與解答

Q1:什麼是「以家庭為中心」的產科護理?

「以家庭為中心」的產科護理,簡單來說,就是將準媽媽、新媽媽、新生兒以及所有與他們緊密相關的家庭成員,都視為照護的核心對象。它不只關注媽媽和寶寶的生理健康,更會全面考量家庭的心理、社會和文化需求。

這種照護模式強調賦權家庭成員,讓他們充分參與到護理決策和照護過程中。例如,鼓勵準爸爸參與生產過程、教導家屬如何照護新生兒、提供家庭成員心理支持,並尊重家庭的文化習俗。這麼做的好處是,能增強家庭面對新生命到來的信心與能力,促進親子連結,同時也能提升整個家庭對醫療服務的滿意度,讓他們覺得自己是被重視、被理解的。這真的能讓家庭更有力量去迎接新的挑戰喔!

Q2:產科護理如何幫助新手父母適應?

產科護理在幫助新手父母適應新角色方面扮演著非常關鍵的角色,絕不只是把孩子生下來就沒事了喔!我們會透過多面向的介入來支持他們:

首先,提供全面且實用的親職教育。這包含了新手爸媽最常遇到的問題,像是如何正確抱寶寶、換尿布、臍帶護理、洗澡技巧,以及如何判斷寶寶的哭聲是肚子餓了、想睡覺還是不舒服。我們甚至會教導他們如何安撫哭鬧的寶寶,讓爸媽對照護新生兒感到更有信心,而不是手足無措。

其次,鼓勵並指導母乳哺餵。對於許多新手媽媽來說,母乳哺餵是一個不小的挑戰。護理師會提供一對一的指導,從正確含乳姿勢到如何處理塞奶等常見問題,全程給予支持和解決方案。我們深知,成功的母乳哺餵不僅能促進寶寶健康,也能增強媽媽的自信心。

再者,關注父母的心理健康與情緒調適。我們會主動評估父母(特別是媽媽)是否有產後憂鬱或焦慮的傾向,並提供情緒支持與壓力調適的建議。如果需要,也會協助轉介心理諮詢服務。我們很清楚,只有父母狀態良好,才能更好地照顧寶寶。

最後,我們也會協助家庭成員之間的溝通與分工。新生命的到來會打亂家庭原有的步調,護理師會引導夫妻討論如何分擔育兒責任,並鼓勵家庭其他成員提供支持,讓新手父母感受到自己不是孤單一人。這種全面性的支持,能幫助新手父母更快地適應新生活,迎接甜蜜的挑戰。

Q3:產科護理在心理健康方面扮演什麼角色?

在產科護理中,心理健康的照護絕對是不可或缺的一環,而且它的重要性越來越受到重視!我們護理師在其中扮演的角色,可以說是「前線的守門員」和「溫暖的陪伴者」。

首先,我們會主動進行心理狀態評估與篩檢。從孕期開始,我們就會透過與孕產婦的對話和專業工具,評估她們是否有焦慮、憂鬱、壓力過大等情況。特別是在產後,我們會密切觀察產婦的情緒變化,因為產後憂鬱和產後情緒低落非常普遍,但常常被忽略。

接著,我們會提供即時的情緒支持與傾聽。許多孕產婦會面臨巨大的生理和心理變化,例如荷爾蒙波動、睡眠不足、角色轉換的壓力等,這些都可能導致情緒不穩。護理師會花時間傾聽她們的困擾,給予同理心的回應,讓她們知道這些感受是正常的,而且她們並不孤單。有時候,一個簡單的「妳很棒,辛苦了!」就能給予很大的安慰。

此外,我們還會教導壓力調適技巧與放鬆方式,例如深呼吸、冥想、輕柔運動等,幫助孕產婦學習如何應對壓力和負面情緒。同時,也會鼓勵她們尋求家庭和社會支持,像是多和伴侶、家人溝通,或是加入新手媽媽社團,分享經驗。

最後,如果我們評估孕產婦有較嚴重的心理困擾或產後憂鬱症的傾向,我們會毫不猶豫地及早轉介給專業的心理師或精神科醫師。我們深知,及早介入對於改善預後至關重要。總之,我們在心理健康方面的努力,就是希望每位孕產婦都能以最穩定的心情,迎接和享受這段特殊的生命旅程。

Q4:產科護理對高危險妊娠的處理有何不同?

處理高危險妊娠,就像是我們要走在一條更需要小心翼翼的路上,對產科護理來說,真的是一個重大的挑戰,所以我們的處理方式當然會更加精細和不同!

首先,監測頻率與深度會大大增加。對於高危險妊娠的孕婦,無論是產檢的頻率,還是每次監測的細節,都會比一般孕婦來得密集和深入。這可能包括更頻繁的血壓、血糖監測、胎兒生長發育評估(如高層次超音波),甚至住院觀察來確保母嬰的安全。我們就像是偵探一樣,要捕捉到任何潛在的風險信號。

其次,照護計畫會高度個別化且動態調整。高危險妊娠的原因百百種,可能是妊娠糖尿病、妊娠高血壓、多胞胎、胎盤前置等,每一種情況都有其獨特的風險和照護重點。護理師會與醫師、營養師等跨專業團隊密切合作,為每位孕婦量身打造最合適的照護計畫。而且這個計畫不是一成不變的,我們會根據孕婦和胎兒的狀況,隨時進行調整,確保能即時應對任何變化。

再者,心理支持與教育會更加深入。面對高危險妊娠,孕婦和家庭的壓力、焦慮感通常會特別高。我們護理師會花更多時間與他們溝通,詳細解釋病情、治療方案和可能的風險,解答他們的疑問。同時,也會提供額外的心理支持,教導他們如何應對壓力,並提供相關的心理諮詢資源。讓他們覺得,即便是在困難的時刻,也總有人在支持他們。

最後,更強化的跨專業團隊協作是關鍵。高危險妊娠往往需要多個專科醫師(如內科、腎臟科、心臟科)的會診,以及社工師、營養師的介入。護理師作為照護的核心協調者,會確保這些專業人員之間的溝通無礙,讓所有的醫療資源都能有效整合,為母嬰提供最全面、最安全的照護。這真的考驗著我們團隊合作的功力!

Q5:產科護理如何融入跨文化照護?

在台灣這個多元的社會裡,產科護理要做到「以家庭為中心」和「全人照護」,就必須非常重視「跨文化照護」喔!這可不是說說而已,因為不同文化背景的家庭,對懷孕、生產、育兒的看法和習俗可能大相逕庭。如果我們不懂得尊重和融入,就可能會造成誤解,甚至影響照護品質。

首先,我們會主動學習和了解多元文化背景。這包括認識不同國家、族群(例如新住民、原住民)對孕產期飲食、禁忌、生產姿勢、坐月子習俗、新生兒命名等方面的特殊習慣。我們可能會在入院時進行文化評估,或是在與家庭溝通時,多問一句「你們家有沒有什麼特別的習俗或想法呢?」來表示我們的關心和尊重。

其次,重視溝通與語言協助。如果遇到語言不通的家庭,我們會盡力尋求語言協助,例如透過翻譯機、手機翻譯軟體,或者尋求家屬中懂中文的成員協助溝通。最理想的情況是能有專業的醫療翻譯在場,確保醫療資訊能被準確傳達,這真的非常重要,避免因語言隔閡而產生誤會。

再者,彈性調整照護計畫以尊重文化習俗。在不影響醫療安全的前提下,我們會盡力配合家庭的文化或宗教需求。例如,某些信仰可能對血液有特殊處理要求,我們會盡力滿足;或是對於坐月子期間的飲食習慣,我們會提供符合他們文化背景的營養建議,而不是一味地要求他們改變。這種彈性,能讓家庭在陌生的醫療環境中,感受到被理解和包容。

最後,我們會提升護理人員的文化敏感度與反思能力。這表示我們不僅要認識他人的文化,更要反思自己的文化偏見,避免用單一的視角去判斷和提供照護。透過持續的在職教育和個案討論,讓護理人員學會以更開放、更包容的心態去面對多元的家庭,確保每個人都能得到貼心且尊重的照護。這真的是一個永無止境的學習過程呢!