蜂蜜壞掉是什麼味道?揭秘變質蜂蜜的氣味、外觀與安全判斷全攻略

你是不是也遇過這種狀況?那天小美想用蜂蜜泡杯溫水,才剛打開塵封已久的蜂蜜罐,就聞到一股說不出來的怪味,再仔細瞧瞧,發現裡面竟然有泡泡?她心裡OS:「天啊!我的蜂蜜壞掉了嗎?可是蜂蜜不是號稱不會壞嗎?」這個疑問,相信是許多人家裡都曾經發生過的困擾吧!

別擔心,今天就來為大家揭曉「蜂蜜壞掉是什麼味道」以及如何判斷它的完整指南!

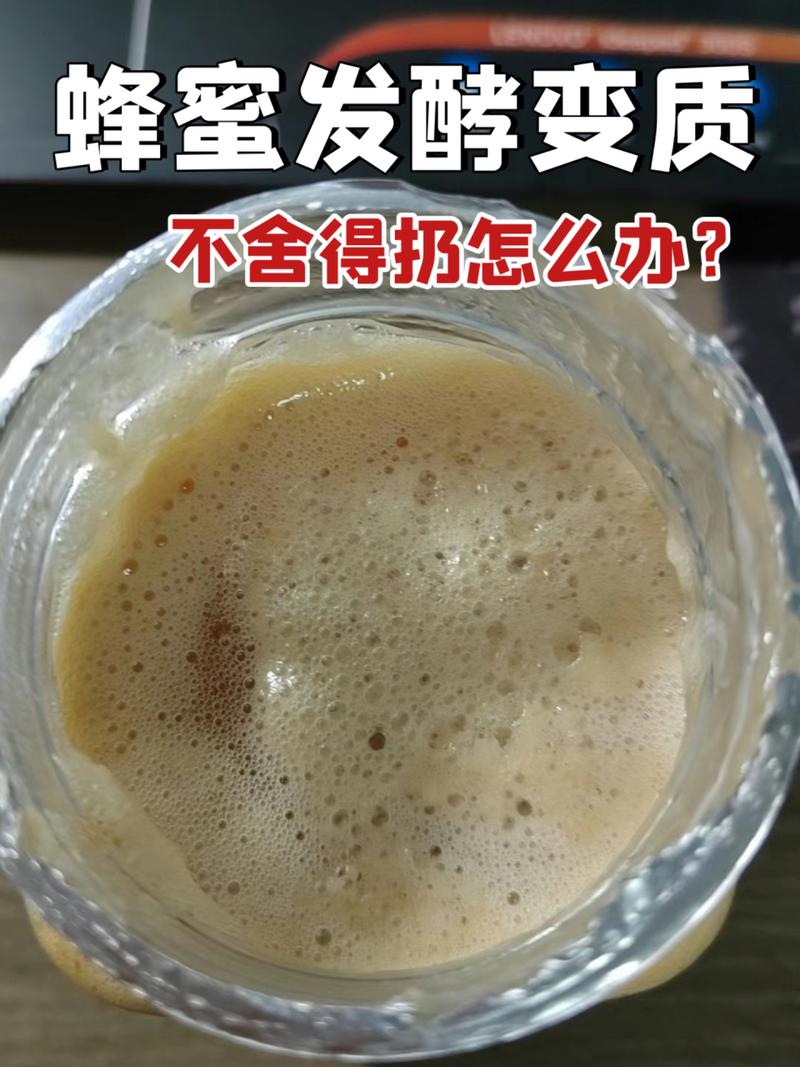

蜂蜜壞掉的味道通常會很明顯喔!最常見且最直接的判斷依據就是它會出現「酸敗味」或「酒糟味」,甚至帶有一點點「醋酸味」。這是因為蜂蜜在特定條件下會發酵,由其中的酵母菌把糖分轉化成酒精,再進一步變成醋酸。除了味道,你還會看到蜂蜜表面出現大量氣泡、顏色變得渾濁不均,甚至可能分層,底部有沉澱物。健康的蜂蜜應該是清甜、溫和、帶有自然花香或果香,質地濃稠且均勻的。

Table of Contents

蜂蜜的獨特體質:為何它難壞卻又能變質?

許多人都聽過「蜂蜜是唯一不會腐敗的食物」這種說法,這句話說對了一半,但並不完全精準。確實,純蜂蜜因為它獨特的「體質」,讓它比其他食物更難變質,但「難壞」不等於「永遠不壞」喔!它還是有變質的可能,只是條件比較嚴苛。

蜂蜜天生抗腐敗的秘密

為什麼蜂蜜這麼耐放呢?這要歸功於它的幾個關鍵特性:

- 超低含水量: 蜂蜜的含水量通常在17-18%以下,這麼低的濕度,大部分的微生物(包括細菌和黴菌)根本無法生存和繁殖,因為它們需要水分才能生長。這就好像把食物曬成乾一樣,沒有水分,微生物就沒輒啦!

- 高糖濃度: 蜂蜜中超過80%是糖分(主要是果糖和葡萄糖),這創造了一種極高的滲透壓。當微生物試圖進入蜂蜜時,它們細胞內的水分會被滲透壓吸走,導致微生物脫水死亡。這就像把肉用鹽醃起來,也是利用高滲透壓來防止腐敗。

- 天然酸性: 蜂蜜的pH值大約在3.5到4.5之間,屬於酸性環境。大多數致病菌和腐敗菌都不喜歡在這麼酸的環境中生長。

- 過氧化氫酶: 蜜蜂在釀蜜過程中,會加入一種酵素叫做「葡萄糖氧化酶」。這種酵素會與蜂蜜中的葡萄糖和水反應,產生微量的過氧化氫(就是雙氧水啦),這也是一種天然的抗菌劑。

有這麼多「防護罩」,難怪蜂蜜這麼厲害,幾乎不會有細菌性腐敗的問題。不過,這也正是它可能「變質」的關鍵所在。

「發酵」——蜂蜜變質的主要原因

雖然細菌和黴菌難以生存,但有一種微生物卻能在蜂蜜中找到生存的縫隙,那就是「酵母菌」。酵母菌相較於其他微生物,對高糖、低水活性的環境有更高的耐受度。

當蜂蜜的含水量稍微高一些(通常超過20%),或是保存環境不佳(例如潮濕、溫度變化大),或是蜂蜜在採集、加工過程中不小心被酵母菌汙染時,這些潛伏的酵母菌就會被「喚醒」,開始把蜂蜜中的葡萄糖和果糖轉化為酒精和二氧化碳。這就是所謂的「發酵」。

如果發酵過程持續進行,酒精又會被進一步氧化成醋酸,這也就是為什麼變質的蜂蜜會有酸味的原因。我的經驗是,發酵初期的蜂蜜,你聞起來可能會有點像淡淡的酒味,或是水果發酵的香味,但再放久一點,那股「酸敗」的味道就會越來越明顯了。

物理變化 vs. 變質:別搞混了!

大家最常把「結晶」跟「變質」搞混。蜂蜜結晶是完全正常的物理現象!它不是變質!這是因為蜂蜜中的葡萄糖在低溫或水分含量較低的環境下,會析出形成結晶。就像冬天氣溫低,豬油會凝固一樣。所以,看到蜂蜜結塊了,千萬不要急著丟掉喔!它只是從液態變成固態,品質一點都沒變,營養價值也都在。稍微隔水加熱,它就會恢復流動性了。

變質蜂蜜的「警報」:蜂蜜壞掉是什麼味道?

當蜂蜜出現異常,它會發出多重「警報」,提醒你它可能已經變質了。我們會從氣味、外觀、質地和味道(但這項要非常小心)這幾個方面來判斷。

聞其味:嗅覺是第一道防線

你的鼻子是最靈敏的偵測器!當蜂蜜變質時,最明顯的警訊就是它不再是原本那種甜甜、清新的香氣了。

- 酸敗味/酒糟味/醋酸味:這是蜂蜜發酵最典型的味道。想像一下你把一瓶水果酒放太久,結果它變成醋了,那種酸酸、有點刺激的味道,就是發酵蜂蜜會散發出來的。有時候也會帶有一點點酒精的刺鼻味。

- 霉味/土味:如果你聞到類似發霉的麵包、潮濕泥土的味道,那很可能是蜂蜜被黴菌污染了。這種情況下,通常蜂蜜表面也會看到黴斑。

- 腐敗臭味:這種情況非常非常罕見,因為蜂蜜的特性讓細菌難以生長。但如果出現明顯的腐敗臭味,那就表示有其他嚴重的微生物汙染,絕對不能碰!

正常蜂蜜的氣味:應該是清甜、自然,帶有蜜源植物特有的花香、果香或淡淡的草本香。聞起來會感到舒服、療癒,絕不會有任何刺激性或異味。

觀其色:眼睛是第二道防線

仔細觀察蜂蜜的外觀,也能給你很多提示。

- 渾濁不清/分層:正常的蜂蜜是清澈透亮的,雖然不同蜜源會有不同顏色,但質地應該是均勻的。如果蜂蜜變得渾濁,或者出現明顯的分層(比如底部有水樣層、頂部有濃稠層),這可能就是發酵或含水量過高的跡象。

- 顏色異常:蜂蜜的顏色通常是淺黃到深琥珀色。如果發現蜂蜜顏色異常變深,甚至變成不自然的灰綠、深棕黑,或是出現不明的斑點,這也是變質的警訊。

- 表面有氣泡/白色泡沫:這是發酵非常明顯的標誌!酵母菌在發酵過程中會產生二氧化碳氣體,這些氣體會形成小氣泡浮到蜂蜜表面,形成一層白色泡沫。我的經驗是,如果氣泡很多,而且一直「冒泡泡」,那幾乎可以確定它正在發酵了。

- 有黴斑/異物:如果看到蜂蜜表面或內部出現綠色、黑色、白色的黴斑,或是其他不明的異物,那絕對是已經變質了,不要猶豫,立刻丟掉!

正常蜂蜜的外觀:清澈透亮,顏色均勻一致(除非有結晶),沒有氣泡(輕微少量氣泡是釀蜜時帶入的,會慢慢消失,但不會大量持續產生),沒有沉澱物或黴斑。

察其質:觸感和流動性也是線索

蜂蜜的濃稠度和觸感也能提供一些線索。

- 異常稀薄/水狀:如果蜂蜜變得像糖水一樣稀薄,很可能是因為含水量過高,這會大大增加發酵的風險。

- 過於黏稠/結塊(非結晶):如果是那種黏膩、好像有異物混在裡面、摸起來不順滑的結塊,而非均勻的結晶,也可能是變質的徵兆。

- 觸感黏膩,而非蜂蜜的順滑感:變質的蜂蜜有時候會失去那種純正蜂蜜特有的滑潤感,變得有點「怪怪的」。

正常蜂蜜的質地:濃稠、流動緩慢,具有一定的黏性,舀起來時能拉出細長的絲,且感覺順滑。結晶是變硬結塊,但質地仍是細緻的。

嚐其味:最終但最需謹慎的確認

如果前面幾項都只有輕微的跡象,你可能會忍不住想嚐嚐看。但請務必小心,這不是一個推薦的判斷方法,特別是當你已經有疑慮的時候。如果真的要嚐,請用乾淨的湯匙取一小點點,放入口中感受。

- 強烈酸味/刺激性:發酵後的蜂蜜會帶有明顯的酸味,甚至有點刺激舌頭的感覺,這就是醋酸的風味。

- 苦味/澀味/怪味:如果嚐起來有非蜂蜜本身的苦味、澀味或任何奇怪的異味,那就表示它已經不正常了。

- 酒味/酒精味:發酵初期,你可能會嚐到淡淡的酒味,這表示酵母菌已經開始作用了。

正常蜂蜜的味道:應該是溫和的甜美,帶有蜜源特有的風味層次,入口滑順,甜而不膩。

判斷蜂蜜是否變質的實用步驟

綜合以上感官判斷,這裡為你列出一個簡單的判斷清單,幫助你快速確認家中的蜂蜜是否還能吃:

- 步驟一:觀察外觀

- 瓶身是否有膨脹?(發酵產生氣體)

- 蜂蜜是否清澈透明?有無渾濁、分層現象?

- 表面是否有大量氣泡、持續冒泡?是否有白色浮沫?

- 有無黴斑(綠色、白色、黑色)或不明異物?

- 顏色是否異常變深或不均勻?

- 步驟二:聞聞氣味

- 打開瓶蓋,靠近聞聞看。是否有酸敗味、酒糟味、醋酸味?

- 有無霉味、土味?或是任何令人不悅的異味?

- 步驟三:檢查質地

- 用乾淨的湯匙舀起,看看流動性如何?是否異常稀薄或黏膩?

- 是否有非結晶的奇怪結塊?

- 步驟四:輕嚐一小口(請謹慎!)

- 如果前三步都沒有明顯異常,只是輕微疑慮,可以取一小點嚐嚐看。

- 味道是否帶有酸、澀、苦、或酒精味、刺激性?

我的個人小撇步:有時候,我會把蜂蜜罐稍微倒過來,讓它慢慢流動。如果看到有大量氣泡快速往上竄,或者蜂蜜流動速度異常快(感覺像水一樣),那我就會提高警覺。如果是真的純蜂蜜,即使有點稀,它的黏性還是會讓氣泡慢慢地浮上來,不會像汽水那樣咕嚕咕嚕冒個不停。

變質蜂蜜的潛在風險與處理方式

你可能會問:「蜂蜜壞掉了吃了會怎樣?會不會拉肚子?」

健康風險

發酵的蜂蜜,主要風險是其發酵產物,如酒精和醋酸。少量食用可能導致腸胃不適,例如輕微的腹瀉、腹痛或脹氣。雖然這通常不會造成嚴重危害,但風味會變得非常糟糕,而且失去蜂蜜原本的營養價值。如果被黴菌污染的蜂蜜,則可能產生黴菌毒素,這對人體健康有潛在風險,雖然極為罕見,但仍不可輕忽。

根據食品科學研究,蜂蜜本身的抗菌特性,使得它受到沙門氏菌、大腸桿菌等常見致病菌汙染的機率極低。所以,發酵的蜂蜜,主要還是酵母菌和其代謝產物的問題。

特別提醒:無論蜂蜜是否變質,嬰兒(一歲以下)絕對不能食用蜂蜜!這是因為蜂蜜中可能含有肉毒桿菌的孢子。雖然對於成人和較大的兒童來說,這些孢子通常無害,因為他們的消化系統已經足夠成熟,可以抑制其生長,但嬰兒的腸道環境尚未發展完全,一旦孢子在腸道內生長並產生毒素,可能引發嬰兒肉毒桿菌中毒,這是非常危險的。

處理方式

- 輕微發酵(僅微酸味,無黴):如果你判斷蜂蜜只是輕微發酵,只有淡淡的酸味,且沒有任何黴斑或其他異物,有些人會選擇將其用於烹飪(如製作醃料、醬汁),因為加熱可以蒸發掉酒精並降低酸味。但坦白說,風味一定會大打折扣,而且營養價值也會受影響。我個人建議,為了健康和風味考量,還是不建議直接食用或烹飪。

- 明顯發酵或有異物、異味:只要蜂蜜出現大量氣泡、明顯的酸敗味、霉味、渾濁、分層、黴斑或任何肉眼可見的異常,請毫不猶豫地將它丟棄! 不要嘗試加熱處理,因為發酵產物或黴菌毒素不一定會被高溫破壞,而且風險不值得冒。安全永遠是第一位的!丟棄雖然有點可惜,但想想身體健康更重要,對吧?

蜂蜜的「長壽秘訣」:如何正確保存蜂蜜?

既然蜂蜜這麼難得又珍貴,正確保存它就是讓它「長命百歲」的關鍵啦!

- 密封:這是最重要的一步!蜂蜜非常容易吸收空氣中的水分,一旦含水量升高,就容易引起發酵。同時,密封也能阻隔空氣中的酵母菌孢子和其他異物進入。所以,每次使用後務必將瓶蓋旋緊,確保完全密封。

- 陰涼乾燥處:避免陽光直射和高溫。理想的保存溫度約在18-24°C之間。高溫不僅會加速蜂蜜變色、變質,還可能破壞其活性酵素和營養成分。同時也要避免潮濕的環境,因為濕氣會讓蜂蜜更容易吸收水分。

- 避免交叉污染:每次取用蜂蜜時,一定要使用乾燥、清潔的湯匙或器具。千萬不要用沾有口水、水滴或其他食物殘渣的湯匙去挖蜂蜜,這樣會把微生物帶進去,大大增加變質的風險。

- 原裝玻璃容器:玻璃瓶是保存蜂蜜的最佳選擇,因為它穩定、不透氣,也不會和蜂蜜發生反應。避免使用金屬或塑膠容器,有些塑膠可能會釋放有害物質,金屬則可能與蜂蜜中的酸性物質反應。

- 不建議放冰箱:雖然低溫可以抑制酵母菌的活性,但冰箱的低溫會加速蜂蜜結晶。結晶本身不是變質,但會讓蜂蜜變得非常堅硬,難以取用。而且,頻繁進出冰箱的溫差變化,也可能導致瓶內產生水氣,反而增加含水量。所以,在陰涼的室溫下保存即可。

蜂蜜變質的常見迷思與真相

我們常常聽到一些關於蜂蜜的說法,有些是誤解,有些則需要釐清。這裡幫大家整理了一下:

迷思1:蜂蜜結晶就是壞掉了?

真相:這是最常見的誤解!蜂蜜結晶是完全正常的物理現象,就跟鹽水會結晶、糖水會結晶一樣。這是因為蜂蜜中的葡萄糖含量較高,在低溫(約13-14°C)或水分含量較低的環境下,葡萄糖分子會析出並形成固體結晶。不同的蜜源(例如荔枝蜜、油菜花蜜)因為葡萄糖比例較高,更容易結晶;而龍眼蜜、百花蜜則相對不易結晶。結晶後的蜂蜜,品質和營養價值絲毫未減,只是從液態變成了固態而已。你可以將結塊的蜂蜜瓶放入不超過60°C的溫水中隔水加熱,慢慢攪拌,它就會恢復液態了,記得不要用太高的溫度,免得破壞蜂蜜的活性物質喔!

迷思2:蜂蜜過期就不能吃?

真相:嚴格來說,純蜂蜜並沒有一個明確的「保質期」或「有效期限」,它通常只有一個「最佳賞味期」。在歐美,許多蜂蜜產品的標籤上甚至沒有寫效期。只要保存得當(密封、陰涼乾燥),蜂蜜確實可以保存數年甚至數十年而不腐敗。考古學家就曾發現數千年前的蜂蜜,至今仍然可以食用!不過,長時間存放的蜂蜜,它的香氣、風味和一些活性物質可能會逐漸流失或減弱。所以,標示上的日期更多是建議你在此之前食用,以享受最佳的風味和品質。但如果你的蜂蜜已經出現前面提到的變質跡象(酸敗、冒泡、發霉),即便在賞味期內,也建議丟棄。

迷思3:加熱可以殺死變質蜂蜜的壞菌?

真相:這個想法是危險的!雖然高溫可以殺死大多數微生物,但蜂蜜發酵產生的酒精和醋酸,以及黴菌可能產生的毒素,通常是不會被簡單的加熱所破壞的。而且,如果蜂蜜已經變質到會發出異味、出現黴斑的程度,表示它已經被嚴重污染了,其中的有害物質不見得能透過加熱完全去除。為了健康著想,一旦蜂蜜出現明顯變質跡象,請務必丟棄,不要試圖透過加熱來「挽救」。

迷思4:表面有層白色泡泡就是變質?

真相:不一定。輕微的白色泡泡可能是蜂蜜在灌裝或攪拌過程中,帶入的空氣氣泡,這在純蜂蜜中是很常見的,尤其是新採收的蜂蜜,氣泡會比較多,放一段時間就會慢慢消失。但如果泡泡量非常多、持續不斷地產生,而且還伴隨著酸味或其他異味,那這就是發酵的明確跡象了!判斷的關鍵在於氣泡的量、產生速度以及是否有其他變質的徵兆同時出現。

為了幫助大家更清楚地分辨,這裡有個簡單的比較表:

| 特徵 | 健康蜂蜜 | 變質蜂蜜(發酵為主) | 變質蜂蜜(黴菌/嚴重污染) |

|---|---|---|---|

| 氣味 | 清甜花香、果香、草本香,自然舒服。 | 酒糟味、酸敗味、醋酸味、微酒精味,有刺激性。 | 霉味、土味、腐敗臭味(極端),令人不悅。 |

| 外觀 | 清澈、透亮、顏色均勻(結晶除外)。 | 渾濁、大量氣泡、表面浮沫、分層。 | 黴斑(綠、白、黑)、異物、顏色異常深黑。 |

| 質地 | 濃稠、流動順滑、有拉絲感。 | 異常稀薄或部分結塊(非結晶體),黏性降低。 | 黏膩、塊狀,失去蜂蜜應有的順滑感。 |

| 味道 (請慎嚐) |

純粹甜美、風味細膩、甜而不膩。 | 酸、澀、刺激性、酒精味、口感不佳。 | 苦、腐敗味、怪異,絕對不能食用。 |

相關常見問題與專業解答

問題一:蜂蜜為什麼會發酵?跟「水」有關係嗎?

是的,蜂蜜會發酵,而且跟「水」的關係非常密切!

發酵的主角是「酵母菌」。這些酵母菌可能在蜜蜂採集花蜜的過程中,就已經存在於花蜜或蜜蜂體表,或是蜂蜜在採集、加工、儲存的過程中,從空氣、器皿、甚至我們自己的手上沾染進去。

雖然蜂蜜天生具有抗菌性,但如果蜂蜜中的「含水量」過高,這些酵母菌就有機會活化並大量繁殖。一般來說,純蜂蜜的含水量應該低於20%,甚至是18%以下。當含水量超過這個門檻,例如達到20%或更高,酵母菌就會像遇到甘霖一樣,開始活躍起來。

它們會把蜂蜜中豐富的葡萄糖和果糖當作食物,進行新陳代謝。這個過程會產生兩種主要的產物:酒精和二氧化碳氣體。這就是為什麼發酵的蜂蜜會聞到酒味,並且看到很多氣泡冒出來的原因。

如果發酵持續進行,酒精會被空氣中的醋酸菌進一步氧化,轉化成醋酸,這也就是我們聞到的「酸敗味」。所以,高含水量、不當的儲存(例如沒有密封好、放在潮濕的環境讓蜂蜜吸收空氣中的水分)、或是被酵母菌大量污染,都是導致蜂蜜發酵的關鍵因素。

問題二:發酵的蜂蜜吃了會怎樣?會中毒嗎?

發酵的蜂蜜吃了通常不會導致嚴重的食物中毒,但會引起身體不適。

主要的影響是消化道方面的不適。由於發酵過程中產生了酒精、醋酸以及其他代謝產物,這些物質會刺激腸胃,引起一些人出現輕微的腹瀉、腹痛、噁心、脹氣等症狀。雖然這些症狀通常是暫時的,對健康沒有長期危害,但對於腸胃比較敏感的人,反應可能會更明顯。

另外,發酵蜂蜜的風味也會變得非常差,失去原本的清甜和花香,取而代之的是令人不悅的酸味或酒味。從風味和營養價值的角度來看,發酵的蜂蜜已經失去了其作為優質食品的意義。

總之,雖然發酵的蜂蜜導致中毒的機率極低,但為了您的健康和愉悅的味蕾體驗,一旦發現蜂蜜有明顯的發酵跡象,強烈建議不要食用,直接丟棄是最安全的選擇。

問題三:蜂蜜結晶是不是真的就壞了?怎麼讓它復原?

這個問題太常被問到了,請大家務必記住:蜂蜜結晶絕對不是壞掉!它是一種非常自然的物理現象,就像水結成冰,或是糖漿放久了會變沙一樣,完全不影響蜂蜜的品質和營養價值。

蜂蜜結晶的原因主要是:

- 葡萄糖含量:蜂蜜中含有豐富的葡萄糖和果糖。葡萄糖的溶解度比果糖低,當蜂蜜中的葡萄糖含量較高時,它就更容易從溶液中析出,形成結晶。

- 溫度:結晶最容易發生的溫度約在13℃~14℃。當環境溫度低於這個範圍時,葡萄糖分子會更容易聚集,形成固體結晶。但溫度過低(例如放入冰箱),雖然會讓蜂蜜變得很硬,但反而會抑制結晶的速度。

- 花源:不同花源的蜂蜜,其葡萄糖和果糖的比例不同。例如,荔枝蜜、油菜花蜜、柑橘蜜等葡萄糖含量相對較高,就比較容易結晶;而龍眼蜜、百花蜜則果糖含量較高,相對不容易結晶。

- 水分含量:含水量低的蜂蜜,由於糖的飽和度更高,也更容易結晶。

如何讓結晶的蜂蜜復原呢?

方法很簡單,就是隔水加熱!

具體步驟如下:

- 準備一個鍋子和一個比蜂蜜瓶更大的容器(例如碗或盆)。

- 將結晶的蜂蜜瓶(玻璃瓶最佳)放入準備好的容器中。

- 在鍋中加入溫水(水溫建議控制在40℃~60℃之間,不要超過60℃,以免破壞蜂蜜的活性酵素和營養成分)。

- 將鍋子放在爐上,用小火慢慢加熱,或是直接用熱水浸泡,讓熱水慢慢滲透蜂蜜瓶。

- 過程中可以輕輕攪拌蜂蜜,幫助其加速溶解。

- 當蜂蜜完全恢復液態時,即可取出。

請注意,不要直接用火加熱蜂蜜,也不要用微波爐,這會導致蜂蜜受熱不均勻,甚至可能破壞其活性成分。隔水加熱是最好且最溫和的方法喔!

總之,蜂蜜真的是大自然的恩賜,它獨特的化學組成讓它成為一種幾乎不會腐敗的神奇食物。然而,這並不代表我們可以對它掉以輕心。只要掌握正確的保存方式,並學會辨識變質的警訊,你就能確保每次享用的蜂蜜都是新鮮、美味又健康的。當有疑慮時,為了自己的健康,千萬不要心疼,該丟棄的就果斷處理掉,這樣才能安心地享受蜂蜜帶給我們的一切美好!