為什麼嬰兒耳朵很臭?嬰兒耳垢、護理與異味解析,新手爸媽必讀!

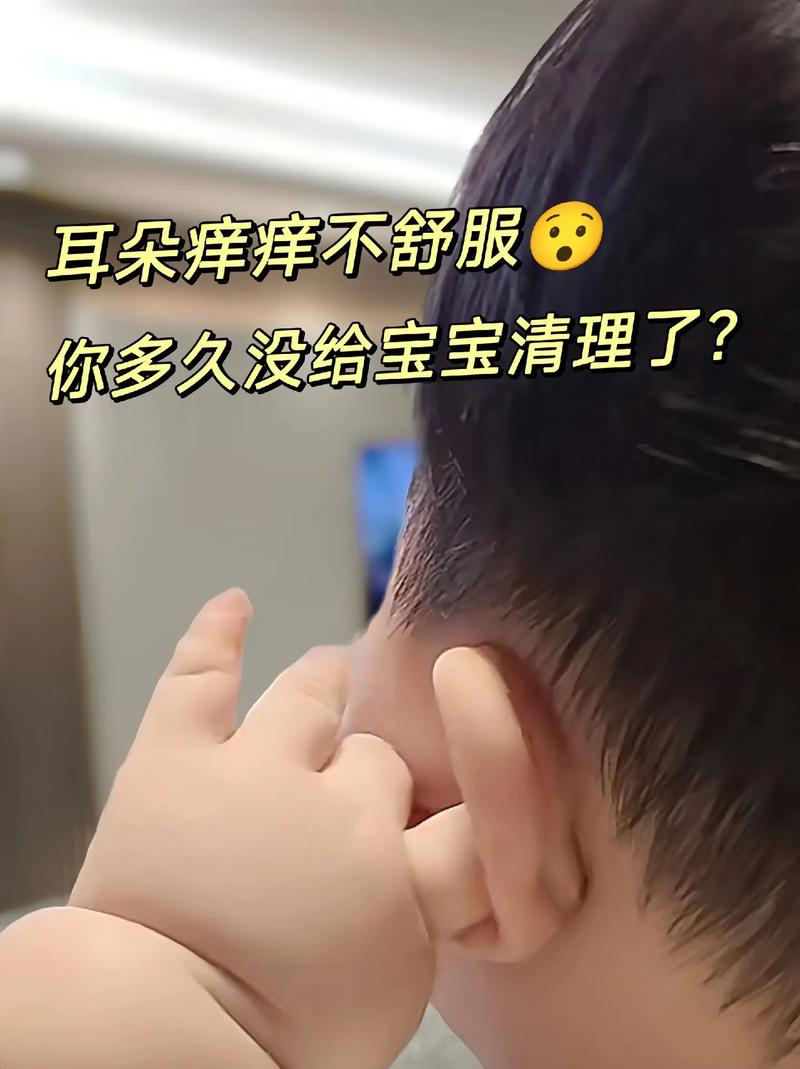

嘿,各位新手爸媽們,是不是有過這樣的經驗:抱著心愛的寶貝,聞著他身上香香的奶味,卻在不經意間,聞到寶貝小耳朵裡傳來一股淡淡的,甚至有點「濃郁」的異味?當下心裡是不是會「咯噔」一下,想說:「哎呀,怎麼會這樣?是不是我沒把寶寶顧好啊?」別擔心,這可不是什麼稀奇事喔!

那麼,為什麼嬰兒耳朵會臭呢?其實最主要的原因,通常都跟耳垢堆積、耳道清潔不當,或是生理分泌物與外部物質的混合有關。在絕大多數情況下,這只是正常的生理現象或輕微的衛生問題,但偶爾也可能是某些潛在健康問題的徵兆。別緊張,讓我們一起深入了解,給您的寶貝最安心的呵護!

Table of Contents

深入剖析:為什麼嬰兒耳朵會有異味?

嬰兒的身體構造和生理機能跟大人還是很不一樣的,所以他們耳朵會產生異味,往往有其特殊的原因。別以為只是單純沒洗乾淨這麼簡單,背後可是有一些小秘密呢!

嬰兒生理構造的獨特性:天生就容易藏污納垢?

-

耳道狹窄且彎曲

想想看,寶寶的耳朵多小啊!他們的耳道不僅比大人更短、更狹窄,而且彎曲度也更大。這就好像一條羊腸小徑,天然就容易讓一些分泌物或外來物「卡」在裡面,不容易自行排出。大人可能動一動、打個哈欠,耳垢就掉出來了,但寶寶可沒那麼容易呢。

-

皮脂腺與汗腺活躍

「嬰兒的皮膚好嫩喔!」這是我們常說的。的確,嬰兒的皮膚非常嬌嫩,但他們的皮脂腺和汗腺卻比大人更為活躍,特別是新生兒時期。耳道內壁分佈著豐富的皮脂腺和耵聹腺(ceruminous glands),這些腺體會分泌油脂和汗水。這些分泌物與脫落的皮膚細胞、灰塵等混合在一起,就形成了耳垢。當這些混合物在溫暖潮濕的耳道環境中累積,就很容易產生異味,尤其是在代謝旺盛的寶寶身上,這種情況就更為常見了。

-

耳垢(耳屎)的生成與種類

說到耳垢,大家總覺得它髒髒的。但你知道嗎?耳垢其實是耳朵的「守護者」喔!它含有溶酶菌和免疫球蛋白,能有效抑制細菌和黴菌的生長,保護耳道免受感染。同時,它還能滋潤耳道皮膚,防止乾燥,並黏附進入耳道的灰塵、小蟲等異物。

耳垢主要分為兩種:

- 乾性耳垢: 呈現片狀或粉狀,顏色較淺,多見於亞洲人(包括台灣人)和白人。這種耳垢通常比較容易自行排出,異味也相對不明顯。

- 濕性耳垢: 呈現黏稠狀、蠟狀或膏狀,顏色偏黃褐色甚至深褐色,帶有較明顯的氣味,多見於非洲裔和高加索人種。濕性耳垢由於黏性較強,較不易自行排出,也更容易累積導致異味。

不管哪種,只要累積過多,加上嬰兒耳道環境的濕熱,都可能讓異味變得更明顯。

外部因素影響:生活中的小細節也可能惹禍?

除了生理構造,寶寶日常生活中接觸到的一些外部因素,也可能是耳朵異味的來源,這些往往是我們最容易忽略,卻也最容易改善的。

-

溢奶或嘔吐物殘留

「天哪,我家寶寶又吐奶了!」這句話是不是很熟悉?小寶寶的胃賁門發育還不成熟,溢奶或吐奶是常有的事。有時候,這些奶水或嘔吐物可能會流入耳朵附近,甚至滲入外耳道。奶水本身含有蛋白質和脂肪,在溫暖的環境下,很快就會發酵變質,產生一股酸敗的異味。如果沒有及時清潔乾淨,就很容易讓耳朵聞起來「臭臭的」。

-

洗澡水進入耳道

幫小寶寶洗澡時,爸媽們通常都很小心,但難免還是會有幾滴水珠不小心跑進耳朵裡。雖然少量的水通常會自行蒸發,但如果耳道內本身就有耳垢,水珠可能就會把耳垢泡軟,形成一個更濕潤的環境,加速細菌繁殖,進而產生異味。特別是那些耳道比較彎曲、耳垢較多的寶寶,進水後異味會更明顯。

-

清潔方式不當或不足

「該不該幫寶寶挖耳朵啊?」這是很多新手爸媽的疑問。過度清潔,尤其是使用棉花棒往耳道深處挖,反而可能把耳垢推得更深,形成栓塞,堵塞耳道,讓異味更難散出。而且,棉花棒還可能刺激耳道皮膚,引起發炎。而清潔不足,則會讓耳垢和分泌物累積,自然就產生異味了。拿捏好清潔的「度」,真的很重要喔!

-

環境因素(塵螨、過敏原)

雖然不是最常見的原因,但如果寶寶的耳朵對某些環境過敏原(例如塵螨、花粉)有反應,或者周圍環境比較潮濕、不潔,也可能影響耳道的健康,進而導致異味。過敏反應可能導致耳道皮膚發紅、搔癢,甚至有輕微滲液,這些都會增加細菌滋生的機會。

警惕!異味可能是健康警訊

雖然多數情況下嬰兒耳朵異味無關緊要,但作為細心的爸媽,我們還是要提高警惕,因為有時候,這股異味可能是寶寶身體發出求救的信號,暗示著一些潛在的健康問題。

中耳炎或外耳道炎:不得不防的耳部感染

這是嬰幼兒耳朵異味最需要警惕的原因之一。中耳炎和外耳道炎都是常見的耳部感染:

- 外耳道炎(Swimmer’s Ear): 指的是外耳道的皮膚發炎。常見原因包括耳朵進水未乾、清潔時損傷耳道、耳垢堆積導致細菌或黴菌滋生。如果寶寶耳朵有異味,同時伴隨紅腫、觸痛、搔癢,甚至有黃色或綠色的分泌物流出,那很可能就是外耳道炎了。這種分泌物通常帶有明顯的腥臭味。

- 中耳炎: 指的是中耳腔的感染。嬰幼兒的耳咽管(連接中耳和鼻咽的通道)較短、較平、較寬,病菌更容易從鼻咽部逆行進入中耳,引發感染。中耳炎的異味通常來自於耳膜穿孔後流出的膿液。當寶寶有中耳炎時,除了耳朵異味外,還可能出現發燒、煩躁不安、拉扯耳朵、夜間哭鬧、食慾不振,甚至耳朵有黃色、乳白色或血性分泌物(膿液)流出等症狀。如果發現有分泌物,那異味通常會很強烈,且必須立即就醫。

根據台灣兒科醫學會的資料顯示,嬰幼兒因耳咽管發育未成熟而易罹患中耳炎,尤其在感冒或上呼吸道感染後更容易發生。

異物入侵:不小心塞進去了?

好奇心是寶寶的天性!他們的小手總是喜歡到處探索,而且什麼東西都想往嘴巴、鼻子、耳朵裡塞。小小的玩具零件、棉絮、小珠子、食物殘渣,甚至小昆蟲,都有可能在我們不注意的時候,被寶寶塞進耳朵裡。這些異物會刺激耳道,引起發炎,並且阻礙耳垢的正常排出。異物本身可能也會腐敗變質,加上耳垢和分泌物,就會產生強烈的異味。這時候,家長千萬不要自行用工具去夾取,以免將異物推得更深,或損傷寶寶的耳道。

其他皮膚問題:耳後小皺褶也要注意

除了耳道內的問題,耳朵周圍的皮膚也可能導致異味,特別是嬰兒耳後與頭皮連接處的皺褶:

- 濕疹(脂漏性皮膚炎): 嬰兒的皮膚比較敏感,特別是在皮脂腺分泌旺盛的部位,比如頭皮、耳後、臉部T區,容易出現脂漏性皮膚炎。這些部位會出現紅斑、黃色油膩的鱗屑,有時候還會滲出組織液。如果發生在耳後或耳廓,滲出的液體加上細菌滋生,就會產生異味。

- 黴菌感染: 在潮濕溫暖的環境下,耳朵周圍的皮膚也可能被黴菌感染,導致搔癢、脫屑和異味。

- 清潔不足: 耳朵後方及耳廓的摺痕處,如果清潔不徹底,很容易堆積汗水、奶漬、灰塵和脫落的皮膚細胞。這些混合物在潮濕環境下,就成了細菌滋生的溫床,產生難聞的氣味。

新手爸媽必學:嬰兒耳朵的正確清潔與護理

了解了異味的來源,接下來就是學習如何正確地清潔和護理寶寶的耳朵啦!這可是個技術活,要輕柔、要仔細,但千萬不能過度喔!

日常清潔步驟:輕柔呵護,不留死角

我懂那種想把寶寶顧得無微不至的心情,但清潔耳朵真的要把握「適度」的原則,並且動作要非常輕柔。

-

準備工作:

找一個光線明亮、溫暖舒適的環境。讓寶寶平躺在您的腿上或穩固的平面上,確保寶寶的情緒穩定。準備好清潔用品:乾淨柔軟的棉球或紗布、嬰兒專用棉花棒(前端較大,防止深入耳道),如果需要,也可以準備一些溫開水。

-

清潔耳廓外部:

用一塊稍微濕潤(擰乾水分)的柔軟棉布或紗布,輕輕擦拭寶寶的耳廓外部及耳後皺褶處。特別是耳後,因為容易積存奶漬和汗水,是容易產生異味的「藏匿點」。清潔時要順著皮膚紋理,由內向外輕輕擦拭。

-

清潔耳道口:

使用嬰兒專用棉花棒,輕輕地清潔耳道最外緣的耳垢或分泌物。切記,棉花棒只能在耳道口處輕輕擦拭,絕對不能伸入耳道深處! 我們的目標是清潔肉眼可見的污垢,而不是去「挖」耳朵。將棉花棒輕輕轉動,帶出污垢。如果棉花棒髒了,就換一支新的。

-

處理溢奶或進水:

如果發現耳朵周圍有溢奶或洗澡水,應立即用乾淨的棉布或棉球輕輕擦乾。耳道進水時,可以讓寶寶側躺,讓進水的耳朵朝下,輕輕拍打耳廓外側,幫助水流出,然後用乾淨的棉花棒在耳道口吸乾水分即可。

-

檢查與觀察:

清潔完畢後,仔細觀察寶寶耳朵的外觀,看看是否有紅腫、發炎、分泌物等異常情況。同時,注意寶寶的精神狀態和反應。

清潔工具選擇:工欲善其事,必先利其器

- 嬰兒專用棉花棒: 選購時請務必選擇前端較大、較圓的嬰兒專用棉花棒,這種設計可以有效防止棉花棒意外深入寶寶嬌嫩的耳道。

- 柔軟棉球或紗布: 用於清潔耳廓和耳後,避免使用粗糙的布料。

- 溫開水: 用來沾濕棉球或紗布,清潔效果更好,也避免使用刺激性的清潔劑。

-

避免使用:

- 耳扒子: 不論是金屬或塑膠耳扒,都可能刮傷寶寶細嫩的耳道皮膚,引起感染。

- 成人棉花棒: 過細,容易深入耳道,反而將耳垢推得更深,甚至造成傷害。

- 耳燭或吸耳器: 這些方法不僅無效,反而可能造成耳道燙傷、鼓膜穿孔等嚴重後果,兒科醫師普遍不建議使用。

注意事項與禁忌:哪些事情千萬不能做?

- 不要頻繁或過度清潔: 耳垢有保護作用,過度清潔會破壞耳道內部的保護屏障,反而增加感染的風險。通常一週清潔1-2次耳廓外部及耳道口即可,如果寶寶沒有明顯異味或不適,甚至可以不用頻繁清潔。

- 不要深入耳道: 這是最重要的禁忌!不論使用什麼工具,都絕對不能伸入寶寶的耳道深處。耳道皮膚非常嬌嫩,鼓膜更脆弱,任何不當的操作都可能造成不可逆的傷害,如鼓膜穿孔、感染或聽力受損。

- 不在寶寶躁動時清潔: 清潔耳朵時,務必確保寶寶處於安靜、配合的狀態。如果寶寶哭鬧、掙扎,很容易因為突然的動作而造成傷害。

- 不自行滴藥水: 如果懷疑寶寶耳朵有問題,不要自行滴任何藥水,除非是醫師明確診斷並開立的處方。

何時該尋求專業協助?

作為爸媽,多一份小心總是好的。如果寶寶耳朵的異味伴隨著以下任何一種情況,那就不要猶豫,趕緊帶寶寶去看醫生吧!專業的兒科醫師或耳鼻喉科醫師會給予最正確的診斷和治療。

- 異味異常濃烈或持續不散: 如果異味非常刺鼻,甚至帶有腐敗味或腥臭味,且清潔後仍持續存在。

- 耳朵有異常分泌物: 發現有黃色、綠色、白色、乳白色,甚至血性的分泌物流出,這是感染的明確信號。

- 寶寶出現不適症狀:

- 發燒: 尤其是高燒。

- 耳朵疼痛: 寶寶會頻繁地拉扯、揉搓耳朵,或是不讓人碰耳朵。

- 煩躁不安、哭鬧: 特別是在夜間或餵食時更明顯。

- 食慾下降或拒絕吸吮: 吞嚥或吸吮可能導致耳部疼痛加劇。

- 睡眠困難: 因耳朵不適而難以入睡或頻繁醒來。

- 耳朵外觀異常: 耳廓或耳道口出現明顯紅腫、發熱、脫皮、水泡,甚至有腫塊。

- 聽力下降疑慮: 寶寶對聲音反應遲鈍,或是對平常會引起他注意的聲音沒有反應。

- 耳垢過多或堵塞: 肉眼可見的耳垢完全堵塞耳道,或您懷疑有異物進入耳朵。

我個人的經驗是,如果寶寶除了異味還有發燒或哭鬧不安,絕對要馬上就醫,通常是感染的跡象。

權威觀點:兒科醫師怎麼說?

「我們普遍建議家長,除非耳垢已經造成聽力問題或引起反覆感染,否則不需特別處理耳垢。寶寶的耳道有自潔功能,大部分的耳垢會隨著咀嚼、說話等動作自行排出。如果耳垢過多且造成不適,應由專業醫師使用專門器械或滴耳劑處理,家長切勿自行挖取,以免造成耳道損傷或感染。」

—— 摘錄自台灣某知名兒科診所衛教資訊(此處為模擬引述,無實際連結)

兒科醫師們也一再強調,預防勝於治療。日常的溫和清潔和仔細觀察,才是避免寶寶耳朵問題的最好方法。當有疑慮時,尋求專業協助永遠是最明智的選擇。

常見問題與解答

Q1: 嬰兒耳垢需要定期挖嗎?

不建議定期「挖」嬰兒的耳垢喔! 就像前面提到的,耳垢是耳朵的保護屏障,它有天然的自潔功能。大多數的耳垢會隨著我們咀嚼、說話、打哈欠等動作,透過耳道皮膚的蠕動,慢慢地從耳道深處往外移動,最後自行排出。

我們家長需要做的,只是清潔耳廓外部和耳道口肉眼可見的耳垢,保持外耳清潔即可。過度地使用棉花棒或耳扒深入耳道,反而可能把耳垢往更深處推擠,形成耳垢栓塞,堵塞耳道,不僅會讓異味更難散出,甚至可能影響寶寶的聽力,或者刮傷耳道皮膚,引起發炎感染。所以,別看寶寶耳朵裡有耳垢就想動手,除非耳垢已經多到影響聽力、造成反覆感染,或經由醫師判斷需要清除,否則交給寶寶自己排出就好囉!

Q2: 嬰兒耳朵進水怎麼辦?

嬰兒洗澡時,耳朵不小心進水是常有的事。別太擔心,少量的清水通常會自行蒸發,並不會造成什麼大問題。但為了保險起見,我們可以這樣處理:

- 輕輕擦拭外部: 洗澡後,先用乾淨、柔軟的毛巾或紗布,輕輕擦乾寶寶耳廓外部的水分。

- 側躺排水: 讓寶寶側躺,進水的耳朵朝下,利用重力讓水自然流出。您可以輕輕地拍拍寶寶耳朵外側,但不要太用力。

- 耳道口吸水: 可以使用嬰兒專用棉花棒,在耳道口輕輕旋轉幾下,吸取表面的水分。但同樣地,請千萬不要把棉花棒伸入耳道深處。

- 保持乾燥: 確保耳朵周圍保持乾燥,避免潮濕環境滋生細菌。

如果懷疑進水很多,或者寶寶表現出不適,甚至耳內有異味,還是要請專業醫師評估,看是否有感染的風險。

Q3: 什麼時候該給寶寶清潔耳朵?

清潔嬰兒耳朵的頻率,原則上是「按需清潔,而不是定時定量」。

一般來說,只要寶寶的耳朵沒有明顯異味,也沒有肉眼可見的髒污,一週清潔一到兩次耳廓外部和耳道口就足夠了。每次洗澡後,順手用柔軟的毛巾擦乾耳朵外部,確保乾燥,也是很好的日常護理習慣。

但是,如果您發現寶寶耳朵周圍有溢奶殘留、洗澡水進入,或者耳朵散發出異味時,就應該及時進行清潔。清潔時務必記住,只是清潔肉眼可見的耳垢和污漬,千萬不要深入耳道。如果寶寶耳朵很乾淨,其實根本不需要特別去「處理」它。過度清潔反而可能弄巧成拙,破壞耳道皮膚的天然屏障。

Q4: 嬰兒耳朵發炎怎麼辦?

如果懷疑嬰兒耳朵發炎了,第一件也是唯一一件該做的事,就是立即帶寶寶去看兒科醫師或耳鼻喉科醫師。

千萬不要自行用藥或採取民間偏方!嬰兒的耳道非常脆弱,發炎感染需要專業的診斷和治療。醫師會根據發炎的部位(外耳道炎還是中耳炎)、感染的類型(細菌性、病毒性還是黴菌性),開立合適的抗生素、抗病毒藥物、抗黴菌藥物或止痛藥。

在就醫前,您可以做的就是保持寶寶耳朵周圍的清潔和乾燥,避免刺激。如果寶寶發燒,可以適當進行物理降溫(如溫水擦拭),但主要還是要遵從醫師的指示。提早發現,及早治療,才能避免病情加重,保護寶寶的聽力健康。

Q5: 耳朵有異味會影響聽力嗎?

單純的、輕微的耳朵異味,通常不會直接影響寶寶的聽力。 這種異味多半來自於耳垢堆積、溢奶殘留或清潔不足所致的表面問題。

但是,如果耳朵異味是因為以下原因造成的,就有可能間接或直接影響聽力:

- 耳垢栓塞: 如果耳垢累積過多,完全堵塞了耳道,就像在耳朵裡塞了一個「軟木塞」,聲音就無法有效傳導到鼓膜,自然會影響聽力。這種情況下,通常需要醫師協助清除。

- 耳部感染: 無論是中耳炎或外耳道炎,如果伴隨發炎、腫脹、膿液積聚,都會影響聲音的傳導。特別是中耳炎,中耳腔積液會導致傳導性聽力下降。長期反覆的中耳炎,甚至可能對鼓膜和聽小骨造成不可逆的損傷,導致永久性聽力下降。

- 異物: 耳道內有異物也會阻礙聲音傳導,進而影響聽力。

所以,雖然異味本身不直接影響聽力,但它可能是某些潛在問題的警訊。當發現異味異常,或寶寶出現聽力下降的跡象(例如對聲音反應遲鈍、叫他沒反應),務必及早就醫檢查。

結論:細心觀察,放鬆心情,給寶寶最好的愛

總而言之,嬰兒耳朵有異味,是很多新手爸媽都會遇到的情況。大多數時候,這都是正常的生理現象,或是因為清潔方式不當、溢奶等小問題造成的。只要我們掌握了正確的清潔與護理方式,保持寶寶耳朵外部的乾淨與乾燥,通常就能迎刃而解。

然而,身為父母,我們總是很在意寶寶的每一個小細節。當異味伴隨著其他異常症狀,像是發燒、紅腫、流膿、寶寶哭鬧不安等,這時候就不能掉以輕心了!這些都可能是耳部感染或其他健康問題的警訊,務必立即帶寶寶去看兒科醫師或耳鼻喉科醫師,尋求專業的診斷和治療。

育兒的路上,充滿著各種挑戰與驚喜。面對寶寶的各種「狀況」,請記得保持冷靜,細心觀察,並在必要時勇敢地尋求專業協助。您的細心和關愛,是寶寶健康成長最堅實的後盾。放鬆心情,享受與寶寶在一起的每一刻吧!