老師拍學生犯法嗎:教師錄影行為的法律界線、隱私權與校園規範深度解析

在數位科技普及的時代,影像記錄已成為生活的一部分。然而,當鏡頭對準校園內的學生時,教師拍攝學生的行為是否合法?這不僅牽涉到學生的個人隱私權,更觸及了教師的職權範圍、學校的管理規範,以及相關的法律責任。這個問題遠非一句「是」或「否」能簡單回答,它涉及多層面的考量與複雜性。

本篇文章將深入探討「老師拍學生犯法嗎」這個核心議題,從法律層面、學生隱私權、教師倫理,乃至校園管理等角度,為您提供全面且具體的解析,希望能釐清其中的灰色地帶,幫助家長、學生與教育工作者更了解自身的權利與義務。

Table of Contents

老師拍學生:法律層面的初步解析

針對「老師拍學生是否犯法」這個問題,直接的答案是:

不一定直接構成刑事犯罪,但極有可能涉及民事侵權行為,或違反相關的教育法規與個人資料保護法。

個人資料保護法(個資法)的適用

在台灣,《個人資料保護法》是處理此類問題的核心法律。學生的影像、聲音、姓名等,都屬於「個人資料」的範疇。個資法旨在規範個人資料的蒐集、處理與利用,以避免人格權受侵害。

-

蒐集與處理: 學校或教師因特定目的(例如教學、行政管理、緊急應變等)需要蒐集學生個人資料(包含影像),應符合個資法第19條的規定,例如:

- 法律明文規定。

- 與當事人有契約或類似契約關係。

- 當事人自行公開或其他已合法公開。

- 為增進公共利益。

- 經當事人書面同意。

- 為保護當事人生命、身體、自由、財產之緊急危難。

- 其他符合主管機關指定之事由。

教師若未經學生或法定代理人(通常是家長)的同意,擅自蒐集學生的影像,尤其是在非公開場合或涉及隱私的情況下,就可能違反個資法。

- 利用: 即使是合法蒐集到的影像,其利用也必須在蒐集目的的範圍內。若將學生的影像用於教學、行政目的以外的用途,例如公開分享至社群媒體、作為懲罰工具,或用於不當目的,即使最初蒐集合法,其「利用」也可能構成違法。

民法侵權行為的可能

即使不構成刑事犯罪,教師不當拍攝或利用學生影像,也可能構成民法上的侵權行為,特別是侵害了學生的「肖像權」與「隱私權」。

- 肖像權: 肖像權是人格權的一種,指的是個人對自己影像的自主決定權。未經本人同意,擅自拍攝、公開或利用他人的肖像,可能構成肖像權侵害。學生作為獨立個體,即使未成年,也享有此項權利。

- 隱私權: 隱私權保護的是個人資訊、生活領域不被他人不當侵擾。在校園內,學生有權利擁有一定的私人空間與隱私,例如更衣室、廁所、宿舍寢室等。即使在公共空間,若拍攝內容涉及學生個人私密情境,或用於羞辱、貶低目的,也可能構成隱私權侵害。

如果教師的行為被認定為侵害學生的肖像權或隱私權,學生或其法定代理人可以依據民法第184條(侵權行為)及第195條(非財產上損害賠償),向教師請求損害賠償,包括精神慰撫金。

刑法相關規範的極端情況

在極端情況下,若教師拍攝學生的行為涉及更嚴重的惡意或不當意圖,則有可能觸犯刑法。

- 妨害秘密罪: 如果教師在非公開活動場所或非公開之活動,以錄音、照相、錄影或其他非法方式,竊錄他人非公開之活動、言論、談話或身體隱私部位者,可能觸犯刑法第315條之1的妨害秘密罪。例如,在更衣室、廁所、寢室等私人空間偷拍學生。

- 散佈猥褻物品罪: 若拍攝內容涉及性私密影像,且教師有散佈、播送、販賣等行為,則可能觸犯刑法第235條(散佈猥褻物品罪)或數位性暴力相關罪名。

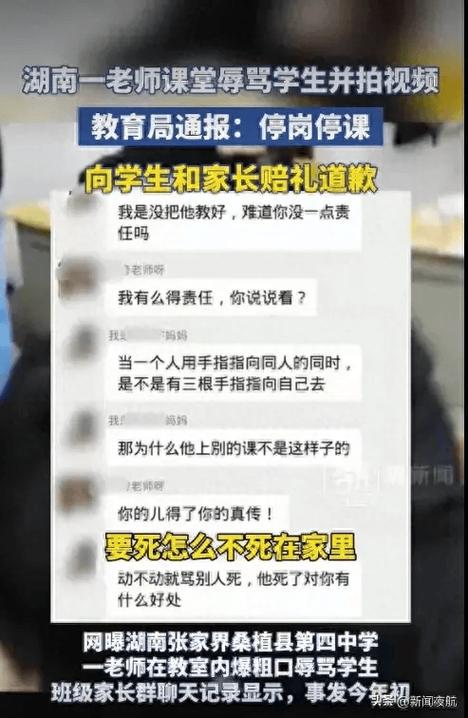

- 恐嚇、公然侮辱或誹謗: 如果教師利用拍攝的影像,對學生進行恐嚇、勒索,或將影像公開以羞辱、貶低學生人格,則可能觸犯刑法上的恐嚇罪、公然侮辱罪或誹謗罪。

學生隱私權:保護的核心價值

無論是成年人或未成年人,都享有不可侵犯的隱私權。對於學生,特別是未成年學生,其隱私權的保護更顯重要。

隱私權的範圍

- 個人資訊隱私: 包含姓名、學號、成績、家庭背景、健康狀況、行為表現等。影像作為一種高度個人化的資訊,也屬於此範疇。

- 空間隱私: 個人擁有不被他人不當侵入的實體空間,例如住家、寢室、更衣室、廁所等。在學校環境中,學生即使在宿舍或更衣室,也享有被尊重的空間隱私。

- 活動隱私: 個人在非公開場合進行的活動,有權不被他人監控、記錄或揭露,例如私下的談話、個人的學習過程中的情緒反應等。

未成年學生的特殊保護

未成年學生因其身心發展尚未成熟,對於自身權益的認識及保護能力相對較弱。因此,法律上對未成年人的隱私權給予更高程度的保護。教師在處理未成年學生影像時,除了應取得其法定代理人的同意,更需考量其拍攝行為是否符合學生的最佳利益,避免對其造成心理創傷或不良影響。

教師拍攝行為的合法與違法界線

合法與合理的情境(通常需取得同意或符合特定目的)

在某些特定情境下,教師拍攝學生影像可能被視為合理或必要,但多數情況仍建議取得同意或有明確的政策依據。

-

教學目的:

- 學習歷程記錄: 例如體育課拍攝學生動作以利教學分析、美術課記錄學生作品創作過程、戲劇社排練錄影以供回饋。這類拍攝應僅限於教學活動本身,並應在課堂上或特定學習情境中進行。

- 成果發表: 學校舉辦的成果發表會、社團表演、畢業典禮等,拍攝作為記錄或宣傳,但通常會在事前告知並給予學生或家長選擇不被拍攝的機會。

-

校園公共活動:

- 運動會、校慶、園遊會等大型公共活動,在公開場合進行的廣泛性拍攝,通常被視為合理。此時,個人對影像的合理期待會降低。但若拍攝特寫或特定學生並公開,仍應謹慎。

-

安全與秩序維護(證據保全):

- 當發生校園霸凌、意外事件、財物損壞等爭議時,教師為釐清事實、保全證據,進行的錄影可能被視為合法且必要。但此類影像應僅限於調查目的,且應妥善保管,不得隨意公開或散佈。

-

輔導與管教需要:

- 若學生行為嚴重偏差,經多次口頭勸導無效,教師為記錄事實、作為輔導管教的佐證,在特定且有限的範圍內進行錄影,並非完全不可行。但此類行為仍應極其審慎,以學生最佳利益為優先,並應告知學生及家長,僅用於輔導目的,不得作為羞辱或威脅手段。

【重要提醒】 即使在上述合法情境下,教師在拍攝前,

1. 應盡可能明確告知學生與家長拍攝目的。

2. 取得明確的同意(尤其是涉及特寫、特定學生的影像)。

3. 影像的使用應僅限於當初告知的目的,不得擴大使用。

4. 妥善保管影像,確保不外洩。

潛在違法或違反規範的情境

以下情況,教師拍攝學生的行為極可能構成違法或嚴重違反倫理規範:

- 未經同意或拒絕後仍執意拍攝: 學生或其家長明確表示不同意拍攝,教師仍執意為之。

- 在私人空間或隱私部位進行拍攝: 例如偷拍學生在更衣室、廁所、浴室、宿舍寢室內,或拍攝學生身體的敏感部位。這類行為不僅侵犯隱私,甚至可能構成刑事犯罪。

- 作為懲罰、羞辱、威脅的手段: 將拍攝的學生影像,用於公開羞辱、嘲笑學生,或以此作為威脅,迫使學生就範。例如,拍下學生犯錯的畫面,在班級、學校網站或社群媒體上公開「示眾」。

- 未經同意將影像公開或散佈: 將拍攝的學生影像上傳至社群媒體、影音平台,或分享給第三方,且未取得學生或家長同意。這類行為極易造成肖像權與隱私權的侵害,並可能對學生造成長期負面影響。

- 拍攝內容涉及不當或誹謗: 拍攝含有攻擊性、不實指控、性暗示、暴力等不當內容的學生影像。

- 濫用監視器影像: 若學校的監視器被教師不當調閱、側錄並私用,也屬於違反行為。監視器影像應僅用於維護校園安全與釐清事實,其使用應有明確規範。

校園規範與倫理準則

除了法律層面,學校和教師的倫理規範也扮演重要角色。

學校應建立明確的影像管理規範

為避免爭議,各級學校應主動建立一套明確的影像蒐集、處理與利用規範,並向所有教職員工、學生及家長宣導。

- 透明的政策: 公告學校對於學生影像蒐集與使用的政策,包括拍攝的合法目的、同意取得方式、影像保管與利用範圍等。

- 同意書機制: 對於涉及特定學生且需要公開利用的影像,應設計並要求家長或學生簽署知情同意書。

- 申訴管道: 建立學生或家長對於影像處理不當的申訴管道,並確保申訴流程公正透明。

- 定期宣導: 定期對師生進行個人資料保護與隱私權意識的宣導教育。

教師的專業倫理與道德責任

教師作為教育工作者,不僅需遵守法律規範,更應秉持專業倫理與道德責任。

- 尊重與信任: 建立師生間的信任關係,尊重學生的自主性與隱私。

- 審慎評估: 在拍攝學生前,應審慎評估其必要性、目的性與可能帶來的影響,以學生最佳利益為優先考量。

- 保密原則: 對於因職務之便所知悉的學生個人資料及隱私,負有保密義務。

- 避免濫用職權: 不得利用職務之便,對學生進行不當的影像蒐集或利用,更不得將影像作為管教或羞辱的工具。

家長與學生如何維護自身權益?

當學生或家長認為教師拍攝行為不當,或影像被不當利用時,可以採取以下步驟維護自身權益:

-

溝通協商:

首先,可以嘗試與相關教師進行理性溝通,表達疑慮並詢問拍攝目的及影像用途。若溝通無效,可請求班級導師或學務處協助居中協調。

-

向學校反映與申訴:

如果溝通無效,或情況較為嚴重,應正式向學校提出反映。可向學務處、教務處、輔導室或校長室遞交書面申訴。許多學校設有「性平會」(性別平等教育委員會)或學生申訴評議委員會,處理相關爭議。提供具體事證(例如時間、地點、拍攝內容、何種不適當行為等)有助於調查。

-

尋求法律諮詢:

若學校處理不力,或涉及較嚴重的法律問題(如涉及刑法妨害秘密、誹謗等),可尋求法律專業人士(律師)的意見,評估是否需要提起民事訴訟請求損害賠償,或向檢警機關報案。

-

證據保全:

在發現不當行為後,盡可能保留相關證據,例如:被公開的影像截圖、對話紀錄、目擊者證詞等。這些證據在後續的申訴或法律程序中至關重要。

-

向主管機關陳情:

如果對學校的處理結果不滿意,或學校未積極處理,家長可以向主管教育行政機關(如縣市政府教育局/處、教育部)提出陳情或檢舉。

學校的責任與處理機制

學校作為教育場域的管理者,對於教師的行為負有監督與管理的責任。

- 建立完善的規章制度: 學校應制定明確的師生行為準則,特別是關於個人資料保護、隱私權、影像管理及網路使用的規範。

- 提供申訴與調查管道: 確保學生和家長有暢通的申訴管道,並對所有申訴案件進行公正、透明、及時的調查。

- 落實懲處機制: 對於經查證屬實的違規行為,學校應依規定對教師進行適當的懲處,包括行政處分、調職,甚至解聘,以維護學生權益和校園紀律。

- 預防教育: 定期對教職員工進行法律和倫理教育,提升其個人資料保護和隱私權意識,預防類似事件的發生。

結論

「老師拍學生犯法嗎」這個問題的答案,在於釐清「目的性」、「同意權」、「場域性」以及「利用範圍」等多個關鍵要素。簡單來說,未經學生或法定代理人同意,或在不當、隱私的場合拍攝,或將拍攝影像用於教學、行政以外的不當目的(特別是羞辱、公開、散佈),均可能構成民事侵權,甚至在極端情況下觸犯刑事責任。

在數位時代,影像資料的傳播快速且廣泛,其影響力不容小覷。教師在行使教育職權時,應始終將學生的隱私權與人格尊嚴放在首位。學校應扮演積極管理的角色,建立明確規範與申訴機制。而學生與家長則應提高自我保護意識,勇敢維護自身權益。唯有如此,方能共同打造一個既能善用科技輔助教學,又能充分尊重個人權利的友善學習環境。

常見問題(FAQ)

Q1:如何判斷老師拍攝學生的行為是否合法?

A1: 判斷合法性需綜合考量多方因素,包括:拍攝的目的(是否為教學、行政或安全等正當目的?)、是否已取得學生或其法定代理人的同意、拍攝的場所(是公開活動還是私密空間?)、拍攝的內容(是否涉及隱私部位或不雅資訊?),以及影像利用的範圍(是否超出原定目的或被不當公開?)。若未經同意在私密空間拍攝或將影像不當公開,則極可能違法。

Q2:為何學校應制定明確的影像管理規範?

A2: 學校制定明確的影像管理規範,目的在於為所有教職員工提供清晰的行為指引,避免因個體判斷差異而產生爭議。這也有助於保護學生的個人隱私權與肖像權,降低法律風險,並在事件發生時提供依據,確保學校能公正有效處理,維護校園和諧與信任。

Q3:如果發現老師拍攝的內容不當,學生或家長可以怎麼做?

A3: 首先,建議嘗試與老師進行理性溝通,表達您的疑慮。如果溝通無效或情況嚴重,應立即向學校的學務處、輔導室或校長室提出書面申訴,並提供相關證據(如截圖、對話紀錄等)。學校應啟動調查機制。若對學校處理不滿意,可向主管教育行政機關陳情,必要時也可尋求法律諮詢。

Q4:老師在什麼情況下拍攝學生才不需要取得同意?

A4: 在台灣,嚴格來說,只要影像能識別出特定個人,就屬於個人資料。理論上,基於個資法,蒐集個人資料多數情況下都需要取得當事人同意。不過,在大型校園公共活動(如運動會、校慶)的廣泛性、非針對特定個人的拍攝,且目的為公開記錄活動本身時,學生的肖像權期待值較低,通常會被視為合理範圍。但即使如此,若要特寫、公開特定學生影像,或將影像用於教學、行政以外目的,仍建議取得同意或有明確告知。緊急狀況下為保全證據而拍攝,可被視為緊急避難或符合公共利益。

Q5:為何社群媒體上傳學生影像需特別謹慎?

A5: 將學生影像上傳至社群媒體需要特別謹慎,原因在於社群媒體的傳播範圍廣泛且難以控制。一旦上傳,影像可能被複製、轉發,導致永久性傳播,難以完全刪除。這不僅容易侵犯學生的肖像權和隱私權,更可能對其未來的人際關係、升學、就業等產生難以預料的長期負面影響。此外,影像內容也可能被斷章取義或遭有心人士惡意利用,對學生造成心理創傷或名譽損害。因此,除非有明確的教學目的且已取得所有相關當事人(學生及家長)的明確書面同意,並設定嚴格的隱私權限,否則教師應避免在社群媒體上公開學生影像。