五胡十六國:深度解析中國史上最動盪的民族大融合與政權更迭時期

中國歷史長河中,有一個時期以其劇烈的社會變革、頻繁的政權更迭以及深遠的民族融合而著稱,那便是五胡十六國。這個跨越了一個多世紀的動盪年代,不僅見證了北方遊牧民族的崛起與漢族政權的南遷,更為後來的南北朝對峙格局奠定了基礎。本篇文章將深入探討五胡十六國的來龍去脈,解析其定義、主要參與者、爆發原因、關鍵事件及其對中國歷史的深遠影響,帶您一窺這段波瀾壯闊的歷史畫卷。

Table of Contents

什麼是五胡十六國?理解其定義與時間背景

「五胡十六國」是中國歷史上介於西晉滅亡(316年)與北魏統一北方(439年)之間,長達135年的動盪時期。這個名詞本身就揭示了其核心特徵:

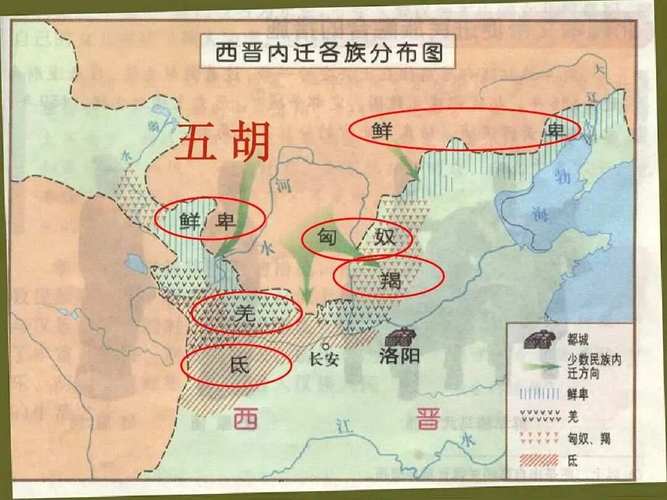

- 「五胡」:指的是當時活躍於中國北方的五個主要非漢族(遊牧)部落,他們是:匈奴、鮮卑、羯、氐、羌。這些民族在西晉末年藉由內遷與中原的混亂,逐漸壯大並建立起自己的政權。

- 「十六國」:這是一個歷史學上的概括性稱謂,指的是在這一時期於中國北方及西南地區建立的眾多割據政權。儘管名為「十六」,但實際上建立的政權遠不止十六個,只是史學家歸納出最具代表性或影響力的一批,包括前趙、後趙、前燕、後燕、北燕、南燕、夏、前秦、後秦、西秦、前涼、西涼、北涼、南涼、成漢、冉魏等。這些政權多數由「五胡」建立,但也包括部分漢族政權。

這個時期是中國歷史上極為特殊的過渡階段,它承上啟下,連接了分裂的西晉與統一的南北朝,為隋唐盛世的多元文化奠定了基礎。它不僅是政治上的紛爭,更是民族、文化、經濟與社會的全面轉型。

五胡是哪「五胡」?深入剖析北方遊牧民族的崛起

「五胡」是五個在西晉末年及五胡十六國時期扮演主要角色的北方民族集團。他們藉由長期內遷中原地區,積累了實力,並在西晉「八王之亂」引發的社會動盪中,趁機起兵建國。

1. 匈奴

匈奴是中國北方歷史上一個強大的遊牧民族,自秦漢以來就與中原王朝關係複雜。五胡十六國時期的匈奴,主要是指東漢末年南匈奴部落的後裔,他們長期生活在晉朝的邊境地區,甚至有部分部落被安置在中原腹地。隨著晉室衰微,匈奴貴族劉淵在304年起兵,建立「漢」(後改稱趙,史稱前趙),拉開了五胡亂華的序幕。他們在騎射方面有著卓越的能力。

2. 鮮卑

鮮卑是起源於東北的遊牧民族,是東胡的後裔。他們部落眾多,分佈廣泛,其中慕容氏、拓跋氏、宇文氏等在五胡十六國時期影響巨大。鮮卑族具有強大的軍事力量和適應能力,他們建立的政權數量最多,如前燕、後燕、西燕、南燕,以及最終統一北方的北魏(拓跋鮮卑)。鮮卑族在接受漢文化方面也表現出較強的傾向,為後來的民族融合做出了貢獻。

3. 羯

羯族是匈奴的一個分支,屬於「胡人」中的小部落,主要聚居在并州上黨郡的羯室(今山西省長治市)。他們以驍勇善戰和殘暴聞名,但在人數上相對較少。羯族最具代表性的政權是後趙,由石勒所建立。石勒從奴隸起家,憑藉其軍事才能建立了強大的後趙政權,一度統治北方大部分地區。羯族的存在,使得五胡十六國時期的民族衝突更為血腥。

4. 氐

氐族是起源於中國西北地區(今甘肅、四川一帶)的一個古老民族,他們多半定居於山區,半農半牧。氐族在文化上受漢族影響較深,較早開始學習漢族文化。在五胡十六國時期,氐族建立了前秦和仇池等政權。其中,前秦的苻堅一度統一了北方,其改革和民族政策對後世產生了重要影響,儘管最終在淝水之戰中失敗。

5. 羌

羌族也是起源於中國西北地區的古老民族,其分佈範圍廣闊,與氐族有部分地域重疊。他們以逐水草而居,擅長畜牧為生。在五胡十六國時期,羌族建立了後秦政權,由姚萇所建立。後秦在姚興統治時期,推崇佛教,使得佛教在北方得到了極大的發展,是該時期文化上的一大亮點。

十六國是哪「十六國」?主要政權概覽與其複雜性

「十六國」並非嚴格的16個政權,而是北魏史學家崔鴻在《十六國春秋》中所選取的16個較有代表性的割據政權。實際上,在五胡十六國時期,建立的政權總數遠超此數,有些存在時間極短,有些則規模較小。以下列舉其中一些重要的或常被提及的政權:

- 前趙(匈奴):304年劉淵建立「漢」,319年劉曜改國號為趙,史稱前趙。這是五胡十六國中最早建立的政權之一,曾攻陷西晉都城洛陽,導致永嘉之亂。

- 後趙(羯):319年石勒脫離前趙獨立,建立後趙,最終滅前趙。石勒與石虎統治時期,後趙國力強盛,一度控制北方大部分地區。

- 前燕(鮮卑慕容氏):337年慕容皝建立。是鮮卑族建立的第一個強大政權,曾多次與後趙交戰,並最終取代冉魏,南下威脅東晉。

- 後燕(鮮卑慕容氏):384年慕容垂建立,滅前秦後重新崛起。後燕國力一度強盛,但內部矛盾與外部威脅並存,最終分裂。

- 前秦(氐):351年苻健建立。苻堅時期,前秦國力達到鼎盛,於376年統一北方,差點統一中國,但淝水之戰的失敗使其迅速瓦解。

- 後秦(羌):384年姚萇建立。趁前秦瓦解之機崛起,統治關中一帶,推崇佛教。

- 西秦(鮮卑乞伏氏):385年乞伏國仁建立。長期在今甘肅、青海一帶與諸國周旋,曾多次復國。

- 北涼(盧水胡/匈奴):397年段業建立,後由沮渠蒙遜取代。統治河西地區,文化上獨具特色。

- 西涼(漢):400年李暠建立。統治敦煌一帶,政權存續時間較短,但文化上有所傳承。

- 南涼(鮮卑拓跋氏):397年禿髮烏孤建立。活躍於今甘肅東部。

- 北燕(漢/鮮卑):407年高雲建立,後由馮跋取代。是後燕分裂後在遼西地區建立的漢化政權。

- 夏(匈奴鐵弗部):407年赫連勃勃建立。以其殘暴與興建統萬城聞名,一度十分強大。

- 成漢(氐):304年李雄建立,是五胡十六國中第一個建立的政權,也是唯一一個建立在西南地區(今四川盆地)的政權,統治時間較長。

- 前涼(漢):314年張軌建立,實質割據涼州。是少數由漢族建立並長期存在的政權,一度保持了西晉的文化傳統。

- 冉魏(漢):350年冉閔建立。這個政權存在時間極短,但其推行的「殺胡令」引起了巨大的民族矛盾和屠殺,在歷史上留下了血腥的一頁。

- 仇池(氐):296年楊茂搜建立。位於今甘肅、陝西、四川交界處,多次在各大政權夾縫中生存,直至南北朝初期。

這些政權你來我往,互相攻伐,使得北方長期處於戰亂之中。其特點是生命週期短暫、君主更迭頻繁、民族構成複雜。

五胡十六國的動盪成因:為何會爆發如此大規模的衝突?

五胡十六國的爆發並非單一事件,而是多種因素長期積累的結果。

1. 西晉內亂與八王之亂

西晉建立後不久,皇室內部便爆發了長達十六年的「八王之亂」(291年-306年)。這場同室操戈的內戰,嚴重削弱了西晉的中央統治力量,耗盡了國力,使得邊防空虛,地方豪強坐大,民生凋敝。中原地區成為一片焦土,為胡人趁虛而入提供了絕佳的機會。許多胡人部落甚至被晉朝宗室引入內戰,使得他們更熟悉中原地理與政治情況。

2. 胡族內遷與力量積蓄

東漢以來,大量的北方遊牧民族為躲避戰亂、尋求更好的生存環境,或是被晉朝政府招募為兵源、勞動力而遷入中原及邊境地區。他們與漢族雜居,人口數量日益增長,但文化、習俗與漢族存在巨大差異,衝突時有發生。晉朝政府對內遷胡人的管理失當,未能有效融合,反而造成民族間的隔閡與不滿。一旦中原王朝式微,這些已經漢化或半漢化的胡族首領便有了逐鹿中原的野心和實力。

3. 經濟與氣候變遷

一些研究指出,西晉末年及五胡十六國時期,北方地區可能遭遇了氣候變冷、乾旱加劇的影響,導致遊牧民族的草場減少,生計困難,這也驅使他們向南尋求資源,加劇了與中原的矛盾。同時,中原地區因連年戰亂,土地荒蕪,經濟凋敝,社會生產力遭到嚴重破壞,加劇了饑荒和流民問題。

4. 文化衝突與融合的複雜性

漢族與胡族在價值觀、生活方式、法律制度等方面存在巨大差異。漢族以農耕文明為核心,強調禮法倫理;而胡族則以遊牧文明為基礎,重視軍事力量和部族忠誠。這種深層次的文化差異導致了彼此的排斥與誤解,即便有民族融合的趨勢,也伴隨著激烈的衝突與殺戮,如冉閔的「殺胡令」便是極端民族仇恨的體現。

關鍵歷史事件與轉捩點

五胡十六國時期充斥著無數的戰役和政權興衰,其中有幾個關鍵事件對整個歷史走向產生了決定性影響:

1. 永嘉之亂與西晉滅亡(311年-316年)

永嘉之亂是五胡十六國序幕中的重要事件。311年,匈奴劉曜與羯族石勒聯軍攻破西晉都城洛陽,晉懷帝被俘,史稱「永嘉之禍」。隨後,晉愍帝在長安即位,但最終也被前趙攻滅,西晉正式宣告滅亡(316年)。這標誌著中國北方自此陷入長期分裂和胡族統治,漢族士族大規模南遷,建立了東晉政權,形成南北對峙的局面。

2. 淝水之戰:前秦的興衰與統一契機的錯失(383年)

淝水之戰是五胡十六國時期最具戲劇性、也是影響最深遠的一場戰役。氐族建立的前秦在苻堅的勵精圖治下,於376年基本統一了北方,並挾泰山壓頂之勢南下攻打東晉,意圖一統天下。然而,在淝水(今安徽壽縣)一戰中,苻堅率領的號稱百萬大軍,卻被謝玄、謝石率領的東晉八萬「北府兵」以少勝多,一舉擊潰。

淝水之戰的失敗,使得前秦帝國迅速瓦解,北方再次陷入群雄割據的混亂局面,胡族政權此起彼伏。而東晉則趁勢鞏固了其南方政權,中國長達數百年的南北對峙格局從此確立。此戰也證明了在特定情況下,漢族政權在面對數量上佔優勢的北方民族時,仍有能力保衛家園。

3. 北魏崛起與南北朝的序幕(386年-439年)

在五胡十六國末期,鮮卑拓跋部建立的北魏逐漸崛起。拓跋珪於386年建立北魏,勵精圖治,逐步統一了北方。439年,北魏太武帝拓跋燾滅亡北涼,徹底結束了五胡十六國的分裂局面,形成了與南朝宋(後來的齊、梁、陳)對峙的南北朝格局。北魏的統一不僅結束了北方的長期戰亂,也為其後的孝文帝改革,以及漢族與鮮卑族的大融合奠定了基礎。

五胡十六國的深遠影響:對後世中國的塑造

五胡十六國雖然是一個充滿血淚和動盪的時代,但它對中國歷史的走向和民族文化格局產生了極其深遠的影響。

1. 民族大融合

這是五胡十六國最核心的影響之一。大量的胡族內遷並與漢族雜居,漢族士人、文化、技術北傳,胡族習俗、生活方式也影響了漢族。胡族統治者為了統治需要,積極學習漢族文化;而漢族民眾在與胡族的接觸中,也逐漸吸收了部分胡族元素。這種大規模、深層次的民族融合,為中華民族注入了新的血液,使得隋唐時期呈現出更加開放、多元、包容的文化面貌。胡漢通婚、胡漢混血的現象也逐漸普遍。

2. 文化交流與創新

戰亂雖然摧毀了舊有的秩序,但也促進了文化的交流與創新。例如,佛教在這一時期得到了空前的發展。許多胡族統治者因其對佛教的信仰,大力興建寺廟、翻譯佛經,使得佛教在中原地區廣泛傳播。雲岡石窟、龍門石窟等藝術瑰寶的誕生,都與此時期佛教的興盛密切相關。此外,胡服、胡樂、胡食等遊牧民族的文化元素也逐漸融入漢族社會,豐富了中華文化的內涵。

3. 政治格局的重塑:南北對峙的形成

五胡十六國直接導致了中國長期的南北分裂。北方由胡族建立的政權輪番上場,最終由北魏統一;南方則由南遷的漢族士族建立了東晉及隨後的南朝政權。這種南北對峙的格局,不僅持續了近300年,也導致了南北方在政治制度、經濟發展、文化風格上的差異化發展,為後來的隋唐統一積累了不同的地區特色。

4. 社會經濟的破壞與重建

連年的戰亂對北方的社會經濟造成了毀滅性的打擊,人口銳減,城池荒廢,農業生產遭到嚴重破壞。然而,在一些相對穩定的政權統治下(如前秦、北魏),也出現了恢復生產、安置流民的努力。同時,大量的漢族人口南遷,也極大地促進了江南地區的開發與繁榮,使得南方經濟文化逐漸趕上甚至超越北方,改變了中國的經濟重心。

五胡十六國的時代意義

五胡十六國是中國歷史上一個「大破大立」的時代。它雖然充滿了血腥與暴力,但也孕育了新的生機。它不僅是分裂,更是深層次的整合;不僅是破壞,也是重塑。這段歷史證明了中華文明的強大韌性與包容性,它能夠在最劇烈的動盪中,吸收異質文化,不斷演進與發展,為最終的隋唐盛世積蓄了能量,也奠定了今日中華民族多元一體的文化基礎。理解五胡十六國,便是理解中華文明是如何在挑戰中不斷創新與壯大。

常見問題 (FAQ)

Q1: 五胡十六國時期是如何結束的?

五胡十六國時期最終由北魏政權結束。鮮卑拓跋部建立的北魏,在經歷了數十年的征戰與發展後,於439年由太武帝拓跋燾滅亡了北涼,徹底統一了中國北方。此後,中國歷史進入了南北朝對峙的局面,即北魏(後分裂為東魏、西魏,再演變為北齊、北周)與南朝(宋、齊、梁、陳)並立的時代。

Q2: 為何五胡十六國的統治時間大多不長?

這些政權統治時間普遍不長的原因有多方面:首先,許多政權是由軍事力量而非穩定制度建立,內部缺乏統一的治理體系;其次,胡漢民族矛盾尖銳,統治者難以有效處理,導致內部動盪;第三,各政權之間連年征戰,相互攻伐,使得沒有任何一個政權能長期維持穩定;最後,許多政權在繼承人問題上存在激烈衝突,引發內亂,加速了其滅亡。

Q3: 五胡十六國對中國的民族構成產生了什麼影響?

五胡十六國時期對中國的民族構成產生了深遠影響。大量的北方胡族內遷與漢族雜居,胡漢通婚日益普遍,促進了大規模的民族融合。許多胡族政權為統治需要而漢化,而漢族也吸收了胡族的某些文化習俗。這使得中華民族的血緣和文化更加多元化,為後來隋唐時期更加開放、包容的社會文化奠定了基礎,形成了「胡漢融合」的新面貌。

Q4: 五胡十六國時期有哪些著名的歷史人物?

這個時期湧現了許多重要的歷史人物。例如,匈奴的劉淵和羯族的石勒,他們分別建立了前趙和後趙,拉開了亂世的序幕。氐族的前秦皇帝苻堅,曾一度統一北方,但最終在淝水之戰中功敗垂成。而謝玄、謝石則是東晉淝水之戰的關鍵將領。鮮卑族的拓跋珪(北魏開國君主)則是最終結束北方亂局,建立北魏的統治者。此外,還有如殘暴的冉魏君主冉閔,推崇佛教的後秦君主姚興等。

Q5: 如何理解「五胡」與「十六國」之間的關係?

「五胡」是指在西晉末年及五胡十六國時期活躍在中國北方的五個主要非漢族群體(匈奴、鮮卑、羯、氐、羌)。而「十六國」則是這些或胡族或漢族所建立的、割據北方的眾多獨立政權的一個概稱。簡而言之,「五胡」是「人」,是民族主體;「十六國」是「國家」,是他們或漢族在亂世中建立的政治實體。許多十六國都是由五胡中的某一支所建立,但也有少數漢族政權被納入「十六國」的範疇,例如前涼和西涼。