為什麼地磁會反轉:一探地球磁場逆轉的科學奧秘與潛在影響

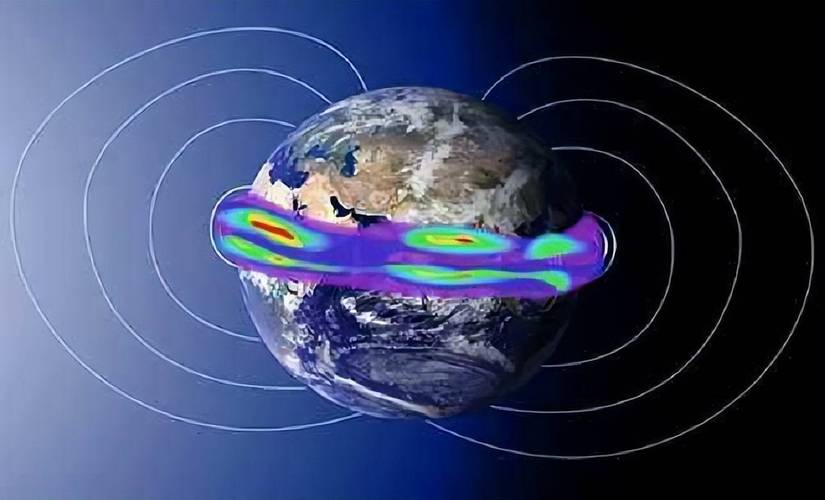

地球,我們賴以為生的家園,其內部蘊藏著許多令人驚嘆的自然現象。其中,地球磁場(地磁)便是守護生命不可或缺的隱形盾牌。它不僅引導著羅盤的指向,更在太空中為我們抵禦著來自太陽風和宇宙射線的有害粒子。然而,科學研究顯示,這個看似穩定的地球磁場,在漫長的地質歷史中,曾經多次發生「反轉」——也就是指南針會指向南方而非北方。這究竟是怎麼一回事?為什麼地磁會反轉?這背後的科學機制又是什麼?本文將深入探討地磁反轉的奧秘。

Table of Contents

什麼是地磁反轉?

首先,我們需要理解「地磁反轉」的確切涵義。

地磁的「正向」與「反向」

目前,地球磁場呈現出南北兩極的狀態,我們稱之為「正向」或「正常」極性,即磁北極靠近地理北極,磁南極靠近地理南極。大多數指南針在北半球會指向地理北極附近(實際上是磁北極)。當地磁發生反轉時,地球的磁北極和磁南極會互換位置,這被稱為「反向」極性。這不是地球自轉軸的翻轉,而是其磁場方向的顛倒。

地磁反轉的過程

地磁反轉並非一瞬間的現象,而是一個漫長的地質過程。它通常需要數千年,甚至上萬年的時間才能完成。在這個過渡期間,地球磁場的強度會大幅減弱,磁極可能會變得不穩定,甚至出現多個磁極(例如,兩個北極或兩個南極),磁場模式會變得極其複雜且混亂。一旦反轉完成,磁場會重新建立起來,但方向已與之前相反。

為什麼地磁會反轉? — 揭開地球發電機理論的神秘面紗

要回答「為什麼地磁會反轉」這個核心問題,我們必須從地球內部的運作機制——「地球發電機理論」(Geodynamo Theory)——說起。

地球核心的結構與對流

地球並非一個均質的球體。它由多個同心層組成:

- 地殼 (Crust): 我們所站立的堅硬外層。

- 地函 (Mantle): 位於地殼之下,主要由高溫高壓的固態岩石組成,但具有緩慢的塑性流動。

- 外地核 (Outer Core): 位於地函下方,是一個由熔融的鐵、鎳及其它輕元素組成的液態層。這個液態外地核是產生地磁的關鍵區域。

- 內地核 (Inner Core): 最中心的部分,是一個由固態鐵和鎳組成的球體,由於巨大的壓力而被固化。

地球磁場的產生,主要歸因於外地核中導電液體(熔融的鐵和鎳)的對流運動。這些液態金屬在極高的溫度和壓力下流動,受到內地核凝固釋放的潛熱以及輕元素分離所導致的化學分異(如同油水分離)所驅動,形成不斷循環的對流。

發電機效應的運作機制

想像一個巨大的發電機,其原理就是將機械能轉化為電磁能。地球的外地核正是這樣一個天然的「自激發電機」:

- 導電流體的運動: 液態鐵和鎳是優良的導電體。

- 科里奧利力 (Coriolis Force) 的影響: 由於地球的自轉,這些對流的流體在運動時會受到科里奧利力的影響,使其流動路徑產生偏轉,形成螺旋狀的渦流。

- 磁場的生成與放大: 這些螺旋狀的導電流體運動,會切割地球內部已存在的微弱磁場(可能是原始地球殘餘或隨機的熱噪音),進而產生電流。這些電流又會反過來生成新的磁場。這是一個自我維持的、正回饋的過程:流動產生電流,電流產生磁場,磁場反過來影響流動,進一步強化磁場。

這個複雜的「發電機效應」持續不斷地產生並維持著地球的磁場。

為什麼會「反轉」? — 一個複雜的混沌系統

如果發電機效應是如此穩定,那為何會發生反轉呢?這涉及到外地核對流系統的混沌(chaotic)特性。

- 非線性與不穩定性: 外地核中的流體運動極為複雜,受到多種因素的影響,包括溫度梯度、壓力變化、地球自轉速度的微小波動,以及地函與地核邊界的相互作用等。這是一個高度非線性的系統,即使輸入條件只有微小的變化,也可能導致結果產生巨大的差異。

- 渦流與擾動: 在對流過程中,會產生許多大小不一的渦流和擾動。這些局部性的渦流可能會產生與整體磁場方向相反的局部磁場。

- 競爭與壓制: 正常情況下,主要的磁場會壓制這些反向的局部磁場。然而,當某些條件(例如,熱對流模式的變化、外地核與地函之間的耦合作用)導致主導磁場減弱,而局部反向磁場得到足夠的強化時,這些反向磁場就有機會佔據上風,逐漸擴散並最終導致整個地球磁場的方向翻轉。

- 能量平衡: 地磁場的維持是一個動態的能量平衡過程。當某些內部機制導致能量輸入(如熱對流)與能量耗散之間失去平衡時,磁場可能會先減弱,變得不穩定,最終尋找一個新的穩定狀態,而這個新狀態可能就是極性反轉後的磁場。

因此,地磁反轉可以被視為地球內部發電機系統在特定條件下,從一個穩定的磁極方向,透過一個混沌且不穩定的過渡期,最終轉變到另一個穩定的反向磁極方向的自然過程。它不是由外部事件(如小行星撞擊)引起的,而是地球內部動力學的固有特性。

「地磁反轉就像是一個複雜的舞蹈,地核中的熔融鐵流體在其中扮演著舞者。有時,它們會突然轉換舞步,導致整個磁場的方向隨之改變。」

我們如何知道地磁曾經反轉過? — 古地磁學的證據

雖然我們無法親眼見證過去的地磁反轉,但地球本身卻為我們留下了確鑿的證據,這主要歸功於「古地磁學」(Paleomagnetism)的研究。

火山岩與磁性礦物

當熔岩從地下噴發到地表並冷卻凝固時,其中所含的微小磁性礦物(如磁鐵礦)會像小羅盤一樣,在當時地球磁場的影響下被磁化,並將當時的磁場方向「凍結」在岩石中。一旦岩石完全冷卻,這些礦物的磁化方向就不會再改變,即使地磁場後來發生了反轉。

海底擴張與磁性條紋

在20世紀中葉,科學家在研究海底時,發現了一個驚人的現象:在位於大洋中脊(地殼板塊分離的地方)兩側的海底地殼上,存在著一條條與海脊平行、對稱且具有不同磁極性的「磁性條紋」。

- 岩漿湧出: 在大洋中脊,新的岩漿不斷從地函深處湧出,冷卻凝固形成新的海底地殼。

- 磁場記錄: 每次新地殼形成時,它都會記錄下當時地球磁場的極性(正向或反向)。

- 海底擴張: 隨著新的地殼不斷形成,舊的地殼會被推向兩側,形成一種「輸送帶」般的擴張。

- 條紋形成: 由於地磁場在歷史上多次反轉,所以大洋中脊兩側的磁性條紋呈現出交替的「正」和「反」極性,形成如同「條碼」般的圖案。這些條紋的寬度反映了特定極性時期持續的時間。

這些獨特的海底磁性條紋提供了壓倒性的證據,證明了地球磁場確實曾經多次反轉,並且為科學家建立起了一套「磁極性時間尺度」(Geomagnetic Polarity Timescale),讓我們能夠追溯數百萬年乃至數億年前的地磁歷史。

地磁反轉的頻率與週期性

地磁反轉並非以固定的週期發生。儘管在某些地質時期,反轉似乎更為頻繁,但在其他時期則相對稀少。例如:

- 在過去的8300萬年裡,地磁平均每隔20萬到30萬年反轉一次。

- 然而,在某些時期,如「白堊紀安靜期」(Cretaceous Normal Superchron),地球磁場維持了約4000萬年的穩定極性,期間沒有發生過任何反轉。

- 而最近的一次地磁反轉,被稱為「布容尼斯-松山反轉」(Brunhes-Matuyama Reversal),發生在大約78萬年前。

從地球地質歷史來看,目前的「正向」極性持續時間已經超過了平均值,這引發了一些關於下一次反轉何時發生的討論。

地磁反轉的可能影響

由於地磁反轉是一個漫長且相對緩慢的過程,其潛在影響是科學界關注的焦點。儘管沒有證據表明過去的反轉導致了大規模的生物滅絕,但未來如果發生反轉,可能會對現代社會產生一些影響。

1. 輻射暴露增加

地球磁場是我們抵禦來自太陽(太陽風、太陽閃焰、日冕物質拋射)和外太空(宇宙射線)高能有害粒子的主要防線。當磁場減弱或變得不穩定時:

- 對衛星和太空科技的影響: 衛星電子元件更容易受到高能粒子攻擊,導致故障、數據錯誤或壽命縮短。全球定位系統(GPS)、通訊衛星、氣象衛星等都可能受到影響。

- 對電力網的影響: 增強的太陽風暴在與地球大氣層相互作用時,可能會在地表誘導出強大電流,對電網、變壓器等基礎設施造成損害,引發大規模停電。

- 對航空的影響: 暴露在高空的飛機乘客和機組人員將受到更高劑量的宇宙射線輻射,特別是穿越兩極的長途航班。雖然單次飛行劑量不大,但對於頻繁飛行者而言,長期累積的風險可能增加。

- 對地面生物的影響: 儘管地球大氣層會提供部分保護,但增強的輻射可能會對某些脆弱的生物(如兩棲動物、昆蟲)產生影響,或增加人類罹患某些疾病的風險,不過這方面的直接證據仍有待更多研究。

2. 導航系統與生物行為

- 人類導航: 傳統羅盤將失效或指示不穩定。雖然現代導航主要依賴GPS,但GPS衛星本身可能受到磁場擾動的影響。

- 動物遷徙: 許多動物(如候鳥、海龜、鮭魚、鯨魚)利用地磁場進行長距離導航和遷徙。磁場的減弱或不穩定可能會擾亂它們的內部「磁羅盤」,導致迷失方向、無法找到繁殖地或覓食地,進而影響其生存和族群數量。

3. 氣候變遷的關聯性?

關於地磁反轉是否會直接導致氣候變遷,科學界仍存在爭議。雖然一些研究曾提出地磁減弱可能導致更多宇宙射線進入大氣層,從而影響雲層形成並間接影響氣候,但大多數科學家認為,與人類活動引起的溫室氣體排放相比,地磁反轉對氣候的直接影響微乎其微。地球氣候系統的複雜性遠超單一因素的影響。

地磁正在減弱,下次反轉是否即將發生?

根據衛星數據監測,地球磁場的強度在過去100多年中確實正在減弱,尤其是在「南大西洋異常區」(South Atlantic Anomaly),磁場強度明顯偏低。這引發了人們對下一次地磁反轉是否即將發生的擔憂。

然而,科學家指出,磁場強度的波動是其正常行為的一部分。歷史上,地磁場的強度曾多次經歷增強和減弱的週期,這並不意味著反轉迫在眉睫。雖然磁場減弱是反轉的前兆之一,但反轉的過程可能需要數千年甚至上萬年的時間。即使現在開始減弱,我們當代人也不太可能在有生之年經歷磁極的完全顛倒。

科學界正在持續監測地球磁場的變化,並利用最新的衛星數據和超級電腦模擬來更精確地預測其未來行為。目前看來,地磁反轉是一個自然的地質現象,而非即將來臨的災難。

結論

「為什麼地磁會反轉」這個問題的答案,指向了地球深處那股強大而混亂的液態金屬對流。地磁反轉是一個自然且不可避免的地質過程,它見證了地球動力系統的複雜與變幻。從古地磁學在海底條紋中留下的印記,到對地球發電機理論的深入理解,科學家們正逐步揭開這層神秘面紗。

儘管地磁反轉會帶來磁場減弱和潛在的輻射增加風險,可能對現代科技和部分生物產生影響,但這是一個緩慢的過程,人類社會有足夠的時間來適應和發展應對策略。對於我們而言,理解地磁反轉不僅是對地球奧秘的探索,也是對未來潛在挑戰的預先準備。

常見問題 (FAQ)

為何地球磁場會反轉?

地球磁場反轉是由於其外地核中熔融鐵和鎳的複雜對流運動所導致的。這些導電液體的流動產生了磁場,但由於其高度非線性和混沌的性質,流體模式可能會變得不穩定,導致磁場強度減弱,局部反向磁場佔據主導,最終使得整個磁場方向翻轉。

如何得知地磁反轉曾經發生過?

我們主要透過古地磁學研究來得知地磁反轉。科學家分析冷卻凝固的火山岩和海底地殼中的磁性礦物,這些礦物會記錄下當時地球磁場的方向。特別是海底擴張形成的磁性條紋,提供了清晰的證據,顯示地磁在歷史上多次正向與反向的交替。

地磁反轉對人類生活有何影響?

地磁反轉本身是一個緩慢的過程,但其過渡期會導致地磁場顯著減弱。這可能導致更多來自太陽和宇宙的輻射到達地球表面,影響衛星通訊、GPS導航、電力網的穩定性,並增加高空飛行乘客的輻射暴露。一些依賴地磁導航的動物也可能受到影響。

為何地球磁場正在減弱?這是否意味著反轉即將發生?

地球磁場的強度波動是其自然週期的一部分,減弱是反轉的一個前兆,但並非立即反轉的信號。目前的減弱趨勢可能預示著未來某個時間點會發生反轉,但這個過程通常需要數千年甚至上萬年才能完成,因此並非迫在眉睫的災難。

地磁反轉會多久發生一次?有規律嗎?

地磁反轉沒有固定的規律或週期性。在地質歷史上,反轉的頻率差異很大,從數十萬年一次到數千萬年沒有發生過反轉的時期都有。最近一次反轉發生在大約78萬年前,雖然已經超過了過去平均反轉的時間,但這並不代表它會立即發生。