小孩太瘦要看什麼科:完整指南與求診建議,助孩子健康成長

Table of Contents

前言:當孩子體重過輕,家長心中的擔憂

每位家長都希望自己的孩子能夠健康快樂地成長,看到孩子白白胖胖、活力充沛,是許多父母最大的心願。然而,當孩子出現體重過輕、成長曲線停滯,甚至看起來比同年齡孩子瘦小時,家長心中的擔憂便油然而生。究竟小孩太瘦要看什麼科?這不僅是許多家長心中的疑問,更是尋求專業協助的重要第一步。本文將詳細解析孩子體重過輕時可能涉及的醫療科別、就診前的準備,以及醫師的評估流程,幫助您為孩子的健康找到正確的方向。

首先,小孩太瘦請優先看「小兒科」

當您發現孩子體重過輕、體型瘦弱,或生長曲線百分位數持續偏低時,最優先且正確的選擇,就是前往小兒科就診。小兒科醫師是兒童健康的守護者,對於孩子的生長發育有全面的了解,能夠進行初步的評估與診斷。

小兒科醫師的初步評估重點:

- 生長曲線追蹤與判讀:醫師會根據孩子的年齡、性別,將其身高、體重、頭圍等數據繪製在「兒童生長曲線圖」上,並與過往紀錄比對,判斷孩子的生長趨勢是否正常,是否存在體重過輕、生長遲緩等問題。

- 詳細問診:醫師會詢問孩子的飲食習慣(食量、偏食、進食速度)、睡眠狀況、活動量、排便狀況、有無慢性疾病史、家族病史,以及觀察是否有其他伴隨症狀,如容易生病、精神不濟、腹瀉、嘔吐等。

- 身體檢查:醫師會進行全面的身體檢查,包括檢查口腔、喉嚨、腹部、淋巴結等,排除是否有潛在的感染、發炎或其他生理問題。

小兒科醫師何時會建議轉診或會診其他專科?

若小兒科醫師在初步評估後,認為孩子的體重過輕並非單純的飲食或生活習慣問題,或者懷疑有潛在的疾病影響,便可能會建議轉診或會診以下相關專科醫師進行更深入的評估與治療:

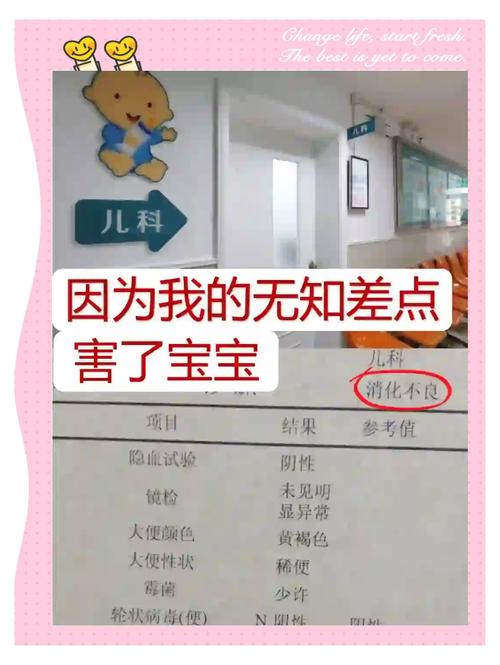

1. 小兒腸胃科

適用情況:若孩子有長期腹瀉、慢性便秘、腹脹、食慾不振、吸收不良症狀(如脂肪瀉、乳糖不耐)、克隆氏症、潰瘍性結腸炎等發炎性腸道疾病,或肝膽胰臟功能異常,導致營養吸收不佳,則需轉診小兒腸胃科。

醫師職責:透過血液、糞便、影像學檢查,甚至內視鏡檢查,找出消化道問題的根源,並給予相應的治療與飲食建議。

2. 小兒內分泌科/兒童新陳代謝科

適用情況:當懷疑孩子的生長遲緩或體重過輕與荷爾蒙分泌異常有關,例如生長激素缺乏、甲狀腺功能亢進或低下、腎上腺功能異常,或有其他先天性代謝疾病時,會建議轉診。

醫師職責:透過抽血檢測相關荷爾蒙濃度、基因檢測等,診斷潛在的內分泌或代謝異常,並給予對應的藥物治療或飲食管理方案。

3. 小兒營養科(或諮詢營養師)

適用情況:即便沒有特殊疾病,但孩子的飲食習慣極度偏挑食、食量過少、對特定食物過敏、或家長不確定如何提供足夠營養的食物時,營養師的專業協助是不可或缺的。

營養師職責:評估孩子的營養攝取狀況,提供客製化的飲食計畫、營養補充建議,並指導家長如何準備均衡且高熱量的餐點,培養健康的飲食習慣。

4. 兒童心智科/精神科

適用情況:若孩子因情緒壓力、焦慮、憂鬱、厭食症、暴食症等心理因素導致食慾不佳、拒絕進食或進食行為異常時,需尋求兒童心智科或精神科醫師的幫助。

醫師職責:透過心理評估、行為治療、認知行為療法等方式,處理孩子的情緒問題,建立健康的進食觀念和行為模式。

5. 耳鼻喉科

適用情況:少數情況下,若孩子因慢性扁桃腺肥大、腺樣體肥大導致呼吸道阻塞,影響夜間睡眠或進食時容易嗆咳、不適,間接影響食慾或熱量攝取,則可能需要耳鼻喉科醫師評估。

6. 牙科

適用情況:若孩子有嚴重蛀牙、牙齦發炎、口腔潰瘍等問題,造成咀嚼疼痛不適,也會影響進食意願與食量,此時牙科醫師的治療是必要的。

7. 復健科(語言治療師)

適用情況:對於有吞嚥困難、咀嚼功能不佳、或因發展遲緩導致口腔協調性不佳的孩子,語言治療師可提供專業的吞嚥訓練與飲食質地調整建議。

就診前家長應做的準備:提高看診效率

為了讓醫師能夠更快速、精準地判斷孩子體重過輕的原因,家長在就診前可以做一些準備工作:

- 準備健兒手冊:這是最重要的資料,手冊上的生長曲線紀錄可以讓醫師一目瞭然地看出孩子長期的生長趨勢。

- 詳細記錄飲食內容:記錄孩子近3-7天內三餐及點心的詳細內容、份量、進食時間、進食過程中的情緒反應,以及有無偏食習慣。例如:「早餐:麵包半片、牛奶100cc,吃了20分鐘。」

- 觀察並記錄其他伴隨症狀:例如是否有腹瀉、便秘、腹痛、嘔吐、容易疲倦、活動力不佳、頻繁生病、夜間盜汗、多尿等。

- 記錄生活習慣:包括睡眠時間、品質,以及每天的活動量(是靜態活動為主還是活潑好動)。

- 提供家族病史:家族中是否有成員患有慢性疾病、遺傳性疾病或特殊過敏史。

- 列出想詢問醫師的問題清單:避免就診時遺漏重要問題,例如「孩子一天需要吃多少量才夠?」、「需要額外補充營養品嗎?」等。

醫師評估與診斷流程:從問診到治療計畫

當您帶著孩子就診時,醫師通常會依照以下流程進行評估:

1. 身體檢查與生長曲線判讀

醫師會測量孩子的身高、體重、頭圍,並對照生長曲線圖。這有助於判斷孩子是單純的體重過輕,還是合併身高也低於標準的生長遲緩。

2. 詳細飲食與生活習慣問診

這是診斷的關鍵環節。醫師會仔細詢問家長準備的飲食紀錄,了解孩子的食量、進食速度、對食物的喜好與排斥、進食環境等,並詢問是否有消化道症狀、睡眠、活動量等細節。

3. 可能的檢驗項目

若醫師懷疑有潛在疾病,可能會安排以下檢驗:

- 血液檢查:評估血紅素、鐵蛋白(排除貧血)、甲狀腺功能、肝腎功能、電解質、血糖、發炎指數、特定維生素濃度等。

- 糞便檢查:排除是否有腸道感染、寄生蟲、消化吸收不良(如脂肪瀉)等。

- 尿液檢查:排除腎臟問題或泌尿道感染。

- 影像學檢查:如腹部超音波、X光等,進一步評估腸道結構或排除其他內部器官問題。

- 特定基因或代謝檢查:若高度懷疑罕見遺傳代謝疾病。

4. 診斷與治療計畫

根據上述所有資訊,醫師會做出診斷,並與家長共同討論適合孩子的治療計畫。治療計畫可能包括:

- 飲食調整:提供詳細的飲食建議,包括增加熱量和蛋白質攝取,調整食物種類和烹調方式,少量多餐等。

- 營養補充:若經評估有特定營養素缺乏,可能會建議補充維生素、礦物質或專為兒童設計的營養補充品。

- 藥物治療:若有潛在疾病(如甲狀腺功能異常、慢性發炎),則需對症下藥。

- 行為指導:針對挑食、厭食等行為問題,提供家長行為矯正的策略。

- 轉診建議:若確診為小兒科範疇以外的專科疾病,將轉介至上述相關專科醫師。

家庭日常照護與增重策略:耐心與堅持

無論孩子體重過輕的原因為何,家庭日常的照護與飲食管理都扮演著關鍵角色。在醫師的指導下,家長可以嘗試以下方法:

- 提供高熱量、高營養密度的食物:選擇體積小但營養豐富的食物,例如全脂牛奶、優格、起司、酪梨、堅果醬、雜糧麵包、魚肉、雞蛋等。烹調時可適當加入植物油、奶油等增加熱量。

- 少量多餐:將一天所需熱量分配在三餐與2-3次點心,避免孩子因飽足感而影響正餐食量。

- 建立愉悅的進食氛圍:用餐時間應輕鬆愉快,避免催促、責罵或強迫餵食,讓孩子享受進食的樂趣。

- 固定餐點與點心時間:建立規律的飲食習慣,有助於培養孩子的飢餓感和食慾。

- 減少不健康零食與飲品:避免給予過多的含糖飲料、加工食品或空熱量零食,以免佔用胃口,影響正餐攝取。

- 充足睡眠與適度運動:良好的睡眠有助於生長激素分泌;適度的運動則能促進食慾與腸胃蠕動。

- 耐心與堅持:孩子的飲食習慣和體重改善需要時間,家長應保持耐心,並持續與醫師或營養師保持溝通。

何謂「太瘦」?判斷標準為何?

家長心中的「太瘦」可能與醫學上的定義有所不同。在醫學上,判斷孩子是否「太瘦」主要依據以下標準:

- 生長曲線:

- 體重:若孩子的體重落在該年齡性別的生長曲線第3百分位以下,或在短時間內體重曲線明顯下降兩個百分位區間,則可能表示體重過輕。

- 身體質量指數(BMI):針對2歲以上的兒童,也會計算BMI(體重/身高平方),並對照兒童專用的BMI生長曲線圖。若BMI低於第5百分位,則可能被診斷為體重過輕。

- 臨床症狀:除了數據上的指標,醫師也會評估孩子是否有其他營養不良的臨床症狀,例如:

- 皮膚乾燥、毛髮枯黃、指甲易斷裂。

- 精神不濟、容易疲勞、活動力下降。

- 抵抗力差、容易生病。

- 注意力不集中、學習能力受影響。

- 發展遲緩(身高、運動、語言等)。

請注意:每個孩子的生長速度和體質都有差異,單純看體型瘦小不一定就代表有問題。最可靠的判斷方式是定期帶孩子進行健康檢查,由專業醫師評估生長曲線並排除潛在健康問題。

結語:專業評估是孩子健康成長的基石

當您發現孩子有體重過輕的現象時,切勿自行猜測或聽信偏方,應立即尋求專業醫療協助。小孩太瘦要看什麼科?答案很明確:小兒科是您的首選。小兒科醫師會進行全面的評估,並在必要時轉介至相關專科,為您的孩子提供最合適的診斷與治療。家長的細心觀察、耐心配合與積極溝通,將是幫助孩子戰勝體重過輕、迎向健康成長的關鍵力量。

常見問題(FAQ)

1. 小孩太瘦,一定要看醫生嗎?

如何判斷? 即使孩子看起來精神狀況良好,若體重持續偏低於同齡兒童的生長曲線,或曲線明顯下滑,建議仍應尋求小兒科醫師的專業評估。醫師可以透過詳細檢查排除潛在疾病,並提供個別化的飲食建議,避免營養不良影響孩子的長期發育。

2. 為何我的孩子吃很多卻還是很瘦?

為何會這樣? 孩子「吃很多卻不長肉」可能有幾種原因。除了高活動量導致熱量消耗大之外,也可能是飲食內容缺乏足夠的熱量與蛋白質,或者腸胃吸收功能不佳,導致吃進去的營養無法有效利用。某些潛在的慢性疾病(如甲狀腺亢進、慢性感染、代謝異常)也可能導致熱量消耗過快。建議就醫詳細檢查。

3. 如何判斷我的孩子是不是真的「太瘦」了?

如何判斷? 最客觀的判斷方式是參考「兒童生長曲線圖」。若孩子的體重百分位數持續低於第3百分位,或體重曲線在短時間內明顯下滑超過兩個百分位區間,且BMI也低於標準,則需警覺。此外,若孩子同時伴隨精神不濟、容易生病、活動力下降等情況,也應視為警訊。

4. 家長在日常生活中如何幫助孩子健康增重?

如何幫助? 家長可以嘗試提供少量多餐、高熱量高營養密度的食物(如全脂牛奶、酪梨、起司、堅果醬等),並增加餐點中的優質蛋白質和健康脂肪。同時,建立規律愉快的用餐氛圍,避免強迫餵食,並確保孩子有充足睡眠和適度運動,這些都有助於促進食慾和營養吸收。

5. 孩子太瘦會有哪些健康風險?

為何會有風險? 長期體重過輕可能導致多重健康風險。首當其衝的是免疫力下降,孩子容易生病。其次可能影響認知發展和學習能力。此外,也可能導致生長遲緩、骨質密度不足、貧血、肌肉無力,甚至影響情緒和心理健康。因此,體重過輕絕非小事,需嚴肅看待並及早介入。