2025年會有颱風嗎:深入解析台灣與全球颱風趨勢及預防準備

Table of Contents

2025年會有颱風嗎?科學與歷史數據告訴我們什麼?

這是一個許多台灣民眾、旅人乃至全球關注氣候變化的朋友都非常關心的問題。面對未來,我們總希望能對自然現象有所預期,尤其像颱風這樣可能帶來劇烈影響的天氣事件。答案是:極有可能會有颱風。

事實上,從氣象觀測有紀錄以來,西北太平洋地區幾乎每年都會有颱風生成。台灣位於這個全球颱風生成最活躍的區域之一,每年夏季至秋季都處於颱風的影響範圍內。因此,與其問「2025年會不會有颱風」,更精確的問題應該是「2025年會有多少個颱風?路徑和強度會如何?」以及「我們該如何為2025年的颱風季節做好準備?」。

颱風形成的必然性:台灣的地理位置與氣候環境

台灣位於西北太平洋颱風生成路徑的關鍵位置,每年都處於颱風季節的影響範圍內。從歷史數據來看,自氣象觀測有記錄以來,沒有任何一年是完全沒有颱風生成的。颱風的形成需要特定的環境條件,包括溫暖的海洋、足夠的科氏力、較小的垂直風切變以及水氣豐沛的低層大氣擾動。這些條件在西北太平洋地區每年都會在特定時期達到滿足。

「颱風的生成與發展是地球大氣與海洋能量交換的自然現象,只要條件俱足,颱風便會形成。台灣所處的地理位置,使其幾乎無法迴避每年颱風季節的影響。」

因此,2025年也將會是西北太平洋颱風季節活躍的一年,台灣當然也可能受到颱風的直接或間接影響。我們無法預測確切的數量和時間,但可以肯定的是,防災準備是每年都不可或缺的功課。

2025年颱風季預估:何時是高峰期?

西北太平洋的颱風季通常從每年的5月開始活躍,並持續到11月甚至12月上旬。其中,7月、8月和9月是颱風活動最頻繁、強度最高的月份。儘管每年颱風生成數量、路徑和強度都會有所差異,但這個季節性的模式是相對穩定的。對於2025年而言,我們可以預期:

- 前兆期(5-6月):此時颱風數量可能較少,但仍有生成並影響台灣的可能性,且路徑較為多變。

- 高峰期(7-9月):此為颱風生成最密集的時期,颱風強度也較大,直接侵襲台灣的機率最高。

- 後續期(10-12月):颱風數量會逐漸減少,但仍可能會有晚期颱風生成,尤其是在南海或菲律賓東方海域,並可能與東北季風交互作用,引發共伴效應帶來強降雨。

值得注意的是,近年來由於氣候變遷,颱風生成時間與高峰期有時會出現微幅的調整,變得更加難以預測。因此,即便到了非傳統的颱風月份,也仍需保持警惕。

影響2025年颱風生成與路徑的關鍵因素

雖然我們無法在2025年到來之前,預測當年度每一個颱風的形成和路徑,但科學家會透過監測一些關鍵的氣候指標來預估整體的颱風趨勢。這些因素包括:

-

聖嬰/反聖嬰現象 (ENSO):

這是影響全球氣候的重要因素。在聖嬰現象(El Niño)期間,赤道太平洋東部的海溫升高,可能會導致西北太平洋的颱風生成位置偏東,路徑傾向於從東向西朝台灣移動,但影響台灣的颱風數量可能會減少。而在反聖嬰現象(La Niña)期間,赤道太平洋東部海溫偏低,可能促使颱風在南海或菲律賓東方海域生成,並可能增加影響台灣的颱風數量,路徑也可能更為複雜。

-

海洋表面溫度 (SST):

溫暖的海水是颱風生成和維持強度的能量來源。若西北太平洋在2025年夏季期間海溫持續偏高,將有利於更多颱風的生成以及颱風強度的增強。

-

季風槽與西太平洋副熱帶高壓:

季風槽是颱風生成的重要搖籃,而西太平洋副熱帶高壓則像一個「引導氣流」,決定了颱風的移動路徑。高壓的強度和位置變化,會直接影響颱風是朝台灣、中國大陸或日本移動。

-

Madden-Julian Oscillation (MJO):

這是一種熱帶地區大氣的季節內震盪,會影響熱帶地區對流活動的活躍區塊。MJO的東傳可能影響颱風的生成和增強。科學家會持續監測MJO的動態,以對短期內的颱風活動趨勢做出預判。

這些複雜的氣候因子相互作用,使得精確的長期預測充滿挑戰。然而,氣象機構會持續監測這些指標,提供滾動式的預報和更新。

氣候變遷對2025年颱風的潛在影響

在全球暖化的背景下,雖然颱風的總體生成數量可能不會顯著增加,但許多科學研究指出,颱風的「品質」正在改變。這可能導致2025年的颱風具備以下特性:

-

更強的颱風:

由於海溫上升,颱風可以從海洋中獲取更多能量,導致未來出現更多超強颱風或強度迅速增強的颱風。

-

更快的增強速度:

在有利條件下,颱風可能在短時間內從熱帶性低氣壓快速增強為中度甚至強烈颱風,給預警和防災帶來挑戰。

-

更緩慢的移動速度:

有研究指出,全球暖化可能導致環境引導氣流減弱,使得颱風移動速度變慢,在同一地區停留時間拉長,進而帶來更長時間的強風暴雨,增加災害潛勢。

-

更異常的路徑:

氣候模式的改變可能導致颱風路徑更加難以捉摸,出現過去不常見的「怪颱」。

這意味著,即使2025年颱風「數量」與往年持平,但其「強度」和「破壞力」仍可能更勝以往,這對我們的防災準備提出了更高的要求。

面對2025年的颱風季:我們該如何準備?

儘管無法精確預測2025年的颱風數量或具體影響,但我們絕對可以為即將到來的颱風季做好萬全準備。這不僅能保護生命財產安全,也能降低災害造成的衝擊。

個人與家庭層面的準備:

-

儲備應急物資:

準備至少三天的飲用水、乾糧、手電筒、收音機、急救箱、電池、行動電源、現金等。將重要文件(如身分證件影本、存摺)密封保存。

-

檢查居家安全:

颱風來臨前,檢查門窗是否緊閉牢固,將屋外懸掛物、盆栽等易被強風吹落的物品移入室內。確認排水系統暢通,避免積水。

-

了解疏散路線:

確認住家附近的避難所位置及疏散路線,並與家人約定緊急聯絡方式和集合地點。

-

密切關注天氣資訊:

透過中央氣象署(CWA)官方網站、手機App、電視新聞、廣播等官方管道,獲取最即時、最準確的颱風警報、路徑預報與防災資訊。避免聽信謠言。

-

規劃颱風期間活動:

颱風警報期間非必要請勿外出,取消或延後戶外活動及旅行。若居住在低窪地區、山區或河邊,請依政府指示及早撤離。

政府與社會層面的應對:

-

持續精進預警系統:

政府及氣象單位應持續投入資源,提升颱風預測的精準度與時效性。

-

強化基礎建設韌性:

城市規劃和公共工程應考量極端天氣事件的衝擊,強化防洪、排水、電力等基礎設施的韌性。

-

推廣防災教育:

持續向民眾宣導防災知識和應變措施,提升全民防災意識。

結論:持續警惕,做好準備

雖然我們無法斬釘截鐵地說「2025年一定會有多少個颱風」,但基於歷史數據、地理位置以及氣候變遷的趨勢,2025年極有可能會面臨颱風的影響。面對自然界的不確定性,最重要的是提升我們的應變能力和防災意識。

颱風是台灣每年必須面對的自然現象,與其擔憂未知的數量,不如從現在開始,將防災準備融入日常生活中。持續關注中央氣象署等官方機構的最新預報,提高警覺,並將防災知識落實於日常生活中,才是應對颱風的最佳策略。透過全民的共同努力,我們可以將颱風造成的損失降到最低,確保生命財產的安全。

常見問題 (FAQ)

-

為何颱風預測無法提早一年確定?

颱風的生成和路徑受到多種複雜且動態的氣象因素影響,例如大氣壓、海溫、風切變等。這些因素在時間軸上的變化難以進行長期精確預測,因此氣象單位僅能提供較短期的預報(通常為3-7天),而年度預測則多為颱風數量或強度的「趨勢」預估,而非具體颱風的生成與路徑。 -

如何判斷颱風會不會登陸台灣?

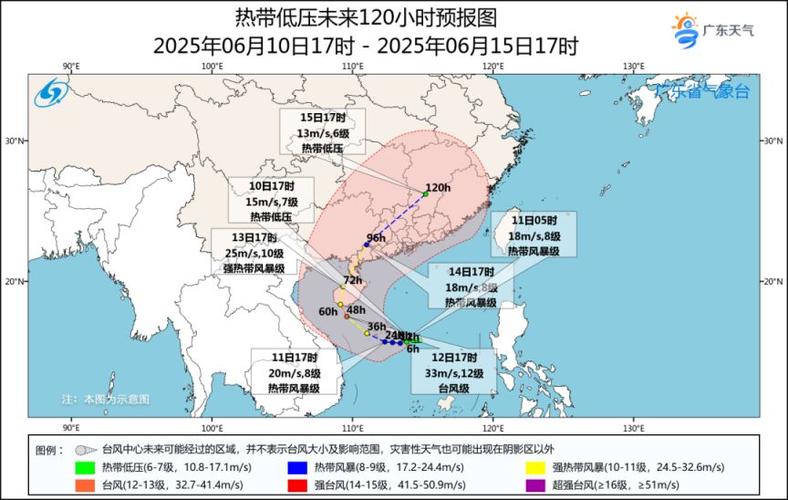

判斷颱風是否登陸台灣需要觀察其中心路徑、暴風圈半徑以及台灣地形的交互作用。中央氣象署會持續發布颱風路徑潛勢圖(顯示未來預測路徑範圍)和暴風圈警戒範圍,這是最可靠的判斷依據。當颱風中心預計進入台灣陸地,或暴風圈可能籠罩台灣陸地時,氣象署會發布海上及陸上颱風警報。 -

颱風季節何時結束?

西北太平洋的颱風季通常持續到11月,甚至12月上旬。雖然7-9月是颱風生成和影響台灣的高峰期,但年末仍偶有颱風生成,這些晚期颱風有時會與東北季風產生共伴效應,在台灣北部或東北部帶來持續性的大豪雨。因此,即便過了高峰期,仍需留意官方氣象資訊。 -

為何有些年份颱風特別多或特別少?

颱風數量多寡與聖嬰/反聖嬰現象、太平洋高壓強度、季風槽位置等大規模氣候模式密切相關。例如,反聖嬰現象通常會增加西北太平洋的颱風生成數量並使其路徑更為偏西,而聖嬰現象則可能導致颱風生成位置偏東且數量減少。這些大尺度的氣候現象會影響颱風生成所需的環境條件。 -

如何查詢最新的颱風資訊?

建議民眾透過中央氣象署(CWA)官方網站(www.cwa.gov.tw)、其手機App、各家電視新聞的氣象播報、廣播電台等官方管道,獲取最即時、最準確的颱風警報、路徑預報與防災資訊。避免聽信或傳播未經證實的網路傳言。