如何和子女相處:建立親密連結、有效溝通與共同成長的實用指南

在人生的旅途中,親子關係無疑是最深刻也最複雜的連結之一。許多父母經常面臨這樣的疑問:「如何和子女相處才能建立真正的親密感?」、「如何在變動的世代中與孩子保持良好溝通?」、「如何引導他們健康成長,同時又不失自我?」這些問題的答案,並非一蹴可幾,而是需要父母付出時間、耐心與智慧,不斷學習與調整。本文旨在為所有渴望與子女建立更深厚、更和諧關係的父母提供一份詳盡的實用指南,幫助您從理解、溝通到共同成長,掌握與子女相處的核心奧秘。

Table of Contents

建立親密連結的基石:理解與接納

良好的親子關係始於深刻的理解與無條件的接納。當孩子感受到自己被父母理解和愛護時,他們便會感到安全,並更願意向父母敞開心扉。

理解孩子的心聲:同理心是關鍵

- 放下先入為主: 許多時候,父母會不自覺地用自己的經驗和價值觀去判斷孩子的行為。嘗試放下這些預設,真正地去了解孩子行為背後的情緒、需求或動機。他們可能只是在表達困惑、沮喪或渴望關注。

- 站在孩子的角度思考: 試著回想自己的童年或青少年時期,你當時的想法、感受是什麼?這有助於你更貼近孩子的內心世界。例如,當孩子因為某件小事發脾氣時,對他而言可能是一件天大的事。

- 觀察非語言線索: 孩子的表情、肢體語言、語氣等,都傳達著重要的訊息。有時候,他們說不出口的,都在這些細節中。

無條件的愛與接納:讓孩子感受安全感

愛孩子,不是因為他們做了什麼,而是因為他們「是」誰。

「無條件的愛意味著我愛你,即使你犯了錯,即使你讓我很生氣,即使你和我想像的不一樣。這份愛是穩固的港灣。」

- 肯定其存在價值: 讓孩子知道,無論他們成功或失敗,表現好壞,你都愛他們,且他們的價值不因任何外在條件而改變。

- 接納其獨特性: 每個孩子都是獨特的個體,擁有不同的性格、興趣和潛力。尊重他們的差異,不與兄弟姊妹或他人比較,鼓勵他們發展自己的天賦。

- 提供情感支持: 當孩子遇到挫折、失敗或感到沮喪時,提供溫暖的擁抱、安慰的話語,讓他們知道無論何時,你都是他們最堅實的後盾。

創造高品質的相處時光:累積共同回憶

在忙碌的現代生活中,專注的「陪伴」比單純的「在場」更為重要。

- 規劃「專屬時間」: 即使每天只有15-30分鐘,也請放下手機、關閉電視,全心全意地陪伴孩子。可以是一起閱讀、玩桌遊、聊天,或是一起準備晚餐。

- 投入孩子的興趣: 試著參與他們喜歡的活動,即使你不擅長,你的參與本身就是一種珍貴的連結。例如,陪他們打電動(即使你不懂)、看他們喜歡的卡通或漫畫、聽他們分享學校的趣事。

- 製造共同體驗: 週末的家庭旅行、戶外活動、一起學做一道菜,這些共同的體驗會成為日後珍貴的回憶,加深親子間的情感連結。

有效溝通的藝術:打開親子對話之門

溝通是親子關係的命脈。掌握有效的溝通技巧,能幫助父母與子女建立互信、解決衝突,並促進彼此的理解。

傾聽的藝術:不只是聽見,而是理解

- 積極傾聽(Active Listening):

- 專注眼神接觸: 表明你正在用心聽。

- 不打斷: 讓孩子完整地表達他們的想法和感受。

- 重複與確認: 簡要重複孩子的話,例如:「所以你感到很生氣,因為小明拿了你的玩具,是嗎?」這能讓孩子知道你理解了他們。

- 不批判: 避免在孩子表達時立即給予建議、批評或否定。先理解,再回應。

- 創造開放的對話氛圍: 讓孩子知道,無論他們說什麼,你都會傾聽,並且他們不需要害怕被責罵或懲罰。家,應該是個可以安心說出任何話的地方。

表達的技巧:清晰、尊重與非暴力

- 使用「我」訊息: 當你需要表達不滿或提出要求時,避免使用指責性的「你」訊息(「你總是…」),而改用「我」訊息來表達自己的感受和需求。例如,將「你怎麼這麼不負責任,又沒收好玩具!」改為「我看見玩具散落在地上,我感到很困擾,因為我希望家裡能保持整潔。」

- 語氣溫和而堅定: 溝通時,語氣比內容更重要。避免使用嘲諷、威脅或大吼大叫的方式。溫和的語氣能讓孩子更容易接受你的訊息,而堅定則代表你的原則和立場。

- 避免貼標籤: 不要用「懶惰」、「笨」或「壞孩子」等標籤來形容孩子。這些負面標籤會嚴重傷害孩子的自尊心,並阻礙溝通。

- 解釋而非命令: 許多時候,父母習慣發號施令。試著解釋你要求孩子這樣做的原因和益處,讓他們理解行為的邏輯,而不是盲目服從。

鼓勵孩子表達:營造開放氛圍

- 提開放式問題: 鼓勵孩子多說,而不是只回答「是」或「不是」。例如:「你今天在學校發生了什麼有趣的事?」而不是「你今天過得好嗎?」

- 分享自身經驗: 適度地分享你自己的感受、挑戰或錯誤,能讓孩子感到你更真實、更親近,也更願意與你分享。

- 利用餐桌時光: 餐桌是家庭成員聚集的最佳時機。鼓勵大家輪流分享今天發生的事、遇到的困難或開心的事,這有助於建立家庭的共同連結感。

設定界線與教導責任:紀律與愛的平衡

愛不等於溺愛,紀律不等於懲罰。有效的紀律教育是在愛與支持的基礎上,幫助孩子建立行為規範、培養責任感和自律能力。

明確的規則與一致性:建立安全感

- 共同制定規則: 讓孩子參與家庭規則的制定過程,他們會更有歸屬感和遵守的意願。規則應該清晰、具體、可執行。

- 貫徹一致性: 這是最關鍵也最困難的一點。一旦制定了規則,父母雙方都必須堅定且一致地執行。如果規則時鬆時緊,孩子會感到困惑,並可能學會鑽漏洞。

- 解釋規則的原因: 讓孩子了解規則背後的原因和重要性,而不僅僅是強制執行。例如:「我們規定晚上九點關燈,是為了確保你有足夠的睡眠,才能在學校有精神學習。」

給予選擇與承擔後果:培養責任感

- 有限制的選擇: 在安全的範圍內給予孩子選擇的機會,例如:「你想先寫功課還是先做家事?」或「你想穿紅色的衣服還是藍色的衣服?」這能培養他們的自主性。

- 自然的後果: 讓孩子在犯錯後體驗自然的、邏輯性的後果。例如,如果孩子堅持不穿外套出門而著涼,他們就會自然體驗到受寒的後果。父母不需過度指責,但可以提供支持。

- 學習彌補過錯: 教導孩子在犯錯後如何道歉、彌補和負責,而不是逃避。

肯定孩子的努力:正向鼓勵的重要性

批評會打擊孩子的自信,而真誠的鼓勵則能激發他們的潛力。

- 多讚美過程,少讚美結果: 例如,與其說「你真聰明,考了滿分」,不如說「你為了這次考試付出了很多努力,看到你認真準備的過程,我真為你驕傲。」這能讓孩子理解努力的重要性。

- 具體化讚美: 不要只是說「你好棒」,而是說「我看到你今天很勇敢地去和新同學說話,這很棒!」具體的讚美更有力量。

- 鼓勵嘗試與堅持: 讓孩子知道,失敗是學習的機會,而不是終點。鼓勵他們勇於嘗試,即使失敗也要堅持下去。

共同成長的旅程:支持與放手

親子關係不是單向的教導,而是一個雙向學習、共同成長的旅程。父母需要學會放手,讓孩子展翅高飛,同時給予堅定的支持。

支持孩子的興趣與夢想:成為最佳啦啦隊

- 開放的心態: 孩子可能會有與你期望不同的興趣或夢想。保持開放的心態,不要輕易否定或嘲笑。

- 提供資源與機會: 在能力範圍內,為孩子提供發展興趣的資源和機會,例如報名課程、購買相關書籍或工具。

- 真誠的鼓勵: 成為孩子夢想的堅定支持者,即使他們的夢想看起來遙不可及,你的支持也能給予他們巨大的力量。

給予適度的自由與空間:學會放手

隨著孩子年齡的增長,他們需要更多的自主權和探索空間。父母的「放手」是一種智慧的愛。

- 逐步授予權利: 根據孩子的年齡和成熟度,逐步給予他們更多的決策權和責任,例如選擇自己的穿著、安排自己的時間、獨立完成一些任務。

- 相信他們的能力: 即使有失敗的風險,也要相信孩子有能力學習和成長。過度的保護會剝奪他們學習獨立的機會。

- 保持開放的溝通渠道: 放手不等於放任。即使給予自由,也要確保溝通渠道暢通,讓孩子知道遇到困難時,父母永遠都在。

以身作則:言教不如身教

孩子是父母最好的鏡子。你的行為舉止、價值觀和應對方式,都會深深影響孩子。

- 誠實與正直: 保持言行一致,樹立誠實正直的榜樣。

- 情緒管理: 在孩子面前展現如何健康地處理自己的情緒,即使生氣,也要以建設性的方式表達。

- 終身學習: 讓孩子看到你也在不斷學習、成長和接受新事物,這會激勵他們也保持學習的熱情。

不同年齡層的相處之道:彈性與智慧

與子女相處的方式需要隨著他們的成長階段而調整。了解各年齡層的發展特點,有助於父母採取更合適的策略。

學齡前兒童(0-6歲):愛與安全感是核心

這個階段的孩子主要需要大量的愛、安全感和探索的自由。多給予肢體接觸(擁抱、親吻)、眼神交流和正向的肯定。建立規律的作息和明確的界線,讓他們感到被保護和掌控。鼓勵他們透過遊戲學習,並耐心回應他們無窮無盡的好奇心。

學齡期兒童(7-12歲):引導與探索並重

孩子開始進入學校,社交圈擴大,對世界充滿好奇。父母的角色應從「管理者」轉向「引導者」和「支持者」。鼓勵他們獨立完成作業、參與社團活動,並學習解決問題。尊重他們的友誼,並在他們遇到困難時提供建議而非直接干預。此階段是培養責任感和自律的關鍵期。

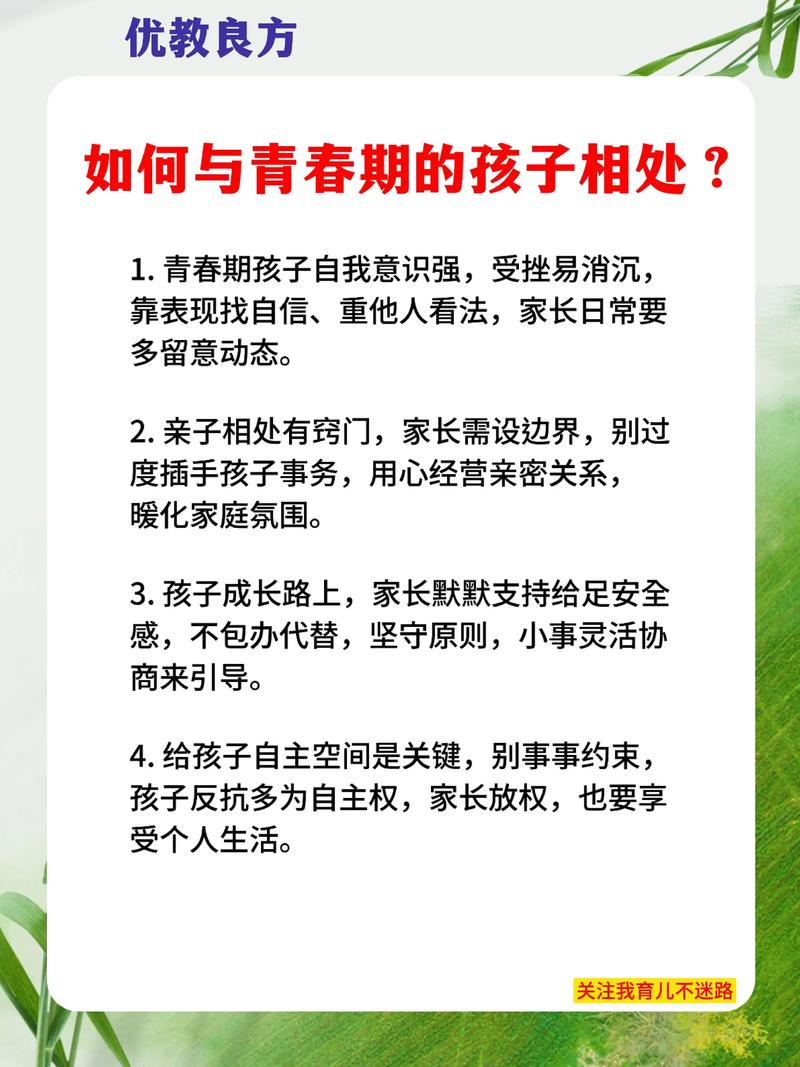

青少年(13-18歲):尊重獨立與同儕影響

青少年時期是尋求自我認同和獨立的階段。他們可能會挑戰父母的權威,更重視同儕的看法。父母需要給予他們更多空間和隱私,尊重他們的選擇,即使不認同,也應保持開放溝通的態度。此時,父母更像是一個「教練」或「顧問」,提供意見和引導,而非直接的「老闆」。確保他們知道,無論發生什麼事,家永遠是他們的避風港。

成年子女:亦師亦友,保有界線

當孩子成年後,親子關係應逐漸轉變為平等的成年人關係。父母應學會放手,讓他們為自己的人生負責,尊重他們的獨立決策,即使這些決策與你的期望不同。此時,父母更應扮演「朋友」或「導師」的角色,提供經驗分享和情感支持,同時也需要建立健康的界線,避免過度干預他們的生活。

當衝突來臨:修復與學習

任何關係都無法避免衝突,親子關係亦然。重要的是,如何建設性地處理衝突,並從中學習、修復關係。

冷靜應對:避免情緒化反應

- 暫停與冷靜: 當衝突升溫時,立即處理往往會導致更糟的結果。建議雙方先暫停,各自冷靜下來,待情緒平復後再進行溝通。

- 以身作則: 父母在衝突中保持冷靜,是給孩子最好的示範。讓孩子看到,即使在生氣時,也能控制自己的情緒。

共同尋求解決方案:雙贏思維

- 專注於問題,而非人: 將焦點放在解決問題上,而不是互相指責。例如:「我們如何才能讓客廳保持整潔?」而不是「你為什麼總是這麼亂?」

- 鼓勵孩子參與: 讓孩子參與解決方案的討論,傾聽他們的建議,共同找到雙方都能接受的方案。這能培養他們的解決問題能力。

- 彈性與妥協: 許多時候,沒有絕對的對錯。父母和孩子都需要學會適度的彈性與妥協,才能找到共贏的局面。

道歉與原諒:修復關係的基石

- 父母也需要道歉: 如果父母犯了錯誤,例如說了重話或做了不公平的事,勇敢地向孩子道歉。這不僅能修復關係,也教導孩子承擔責任和謙遜的重要性。

- 教導原諒: 幫助孩子學習原諒,不僅是原諒他人,也包括原諒自己。原諒能釋放負面情緒,促進關係的癒合。

常見問題(FAQ)

如何才能讓叛逆期的孩子聽進去我的話?

面對叛逆期的孩子,最重要的是放下「要求聽話」的心態,轉變為「試圖理解」。多花時間傾聽他們真正的想法和需求,即使不同意,也先表達理解和尊重。溝通時多用「我」訊息,表達你的感受和期望,而非指責。給予他們適度的自由和自主權,同時設定清晰且一致的界線。當他們感受到被尊重時,反而會更願意聽進你的建議。

為何我的孩子總是不願意和我分享心事?

孩子不願意分享心事,可能原因有很多。你是否曾在他分享後立即給予評價、指責或建議?這會讓他們覺得不被理解或擔心被批評。試著營造一個安全、無批判的溝通環境,先傾聽,再同理。同時,反思自己是否過於忙碌,沒有給予孩子足夠的專注時間。適度分享你的個人經驗和感受,也能鼓勵他們打開心扉。

如何處理孩子對手機或電玩的過度依賴?

處理孩子對手機或電玩的依賴,需要設定清晰、合理且可執行的規則,並堅持一致性。例如,規定每天使用時間、在特定區域(如客廳)使用、睡前一小時禁用等。更重要的是,為孩子提供更多有趣、有益的替代活動,例如戶外運動、閱讀、家庭桌遊或學習新技能,讓他們的注意力有其他健康的出口。同時,父母也應以身作則,減少對螢幕的依賴。

當親子間產生巨大衝突時,我該怎麼辦?

當親子衝突升溫至難以控制時,首要步驟是「暫停」並讓雙方都冷靜下來。可以各自回到房間,給彼此一些時間緩衝情緒。待情緒平復後,再選擇一個合適的時間、以平靜的語氣重新開啟對話。此時,專注於解決問題而非互相指責,嘗試共同尋找雙方都能接受的解決方案。如果衝突頻繁或難以自行解決,尋求專業的家庭諮詢師協助,可能是個明智的選擇。

如果我感覺自己不是個好父母,我該怎麼辦?

所有父母都會有自我懷疑的時刻,這是正常的。請記住,沒有完美的父母,只有不斷學習和成長的父母。當你感到無助時,首先肯定自己的努力,因為你正在為孩子付出。然後,嘗試尋找支持系統,例如和伴侶、親友、其他父母交流,或尋求專業育兒資源。重要的是,保持開放的心態學習新知識,並允許自己犯錯,從中成長。你的不完美,也教會了孩子包容與成長。

與子女相處是一門沒有標準答案的藝術,它充滿挑戰,但也充滿了愛的驚喜與共同成長的喜悅。這條路上,會有歡聲笑語,也會有爭吵與淚水。但請記住,耐心、理解、溝通與無條件的愛,是建立和諧親子關係的四大基石。 願每一位父母都能在與子女相處的旅途中,享受這份獨一無二的親密連結,共同創造一個充滿愛與支持的家庭環境。