大陸會地震嗎:深入解析中國大陸地震帶與防災

大陸會地震嗎? 這是一個許多人對於中國大陸地理與地質活動常有的疑問。答案是肯定的,而且頻率相當高。中國大陸地處全球兩大地震帶——環太平洋地震帶和歐亞地震帶的交會處,其複雜的板塊構造運動造就了頻繁且有時極具破壞性的地震活動。

Table of Contents

中國大陸地震的根本原因:板塊構造的活躍區

要理解中國大陸為何地震頻繁,必須從地球的板塊構造理論說起。中國大陸位於多個主要構造板塊的交界或內部受力區:

- 印度洋板塊與歐亞板塊的碰撞: 這是造成中國大陸西南部和青藏高原地震活動頻繁的最主要原因。印度洋板塊持續向北擠壓歐亞板塊,導致青藏高原隆升,並在其周邊及內部形成大量的斷層和構造活動。

- 太平洋板塊的俯衝: 太平洋板塊向西俯衝至歐亞板塊下方,影響了中國大陸的東部沿海地區及東北地區,使得這些區域也存在一定的地震風險。

- 菲律賓海板塊的影響: 菲律賓海板塊向西北方向運動,對中國大陸東南沿海地區,特別是台灣地區,產生顯著的構造影響。

這些板塊間的相互作用,導致地殼內部應力不斷積聚。當應力超過地殼岩石的承受極限時,岩石就會破裂並釋放能量,從而引發地震。因此,中國大陸的地震活動是全球地殼運動的必然結果。

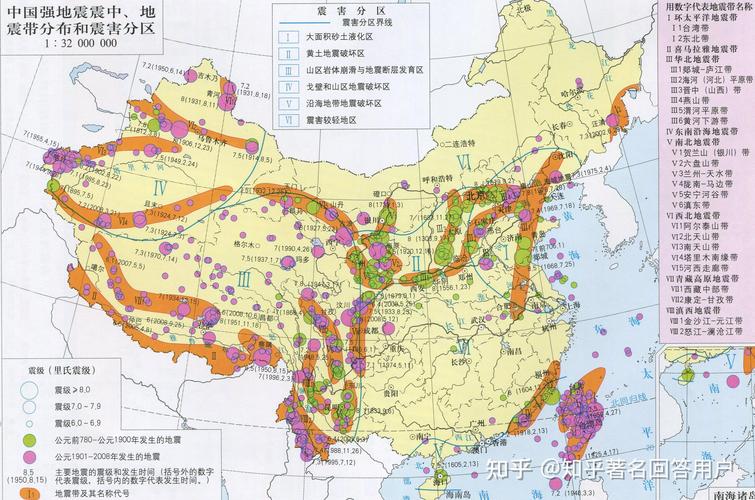

中國大陸的主要地震帶分佈

根據長期觀測和歷史地震數據,中國大陸的地震活動呈現出明顯的區域分佈特徵,主要集中在以下幾個地震帶:

1. 青藏高原及周邊地區地震帶

這是中國大陸乃至全球地震活動最活躍、地震頻率最高、震級最大的區域之一。它位於印度洋板塊與歐亞板塊的碰撞前緣和後緣,地殼厚度大、構造複雜。

- 涉及省份: 西藏、青海、新疆、甘肅西部、四川西部、雲南西北部。

- 特點: 地震活動頻繁,多為淺源地震,偶爾發生極具破壞力的強震,如歷史上的昆崙山口西地震(2001年,M8.1)。

2. 西南地區地震帶

此地震帶主要指四川、雲南、貴州以及鄰近的重慶等地。它受青藏高原隆升的遠場應力影響,斷層系統錯綜複雜。

- 涉及省份: 四川、雲南、貴州、重慶。

- 特點: 構造複雜,多條活動斷層交織,歷史上曾發生多次造成重大傷亡的強烈地震,例如2008年四川汶川地震(M8.0)和2013年四川雅安地震(M7.0)。

3. 華北地區地震帶

儘管位於板塊內部,華北地區的地震活動仍然相對頻繁。其原因在於地殼下方存在活躍的岩漿活動和深部斷裂帶。

- 涉及省份: 北京、天津、河北、河南、山東、山西、內蒙古中部、遼寧。

- 特點: 地震頻率雖不如西部,但因人口稠密、經濟發達,一旦發生強震,影響極為巨大。1976年河北唐山地震(M7.8)是近代中國大陸造成傷亡最慘重的地震。

4. 東南沿海及台灣地區地震帶

這一區域受到太平洋板塊和菲律賓海板塊的雙重影響,構造運動活躍。

- 涉及省份/地區: 台灣、福建、廣東、浙江、海南。

- 特點: 台灣是中國地震活動最頻繁的地區,強震多發;大陸東南沿海地區也有一定程度的地震風險,尤其是一些海域斷層。

5. 西北地區地震帶

包括新疆、甘肅、寧夏等地,是中國西北部重要的地震活動區。這裡受青藏高原北緣擠壓和天山構造帶的影響。

- 涉及省份: 新疆、甘肅、寧夏。

- 特點: 地震頻率較高,部分地區曾發生過大地震,但因人口相對稀疏,影響範圍通常較小。

歷史上的重大地震事件與警示

中國大陸歷史上曾發生過無數次大地震,其中一些對社會和經濟產生了深遠影響,也為現代地震研究和防災工作提供了寶貴的經驗和教訓:

「每一次大地震,都是對人類生存智慧和科技水平的嚴峻考驗,也提醒著我們必須與自然力量共存,並不斷學習如何將災害風險降至最低。」

- 1976年河北唐山地震 (M7.8): 這場發生在人口稠密地區的淺源地震造成了超過24萬人死亡,數十萬人受傷,是20世紀全球傷亡最慘重的地震之一。它深刻地警示了城市抗震能力和應急響應的重要性。

- 2008年四川汶川地震 (M8.0): 這是新中國成立以來破壞力最大、涉及範圍最廣、救援難度最大的地震。造成近7萬人死亡,1.8萬人失蹤,37萬餘人受傷。它不僅喚醒了全民的防災意識,也極大地推動了中國的地震預警系統建設和建築抗震標準的提升。

- 2010年青海玉樹地震 (M6.9): 發生在青藏高原高寒地區,造成約2700人遇難。儘管震級相對較小,但因震源淺、當地建築抗震能力較差而造成嚴重後果。

中國大陸的地震監測與預警體系

面對頻繁的地震活動,中國大陸已建立起一套龐大且不斷完善的地震監測、預警和研究體系:

- 地震台網建設: 中國地震局在全國範圍內佈設了密集的地震觀測台網,包括數字地震台、強震台、GPS觀測站等,可以實時監測地殼活動、記錄地震波形。

- 地震預警系統: 尤其在汶川地震後,中國大陸大力發展地震預警系統。其原理是利用地震波傳播速度差,在破壞性S波到達前,搶在幾秒到幾十秒的時間內發出警報。雖然時間短暫,但對於遠離震中的地區,這足以為人員疏散、啟動應急設備提供寶貴時間。目前,許多大城市已具備一定程度的預警能力。

- 建築抗震標準: 持續提高建築物的抗震設防標準,特別是對於學校、醫院等公共設施和生命線工程,要求更高的抗震等級。

- 地震科學研究: 投入大量資源進行地震機理、地震預測(雖然仍是世界性難題)、地震災害評估等方面的研究,以期更好地認識地震、應對地震。

- 防災宣傳與演練: 透過多種管道向民眾普及地震科學知識和應急避險技能,定期組織地震應急演練,提高全民防災意識和自救互救能力。

地震災害的影響與防災意識的重要性

地震造成的危害不僅僅是房屋倒塌和人員傷亡,其後續影響可能更為廣泛和深遠:

- 次生災害: 強震可能引發山體滑坡、土石流、堰塞湖、地面沉降、液化等,對基礎設施和居民生命財產造成二次損害。

- 基礎設施破壞: 道路、橋樑、水電氣管網、通訊設施等的損毀會導致城市功能癱瘓,阻礙救援工作。

- 心理創傷: 經歷地震的民眾可能長期遭受心理陰影和創傷。

- 經濟損失: 巨大的財產損失和重建費用,對受災地區乃至國家經濟造成沉重打擊。

因此,提升全民的防災意識和應急能力至關重要。唯有防患於未然,才能在災害來臨時最大限度地減少損失。

面對地震,我們能做什麼?個人與社區的防災準備

雖然我們無法阻止地震的發生,但可以透過充分的準備來降低其帶來的風險。

1. 家庭防災包的準備

每個家庭都應準備一個應急防災包,並放置在易於取用的地方。包內物品應至少包含:

- 飲用水和乾糧(至少3天份量)

- 急救用品和常用藥物

- 手電筒、哨子、電池、行動電源

- 個人身份證明、重要文件影本

- 現金、地圖、收音機

- 保暖毯、衣物、簡易雨具

2. 地震應變三步驟:趴下、掩護、穩住 (Drop, Cover, Hold On)

這是地震發生時最核心的自救原則:

- 趴下 (Drop): 立即趴到地上,降低重心。

- 掩護 (Cover): 尋找堅固的桌子或其他傢俱下躲避,保護頭部和頸部。如果沒有,則用手臂保護頭部。

- 穩住 (Hold On): 緊緊抓住你躲避的物體,直到搖晃停止。

如果在戶外,應遠離建築物、電線桿、樹木等可能倒塌的危險物。

3. 建築物的抗震性與加固

檢查房屋的抗震性能,必要時進行加固。固定大型傢俱,避免其傾倒造成傷害。

4. 社區與學校的防災演練

積極參與社區或學校組織的地震防災演練,熟悉疏散路線和應急集合點,學習基本的急救知識。

結論:與地震共存的智慧

大陸會地震嗎?答案是肯定的,且未來仍將持續頻繁。中國大陸複雜的地質構造決定了其作為全球地震活動熱點地區的地位。然而,隨著科技的進步和防災意識的提高,我們正逐步從被動的災害受害者轉變為積極的應對者。

認識地震的成因和分佈,了解歷史上的教訓,並積極參與到防災準備中,是每一個居住在地震活躍區的人都應具備的素養。只有當科學研究、工程建設和全民意識三者並進時,我們才能最大限度地降低地震帶來的風險,學會與這股不可抗拒的自然力量智慧共存。

常見問題 (FAQ)

為何中國大陸地震頻繁?

中國大陸位於多個板塊的交界或受力區,包括印度洋板塊、歐亞板塊和太平洋板塊的相互作用。特別是印度洋板塊對歐亞板塊的持續擠壓,導致地殼應力高度集中,從而頻繁引發地震。

中國大陸的地震預警系統有效嗎?

中國大陸已投入大量資源建設地震預警系統,並已在部分地區投入使用。該系統可以在地震波到達城市前數秒至數十秒發出警報,為人員疏散、緊急斷氣斷電等爭取寶貴時間。雖然預警時間有限,但對於減少人員傷亡和次生災害具有顯著效果。

如何在中國大陸查詢實時地震資訊?

您可透過中國地震局的官方網站(www.cea.gov.cn)、官方手機應用程式,或部分主流新聞媒體及天氣預報應用程式的地震專區,查詢到最新的地震發生時間、地點、震級等詳細資訊。

在中國大陸遇到地震該如何應變?

無論在室內或室外,應遵守「趴下、掩護、穩住」的基本原則。在室內應立即躲到堅固傢俱下,保護頭部;在室外應遠離建築物、電線桿和樹木等危險物。地震停止後,應有序撤離到安全開闊地帶,並關注官方發布的指引。

為何華北地區也有強震風險,而不是只有西南部?

華北地區雖然不在主要板塊邊界上,但其地殼內部存在多條深大斷裂帶,受太平洋板塊俯衝和青藏高原隆升的遠場應力共同影響,導致地殼應力累積。歷史上,華北地區曾發生過如唐山地震這樣破壞力巨大的淺源地震,顯示其內部斷層活動具備發生強震的潛力。