總統制有質詢嗎:深入探討總統制下的行政與立法互動與監督機制

您是否曾經好奇,在總統制國家,立法委員能否像台灣一樣,直接向行政首長或各部會首長進行「質詢」呢?這個問題的答案可能與您想像的不同。簡短的答案是:不完全是,或者說,以台灣語境中的「質詢」形式,在典型的總統制國家並不存在。本文將深入探討總統制的核心運作原則,並詳細解析其立法與行政部門之間的互動與監督機制,讓您徹底理解「總統制有質詢嗎」這個問題背後的憲政邏輯。

Table of Contents

什麼是「質詢」?釐清其核心概念

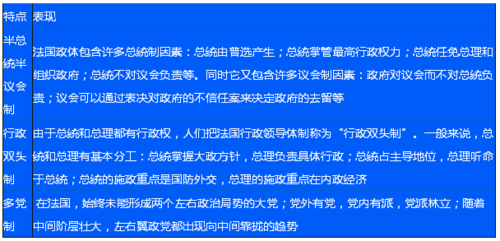

首先,我們必須明確「質詢」這個詞在台灣憲政體制下的意義。在中華民國(台灣)的憲政體制中,所謂的「質詢」(Interpellation),是立法委員對行政院院長及各部會首長所提出,要求其對施政方針、政策內容或具體事項進行說明、解釋及接受質問的權利。這種制度設計,主要根植於內閣制或雙首長制(半總統制)的精神,強調行政部門對立法部門的「政治責任」與「問責」(Accountability)。

- 口頭質詢: 立法委員在立法院會中直接向行政首長提問,並要求即時答覆。

- 書面質詢: 立法委員提出書面問題,行政部門需在規定時間內書面答覆。

- 問責性: 質詢不僅是提問,更是一種監督行政部門,甚至可能影響行政首長去留的機制(例如不信任案的醞釀)。

這種「質詢」制度,體現了行政部門向立法部門負責的原則,也是許多內閣制國家(如英國、日本)或半總統制國家(如法國、台灣)的重要特徵。

總統制的核心特徵:權力分立與制衡

要理解總統制為何沒有台灣式的「質詢」,就必須先了解總統制(Presidential System)的核心特徵。以美國為典型的總統制,其設計理念奠基於「嚴格的權力分立」(Strict Separation of Powers)原則。

總統制的幾個關鍵特點:

-

獨立的行政與立法部門:

總統由人民直接或間接選舉產生,而非由國會選出,並對國會不負政治責任。總統及其內閣成員(由總統任命)的任期是固定的,國會不能透過不信任投票等方式使其下台(除非涉及彈劾)。同樣,總統也不能解散國會。

-

固定任期:

總統和國會議員的任期都是固定的,不會因為彼此間的政治衝突而提前結束任期。

-

「制衡」而非「負責」:

總統制的邏輯不是行政部門對立法部門「負責」,而是兩個獨立的部門之間透過一套「制衡」(Checks and Balances)機制,相互監督與牽制,以防止任何一方權力過大。

正是因為這種獨立且固定任期的設計,總統制國家不存在行政首長需要定期接受立法機關「質詢」以回答其施政問題並可能因此下台的制度。

重要區別: 內閣制或半總統制下的「質詢」,核心是行政對立法的政治責任;總統制下的「監督」,核心是各部門間的權力制衡。

總統制下,立法機關如何監督行政機關?

雖然總統制沒有「質詢」制度,這絕不代表立法機關無法監督行政部門。事實上,在總統制下,國會擁有非常強大的監督權力,只是其形式與台灣的「質詢」大相徑庭。以下是美國等典型總統制國家,國會監督行政部門的主要機制:

國會聽證會(Congressional Hearings)

這是總統制國家國會最主要的監督方式之一。國會各委員會(如參議院外交委員會、眾議院撥款委員會等)會定期或不定期舉行聽證會,邀請行政部門官員(包括部長、局長、甚至總統顧問)前來作證,就特定政策、預算執行、危機處理等議題進行說明並回答質詢。這些聽證會通常是公開的,有證人宣誓、紀錄、甚至傳票權。

- 目的: 蒐集資訊、審查政策、調查弊端、評估政府運作、教育公眾。

- 形式: 官員(或專家)在國會議員面前宣誓作證,議員提出問題,官員必須如實回答。

- 效力: 雖然官員不會因為在聽證會上的表現而直接被免職,但聽證會的結論和公開資訊可能導致輿論壓力、立法修正、乃至後續的調查甚至彈劾程序。

委員會審查與法案制定(Committee Review and Legislation)

國會擁有法律制定權和修改權。行政部門的施政計畫往往需要透過立法來支持,例如新的政策需要預算支持,或新的監管措施需要法律依據。國會各委員會在審查相關法案時,會對行政部門的提議進行詳細的審核,並可能提出修改意見,甚至拒絕通過。這迫使行政部門必須與國會協商,以獲得支持。

人事任命的同意權(Confirmation Power)

在美國,總統任命的許多重要職位,包括內閣成員、聯邦法官、駐外大使、甚至一些高階軍官,都需要經過參議院的「同意與建議」(Advice and Consent)。參議院會對被提名人進行背景調查、舉行聽證會,並投票決定是否批准。這賦予了國會對行政部門關鍵人事配置的巨大影響力。

調查權與彈劾權(Investigative and Impeachment Powers)

國會擁有廣泛的調查權,可以針對行政部門的任何涉嫌違法、瀆職或濫權行為進行調查。在嚴重的情況下,如果總統或其他高級行政官員被認為犯有「叛國、賄賂或其他重罪及輕罪」(Treason, Bribery, or other high Crimes and Misdemeanors),國會可以啟動彈劾程序。

- 眾議院彈劾(Impeachment): 眾議院負責對涉案官員提出彈劾案(相當於起訴),需要簡單多數通過。

- 參議院審判(Trial): 彈劾案通過後,由參議院作為法庭進行審判,需要三分之二多數通過才能將官員定罪並罷免。

彈劾權是國會對總統及其他行政官員最嚴厲的制裁,雖然不常使用,但其存在本身就是一種強大的制衡力量。

預算審議權(Power of the Purse)

國會掌握著政府的「錢袋子」。所有政府開支和稅收都需要經過國會的批准。行政部門提出的年度預算案必須經過國會的審議和批准。國會可以削減或增加某些項目的預算,甚至拒絕為某些行政計畫撥款,這使得行政部門在財政上必須受制於國會。

否決權的制衡(Veto Override)

雖然總統擁有對國會通過法案的否決權,但國會也有推翻總統否決的權力。如果國會兩院都以三分之二的多數票重新通過被總統否決的法案,該法案仍將成為法律。這是一種立法部門對行政部門否決權的反制機制。

其他非正式互動

除了上述正式機制外,總統與國會之間還存在大量的非正式互動,例如:

- 總統定期與國會領袖會面,進行協商與遊說。

- 行政部門官員與國會議員及其幕僚保持密切聯繫,解釋政策、爭取支持。

- 政黨內部的協調與壓力。

為何「質詢」在總統制中不適用?

總結來說,總統制之所以沒有台灣式的「質詢」,核心原因在於其憲政設計上的根本差異:

- 權力分立的嚴格性: 總統與國會各自擁有獨立的民意基礎和固定任期,彼此不互信賴、不互解散。行政部門對立法部門不負政治上的「連帶責任」。

- 問責機制的差異: 在總統制下,總統直接向選民負責,其問責機制主要是透過定期選舉和極端情況下的彈劾。而內閣制或半總統制下,行政首長則需定期向國會報告並接受質詢,因為國會代表民意,且行政部門的存續可能依賴國會信任。

- 監督形式的演化: 總統制下的監督,更多是透過法律程序、調查權、預算控制和人事審查等形式進行,而非直接在議會殿堂上的口頭「問答」。這使得行政與立法之間的互動更偏向於法律層面和制度性制衡,而非政治辯論式的問責。

重點: 總統制並非缺乏監督,而是採用了與內閣制或半總統制截然不同的監督形式和邏輯。

結論:理解制度差異,洞察政治運作

當我們問及「總統制有質詢嗎」時,我們必須意識到,這個問題本身帶有台灣憲政語境的預設。答案是:如果將「質詢」定義為台灣立法院對行政院的問責機制,那麼總統制國家並沒有這樣的制度。然而,這並不意味著總統制下的行政部門可以為所欲為、不受監督。

相反,總統制國家如美國,透過其獨特的權力分立與制衡機制,如國會聽證會、預算審議、人事同意權、調查權與彈劾權等,建構了一套同樣強大且有效,但形式不同的監督體系。這些機制確保了行政權在運作中能受到立法權的有效制約,防止權力濫用,維護憲政民主的平衡。

因此,理解不同憲政體制下的運作邏輯與監督方式,是認識國際政治和比較政府的重要一步。它幫助我們跳脫自身的制度框架,更全面地評估各國政治體系的優劣與挑戰。

常見問題 (FAQ)

為何總統制下沒有像台灣的「質詢」制度?

主要原因在於總統制的核心理念是「權力分立」。總統由人民獨立選出,並擁有固定任期,對國會不負政治責任,國會也不能透過不信任投票等方式使總統或其內閣下台。台灣的質詢制度則根植於行政部門對立法部門負責的原則,與總統制的分權邏輯不同。

如何總統制國家國會是如何監督總統與行政部門的?

總統制國會透過多種強大機制進行監督,包括:定期舉行國會聽證會要求官員作證、審議與批准政府預算、行使人事任命同意權(參議院)、對行政部門進行廣泛調查、以及最嚴厲的彈劾權。這些機制形成了複雜而有效的「制衡」體系。

總統制下的監督機制,其主要目標是什麼?

總統制下國會監督的主要目標是確保行政權受到有效制約,防止權力濫用,保障公民權利,以及確保政府施政符合法律規定和公共利益。其核心是維持行政與立法之間的權力平衡,而非政治問責。

為何「國會聽證會」與台灣的「質詢」有所不同?

國會聽證會通常是針對特定議題或法案,邀請相關官員、專家或利害關係人前來提供資訊、接受質詢並作證。其目的更多是蒐集資料、審查政策或進行調查,證人通常在宣誓下作證。而台灣的「質詢」更強調立法委員對行政首長的施政問責,有較強的政治攻防和要求即時答覆的性質,且可能直接影響行政首長的去留(如不信任案)。

為何在總統制國家,總統無法解散國會,國會也無法直接倒閣?

這是總統制「權力分立」和「固定任期」原則的直接體現。總統和國會各自擁有獨立的民意基礎和明確的任期,彼此之間沒有相互解散或罷免的權力(彈劾是一種法律程序,而非政治上的倒閣)。這種設計旨在保障行政與立法部門的穩定性與獨立性,避免因政治僵局而頻繁改組。