地震是釋放能量嗎:深入解析板塊運動與地震能量

Table of Contents

地震是釋放能量嗎:深入解析板塊運動與地震能量

是的,地震毫無疑問是地球內部積累的巨大能量瞬間釋放的現象。 這不僅是地震的核心定義,更是理解所有地震相關活動的關鍵。從微小的地鳴到毀滅性的強震,每一次的地球震動,都伴隨著其內部壓力與應力的釋放。這篇文章將深入探討地震能量的來源、釋放機制、測量方式,以及這項自然現象對地球與人類社會的深遠意義。

什麼是地震?理解能量釋放的起點

在探討能量釋放之前,我們首先需要明確「地震」的本質。簡單來說,地震是地球表面或內部因為地殼快速移動或破裂而引起的震動。這種震動是地球地質活動的自然結果,尤其與地球表面的巨大岩石板塊——「板塊」的相互作用密切相關。

地震是地球內部積累的彈性應變能,沿著斷層面快速破裂並向外傳播地震波的過程。

每一次的地震,無論大小,都是地球內部能量循環和平衡的一部分。沒有這些能量的釋放,地殼的壓力將會不斷積累,最終可能導致更為劇烈且不可預測的變動。

地震能量的來源:板塊構造與斷層積累

地球並非一個靜止的固體球體。其外層是由多個巨大且不斷緩慢移動的板塊組成。這些板塊在地球內部高溫高壓的軟流圈上漂浮移動,彼此之間會發生碰撞、分離、或擦身而過。在板塊邊界處,或甚至板塊內部較為脆弱的區域,會形成所謂的「斷層」。

地殼的運動與壓力累積

當兩個板塊在斷層處相互作用時,由於摩擦力與板塊本身的不規則性,它們並不能順暢地滑動。相反地,運動的驅動力會使岩石持續變形,產生巨大的壓力,這種壓力被岩石以彈性形式儲存起來,類似於拉緊的橡皮筋。這個過程被稱為「應變累積」。隨著時間的推移,這種「彈性應變能」會不斷積累,直到超過岩石所能承受的極限。

什麼是彈性應變能?

彈性應變能(Elastic Strain Energy)是儲存在物質內部,當物質受力發生形變但仍保持彈性範圍內時所積累的能量。想像一下你彎曲一根尺,尺子彎曲的程度越大,它裡面積累的能量就越多。一旦你鬆手,尺子會彈回原狀,釋放出積累的能量。地球地殼中的岩石也是如此,在板塊運動的長期擠壓、拉伸或剪切下,它們逐漸彎曲、變形,將巨大的地質力量轉化為潛在的彈性應變能。

能量如何釋放?地震波的產生

當地殼中積累的彈性應變能達到岩石的破裂強度時,原本被鎖定的斷層面會突然錯動,發生快速且劇烈的破裂。這個瞬間的破裂點就是地震的「震源」。從震源開始,積累的能量以兩種主要形式被釋放出來:

斷層的破裂與能量釋放

斷層在極短的時間內錯動數公分到數公尺不等,這種突發性的位移將其周圍岩石的應力瞬間卸載。被釋放的彈性應變能大部分轉化為熱能、岩石的破碎,以及最重要的——地震波。

地震波的種類與傳播

地震波是地震能量以波動形式向外傳播的媒介,它們穿透地球內部並到達地表,造成我們感受到的震動。主要分為以下幾種:

-

縱波(P波,Primary Wave)

P波是傳播速度最快的地震波,因此它們最先到達地震測站。P波是一種壓縮波,類似於聲波,它通過物質的壓縮和膨脹來傳播能量,使岩石粒子沿著波的傳播方向前後震動。P波能夠穿透固體、液體和氣體。

-

橫波(S波,Secondary Wave)

S波的傳播速度比P波慢。它是一種剪切波,使岩石粒子垂直於波的傳播方向左右或上下震動。S波不能穿透液體(如地球的外核)或氣體。在地震發生時,P波的到來會引起初步的輕微震動,隨後S波的到達會帶來更為劇烈的搖晃。

-

表面波(Surface Wave)

表面波是沿著地球表面傳播的地震波,速度最慢但振幅最大,因此常常是造成最大破壞的元兇。表面波又可細分為洛夫波(Love wave)和雷利波(Rayleigh wave),它們的傳播方式複雜,會使地面發生水平搖擺或滾動。

這些地震波承載著從震源釋放的巨大能量,向四面八方傳播,當它們到達地表時,便會引起我們所感受到的地面搖晃、建築物損壞,甚至山崩、海嘯等災害。

地震能量的測量與規模

為了量化地震所釋放的能量,科學家們發展了不同的地震規模(Magnitude)衡量標準。

芮氏規模與矩震級

過去最廣為人知的是芮氏規模(Richter Magnitude Scale),它基於地震儀記錄到的地震波最大振幅來計算。然而,芮氏規模在衡量大型地震時會出現飽和現象,即對於非常大的地震,其數值可能無法準確反映真實釋放的能量。

因此,現代地震學更常使用矩震級(Moment Magnitude Scale, Mw)來衡量地震。矩震級是基於地震矩(Seismic Moment)計算的,地震矩考慮了斷層破裂的面積、位移量以及岩石的剛性,因此它能更準確地反映地震釋放的總能量,尤其對於大型地震而言。

能量與規模的關係

無論是芮氏規模還是矩震級,它們都是對數尺度。這意味著規模每增加一個單位,所釋放的能量並非線性增加,而是呈現指數級增長。例如:

- 規模每增加1.0,所釋放的能量大約是前者的32倍。

- 規模每增加2.0,所釋放的能量大約是前者的1000倍(32 x 32 ≈ 1024)。

這也解釋了為什麼規模僅僅增加一點點的地震,卻可能造成截然不同的破壞力。一次規模8.0的地震所釋放的能量,可能相當於數十甚至數百次規模7.0地震的總和。

地震能量釋放的意義與影響

理解地震是能量釋放的過程,對於我們認識地球和應對災害至關重要。

自然現象的必然性

地震是地球內部能量釋放的必然結果,是地球板塊構造活動的表現形式。這種能量釋放是地質演化的關鍵部分,有助於維持地球內部的熱力平衡。我們無法阻止地震的發生,但可以通過了解其原理來減少其帶來的災害。

對人類社會的挑戰

雖然能量釋放是自然的,但其對人類社會的影響卻是巨大的。突如其來的地震震動可能導致:

- 建築物倒塌: 不符合防震規範的建築物特別容易受損。

- 基礎設施損壞: 道路、橋樑、水電管線、通訊設施等可能中斷。

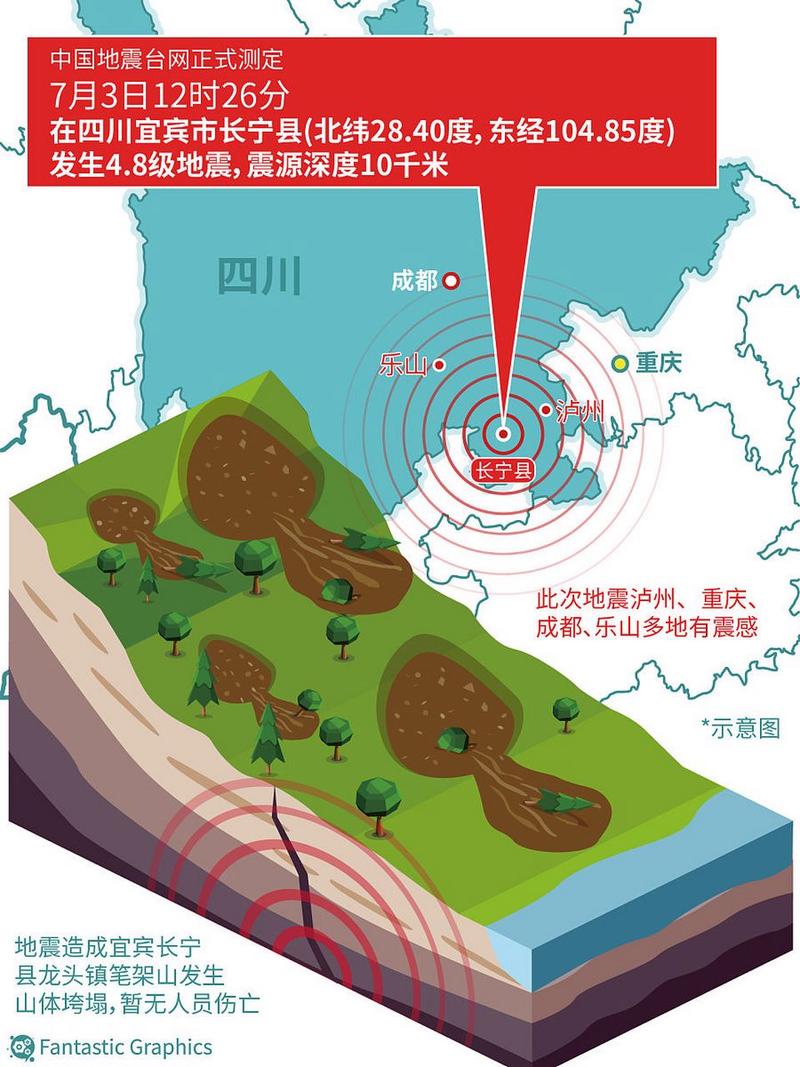

- 地質災害: 誘發山崩、落石、土壤液化等次生災害。

- 海嘯: 若震源位於海底且規模足夠大,可能引發毀滅性海嘯。

- 生命財產損失: 最直接且嚴重的後果。

因此,科學家們不斷研究地震能量的積累與釋放機制,以期能更準確地評估地震風險,改進建築抗震設計,並提升地震預警系統的效率,從而最大限度地保護生命財產安全。

地震能量釋放與餘震

一次主震釋放了巨大的能量,但通常不會一次性將所有的應力完全卸載。斷層面上剩餘的應力分佈會重新調整,並可能在主震之後發生一系列較小的地震,這些被稱為餘震(Aftershocks)。

餘震的發生頻率和規模通常會隨著時間的推移而逐漸減小。它們是主震後斷層系統趨於穩定、殘餘能量持續釋放的過程。雖然餘震的規模通常小於主震,但對於已經受損的建築物來說,即使是較小的餘震也可能造成進一步的破壞,甚至導致倒塌。這也提醒了我們,在主震過後,仍需保持高度警惕。

結論

總而言之,地震的確是地球內部巨大能量的釋放。 這種能量以彈性應變能的形式長期積累於地殼岩石中,當積累到極限時,會沿著斷層面快速破裂,並以地震波的形式向外傳播,最終造成地表的震動。理解這一過程對於我們認識地球的動態、評估地震災害風險以及制定防震減災策略都具有基礎且深遠的意義。我們無法阻止大自然的進程,但我們可以透過科學知識,學習與地震共存,並做好充分的準備來應對挑戰。

常見問題(FAQ)

如何知道地震釋放了多少能量?

科學家主要透過「矩震級(Moment Magnitude Scale, Mw)」來衡量地震所釋放的總能量。矩震級是基於斷層破裂面積、位移量及岩石剛性來計算的,能夠更精準地反映大型地震的能量釋放,與芮氏規模不同,它不會出現飽和現象。

為何有些地震會造成大規模破壞,有些則不會?

地震造成的破壞程度不僅與釋放的能量(規模)有關,還受到多種因素影響。包括震源深度(越淺破壞越大)、震央與人口密集區的距離、地質條件(例如土壤液化潛勢)、建築物的抗震能力,以及地震波傳播的方向和特性等。即使是相同規模的地震,這些因素的差異也會導致截然不同的破壞結果。

地震的能量釋放與火山活動有關嗎?

在某些特定的地質環境下,地震與火山活動確實存在關聯,因為兩者都與板塊構造活動和地球內部的熱能有關。例如,在板塊張裂或隱沒帶,岩漿活動可能引發斷層錯動產生地震,而大規模地震也可能改變地殼應力,影響岩漿庫的穩定性,進而觸發火山噴發。但並非所有地震都與火山直接相關。

為何地震會產生餘震?

餘震是主震後斷層系統繼續調整和釋放殘餘應力的結果。當主震發生時,斷層面上的主要應力被釋放,但周圍區域的應力分佈會隨之改變,導致一些局部區域的應力升高,進而引發一系列較小規模的地震,直到該區域的地殼應力達到新的平衡狀態。

如何理解地震能量釋放對地球的影響?

地震能量的釋放是地球板塊構造活動的必然結果,是地球內部能量循環和平衡的重要機制。它有助於維持地殼的應力平衡,避免應力無限期積累。從長遠來看,這也是地貌塑造、山脈形成和海洋盆地演化的驅動力之一。對人類而言,理解這項過程是我們做好防災準備、降低地震災害風險的基礎。