什麼節日要拜祖先 – 台灣傳統祭祖日期與意義全解析

Table of Contents

台灣家庭必讀:什麼節日要拜祖先?深入解析傳統祭祖日期與文化意義

在台灣,慎終追遠、飲水思源是深植人心的傳統美德。對祖先的緬懷與感恩,不僅是家族血脈的連結,更是凝聚家庭情感的重要方式。然而,許多人對於「什麼節日要拜祖先」總有些疑問,不確定具體日期與背後意義。本文將為您詳細梳理台灣社會常見的祭祖節日,帶您深入了解每一個節慶的祭拜時間、準備重點與文化內涵,讓您輕鬆掌握祭祖禮儀,傳承這份珍貴的文化遺產。

台灣家庭主要祭祖節日詳解

台灣的祭祖習俗多依循農曆,並與二十四節氣、傳統節慶緊密結合。以下列出常見且重要的祭祖節日:

農曆新年(過年):家族團圓與感恩的起點

農曆新年是台灣人最重要的節日,也是祭祖活動的重中之重。透過祭拜祖先,感謝祖先一年來的庇佑,並邀請祖先與子孫一同圍爐,共享新年的喜悅。

- 除夕(農曆十二月三十日或廿九日):一年中最重要的祭祖時刻。家家戶戶會在除夕下午或傍晚進行「辭年」或「圍爐」前的祭祖,感謝祖先一年的庇佑,並準備豐盛的年夜飯與祖先共享,象徵家族團圓、圓滿。

- 大年初一(農曆正月初一):部分家庭會在年初一上午再次祭拜祖先,稟告新年的到來,祈求祖先繼續庇佑闔家平安、萬事如意。

元宵節(農曆正月十五日):年節的句點與再敬

元宵節象徵著農曆新年的結束,也是傳統年節活動的最後高潮。部分家庭在元宵節仍會祭拜祖先,特別是家中有「新亡」的,會準備元宵(湯圓)祭拜,稟告年節圓滿,並感謝祖先的護佑。

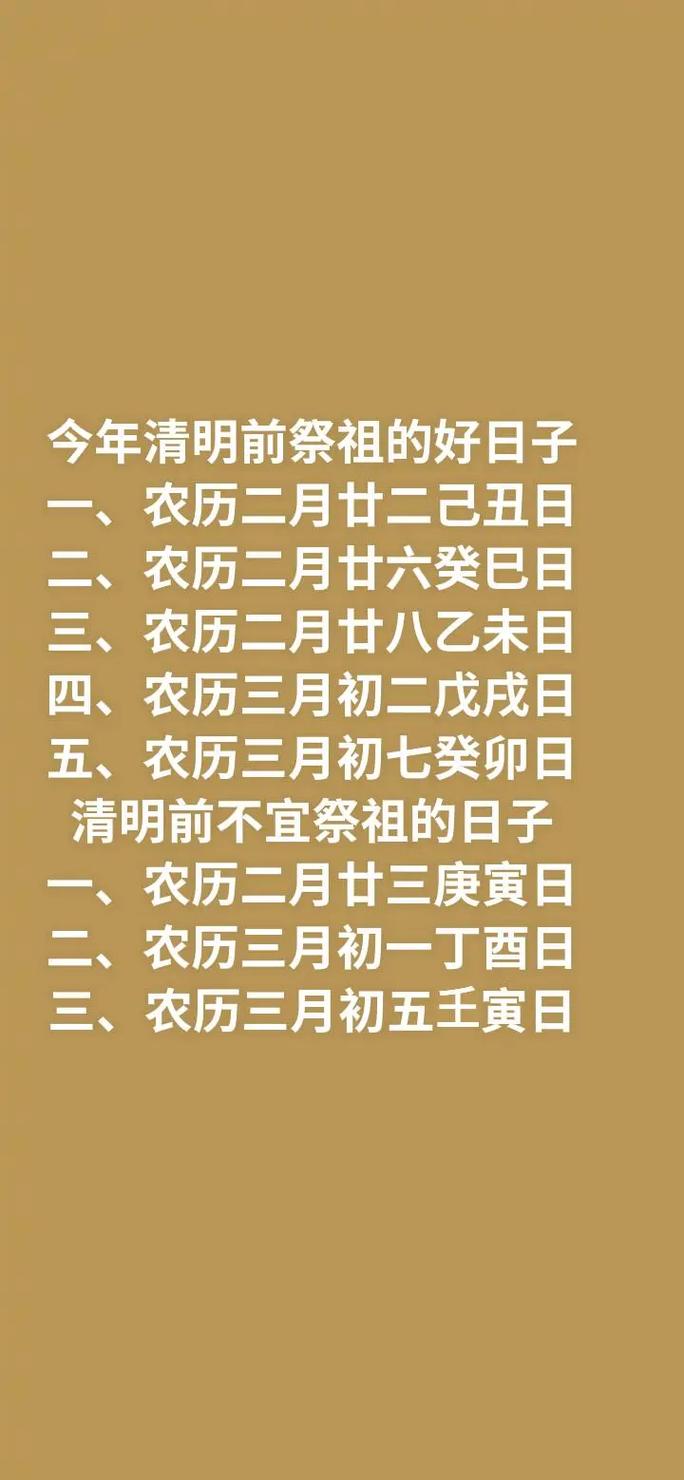

清明節(國曆四月四日或五日):慎終追遠的傳統掃墓日

清明節是台灣祭祖最廣為人知的節日,又稱掃墓節。此節日強調對逝去親人的追思與對祖先的感恩,是子孫表達孝道的重要時刻。

- 時間:通常在清明節當天或前後十天,依家族習慣或農民曆擇吉日進行。

- 意義與活動:主要活動是「掃墓」,子孫會到祖先墳墓或靈骨塔進行清潔、修整,並準備供品、焚香燒金,表達緬懷與孝思。這也是家族成員團聚,共同維護祖先安息之地的時刻,傳承家族記憶。

端午節(農曆五月初五):季節性供奉

端午節是夏天的重要節日,雖然主要習俗是划龍舟、吃粽子,但許多家庭也會準備粽子、當季水果等節慶食品祭拜祖先,稟告佳節,與祖先分享時令美食。這也是對祖先的日常敬意之一。

中元節(農曆七月十五日):普度與祭祖的結合

中元節是佛教的盂蘭盆節與道教的地官赦罪日結合而成的節日,民間習俗稱為「七月半」。這個月份被認為是鬼門大開的日子,除了普度無主孤魂(好兄弟)外,在家中祭拜祖先也是重要的一環。

- 意義:感謝祖先的庇佑,並將普度功德迴向給祖先,讓他們在冥府安樂。同時也提醒後代,除了家族祖先,也應對四方孤魂表達慈悲。

- 祭拜方式:通常在家中神明廳或祖先牌位前準備豐盛的供品,焚香、燒金,表達對祖先的敬意。祭拜祖先的供品與普度的供品通常會分開擺放,以示區別。

中秋節(農曆八月十五日):團圓賞月與分享喜悅

中秋節是台灣僅次於農曆新年的重要團圓節日。在月圓人團圓的夜晚,除了與家人共賞明月、品嚐月餅,許多家庭也會將月餅、柚子等供品擺上祖先牌位前,與祖先一同分享節日的喜悅與團圓氛圍,表達對祖先的思念與感謝。

重陽節(農曆九月初九):敬老與登高思親

重陽節有登高、佩茱萸、飲菊花酒的習俗,是傳統的「老人節」。在台灣,此節日亦是敬老尊賢的日子。許多家庭會準備發糕、紅龜粿等供品祭拜祖先,感念祖先的恩澤,並祈求長輩身體康健。此時也是秋收季節,部分家庭會將新收成的作物獻祭祖先,稟告豐收。

冬至(國曆十二月廿一日或廿二日):食湯圓、添歲數

冬至是二十四節氣中重要的節氣之一,俗諺有「冬至大如年」的說法。台灣人習慣在這天吃湯圓,象徵團圓、圓滿,並有「添歲」之意。家家戶戶會煮好湯圓,先敬奉神明與祖先,稟告節令,並感謝祖先保佑闔家平安度過一年。

除了固定節日,還有哪些時間會祭祖?

除了上述的固定節日外,台灣家庭在以下特殊時刻,也會進行祭祖,向祖先稟告重要事項或表達日常敬意:

- 祖先忌日(對年、合爐):在祖先逝世的周年紀念日(忌日),特別是「對年」(逝世滿一年)和「合爐」(將新亡靈位併入祖先牌位,通常在三年後),都會隆重祭拜,以表達對逝去親人的深切緬懷。

- 家族大事:如家中舉辦婚禮、新居落成(入厝)、家族成員誕生、事業開張、升遷等重要喜事時,都會先向祖先稟告,祈求祖先庇佑順利、家族興旺。

- 平日初一、十五(或初二、十六):有些家庭會習慣在農曆每個月的初一、十五(或初二、十六,做生意的家庭通常是初二、十六)簡單祭拜祖先,稟告平安,並點香換水,維持供奉的日常。

為何祭祖在台灣文化中如此重要?

祭祖不僅是一種儀式,更是台灣社會倫理與家庭觀念的體現。它承載著深厚的文化意義:

- 慎終追遠的孝道精神:祭祖的核心價值在於提醒後代子孫不忘本,感念祖先的養育之恩與傳承,這是中華文化中孝道的重要展現。

- 凝聚家族情感與認同:透過共同的祭拜活動,家族成員得以齊聚一堂,增進彼此間的聯繫與歸屬感,強化家族的向心力。

- 傳承文化記憶與歷史:祭祖儀式是口述歷史與家族故事的傳承場域,讓後代了解家族淵源與祖先的奮鬥歷程,將珍貴的文化記憶一代代傳承下去。

- 祈福與庇佑的信念:民間普遍相信祖先在天之靈能夠保佑子孫後代平安、健康、興旺,因此祭祖也帶有祈福的成分。

結語

了解「什麼節日要拜祖先」不僅是掌握一套儀式流程,更是對台灣傳統文化與家族倫理的深刻體認。無論您選擇在哪個節日、用何種方式祭祖,最重要的是那份發自內心的敬意與感恩。透過這些代代相傳的祭祖儀式,我們得以連結過去、現在與未來,讓孝道精神與家族情誼永續流傳。希望這篇文章能幫助您更清楚地認識台灣的祭祖習俗,讓您在祭拜祖先時,心更篤定,情更真摯。

常見問題 (FAQ)

Q1:如何準備祭祖的供品?

A1:祭祖供品通常包含熟食(如三牲或素三牲)、米飯、麵食、當季水果、糕點(如發糕、紅龜粿)、茶酒、金銀紙、香燭等。準備原則是豐盛、潔淨、虔誠,可依家族習慣或節日特性選擇。例如,過年準備年菜,清明準備潤餅,中元準備飯菜,冬至準備湯圓等。

Q2:為何有些節日會「拜祖先」,有些則不會?

A2:主要原因在於節日本身的文化意義與起源。如清明、過年、中元等節日與追思逝者、家族團圓、普度等主題直接相關,因此成為祭祖的主要時機。而其他節日如端午、中秋、冬至等,雖然不以祭祖為核心,但因有時令美食或團圓意義,許多家庭也會順道將這些節慶食物分享給祖先,表達一份心意。

Q3:如果家裡沒有祖先牌位或不方便祭拜,如何追思祖先?

A3:若無祖先牌位或不便在家中祭拜,仍有多種方式表達追思:可選擇前往祖先的墓地、靈骨塔進行祭拜;也可到寺廟或宗教場所參加超度法會、點光明燈或超薦牌位為祖先祈福;或透過緬懷祖先的事蹟、傳承其精神、行善積德,都是一種孝道的體現。心意與誠懇是最重要的。

Q4:年輕一代該如何參與或學習祭祖文化?

A4:年輕一代可主動向家中長輩請教祭祖的流程、意義與家族故事,這不僅是學習文化,更是促進世代交流。可參與準備供品、清潔祖先牌位或墓地等工作,從中了解每項儀式的象徵意義。也可以思考如何將現代元素融入傳統,例如透過整理家族史、建立數位家族相簿等方式,讓祭祖文化以更貼近現代生活的方式傳承下去。