經濟學MR是什麼邊際收益的定義、計算、重要性與在不同市場結構中的應用

Table of Contents

邊際收益(Marginal Revenue, MR)是什麼?核心概念解析

在經濟學領域,特別是微觀經濟學中,「邊際收益(Marginal Revenue, MR)」是一個極其核心且關鍵的概念。它不僅是企業做出生產決策的依據,更是理解市場運作、利潤最大化的基石。當我們探討「經濟學MR是什麼」時,我們實際上是在深入探討企業如何在變動的市場環境中,透過調整產量來追求其利潤最大化的目標。

簡單來說,邊際收益指的是企業每多銷售一單位產品時,所能增加的總收入。這個看似簡單的定義背後,蘊含著複雜的經濟學原理和計算方式,尤其在不同的市場結構下,邊際收益的表現形式也大相徑庭。

本文將詳細闡述邊際收益的定義、計算方法、它在企業決策中的重要性,以及它在不同市場結構下的獨特行為,旨在為讀者提供一個全面且深入的理解。

什麼是邊際收益(MR)?深度定義與基本公式

邊際收益(Marginal Revenue, MR)是當企業的銷售量增加或減少「一單位」時,其總收入(Total Revenue, TR)的變化量。

用更精確的語言描述,它是:

MR = ΔTR / ΔQ

其中:

ΔTR (Delta Total Revenue) 代表總收入的變化量。

ΔQ (Delta Quantity) 代表銷售數量的變化量。

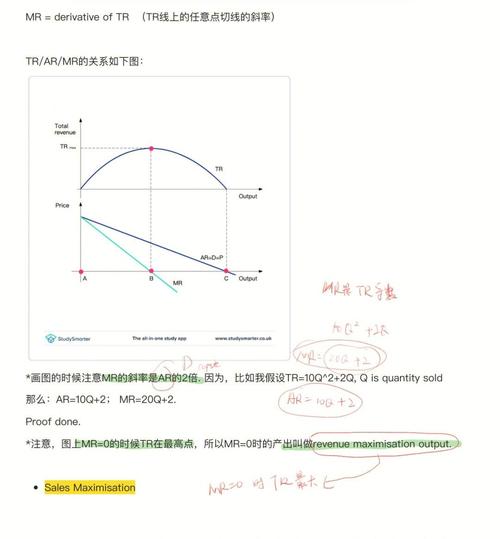

在微積分的層面,對於連續的產量變動,邊際收益可以被定義為總收入函數對銷售數量的導數:

MR = dTR / dQ

這個概念與邊際成本(Marginal Cost, MC)、邊際效用(Marginal Utility, MU)等邊際概念一樣,都強調的是「額外一單位」的變動所帶來的影響,是經濟學分析決策時的核心工具。

為何邊際收益(MR)在企業決策中如此關鍵?

邊際收益之所以在經濟學和商業實踐中佔據舉足輕重的地位,主要是因為它是企業進行利潤最大化決策的核心依據。一家理性的企業,其最終目標是追求利潤的最大化。

1. 利潤最大化原則:MR = MC

企業會持續生產,直到每增加一單位產品所帶來的額外收益(MR)等於生產這一單位產品所增加的額外成本(MC)。這個原則可以概括為:

- 如果 MR > MC:這表示企業每多生產和銷售一單位產品,所獲得的額外收入超過了其額外成本,因此企業有動機繼續增加生產,以擴大利潤。只要MR大於MC,企業就有利可圖,會增加產量。

- 如果 MR < MC:這表示企業每多生產和銷售一單位產品,所增加的成本超過了所獲得的額外收入,繼續生產會導致利潤減少或損失增加,因此企業應該減少生產。當MC超過MR時,表示企業已經生產過多,每增加一單位產品反而會減少總利潤。

- 當 MR = MC 時:企業達到了利潤最大化的生產水平。在此點,增加或減少生產都將導致利潤的下降。這是企業在特定市場和成本結構下,所能達到的最佳產量。

這個原則適用於所有市場結構下的企業,是微觀經濟學中最根本的企業行為理論之一。

2. 價格與產量決策

透過分析邊際收益,企業可以判斷在特定價格下,應該生產多少數量才能獲得最大利潤。反之,為了銷售特定數量,應該設定怎樣的價格才能使MR達到與MC相等的水平。這涉及企業對其產品需求曲線的理解,因為需求曲線直接影響其邊際收益曲線的形狀。

3. 理解總收入與總利潤的關係

MR的變化趨勢直接反映了總收入的變化。當MR為正且遞減時,總收入仍在增加但增速放緩;當MR為零時,總收入達到最大;當MR為負時,總收入開始下降。因此,企業透過監控MR,可以更好地管理其收入流,並避免在總收入開始下降的階段進行不必要的增產。

如何計算邊際收益(MR)?實例解析

為了更直觀地理解邊際收益的計算,我們來看一個簡單的例子:

假設一家公司銷售小零件,其總收入(TR)隨銷售數量(Q)的變化如下表所示:

| 數量 (Q) | 價格 (P) | 總收入 (TR = P × Q) | 邊際收益 (MR = ΔTR / ΔQ) |

|---|---|---|---|

| 0 | – | 0 | – |

| 1 | $10 | $10 | ($10 – $0) / (1 – 0) = $10 |

| 2 | $9 | $18 | ($18 – $10) / (2 – 1) = $8 |

| 3 | $8 | $24 | ($24 – $18) / (3 – 2) = $6 |

| 4 | $7 | $28 | ($28 – $24) / (4 – 3) = $4 |

| 5 | $6 | $30 | ($30 – $28) / (5 – 4) = $2 |

| 6 | $5 | $30 | ($30 – $30) / (6 – 5) = $0 |

| 7 | $4 | $28 | ($28 – $30) / (7 – 6) = -$2 |

從上表可以看出,隨著銷售數量的增加,如果價格必須下降才能賣出更多產品(這在大多數非完全競爭市場中是常態),那麼邊際收益會遞減,甚至可能變成負值。當邊際收益為零時,總收入達到最大;而當邊際收益為負時,增加銷售反而會導致總收入下降。

這也引出了邊際收益與平均收益(Average Revenue, AR)的關係:

- 平均收益(AR)= 總收入 (TR) / 數量 (Q)。由於總收入通常等於價格乘以數量(TR = P × Q),所以平均收益通常等於產品的價格:AR = P。

- 在大多數情況下(除了完全競爭市場),邊際收益(MR)曲線會位於平均收益(AR)曲線的下方,且比AR下降得更快。這是因為當廠商需要降低價格才能銷售更多產品時,這個價格降低不僅影響新增加的單位,也影響到之前已銷售的單位,從而使得MR低於AR。

不同市場結構下的邊際收益(MR)表現

邊際收益的行為模式會因市場結構的不同而有顯著差異,這是理解企業行為的關鍵一環:

1. 完全競爭市場(Perfect Competition)

- 在完全競爭市場中,有大量買家和賣家,產品同質(無差異化),且資訊完全透明。單一企業無法影響市場價格,只能作為「價格接受者」(Price Taker)。

- 這意味著企業可以以市場既定價格銷售任意數量的產品,而不會影響該價格。因此,每多銷售一單位產品所增加的收入,就等於產品的市場價格。

- 所以,在完全競爭市場中:價格 (P) = 平均收益 (AR) = 邊際收益 (MR)。

- 企業的邊際收益曲線是一條水平線,與市場價格線重合。企業的生產決策僅基於市場價格和自身的邊際成本。

2. 獨佔市場(Monopoly)與獨佔性競爭市場(Monopolistic Competition)

- 在獨佔市場中,只有一家企業生產某種產品,該企業是「價格制定者」(Price Maker)。在獨佔性競爭市場中,有許多企業但產品具有差異化。

- 無論是獨佔還是獨佔性競爭企業,它們都面臨一條向下傾斜的需求曲線(即其產品的價格與需求量呈反向關係)。這表示如果企業想銷售更多的產品,它就必須降低其產品的價格。

- 當價格降低時,不僅新增加的銷售單位價格下降,之前所有銷售單位的價格也必須隨之下降。因此,每多銷售一單位所帶來的邊際收益,會小於銷售單位本身的價格(即平均收益)。

- 所以,在獨佔和獨佔性競爭市場中:邊際收益 (MR) < 平均收益 (AR) = 價格 (P)。

- 企業的邊際收益曲線會位於其需求曲線(平均收益曲線)的下方,且比需求曲線下降得更快。企業在決定產量時,必須同時考慮銷售量的增加會如何影響單位價格以及因此對總收入造成的影響。

邊際收益、價格與需求價格彈性(Ed)的關係

邊際收益與產品的需求價格彈性(Price Elasticity of Demand, Ed)之間存在著重要的數學關係,這對於企業的定價策略至關重要:

MR = P × (1 – 1 / |Ed|)

其中:

P 為產品價格。

|Ed| 為需求價格彈性的絕對值。

透過這個公式,我們可以清晰地看到三者之間的關聯:

- 當 |Ed| > 1 (需求富有彈性):

此時 (1 – 1 / |Ed|) 大於 0,所以 MR > 0。這表示降低價格可以增加總收入。在需求富有彈性時,價格變動百分比小於需求量變動百分比,因此企業降低價格會導致銷售量大幅增加,最終使總收入增加。企業通常會在這個區間內運作。 - 當 |Ed| = 1 (需求單一彈性):

此時 (1 – 1 / |Ed|) 等於 0,所以 MR = 0。這表示總收入達到最大值。在此點,價格變化與銷售量變化百分比相等,總收入不再因價格變動而增加或減少。 - 當 |Ed| < 1 (需求缺乏彈性):

此時 (1 – 1 / |Ed|) 小於 0,所以 MR < 0。這表示降低價格會減少總收入。在需求缺乏彈性時,價格變動百分比大於需求量變動百分比,因此企業降低價格雖然會增加銷售量,但銷售量增加的幅度不足以抵消價格下降對總收入的負面影響,導致總收入減少。

企業通常只會在需求富有彈性(或至少達到單一彈性)的區間進行生產和銷售決策,因為在需求缺乏彈性區間,降低價格反而會使總收入下降,這對於追求利潤最大化的企業來說是不理性的。因此,理解彈性對MR的影響,對於企業制定價格和產量策略具有指導意義。

常見問題與迷思澄清

MR 與 AR 的區別

- 邊際收益(MR)衡量的是「增加一單位」銷售所帶來的額外總收入。它關注的是增量變化。

- 平均收益(AR)衡量的是「平均每單位」產品所帶來的收入,它等於總收入除以銷售數量,並且通常等於價格(AR = TR/Q = P)。它關注的是平均值。

在完全競爭市場中,MR = AR = P。但在非完全競爭市場中(如獨佔或獨佔性競爭),MR < AR = P。

MR 與 MC 的關係

雖然邊際收益(MR)和邊際成本(MC)都是「邊際」概念,但它們衡量的方向不同:MR衡量的是額外收入,MC衡量的是額外成本。兩者共同構成企業利潤最大化決策的黃金法則:MR = MC。企業需要比較這兩者來決定最佳產量。

總結:邊際收益(MR)的經濟學意義

透過上述詳細的解析,我們可以清楚地認識到,邊際收益(MR)不僅是一個抽象的經濟學術語,更是企業在現實世界中進行生產、定價、以及追求利潤最大化的核心決策工具。它幫助企業理解每一單位的銷售如何影響其總收入,並結合邊際成本,引導企業找到最佳的生產點。

邊際收益的概念對於分析不同市場結構下的企業行為尤其重要。無論企業處於完全競爭的環境,還是獨佔或獨佔性競爭的市場,對MR的精準把握都能幫助其做出更科學、更理性的決策,從而最大化其經濟利潤。因此,深入理解邊際收益的概念、計算方法及其在不同市場結構下的表現,對於任何希望掌握經濟學精髓或提升商業決策能力的個人來說,都至關重要。

常見問題(FAQ)

如何計算邊際收益(MR)?

邊際收益通常透過計算總收入的變化量除以銷售數量的變化量來得出,即 MR = ΔTR / ΔQ。這表示每增加一單位產品銷售所帶來的總收入增量。對於連續的總收入函數,它則是總收入對數量的導數(dTR/dQ)。

為何企業關心邊際收益(MR)?

企業關心MR是因為它是實現利潤最大化的關鍵。一家理性的企業會調整生產量直到邊際收益等於邊際成本(MR=MC)。在這個點上,企業的總利潤達到最大,因為每增加一單位產品所帶來的額外收益恰好抵消其額外成本,再增加或減少產量都會導致利潤下降。

在完全競爭市場與獨佔市場中,MR有何不同?

在完全競爭市場中,企業是價格接受者,可以以市場既定價格銷售任意數量,所以其MR等於市場價格(P=AR=MR),MR曲線為水平線。在獨佔市場中,企業是價格制定者,面臨向下傾斜的需求曲線,若要銷售更多產品需降低價格,因此其MR曲線位於需求曲線(AR)下方,且MR 需求價格彈性與MR之間有直接關係:MR = P × (1 – 1 / |Ed|)。當需求富有彈性(|Ed|>1)時MR>0,表示降價能增加總收入;當需求單一彈性(|Ed|=1)時MR=0,總收入最大;當需求缺乏彈性(|Ed|<1)時MR<0,表示降價會減少總收入。 當企業處於需求缺乏彈性(|Ed|<1)的銷售區間時,如果繼續降低價格以增加銷售量,由於銷售量增加的百分比會小於價格下降的百分比,導致總收入反而下降。此時,每多銷售一單位,總收入是減少的,因此邊際收益會變成負值。需求價格彈性如何影響邊際收益(MR)?

為何邊際收益(MR)會變成負值?