什麼是息事寧人:深度解析「息事寧人」的涵義、運用與影響

Table of Contents

深度解析:【什麼是息事寧人】——從字面到實踐的全面探索

在我們日常的人際互動與社會生活中,總會遇到各種各樣的摩擦與衝突。當面對這些可能引發爭執的局面時,華人社會中經常會提到一個詞——「息事寧人」。這個成語在許多情境下被視為一種智慧的處世之道,但同時也常伴隨著一些爭議。究竟什麼是息事寧人?它背後蘊含著怎樣的哲學?又該如何在不同情境中智慧地運用它?本文將從多個面向深入探討「息事寧人」的真正涵義、其優缺點,以及它在現代社會中的應用與反思。

什麼是息事寧人:探究其核心定義

字面解讀:「息」與「寧」

「息事寧人」這個成語,從字面上看,是由「息事」和「寧人」兩部分組成:

- 息事(xī shì):意指平息事情、停止紛爭。它強調的是讓爭執、糾紛或不愉快的事情止息下來,不再擴大或繼續發酵。

- 寧人(níng rén):意指使人們安寧、平和。它的目標是讓當事雙方或受影響的人群恢復平靜,不再心生怨懟或感到不安。

綜合來看,「息事寧人」的核心意義便是指為了使事態平息下來,使人們能夠安寧下來,而採取的一種不追究、不擴大、盡力調和或退讓的處理方式。其最終目的在於維護和諧、避免衝突升級,以換取當下的平靜與穩定。

成語背後的哲學

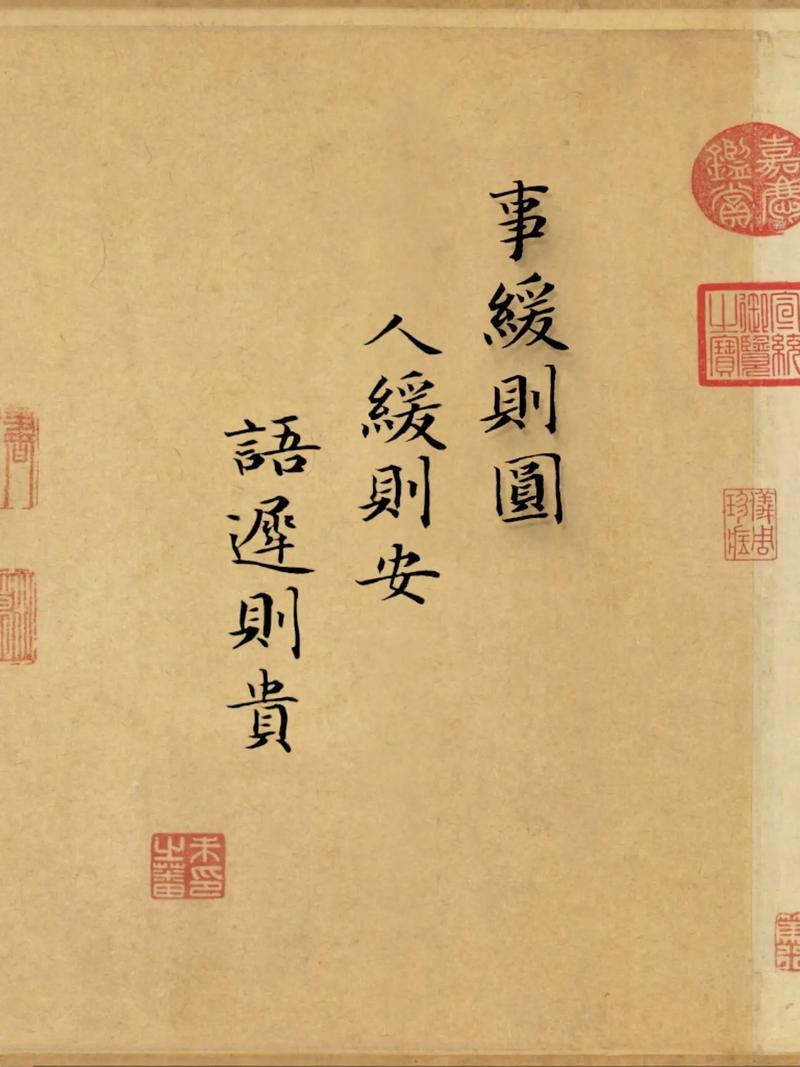

「息事寧人」的背後,往往反映了一種「和為貴」的東方哲學思想。它不鼓勵斤斤計較、得理不饒人,而是主張在某些情況下,為了大局、為了關係的和諧,選擇適度的妥協與退讓。這種哲學認為,維持人際關係的圓融、避免不必要的紛爭,有時比爭個你死我活、分個高下對錯更為重要。

息事寧人在哪些情境下被運用?

「息事寧人」的策略被廣泛應用於各種人際關係和社會情境中,尤其是在面對一些非原則性、或難以分清對錯的紛爭時。以下是幾個常見的應用場景:

家庭內部紛爭

家庭是講情不講理的地方,婆媳問題、夫妻爭執、兄弟姐妹間的口角等,都常會有人主張息事寧人。例如,為了不讓家庭氣氛變僵,長輩可能會勸導晚輩不要對某件小事過度計較;夫妻為了孩子的成長環境,也會選擇在某些小事上互相包容,避免爭吵擴大。

職場衝突與人際摩擦

在職場中,同事之間難免有意見不合或誤會。有時為了不影響團隊合作、不讓矛盾升級到影響工作效率的程度,當事人或主管會選擇息事寧人。例如,對於一些輕微的流程失誤或溝通不暢,如果不是原則性問題,可能會選擇私下溝通、點到為止,而不是公開指責或大動干戈。

鄰里糾紛與社區矛盾

居住環境中的噪音、停車、寵物等問題,都可能引發鄰里間的不滿。為了維護社區和諧,避免長期對立,許多人會選擇對於一些不那麼嚴重的侵擾採取息事寧人的態度,或是通過社區協調來解決,而非直接訴諸公權力或激烈爭吵。

朋友間的誤會與口角

朋友之間,信任與情誼至關重要。當發生一些不愉快或誤解時,如果不是涉及重大原則,許多人會選擇放下芥蒂,不追究細節,以維繫珍貴的友誼。例如,朋友無意間說錯了話,若非惡意,通常會選擇原諒或一笑置之。

服務業的客訴處理

在服務業中,面對顧客的不滿或抱怨,為了維護企業形象和顧客關係,業者常會採取息事寧人的策略。即使顧客有無理取鬧之嫌,商家也可能選擇讓步、賠償或道歉,以求平息事態,避免負面口碑的擴散。

「息事寧人」是良方還是毒藥?其雙面刃效應

「息事寧人」並非一項萬無一失的策略,它像一把雙面刃,既可能帶來和諧與平靜,也可能潛藏著更大的隱患。我們必須全面審視其利弊。

優點:短期和平與長期穩定?

選擇息事寧人,在某些情況下確實有其積極意義:

- 避免衝突升級: 在情緒激動或對立嚴重時,暫時的退讓可以避免口角演變為更嚴重的肢體衝突或關係破裂。

- 維護人際和諧: 特別是在長期相處的關係中(如家庭、職場),避免不必要的爭吵有助於維持表面的和睦與融洽。

- 節省時間與精力: 處理紛爭往往耗時耗力,選擇息事寧人可以讓當事人免於糾纏,將精力投入到更有意義的事情上。

- 給予雙方台階: 當事雙方可能都有想避免衝突的心態,息事寧人提供了一個下台階的機會,讓雙方都能體面地結束僵局。

- 有助於大局穩定: 在一些涉及多方利益的公共事務中,息事寧人有時是達成共識、推動進程的必要妥協。

缺點:潛在的危機與代價

然而,若不加思索地濫用息事寧人,則可能帶來深遠的負面影響:

- 問題未被根本解決: 息事寧人僅是平息了表面上的爭議,而非解決深層次的問題。被壓抑的問題未來仍可能以更劇烈的方式爆發。

- 助長不良行為: 如果一方的錯誤行為每次都被「息事寧人」地處理,他們可能會認為自己的行為沒有嚴重後果,進而變本變本加厲,缺乏反省與改進。

- 壓抑真實感受與需求: 選擇息事寧人的一方,可能需要壓抑自己的委屈、不滿或訴求,長期下來可能導致心理上的不平衡,甚至影響身心健康。

- 導致不公義: 在涉及是非對錯、權益受損的事件中,若受害一方為了息事寧人而放棄追究,可能導致正義無法伸張,甚至助長歪風。

- 積怨難消,可能爆發: 表面上的平靜不代表內心的釋懷。未解決的怨恨或不滿會像滾雪球一樣累積,一旦爆發,破壞力可能更大。

- 喪失原則與底線: 長期習慣於息事寧人,可能使個人或組織在面對問題時逐漸失去判斷力,模糊了原則與底線,甚至被他人視為軟弱可欺。

什麼時候「息事寧人」才是最佳選擇?

既然「息事寧人」是一把雙面刃,那麼如何智慧地運用它就成了關鍵。這需要我們具備高度的判斷力與情境感知能力。

智慧運用「息事寧人」的考量原則:

- 權衡利弊: 在決定是否採用息事寧人策略前,應先仔細評估此舉的短期效益與長期代價。短期內避免了爭吵,但長期會不會有更大的損害?

- 考量事件性質:

- 適合: 輕微的、非原則性的、純屬個人情緒或誤會的紛爭;涉及多方且難以清晰劃分對錯的複雜局面;或是當下情緒激動,需要時間冷卻的情況。

- 不適合: 涉及個人權益受損、法律問題、道德底線、長期重複發生的惡性行為,或是對他人造成實質傷害的情況。

- 評估關係重要性: 對於不重要或短期關係,息事寧人可能無所謂;但對於長期且重要的關係(如親密關係、核心團隊),單純的息事寧人可能導致問題累積,反而應鼓勵健康有效的溝通。

- 分清是非對錯(為自己而分): 即使選擇息事寧人,自己內心也應對事件的是非曲直有清晰的判斷,而不是盲目地逃避或否認問題的存在。這有助於避免未來重蹈覆轍。

- 設定清晰底線: 息事寧人不代表沒有底線。在退讓的同時,要明確自己的原則和下次不能容忍的界線,並適時地表達出來,而非一味地忍讓。

- 尋求替代方案: 在某些情況下,除了息事寧人,還有其他更好的衝突解決方式,例如:

- 有效溝通: 開誠布公地表達感受與需求,共同尋求解決方案。

- 協商與談判: 尋找雙方都能接受的折衷方案。

- 尋求第三方調解: 引入公正的第三方協助解決。

- 堅持原則與底線: 在必要時,勇敢地捍衛自己的權益與原則。

總結:理解「息事寧人」的藝術與智慧

「什麼是息事寧人」?它是一種為了平息事端、安定人心而採取的處理方式。它既非全然的良藥,也非絕對的毒藥,而是一種複雜且需要智慧來運用的處世哲學。在某些情境下,它能有效避免不必要的衝突,維護人際和諧;然而,若無原則地濫用,則可能導致問題積壓、不公義蔓延,甚至對個人心理造成負擔。

真正的「息事寧人」並非盲目的退讓或逃避,而是一種經過深思熟慮的策略選擇。它要求我們在面對紛爭時,不僅要看到眼前的平靜,更要預見未來的影響;不僅要考量他人的感受,更要堅守自己的原則。學會如何在「息事寧人」與「據理力爭」之間取得平衡,是現代人處理複雜人際關係和社會議題的一門重要藝術,也是展現個人智慧的關鍵所在。

什麼是息事寧人?常見問題解答 (FAQ)

Q1: 為何人們常選擇息事寧人?

人們選擇息事寧人通常是為了避免衝突升級、維持和諧的人際關係、節省處理紛爭的時間精力,或是在面對一些非原則性的小事時,認為「多一事不如少一事」,以求取當下的平靜。

Q2: 息事寧人與「和稀泥」有何不同?

「息事寧人」的本意是為了平息事端、恢復安寧,可能包含深思熟慮後的策略性退讓或調和,有時能達到維護大局的效果。「和稀泥」則多指不分青紅皂白、不講原則地敷衍了事,一味地打圓場,以求表面上的和平,卻未能根本解決問題,甚至可能助長不正之風,帶有貶義。

Q3: 如何判斷何時不應息事寧人?

當問題涉及個人原則、合法權益受損、長期重複發生的惡性行為、對他人造成實質傷害,或若不處理將帶來更嚴重後果時,就不應選擇息事寧人。此時更需要勇於面對、釐清事實並堅定立場。

Q4: 息事寧人會不會讓問題一再發生?

是的,如果息事寧人僅是治標不治本,未能解決問題的根本原因,那麼類似的紛爭很可能一再發生。尤其當一方的錯誤行為未得到糾正或應有的後果時,他們可能會認為自己的行為無礙,進而變本加厲。

Q5: 有沒有比息事寧人更好的解決衝突方式?

有。許多時候,透過「有效溝通」、「理性協商」、「尋求第三方調解」或在必要時「堅定立場,捍衛權益」等方式,可以更根本地解決衝突。這些方式鼓勵正視問題、表達需求,並共同尋求雙贏或對多數人公平的解決方案,而非單純的壓抑或避免。