蜂蜜怎麼殺菌:掌握居家蜂蜜處理技巧,安心食用

許多人對於蜂蜜的保存與食用安全抱持疑問,特別是關於「蜂蜜怎麼殺菌」這個議題。蜂蜜,這種大自然賦予的甜美產物,因其獨特的化學組成,本身就具備了強大的自我保鮮能力。然而,當我們談論「殺菌」時,其背後的考量與對於其他食品的「殺菌」概念可能有所不同。本文將深入探討蜂蜜是否需要殺菌、為何某些情況下會考慮加熱處理,以及這些處理方式對蜂蜜品質的影響,幫助您更安心地享用這份甜蜜。

Table of Contents

為什麼會考慮「蜂蜜殺菌」?

在日常飲食中,我們習慣對許多食物進行加熱或消毒以確保食用安全,例如牛奶的巴氏殺菌,或是罐頭食品的高溫滅菌。當「蜂蜜怎麼殺菌」的問題被提出時,通常會聯想到以下幾個主要原因:

嬰兒肉毒桿菌中毒的風險

這是最主要且必須嚴肅對待的考量。蜂蜜中可能含有肉毒桿菌(Clostridium botulinum)的孢子。對於成人和一歲以上兒童而言,其腸道菌群已發育成熟,足以抑制肉毒桿菌孢子的生長,因此食用蜂蜜是安全的。然而,

對於一歲以下的嬰兒,其腸道環境尚未完全建立,肉毒桿菌孢子一旦進入腸道,便可能在腸道中繁殖並釋放毒素,導致「嬰兒肉毒桿菌中毒」。這種情況可能導致肌肉癱瘓,甚至危及生命。因此,即使是「殺菌」過的蜂蜜,也絕對不建議給一歲以下的嬰兒食用,因為孢子可能非常耐熱,一般的加熱處理難以完全消除。

一般食安考量與迷思

部分消費者可能認為,所有食物都應該經過殺菌處理才更安全。然而,蜂蜜的特性使其不同於其他易腐敗的食品。蜂蜜的低水活性(約0.5-0.6)、高糖度(約80%糖分)、酸性環境(pH值約3.5-4.5)以及微量的過氧化氫(由蜜蜂分泌的葡萄糖氧化酶作用產生),共同構成了一個不利於大多數微生物生長的環境。因此,大多數常見的細菌、酵母和黴菌在純蜂蜜中難以存活或繁殖。

蜂蜜天生具備的自我保鮮能力

在深入探討「蜂蜜怎麼殺菌」之前,理解蜂蜜為何能長期保存至關重要。蜂蜜不是一種易腐敗的食物,它擁有天然的抗菌與防腐特性:

- 極低的水活性(Water Activity):水活性是衡量食物中自由水含量的指標,與微生物生長直接相關。蜂蜜的水活性通常低於0.6,遠低於微生物所需的最低水活性(細菌約0.91,黴菌和酵母約0.7)。這意味著蜂蜜中的水分極少,微生物無法獲得足夠的水分來生長繁殖。

- 高糖濃度:蜂蜜中約80%是糖分(葡萄糖和果糖)。高濃度的糖分會產生極高的滲透壓,當微生物進入蜂蜜時,其細胞內的水分會被滲透壓吸出,導致細胞脫水而死亡,類似於鹽漬或糖漬的原理。

- 酸性環境:蜂蜜的pH值介於3.5至4.5之間,屬於酸性。大多數病原菌在這種酸性環境下難以存活。

- 過氧化氫(Hydrogen Peroxide):蜜蜂在釀蜜過程中,會分泌一種名為葡萄糖氧化酶的酵素。這種酵素會將蜂蜜中的葡萄糖轉化為葡萄糖酸和微量的過氧化氫。過氧化氫是一種溫和的抗菌劑,進一步抑制了微生物的生長。

基於上述特性,未受污染的純蜂蜜在適當儲存條件下,即使不經過任何人工殺菌,也能保存數年甚至更久而不變質。

「殺菌」?「巴氏殺菌」?還是「加熱」?釐清蜂蜜處理術語

當談到「蜂蜜怎麼殺菌」時,我們需要精確區分不同概念,因為這會影響對蜂蜜品質的理解。

真正的「殺菌」(Sterilization):不適用於蜂蜜

「殺菌」是指透過高溫(如高壓滅菌鍋)、輻射或化學物質等方法,徹底清除所有微生物(包括細菌、病毒、孢子等)的過程。這種極端處理方式會嚴重破壞蜂蜜的天然營養成分、風味和質地,使其失去原有的特性,且在商業或居家應用中都不切實際或必要。

商業上的「巴氏殺菌」(Pasteurization):目的不同於牛奶

商業蜂蜜生產者可能會對蜂蜜進行「巴氏殺菌」處理。然而,與牛奶的巴氏殺菌(主要是為了殺滅致病菌)不同,蜂蜜的巴氏殺菌主要有以下目的:

- 防止結晶:巴氏殺菌會破壞蜂蜜中的葡萄糖結晶核,延緩蜂蜜結晶的速度,讓蜂蜜在貨架上長時間保持液態透明的外觀,更符合消費者偏好。

- 方便過濾:加熱可降低蜂蜜的黏稠度,使其更容易通過細密的濾網,去除蜂蠟、花粉、氣泡等雜質,使產品更清澈。

- 破壞酵母:雖然蜂蜜本身不易滋生酵母,但若水活性稍高或保存不當,仍有發酵的風險。加熱可殺滅可能存在的酵母菌。

商業巴氏殺菌通常會將蜂蜜加熱至約 63-72°C 數分鐘,或更高的瞬時高溫。這種處理會導致蜂蜜中部分熱敏感的營養成分(如酵素、某些維生素)和揮發性香氣物質流失,同時也會增加羥甲基糠醛(HMF)的含量,這是一種衡量蜂蜜新鮮度和受熱程度的指標。

居家「加熱」蜂蜜:主要為溶解結晶

在家庭中,我們最常遇到的「加熱」蜂蜜需求,是為了溶解已經結晶的蜂蜜,使其恢復液態。這與「殺菌」的目的完全不同,且應避免使用高溫。

居家處理蜂蜜的實際方法與考量

若您想在居家環境中對蜂蜜進行處理,其主要目的是溶解結晶,而非傳統意義上的「殺菌」。以下是幾種常見的方法與注意事項:

方法一:溫水浴法(適用於溶解結晶蜂蜜)

這是最推薦、最溫和且最能保持蜂蜜品質的方法,用來將結晶的蜂蜜恢復液態。

- 準備容器:將結晶的蜂蜜瓶或蜂蜜容器放入一個較大的鍋子中。

- 加入溫水:在鍋子中倒入溫水,水位應高於蜂蜜的液面,但不要讓水進入蜂蜜容器。水的溫度應控制在攝氏40-60度之間(最高不超過60度)。這個溫度範圍足夠溶解結晶,同時盡可能減少對蜂蜜營養和風味的破壞。

- 緩慢加熱:將鍋子放在爐上,用小火慢慢加熱,或直接使用熱水(不需持續加熱),保持水溫恆定。

- 攪拌與等待:在加熱過程中,偶爾輕輕攪拌蜂蜜(如果容器允許),直到所有結晶塊完全溶解,蜂蜜恢復清澈液態。這個過程可能需要一些時間,視結晶程度而定。

- 取出與冷卻:蜂蜜完全溶解後,將蜂蜜容器從水中取出,擦乾瓶身,待其自然冷卻至室溫後即可保存。

注意:這種方法不是為了殺菌,而是為了物理性的溶解結晶。它能最大程度地保留蜂蜜的天然活性酵素、維生素和細緻香氣。

方法二:模擬商業巴氏殺菌法(不建議用於一般居家食用)

如前所述,商業巴氏殺菌主要為延緩結晶和方便過濾,而非居家殺菌用途。若您出於特殊目的(例如:作為製作烘焙或料理配方中的特殊成分,且該食譜嚴格要求),可以參考以下模擬方法,但請務必理解這會犧牲蜂蜜的部分天然品質:

- 準備設備:一個帶有溫控功能的慢燉鍋或可精確控溫的電磁爐,以及一個食品溫度計。

- 加熱設定:將蜂蜜放入容器中,隔水或直接加熱(建議隔水,避免局部過熱)。將溫度設定在約攝氏63-70度之間。

- 維持時間:將蜂蜜維持在這個溫度約 5-10 分鐘(溫度越高,時間可越短)。

- 快速冷卻:加熱完成後,立即將蜂蜜容器放入冰水中快速冷卻至室溫。快速冷卻有助於減少HMF的生成和風味的進一步損失。

重要警告:

這種方法會顯著影響蜂蜜的營養價值(如酵素活性會大大降低甚至完全消失)、風味和香氣。對於追求天然、原始風味的蜂蜜愛好者而言,這是不推薦的做法。

更重要的是,即使經過這種「巴氏殺菌」處理,蜂蜜仍然不應餵食給一歲以下的嬰兒,因為肉毒桿菌孢子非常耐熱,可能無法完全被殺滅。

絕對禁止的方法:高溫煮沸

切勿將蜂蜜直接用高溫煮沸!超過攝氏70-80度的持續高溫會:

- 嚴重破壞營養:蜂蜜中許多對熱敏感的活性酵素、維生素、抗氧化物質會大量流失或失活。

- 產生有害物質:蜂蜜在高溫下會快速產生大量的「羥甲基糠醛」(HMF)。雖然微量HMF是天然存在的,但含量過高則表示蜂蜜受熱過度或儲存不當,可能影響健康。

- 改變風味和顏色:蜂蜜會變色、變深,產生焦糖化反應,失去原有細緻的風味和香氣,甚至可能帶有苦味或焦味。

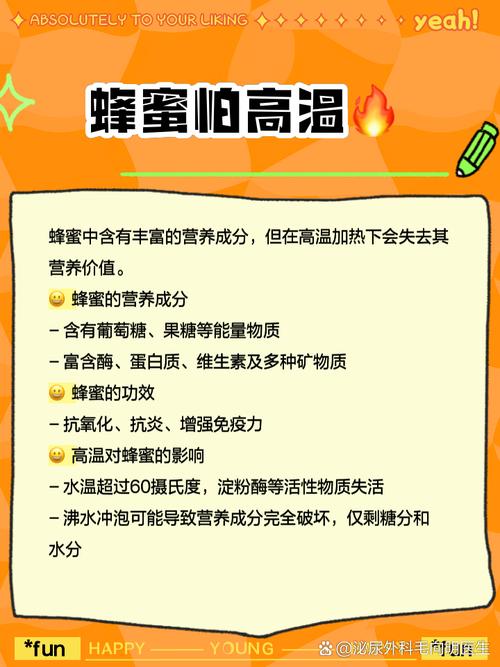

加熱對蜂蜜的影響:好處與壞處

任何形式的加熱都會對蜂蜜產生影響,了解這些影響有助於我們做出明智的選擇。

加熱的「好處」

- 溶解結晶:讓結晶的蜂蜜恢復液態,方便使用。

- 方便過濾:降低黏稠度,有助於去除雜質,使產品更清澈(主要為商業目的)。

加熱的「壞處」

- 營養流失:尤其會破壞對熱敏感的活性酵素(如澱粉酶、轉化酶等)、部分維生素和抗氧化物質。這些酵素被認為是「生蜂蜜」的重要特徵之一。

- 風味與香氣改變:蜂蜜的揮發性香氣化合物會流失,導致風味變淡或產生焦糖化味。

- 顏色變深:加熱會加速蜂蜜的褐變反應,使其顏色加深。

- HMF(羥甲基糠醛)升高:HMF是葡萄糖在酸性環境下受熱分解的產物。其含量是評估蜂蜜新鮮度和受熱程度的重要指標。HMF含量過高代表蜂蜜品質下降,營養價值降低,甚至可能有健康風險(儘管目前對於其在人體中的確切影響仍在研究中,但高HMF通常被視為品質不佳的標誌)。

最重要的安全警示:哪些人絕對不能食用蜂蜜?

再次強調,為了安全起見:一歲以下的嬰兒絕對不能食用蜂蜜,無論是生蜂蜜還是經過任何形式「殺菌」或「加熱」的蜂蜜。這包括直接食用蜂蜜、含有蜂蜜的食品(如蜂蜜餅乾、蜂蜜水)等。嬰兒肉毒桿菌中毒的風險不容小覷。

對於孕婦、哺乳期婦女、成人和一歲以上兒童,食用適量的蜂蜜是安全的。

蜂蜜的正確保存方式

由於蜂蜜本身具有強大的自我保鮮能力,正確的保存方式遠比考慮「殺菌」來得重要:

- 密封容器:使用密封良好的玻璃瓶或食品級塑料容器,避免空氣和水分進入,因為蜂蜜極易吸潮,吸水後水活性升高,反而可能導致發酵。

- 陰涼乾燥:將蜂蜜存放在陰涼、乾燥、避光的地方。避免陽光直射和高溫環境,因為光線和高溫會加速蜂蜜的氧化和HMF的生成。

- 避免冷藏:雖然蜂蜜在低溫下不會變質,但冷藏會加速蜂蜜的結晶過程,使其變得堅硬,不便取用。

- 避免污染:取用蜂蜜時,務必使用乾燥、潔淨的湯匙,避免將水滴或其他食物殘渣帶入蜂蜜中。

結論

綜合以上所述,關於「蜂蜜怎麼殺菌」這個問題,我們可以得出以下結論:

純蜂蜜因其獨特的物理化學性質,本身就具備強大的天然抗菌能力,對於成人和一歲以上兒童而言,並不需要額外進行「殺菌」處理來確保食用安全。商業上的「巴氏殺菌」主要是為了延緩結晶和方便過濾,而非針對食品安全致病菌的清除。居家處理蜂蜜的主要目的則是透過溫和加熱來溶解結晶。

最重要的安全考量是:一歲以下的嬰兒絕對不能食用蜂蜜,這是為了避免嬰兒肉毒桿菌中毒的風險。

只要選擇品質優良的純蜂蜜,並遵循正確的保存方法,您就能安心享受這份來自大自然的甜蜜饋贈,充分體驗其天然的風味和潛在益處。

蜂蜜常見問題(FAQ)

如何判斷蜂蜜是否變質?

蜂蜜極少變質,但如果它聞起來有酸味、酒味(發酵味),或是表面有氣泡且味道變酸,通常是因含水量過高導致發酵。正常蜂蜜應有其獨特的蜜香,味道甜美。若出現異常氣味或外觀,則不建議食用。

為何蜂蜜會結晶?結晶的蜂蜜還能吃嗎?

蜂蜜結晶是其天然特性,與品質無關。主要是因為蜂蜜中的葡萄糖含量較高,在低溫或受到震動時容易析出結晶。結晶的蜂蜜完全可以食用,其營養成分和風味並未改變。若想恢復液態,可採用溫水浴法(約40-60°C)溫和加熱溶解。

蜂蜜可以加熱水沖泡嗎?會不會破壞營養?

可以沖泡,但建議使用溫水(約40-60°C),而非滾燙的開水。高溫會破壞蜂蜜中對熱敏感的活性酵素、部分維生素和香氣物質,雖然不會產生有害物質,但會降低蜂蜜的營養價值和風味體驗。用溫水沖泡更能保留蜂蜜的原始精華。

蜂蜜有保存期限嗎?過期的蜂蜜還能吃嗎?

市售蜂蜜通常會標示保存期限,但這是基於風味和最佳品質的建議。在密封且妥善保存的情況下,純蜂蜜幾乎沒有真正的「保存期限」,因為其高糖、低水活性、酸性等特性使其難以變質。若外觀、氣味、味道皆正常,即使超過標示期限,通常仍可食用。但若有疑慮,為求安心,建議購買新鮮的蜂蜜。

為何說一歲以下嬰兒不能吃蜂蜜?

一歲以下嬰兒的腸道菌群尚未完全發育成熟,無法有效抑制肉毒桿菌孢子的生長。蜂蜜中可能含有肉毒桿菌孢子,一旦嬰兒食入,孢子可能在腸道中繁殖並釋放毒素,導致嬰兒肉毒桿菌中毒,這是一種嚴重的神經系統疾病,可能危及生命。因此,即使是「殺菌」過的蜂蜜,也絕對禁止給一歲以下嬰兒食用。