原住民阿美族稱麵包樹為什麼探索「巴吉魯」的文化深意與多元用途

Table of Contents

深入探究:原住民阿美族如何稱呼麵包樹及其文化意涵

在台灣豐富多元的原住民族文化中,阿美族(Amis)是人數最多的族群之一,他們依山傍海,發展出獨特的生態智慧與生活方式。在阿美族的傳統生活中,許多自然植物都扮演著不可或缺的角色,其中,一種高大且果實碩大的樹種——「麵包樹」(Breadfruit, 學名:Artocarpus altilis),對阿美族人來說更是意義非凡。

許多人好奇,原住民阿美族究竟如何稱呼這種能提供飽足感的樹木?其背後又蘊含著什麼樣的文化意涵?本文將深入解答這個問題,並帶您一同探索麵包樹在阿美族文化中的重要性與多元用途。

阿美族稱麵包樹為「巴吉魯」(Pakeciru / Paciru)

要回答「原住民阿美族稱麵包樹為什麼」這個問題,直接的答案就是:阿美族稱麵包樹為「巴吉魯」(Pakeciru 或 Paciru)。這個名稱不僅僅是一個簡單的音譯,它深植於阿美族傳統的語言與生活智慧之中,反映了麵包樹在他們日常生活中的核心地位。

「巴吉魯」的語言學與文化意義

「巴吉魯」這個詞彙,如同許多原住民族的植物名稱,往往帶有描述性的意義。雖然確切的語源在學術界有不同的解讀,但普遍認為它與麵包樹的特性或用途息息相關:

- 飽足感與主食象徵: 「巴吉魯」可能暗示著麵包樹果實所能提供的飽足感,如同麵包一般,是重要的澱粉來源,能夠填飽肚子。這也呼應了麵包樹在阿美族傳統飲食中的主食地位。

- 口感或外形描述: 部分說法認為其發音可能與麵包樹果實煮熟後的「綿密」、「鬆軟」口感,或是果實成熟時從樹上「掉落」的聲音有關。

- 共同語源: 麵包樹在太平洋島嶼的南島語族中普遍存在,且其名稱在不同語種間存在相似性,如大溪地語的「Uru」、夏威夷語的「Ulu」等。這也暗示了「巴吉魯」可能源於南島語族的共同祖語,隨著族群遷徙與交流,將這個名稱和對麵包樹的知識一併帶到了台灣。

「巴吉魯」不僅是麵包樹的代稱,它更是一種承載著阿美族人生活記憶、飲食文化與環境智慧的符號。

麵包樹在阿美族文化中的重要性

麵包樹在阿美族社會中,不僅僅是一種作物,它更是文化、經濟與精神生活的重要組成部分。其重要性體現在以下幾個方面:

食用價值與傳統料理

麵包樹果實富含澱粉,是阿美族重要的傳統糧食作物之一。無論是生的、熟的,甚至是加工過後的麵包樹,都能變化出多種美味的料理:

- 傳統蒸煮: 最常見的食用方式是將果實去皮後蒸煮,其口感綿密鬆軟,類似馬鈴薯或芋頭,可以直接食用,或搭配鹽巴、魚乾等簡單調味。

- 烤食: 將整顆麵包樹果實直接放置於火堆中烤熟,待表皮焦黑後剝開,內部香氣四溢,口感帶有獨特的炭烤風味。

- 入菜燉湯: 麵包樹亦常被切塊加入魚湯(如Paciru no fiting,意指麵包樹魚湯)、肉湯中一同熬煮,吸收湯汁的鮮美,同時也為湯頭增添了澱粉的濃郁。

- 加工食品: 也有將麵包樹磨成粉,製作成糕點、麵條或替代米飯。

其他多元應用

除了作為食物,麵包樹的各個部位在阿美族傳統生活中也有著廣泛的用途:

- 木材: 麵包樹的木材質地輕盈且不易腐朽,常用於製作獨木舟、建材、家具、木雕藝品等。在過去,製作獨木舟對於靠海維生的阿美族而言至關重要。

- 樹膠/乳汁: 從樹皮流出的白色乳汁,經過加工後可以作為膠水、密封劑,甚至用於捕鳥。在傳統醫學中,也被認為具有藥用價值。

- 樹葉: 巨大的葉片可用於包裹食物,或是作為天然的遮陽帽。

- 樹皮纖維: 樹皮的纖維可以製作繩索或編織物。

文化與精神象徵

麵包樹在阿美族文化中,不僅是物質的來源,更承載著深厚的精神意義:

- 生命與富足: 由於其生命力旺盛、果實豐碩,麵包樹被視為生命延續、部落富足與豐收的象徵。

- 共享與互助: 麵包樹的果實數量龐大,往往吃不完,因此部落成員之間會互相分享,這也體現了阿美族重視共享與互助的傳統美德。

- 祖先智慧的傳承: 關於麵包樹的種植、採集、烹飪和利用方式,都是祖先留下的寶貴智慧,代代相傳,維繫著部落的文化認同。

深入了解麵包樹的植物學特徵與營養價值

為了更全面地理解「巴吉魯」,我們也簡單了解一下麵包樹的相關植物學知識與營養組成:

麵包樹的植物學特徵

- 學名: Artocarpus altilis

- 科屬: 桑科波羅蜜屬,與波羅蜜、榴槤等是近親。

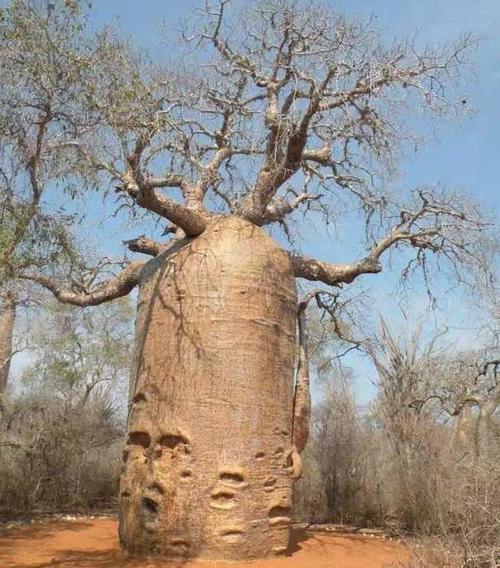

- 外觀: 為常綠喬木,樹高可達20公尺以上。葉片巨大,深裂,有光澤。果實圓形或橢圓形,表面有網狀紋路,未成熟時為綠色,成熟後轉為黃綠色或黃褐色。果肉呈白色或淡黃色,富含澱粉。

- 產地: 原產於馬來西亞、新幾內亞等太平洋群島地區,後傳播至世界熱帶地區。台灣南部及東部海岸地區常見種植。

特別提醒:麵包樹與波羅蜜(Jackfruit)是不同的植物,儘管它們外形有些相似且同屬桑科,但果實大小、形狀、食用方式與風味均有顯著差異。麵包樹通常較小且表面較光滑,而波羅蜜則巨大且表面有許多小突起。

麵包樹的營養價值

麵包樹果實是一種營養豐富的食物,主要提供以下幾種營養成分:

- 碳水化合物: 是主要的能量來源,提供飽足感。

- 膳食纖維: 有助於消化健康,預防便秘。

- 維生素: 含有豐富的維生素C、維生素B群(如硫胺素、核黃素、菸鹼酸等)。

- 礦物質: 鉀含量尤其豐富,也有鎂、磷等礦物質。

- 蛋白質: 相較於其他主食作物,麵包樹的蛋白質含量相對較高。

這些營養成分使得麵包樹成為阿美族人健康飲食的重要組成部分。

麵包樹與其他台灣原住民族

儘管本文主要聚焦於阿美族,但麵包樹在台灣其他原住民族群中也佔有一席之地,例如排灣族、魯凱族、卑南族等。他們可能會有不同的稱呼,如排灣族稱之為「kacuru」,魯凱族則稱「vacequlu」,雖然名稱不同,但其作為傳統作物的重要性與多元應用則有相似之處。這也反映了麵包樹在台灣原住民族群間的廣泛分布與文化連結。

結語

透過本文的探索,我們瞭解到「原住民阿美族稱麵包樹為什麼」這個問題的答案是「巴吉魯」(Pakeciru / Paciru)。這個名稱不僅僅是一個簡單的詞彙,它更是阿美族人與自然和諧共生的智慧結晶。麵包樹,或稱「巴吉魯」,在阿美族文化中扮演著多重角色,從提供基本糧食,到作為生活用品的材料,再到承載著族群的歷史記憶與文化精神,都是其不可替代的價值所在。

下次當您有機會走訪台灣的阿美族部落時,不妨多留意這種具有深刻文化意義的「巴吉魯」,感受它在阿美族人心中那份獨特而溫暖的連結。

常見問題(FAQ)

Q1:阿美族語中「巴吉魯」的確切意義是什麼?

A: 「巴吉魯」(Pakeciru / Paciru)是阿美族對麵包樹的稱呼。其確切語源有不同解釋,可能與果實帶來的「飽足感」、煮熟後綿密的「口感」,或果實「掉落」的聲音有關,反映了麵包樹在飲食和生活中的重要性。

Q2:為何麵包樹在台灣原住民族文化中如此重要?

A: 麵包樹在台灣原住民族(特別是阿美族)文化中極為重要,因為它不僅是傳統的主食作物,能提供豐富的澱粉與營養,其木材可用於建材、獨木舟、工具製作,樹葉和乳汁也有多種實用功能。此外,它更象徵著生命的延續、部落的富足與共享互助的傳統精神。

Q3:如何分辨麵包樹與波羅蜜?

A: 麵包樹和波羅蜜(又稱菠蘿蜜)雖然同屬桑科,但有所不同。麵包樹果實通常較小(直徑約10-30公分),表面有淺網紋或細小突起,果肉主要作為主食;波羅蜜果實則巨大(可達數十公斤),表面有許多明顯的尖刺狀突起,果肉香甜,多作為水果食用。兩者在口感和風味上也有顯著差異。

Q4:阿美族傳統如何烹煮麵包樹?

A: 阿美族傳統烹煮麵包樹的方法多樣,最常見的是將其去皮後蒸煮,直接食用或搭配調味。此外,也常將其整顆或切塊放入火中烤熟,或切塊加入魚湯、肉湯中一同熬煮,例如著名的「Paciru no fiting」(麵包樹魚湯),能讓湯頭更加濃郁,果實吸收湯汁後風味更佳。

Q5:麵包樹的產季是何時?

A: 麵包樹在台灣的產季通常落在夏季至秋季,大約是每年的5月至10月。這段時間是果實成熟、豐收的季節,也是原住民族部落傳統麵包樹料理最常見的時期。