紅樹林是群集嗎:揭秘紅樹林生態的群體生活與結構

Table of Contents

紅樹林是群集嗎?深入解析這獨特的生態共同體

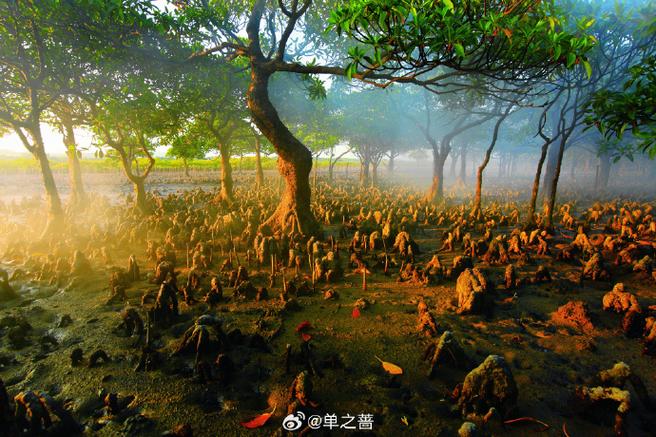

當我們談論到紅樹林時,腦海中浮現的往往不是一棵棵孤立的樹木,而是一片生機勃勃、枝葉繁茂的海岸林帶。這個景象自然而然地引發了一個疑問:紅樹林是群集嗎?

答案是肯定的,但其「群集」的意義,遠超過單純的數量堆疊。紅樹林不僅是物理上的植物群落,更是一個高度整合、相互依存的生態共同體。它們的群集性,是其獨特生存策略與豐富生態功能的基石。

紅樹林群集概念的解析:是單一個體,還是生態共同體?

什麼是紅樹林的「群集」?

在生物學和生態學中,「群集」(或稱「群落」、「聚落」)指的是由相同或不同物種的個體,在特定環境中形成的聚集體。對於紅樹林而言,其「群集」性體現在多個層面:

- 物種群落: 紅樹林通常由多種紅樹植物(如水筆仔、海茄苳、欖李、五梨跤等)共同組成,這些不同的物種在同一片泥灘地上共存,形成一個穩定的植被群落。

- 物理結構的交織: 紅樹林植物發展出獨特的根系結構(如支持根、呼吸根),這些根系在地下和地表相互纏繞、盤根錯節,形成一個堅固而複雜的物理網絡。這種結構本身就是一種「群集」的體現,而非單一樹木的獨立存在。

- 生態功能的協同: 紅樹林群體共同發揮防風、定砂、淨化水質、提供棲地等關鍵生態服務。這些功能往往需要一定規模的群體才能有效實現,單一或少量紅樹植物的貢獻是有限的。

紅樹林並非簡單的樹木集合,而是一個由眾多個體緊密聯繫、協同作用的「超個體」生態系統。它們的「群集」特性,賦予了這片濕地無與倫比的韌性與生命力。

物理結構上的群集:緊密相連的根系網絡

紅樹林之所以能夠在潮間帶的惡劣環境中茁壯成長,其特殊的根系是關鍵。這些根系不僅支撐著樹體,更是在物理層面上將整個群落緊密地「連結」在一起。

各種特殊的根系及其群集作用:

- 支持根(Stilt Roots/Prop Roots): 例如五梨跤、水筆仔,從樹幹或枝條向下生長,插入泥中,像「支架」一樣支撐著樹體。這些根系交錯密集,形成一道道天然的屏障,不僅穩固自身,也為其他植物提供了穩固的附著點,並有效減緩水流,促使泥沙沉積,進一步擴大和鞏固了整個群落的基礎。

- 呼吸根(Pneumatophores): 例如海茄苳,從地下根系垂直向上伸出地面,形狀像鉛筆或膝蓋,用於在缺氧的泥濘中吸收氧氣。這些呼吸根密佈於泥灘上,構成一片錯綜複雜的「呼吸森林」,在保持自身生存的同時,也為許多底棲生物(如招潮蟹、彈塗魚)提供了庇護所和活動空間。

- 板狀根(Buttress Roots): 雖然不如熱帶雨林常見,但某些紅樹林物種也有板狀根的發展,有助於在不穩定的底質中提供更強大的支撐。

這些獨特的根系結構共同編織成一張巨大的網,不僅幫助單棵樹木抵抗潮汐和風浪的沖擊,更重要的是,它們將整個紅樹林群落固定在海岸線上,形成一個堅不可摧的生態防線。這種物理上的連結,是紅樹林作為一個「群集」最直觀的表現。

生態功能上的群集:共同抵禦、共享資源

紅樹林群集的價值不僅體現在其物理結構上,更在其所提供的巨大生態功能中。這些功能往往需要群體共同協作才能有效發揮。

紅樹林群集的主要生態功能:

- 海岸線的天然防護牆:

紅樹林茂密的植被和複雜的根系系統,能夠有效地減緩波浪和潮汐的沖擊力。當海嘯、風暴潮或強風來襲時,整個紅樹林群體如同一個巨大的緩衝墊,吸收和分散能量,顯著降低災害對內陸的破壞。這種防護作用,是單一樹木無法比擬的。

- 泥沙的捕獲與穩固:

紅樹林密集的呼吸根和支持根如同天然的濾網,減緩水流速度,使水中攜帶的泥沙和有機物得以沉降和累積。長期下來,這不僅有助於擴大紅樹林群落的範圍,也穩定並抬升了泥灘地,對海岸線的保護和土地的形成至關重要。

- 生物多樣性的棲息地:

紅樹林創造了獨特的半鹹水生態系統,其複雜的根系、水下枝幹和樹冠層為無數的海洋生物、鳥類、昆蟲和兩棲類提供了理想的棲息、繁殖和覓食場所。從螃蟹、彈塗魚到各種候鳥,都依賴這個豐富的「群集」環境生存。

- 水質的淨化器:

紅樹林植物能夠吸收水中的氮、磷等營養鹽以及重金屬,起到淨化水質的作用。其根系也為微生物提供了附著點,共同分解有機污染物,是天然的污水處理廠。

- 重要的碳匯:

紅樹林是效率極高的碳儲存庫。它們能將大氣中的二氧化碳轉化為生物質並儲存於樹木和土壤中,其固碳能力遠超陸地森林。大面積的紅樹林群集在全球氣候變遷的背景下,扮演著不可或缺的碳匯角色。

生物多樣性的搖籃:群集效應下的豐富生命

紅樹林群集的獨特結構與功能,使其成為許多特有物種和廣泛生物的家園。這種「群集效應」,遠超出了單純的植物群落範疇,拓展到整個生態食物鏈。

從高高的樹冠到泥濘的底質,紅樹林生態系統的每一個角落都充滿了生命:

- 底棲生物: 招潮蟹、和尚蟹、清白招潮蟹等,在泥灘上挖洞、覓食,成為紅樹林最具代表性的居民。牠們的活動有助於泥土的通氣和有機質的分解。

- 魚類與蝦類: 許多魚類(如彈塗魚、各種鰕虎魚)和蝦類(如蝦虎魚的共生蝦)在紅樹林根系之間尋找庇護和食物,幼魚和幼蝦更將此處作為育幼場。

- 鳥類: 各種水鳥、候鳥,如小白鷺、夜鷺、翠鳥等,在紅樹林的枝葉間棲息、築巢和覓食,牠們的存在也為紅樹林生態系統增添了生機。

- 昆蟲: 許多特定的昆蟲種類也生活在紅樹林中,與植物形成共生或互利的關係。

這些生物與紅樹林植物之間形成了複雜的食物網和相互作用關係。紅樹林的群集性為這些生物提供了多樣化的棲息空間和豐富的食物來源,進而維護了整個生態系統的穩定性和健康。

紅樹林群集的形成與擴展:生命力的展現

紅樹林能夠形成大規模的群集,與其特殊的繁殖策略密切相關,這就是胎生現象(Viviparity)。

不同於大多數植物的種子,紅樹林植物的果實成熟後,種子仍在母體上發芽生長,形成一根棒狀的「胎生苗」(Propagule)。當這些胎生苗發育成熟並脫離母體後,它們具有以下特點:

- 漂浮能力: 胎生苗能在水中漂浮數週甚至數月,隨著潮水和洋流傳播到新的泥灘地。

- 迅速定植: 一旦胎生苗接觸到合適的泥灘,其尖端便能迅速插入泥中,立即開始生長,無需等待發芽過程,大大提高了存活率。

- 抵抗力強: 胎生苗內部儲存了充足的養分,使其能抵禦鹽分、缺氧和波浪的影響,提高在惡劣環境中定植的成功率。

這種獨特的繁殖方式,使得紅樹林能夠在潮間帶的惡劣環境中迅速擴展,從單一的定植個體,迅速發展成一大片相互連接的「群集」。每一棵新生的紅樹苗,都將成為未來群落的一部分,共同編織出更廣闊、更強韌的海岸生態系統。

紅樹林的胎生繁殖策略,是其能夠在動態的潮間帶環境中,有效形成並擴展大規模群集的關鍵生物學基礎,彰顯了其頑強的生命力。

保護紅樹林群集的重要性:不可替代的自然資產

紅樹林作為一個緊密相連的「群集」生態系統,其價值遠超乎我們的想像。然而,由於人類活動(如城市發展、養殖業擴張、污染)的影響,全球的紅樹林面積正在迅速減少。

保護紅樹林群集,就是保護我們的海岸線、保護生物多樣性、保護我們賴以生存的環境。 這需要政府、社區和個人的共同努力,包括設立保護區、推動生態復育、減少污染、以及提高公眾對紅樹林重要性的認識。唯有維護這些獨特的生態共同體,我們才能確保人與自然和諧共存,共享永續的未來。

常見問題(FAQ)

紅樹林群集相關的常見疑問

以下是一些關於紅樹林「群集」概念的常見問題與解答:

-

Q1: 紅樹林群集是如何形成的?

A1: 紅樹林群集的形成主要透過其獨特的「胎生」繁殖方式。紅樹苗在母樹上發育成熟後掉落,可隨潮水漂流至適宜的泥灘地,迅速紮根生長。隨著時間推移,大量的個體在同一區域成功定植並擴展,其錯綜複雜的根系相互連接,便形成了緊密的群集。

-

Q2: 為何紅樹林被稱為「海岸的守護者」?

A2: 紅樹林之所以被稱為「海岸的守護者」,正是因為其「群集」的特性。大片的紅樹林能有效減緩波浪、潮汐和風暴潮的衝擊,防止海岸線侵蝕,並捕獲泥沙、穩定地基。這種群體性的防護能力,為沿海地區提供了不可替代的自然屏障,保護了居民的生命財產安全。

-

Q3: 紅樹林群集與一般陸地森林有何不同?

A3: 紅樹林群集與一般陸地森林最大的不同在於其生存環境和適應性。紅樹林生長在潮間帶的鹹水或半鹹水、缺氧泥灘中,發展出支持根、呼吸根等特殊結構以適應環境,並透過胎生繁殖。而陸地森林則生長在淡水或陸地環境,根系結構和繁殖方式也截然不同。

-

Q4: 我們能如何參與紅樹林群集的保護?

A4: 保護紅樹林群集可從多方面著手。個人可以從不亂丟垃圾、支持環保政策、參與淨灘或紅樹林復育活動、以及推廣紅樹林生態知識等做起。減少污染、不破壞濕地,就是對紅樹林群集最直接的保護。